デジタル庁による「モビリティ・ロードマップ2024」の策定や、モビリティワーキンググループの設置など、自動運転の社会実装に向けた取り組みが官民一体となり急ピッチで進められています。

特に自動運転バスは、その手軽さや効率の高さから実証実験に取り組む自治体年々増加しています。また、実際に特定のエリアで実用化されるケースも徐々に増えてきました。

本記事では、新しい移動手段として積極的に採用されている「自動運転バス」がもたらすメリットや、現在どのように走行しているかなどを分かりやすく解説します。自動運転バスの導入を検討している自治体や企業の方はぜひご一読ください。

自動運転バスとは

自動運転バスとは、本来ドライバーが行う動作を高度な自動運転技術が代行して走行するバスを指します。

センサーやカメラ、LiDARなどの計測機器、車両の位置を把握するための通信システムなどが搭載されており、バスとその周辺の道路状況などを読み取りながら運転を制御する仕組みになっています。

近年、自動運転バスは公共交通機関の未来を変える革新的な技術として国や自治体、民間企業から注目されています。

自動運転バスを導入する4つのメリット

自動運転バスを導入するとどのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは、自動運転バスにより得られるメリットを4つにわけて紹介します。

1. 地方での公共交通手段の維持につながる

地方では人口減少や高齢化が進んでいるうえ、更に自家用車の1人1台の使用が定着しており、公共交通機関の利用者が減少しています。そのため、定常運行が難しくなっている地域が多く存在します。こうした地域に自動運転バスを導入することで、安全で信頼性の高い交通手段として認識され、自家用車からの切り替えを促すきっかけになることで長期的な利用者数の増加が見込まれます。これにより、バス路線の廃止を防ぐ効果が期待されます。実際、試験運行を行っている自治体の数は年々増加しており、住民の移動手段として定着しつつある地域もみられます。

また、近い将来、完全無人の自動運転バスが運行されることで、ドライバー不足によりやむを得ず廃止された路線を維持できるというメリットが期待されています。

2. 人的ミスによる交通事故を防ぐことができる

自動運転技術は一貫した運転パターンを保ち走行するため、運転中に人が感じる疲れや感情の変化などによる運転ミスがありません。よって、夜間や高齢者の運転による判断ミスを回避し、交通事故の大幅な減少が期待されています。

さらに、自動運転技術はリアルタイムで交通状況を把握し、最適なブレーキやハンドル操作を行うことができるため、ドライバーが坂などで無意識に減速することで発生する渋滞を回避できるというメリットがあります。

3. 利用者のロイヤリティが上がる

「自動運転バス」という革新的な製品が導入されるということは、利用者にとって魅力的に映るでしょう。また、判断が鈍る傾向にある高齢者や、世話が必要な乳幼児を抱える親など、移動に課題を抱える人々にとっては、自動運転バスによって移動が楽になることで、誰にでも優しい交通手段としての認識が広まります。これにより、自動運転バスは地域への愛着心を深める重要な要素となります。また、「革新的な製品の導入」という点や「利便性の向上」によって、若い世代の地域離れを抑制し、人口減少対策としても期待できます。

公道ではなく、企業が工場などの広大な私有地で自動運転バスを導入する場合は、従業員は悪天候時でもストレスなく移動できるようになります。このような快適性や利便性の向上は、従業員の会社への帰属意識を高め、ロイヤリティを向上させる要因となります。

4. 就業困難者に対する雇用が創出される

現時点では、完全無人に対応しているバスの場合でも、万が一に備え乗務員がバスに同乗している場合が多くを占めます。しかし私道での利用や、近い将来、多くのバスが「完全無人で走行可能」と判断された時には、遠隔監視によるバスの管理という新たな職種が生まれます。

遠隔監視は離れた場所からリモートでバスの様々な状況をモニタリングしたり、システムから監視することによってバスや公道の安全を守ったりする業務を指します。直接バスに乗車する必要がなく、座った状態で業務が行えるため、身体的に現場での労働が難しい人や、時間的な制約がある人でも従事しやすい業務となるでしょう。

自動運転バスの導入は、就業困難者にも新たな働き方を提供し、裾野の広い雇用創出につながると期待されています。

遠隔監視室のイメージ

自動運転バスの導入にあたり知っておきたい手順・費用・手続き

自動運転バスは将来の交通インフラとして期待されていますが、その導入には重要な手順、費用、そして手続きがあります。これらを事前に把握しておくことで、スムーズな導入が可能となります。

ここでは、自動運転バスを私道で使う場合と、公道で使う場合に分けて解説します。

私道で使う場合

自動運転バスを私道で使用する場合には、法規制が少なく柔軟な運用が可能です。例として、企業の構内や大学キャンパス内での移動が該当します。公道と比較すると他の車両や信号など把握すべき項目が少なく、利用者の安全と利便性を確保しやすいため、完全無人でバスを走行することも可能でしょう。

一方で、導入には計画の策定が必要です。運行ルートや停留所の選定、運行時間帯などを考慮する必要があります。そのためには利用者のニーズを把握することが求められます。

また、必要な費用の見積りを行い、予算を確保することも重要です。自動運転バスの購入費や運行システムの設置・保守費用など、多額のコストが発生するため、資金計画が欠かせません。

上記を認識し、準備を進めることで自動運転バス導入の成功につながるでしょう。

公道で使う場合

公道での運用を検討する場合、国の法令に従い慎重に進める必要があります。公道では、他の車両や歩行者と道路を共有するため、現時点では安全性を担保する目的で、様々な書類の作成や各局への申請といった手続きが必要となります。

公道での運用に向けては、まず導入企画を立案し、その企画に基づいて導入を進めることが求められます。

手順

導入を検討する際に必要な項目は、以下の通りです。

・対象エリアの課題整理

・自動運転バスを利用したサービスの構想

・実施体制の確立

・需要予測と採算性の分析

・社会的受容性向上策の検討

利用者のニーズを把握し、運行ルートの選定、停留所の設置場所、運行時間帯など、細部に配慮した企画立案が必要です。

次に、自動運転バスそのものに関する作業や手続きが必要です。実施すべき主な項目は以下の通りです。

・ナンバープレートの取得

・走行エリアにおける道路使用許可の取得

・自動運転バス乗務員への教育(自動運転から手動介入への切り替えなど)

・走行審査の合格

・走行ルートに応じた自動運転システムの調整

・走行エリアでの路上走行審査

これらの項目を達成することで、まちの人々に利用してもらう実証実験を開始することができます。そして、実証実験で得られたデータを分析し、内容や計画の修正を行った後に、自動運転バスの正式な導入へと進むことになります。

費用

必要な費用の見積りを行い、予算を確保することが重要です。特に、車両の購入費や運行システムの設置費などの初期費用、また導入後の保守費用が高額になるため、しっかりとした資金計画が不可欠です。自治体の場合は、補助金や助成金を活用することで、自動運転バスが導入しやすくなるでしょう。

手続き

自動運転バスの公道運行には、道路交通法や自動運転車両に関する規制など、厳格な法律が適用されます。例えば、国土交通省の認可や、自治体の道路使用許可を取得する必要があります。また、自動運転車両が保安基準に適合していることを証明するための手続きも求められます。

自動運転バスは各地での実証実験を通じて技術の信頼性を確認し、段階的な普及を目指しています。自治体や交通事業者は、こうした実証実験の成果を参考にしながら、導入計画を進めることが重要です。

デメリットは?知っておくべき注意点

自動運転バスには多くのメリットがありますが、導入を検討する際に知っておくべき注意点もあります。

1.導入コストがかかる

2.完全無人で走行するための制度設計が現時点では整っていない

注意点を理解した上で、計画を立てるとよいでしょう。

1.導入コストがかかる

自動運転バスの導入には様々なコストが発生します。まず、自動運転バス自体が最新の自動運転技術を搭載しているため高額です。そして、走行する道路には、自動運転走行に必要な機器を設置する必要があります。また、乗務員の訓練、専用車両のメンテナンス費用がかかります。自動運転バスの導入には初期費用が高額になることを考慮する必要があります。

2.無人で走行するための制度設計が現時点では整っていない

自動運転バスの無人走行に向けた法律は制定されていますが、「責任の所在」や「運行に関する制度設計」が現時点では十分に整っていません。このため、自動運転バスの導入には多くの制約が存在しています。

また、自動運転システムにおいては、信号機との通信が不安定な場合やGNSSの精度が低下する状況も懸念されます。これらの課題を解決し、安心・安全な運行を確保するためには、自動運転システムのさらなる精度向上が求められるでしょう。

そのため、完全無人走行が可能な自動運転バスであっても、実際の運行時には運転の監視を行う乗務員が同乗し、非常時には手動運転に切り替えるなどの対応を行っているのが現状です。

自動運転バス導入の効果的な進め方

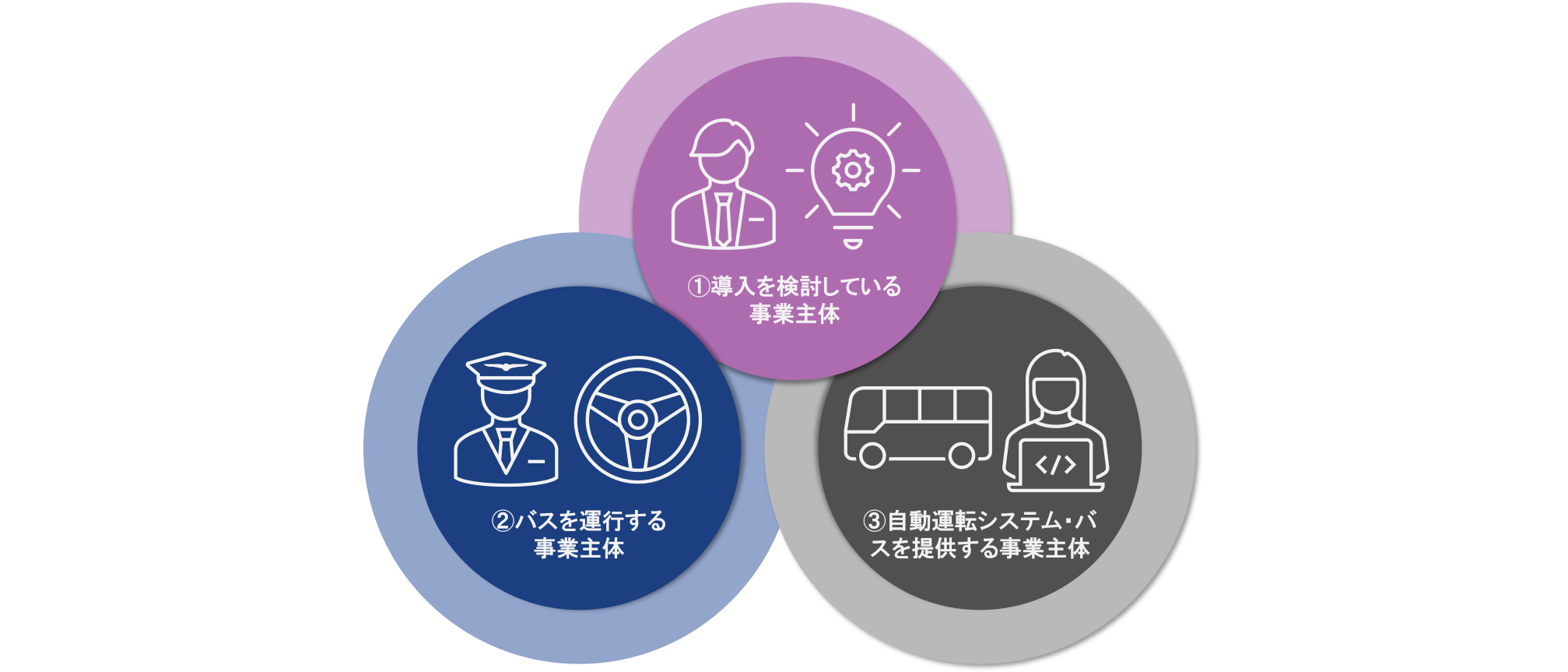

自動運転バスを導入する際には、①導入を検討している事業主体(主に自治体や交通事業者)、②バスを運行する事業主体(交通事業者)、③自動運転システム・バスを提供する事業主体(民間企業や組織)の三者が連携して導入までの工程を進めます。

先述の通り、公道で自動運転バスを導入するには、さまざまな書類申請や手続きが必要です。

③自動運転システム・バスを提供する事業主体によっては、バスの入手からナンバープレートの取得、自治体や各関連機関との連携、乗務員のトレーニングに至るまで、公道走行に向けた一連の工程を包括的にサポートするサービスを提供しています。

自動運転バスの導入計画において、③自動運転システムやバスを提供する事業主体について事前に十分な調査を行うことが重要です。サポートの範囲や実績、車両に関する情報を詳細に確認することで、最も効率的かつ効果的な自動運転バスの導入が実現できるでしょう。

導入事例

ここでは、実際に走行している自動運転バスの導入・実証実験を紹介します。ぜひ、具体的なメリットや効果的な活用法の参考にしてください。

公道を10キロ走る実証実験を実施

加賀市レポートVol.2「加賀市自動運転EVバス 実証実験(公道テスト走行)」

自動運転バスの遠隔監視を実施

南城市 自動運転EVバス 実証実験

自動運転EVバスの定常運行を開始

常陸太田市 自動運転EVバス 定常運行 出発式

実証実験の分析による今後の進化に期待

<嬉野市>自動運転実証実験レポート

まとめ:導入までの工程を理解し、自動運転バスのメリットを最大限活用しよう

自動運転バスの導入には、多くのメリットがあります。具体的には以下の通りです。

1.地方における公共交通手段の維持

2.人的ミスによる交通事故の防止

3.利用者のロイヤリティの向上

4.就業困難者への雇用創出

これらのメリットを実現するためには、導入の手順や費用、手続きを理解し、計画を立てて進めることが重要です。

自動運転バスの導入を検討している自治体や企業は、まず必要な準備や手続きをしっかりと理解することをお勧めします。その上で、具体的な計画を策定し、段階的に導入を進めることが効果的です。

今後、自動運転バスの導入が進むことで、さらなるメリットが実現されることが期待されます。最新の技術や法律の変化に対応しつつ、導入プロセスをスムーズに進める体制を整えましょう。各ステップを着実にクリアし、これらのメリットを最大限に活用できるよう努めていきましょう。

お問い合わせ

当社マクニカでは、自動運転に関する様々な製品やサービスを提供しています。自動運転に関するご質問やご要望などございましたら、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。