自動運転の技術は日々進化しています。ここ数年で、コミュニティバスから配送ドローンにいたるまで、多くの分野で顕著な進展が見られ、これまでの人の移動や物流のしくみが根本から変わろうとしています。

しかし、自動運転技術を活用したサービスを社会に普及させるためには、技術的かつ社会的な課題もあります。この記事では、自動運転技術が既存の移動手段にどのような変革をもたらすかを掘り下げつつ、現在直面している課題にもフォーカスします。また、自動運転が普及することで想定される未来のモビリティサービス(移動手段の提供)を紹介します。

自動運転技術の概要

自動運転とは、車両がドライバーの介入なしに周囲の状況を感知し、自動で運転を行う技術です。運転中に人間が行う認知、判断、操作などの役割をセンサーやシステムが担うことで、人為的なミスによるトラブルを回避します。この技術により、交通事故の減少や交通渋滞の解消が期待されており、日々その開発が進められています。

自動運転車には、センサー、カメラ、LiDARなどの計測機器や、車両の位置を把握するための通信システムが搭載されています。これらの技術を使い、車両は周囲の道路状況などを読み取りながら、自動で運転を制御する仕組みが採用されています。

自動運転技術の現状は?

自動運転技術は急速に進化しており、複数の企業や研究機関がテスト走行や実用化に向けた取り組みを行っています。現在、完全自動運転(自動運転レベル5)の達成は実現していないものの、部分的に自動運転技術を搭載した車両はすでに一部で実用化されています。

例えば、駅と近隣の店舗間といった比較的短い距離を移動するために、自動運転バスを運行している自治体などもあり、社会の一部として本格導入が始まっています。

自動運転が普及することで、ドライバー不足を解消できるといったメリットがあります。深刻なドライバー不足を補えたり、交通事故減少、渋滞解消できたりといったメリットが多くあり、自動運転バスの導入は多数の自治体が前向きに検討している施策のひとつとなっています。

いま注目されている自動運転レベル4

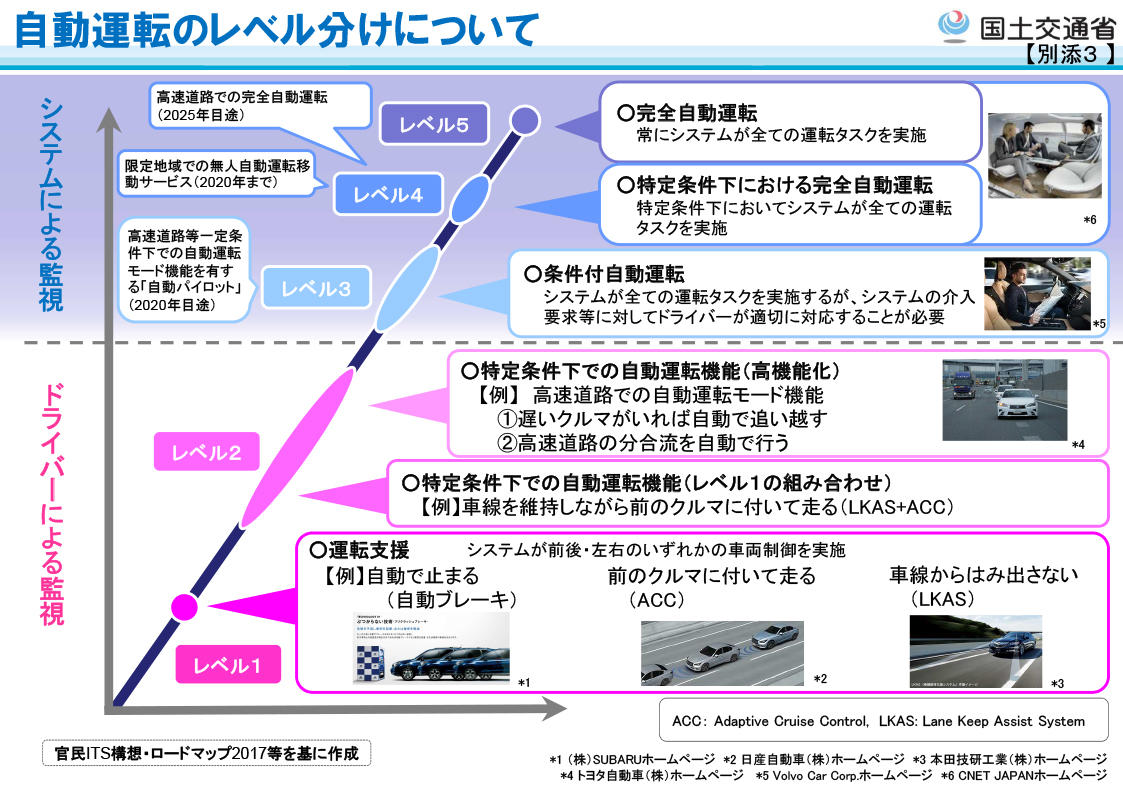

自動運転技術は、国際自動車技術者協会(SAE)の規定によってレベル1からレベル5まで区分されています。

自動運転のレベル分けについて 出典:国土交通省「自動運転のレベル分けについて」

- レベル1:運転支援のみ、運転主体は人、走行領域は限定的

- レベル2:部分的に運転自動化、運転主体は人、走行領域は限定的

- レベル3:条件付きで運転自動化、運転主体はシステム、走行領域は限定的

- レベル4:高度な運転自動化、運転主体はシステム、走行領域は限定的

- レベル5:運転を完全自動化、運転主体はシステム、走行領域は限定なし

レベル3以上になると、安全性や信頼性を確保するための高度な技術とシステムが必要になります。また、法的規制では、さらに厳しい要件への準拠が求められます。

日本国内では、2023年にレベル4の自動運転走行を可能にする「改正道路交通法」が施行されました。この改正法では、レベル4走行を「特定自動運行」と定義し、一定の要件を満たすことで、公道走行が許可されることになっています。

レベル4走行を実現するためには、以下の機能が欠かせません。

・ODD(運行設計領域)

車両の自動運転システムが正常に機能するための条件を指します。走行する場所や速度、天候などがこれに含まれます。これらの条件を満たすことで、ドライバーを必要としない無人走行が可能となり、これがレベル4走行の要件となります。

・MRM(ミニマム・リスク・マヌーバー)

システムが運転を人に引き継げない場合に、車両を安全に停止させる技術です。

・HMI(ヒューマン・マシン・インターフェース)

人とシステムが相互にやり取りできる仕組みを指します。

これらの機能が実装されていても、突然の悪天候や予期しない速度超過などの状況が発生すれば、要件を満たさなくなる場合があります。そのような場合、ドライバーによる手動運転に切り替える必要があります。

よって、現状では自動運転レベル4での走行事例は、日本国内で数件程度にとどまっています。レベル4に対応しているものの、前述の理由により未確定な部分があるため、実際にはレベル2で運行されていたり、私道など一般交通が混在しない区間でのみ運行されていたりするケースが多いです。しかし、自治体や自動車メーカーは協力し、社会実装に向けた実証実験を積極的に進めています。

自動運転の普及が人の移動、物流にもたらす変化

公共交通機関に与える影響

自動運転技術は、公共交通機関においても大きなメリットがあります。例えば、自動運転バスは運行コストを削減しつつ、より柔軟なルートの採用や運行回数の増加を可能にします。

ドライバーを確保しなくても運行が可能になるのはもちろん、運行効率の向上も期待でき、利用者の利便性向上に寄与します。また自動運転車両はその特性を周知させるため、他の路線バスなどとは異なり目立つ存在となります。これにより、先進技術を導入していることをアピールでき、自動運転バスがまちのシンボルとして位置づけられ地域の印象向上にもつながる可能性があります。

タクシー・ライドシェアリングサービスに与える影響

自動運転により、タクシーやライドシェアリングサービスは劇的なコスト削減を実現できるでしょう。例えば、UberやLyftのようなサービスでは、現在、ドライバーへの支払いが運営コストの大部分を占めています。レベル4の自動運転技術が導入されるとドライバーが不要になり、利用料金の値下げにつながるでしょう。

また、24時間365日運行が可能なため、需要が高い地域や時間帯を中心に滞りないサービスを提供できるようになります。

物流・配送サービスに与える影響

物流・配送サービスにおける自動運転技術の進化は、効率化とコスト削減を後押しするでしょう。例えば、自動運転トラックであれば、ドライバーが不要になるのはもちろん、ドライバーを同乗させていたとしても、長距離運送時のドライバーの疲労を軽減し、安全性の高い運行が望めます。また、ドローンを用いた配送は、特に遠隔地や交通渋滞が慢性的な地域で、配送時間の短縮とコスト削減を実現します。

各分野における自動運転技術の導入においては、技術的側面だけでなく、法規制の整備や社会的な受容度の向上など多くの課題があります。しかし、これらの課題を克服できれば、自動運転技術がもたらす価値は計り知れないものになるでしょう。

自動運転の普及がもたらす新たなモビリティサービス3選

自動運転が普及することで考えられる新たなモビリティサービスの例を3つ見てみましょう。

1.移動式オフィス

業務で社有車を使って遠方へ移動する機会は多いでしょう。自動運転車を導入することで、運転にかかる時間を業務に集中できる時間に変えることができます。また、車両が快適な作業スペースやWi-Fi、充電ステーション、さらにはビデオ会議システムを備えていれば、移動中も業務に必要な環境が整った移動式オフィスとして活用できるようになります。このようなサービスは、特に客先への移動時間が長いビジネスパーソンや、都市間を頻繁に移動する人々にとって、画期的なものとなるでしょう。

2.移動式エンターテイメント施設

次に、移動中もエンターテインメントやリラクゼーションを提供する自動運転車があったらどうでしょうか。例えば、車内が完全なホームシアターになっている自動運転車は、長距離移動中でも映画鑑賞やゲームを楽しめます。また、小規模ながらスパやマッサージ機能を備えた車両でリラクゼーションを堪能できれば、移動そのものも価値ある充実したものになるはずです。

さらには、観光ルートを走りながら食事ができる移動式レストランのようなサービスも、自動運転技術によって叶うかもしれません。GPSと組み合わせて地域の歴史や特色を解説するガイド音声を流しながら目的地に移動することもできます。これらのサービスは、単に目的地へ移動するためだけでなく、移動そのものが楽しく快適な体験となります。

3.移動式医療施設

自動運転を搭載した医療サービス車を使えば、遠隔地に住む患者も手軽に医療サービスを受けられるようになります。普段から服用している薬の配送や、定期的な健診など、緊急性の高いものでなければ十分に対応できることでしょう。

自動運転技術がさらに進化すれば、救急車の走行ルートを自動で判別し、素早く事故や災害現場、または病院へ移動できるようになるかもしれません。渋滞や工事などの道路状況を素早くリアルタイムで判定し、最短ルートで救急車が現場へ急行できるようになるでしょう。

ここで挙げたのはほんの一例ですが、こうしたサービス形態は、単に新しいビジネス機会を創出するだけでなく、すでに存在しているビジネスモデルそのものを変革する可能性があります。自動運転技術の成熟と社会的受容が進むにつれ、これら未来のサービスが実際に日常生活に組み込まれる日もそう遠くはないはずです。

自動運転に技術的・社会的課題はないのか?

自動運転の普及には、いくつかの技術的、法的な課題があります。代表的なものとして、AIの判断力、複雑で煩雑な行政手続きがあげられます。ここでは、直面する2つの課題について説明します。

AIの判断力

自動運転技術の核となるAI(人工知能)の判断力向上が欠かせません。AIは膨大なデータと経験を基にして判断を下しています。しかし、道路上には予測不能な状況や、ヒューマンエラー、突発的な事象が存在しています。これらの複雑で予測困難な状況において適切な判断を下すにはAIの判断力の向上が必須です。

複雑で煩雑な行政手続き

自動運転レベル3、レベル4の自動運転導入には、地方運輸局、国土交通省が制定する車両基準に準ずるための車両改造や申告、事前相談、調整が必要です。保安基準や走行環境条件の検証資料を準備しなければいけません。審査に通ると、次は運輸局長や国土交通相宛に自動運行装置に係る走行環境条件付与申請を行います。審査で承認が取れれば、晴れて走行許可が得られます。

そのほか、貨物自動車運送事業の許可申請、道路使用許可、特定自動運行許可申請などが必要です。

もちろん、自動運転に使用する車両や、場所(環境など)によって必要となる手続きは異なりますが、複雑で煩雑な行政手続きは大きな課題となっており、自動運転の普及に向けて手続きの簡素化が求められています。

未来のモビリティサービスのビジョンとは?

これらの課題を乗り越えた先には、劇的に変化するモビリティサービスのビジョンが広がっているといっていいでしょう。自動運転の全面的な実現により、時間と空間の価値の最大化が日常のものとなります。

単なる移動時間を超えた価値の提供

通勤時間が生産的な時間に変わることによって、ワークライフバランスの向上が期待されます。プライベートの時間を確保することにも繋がり、長距離の移動でも快適に過ごせる移動体験の提供が実現できます。

さらに、高齢者や身体に障害のある人がより自立した生活を送ることが可能になるなど、社会全体の包摂性(人々が認めあい理解し受け入れること)の向上も見込まれます。

技術的な進展と社会的な受容が進むことで、自動運転はただの移動手段を超えた価値を提供してくれることでしょう。

例えば、目的地の情報を自動運転車の利用者にダイレクトに提供できれば、スマホを持っていないあるいは使用できない人たちにも情報の入手をサポートできます。退屈しがちな移動空間に行き先をテーマにしたエンタメ情報、例えば映画のロケ地マップや、グルメ番組で紹介された飲食店の情報などを、映像や音声、電光掲示板などで表示できれば、移動すること自体に価値をもたらすことが期待できます。

こうしたサービスは、日常生活に深く根差した新たなサービスとなるのは間違いありません。

自動運転技術と移動サービスの展望

自動運転技術の進化は、私たちの移動方法、都市の構造、そして日常生活に革命をもたらします。交通渋滞を解消できたり、移動にかかる時間を有効活用できたりすることで、既存のモビリティサービスを根本的に変革する可能性があります。また、自動運転車は、高齢者や障害者がより自立し、より自由に移動できるよう支援し、新たな可能性を開きます。

今後の発展に期待を膨らませつつ、自動運転技術がもたらす新しい価値やサービスを積極的に探求し利用することで、より明るい未来を具体化できることでしょう。この変化の波を好機ととらえ、自動運転の導入を検討していただければ幸いです。

お問い合わせ

当社マクニカでは、自動運転に関する様々な製品やサービスを提供しています。自動運転に関するご質問やご要求などございましたら、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。