この記事を読むのにかかる時間

5分

はじめに

こんにちは、第3回目を担当しますモリリです。普段は、工作機械メーカーのお客様にSENSPIDERを中心とした製品価値を高めるご提案と、スマートファクトリーにご興味があるお客様にAI/IoTを活用したシステムのご提案をしています。

KODAIからバトンを受け取りまして、「EMO 2019で見た“ええもん”お届け~ハノーバー秋の工作機械祭り~」第3回は、Industrie 4.0を提唱するドイツで技術トレンドの深堀り調査をすべくEMOで見て学んだことに加えて、感じたこともレポートしたいと思います。

umatiってなんだ?

まずは第2回目のEMOブログでもご紹介した umati について、お話したいと思います。今回のEMO 2019では、さまざまなメーカーの工作機を umati で1つのシステムにつなげて、実稼動情報をリアルタイムに収集、1つのダッシュボードで見える化する展示を実現していました。

引用元:Umati Dashboard https://dashboard.umati.app/

工作機械の通信はそれぞれのメーカーが独自に開発を進めてきたため、メーカーごとに専用の接続方式やデータフォーマットが乱立しているのが現状です。このような状況で、今回のようなシステムを作ろうと思うと、さまざまな機械のデータを一元管理するために個別にソフト開発を行う必要が生じます。

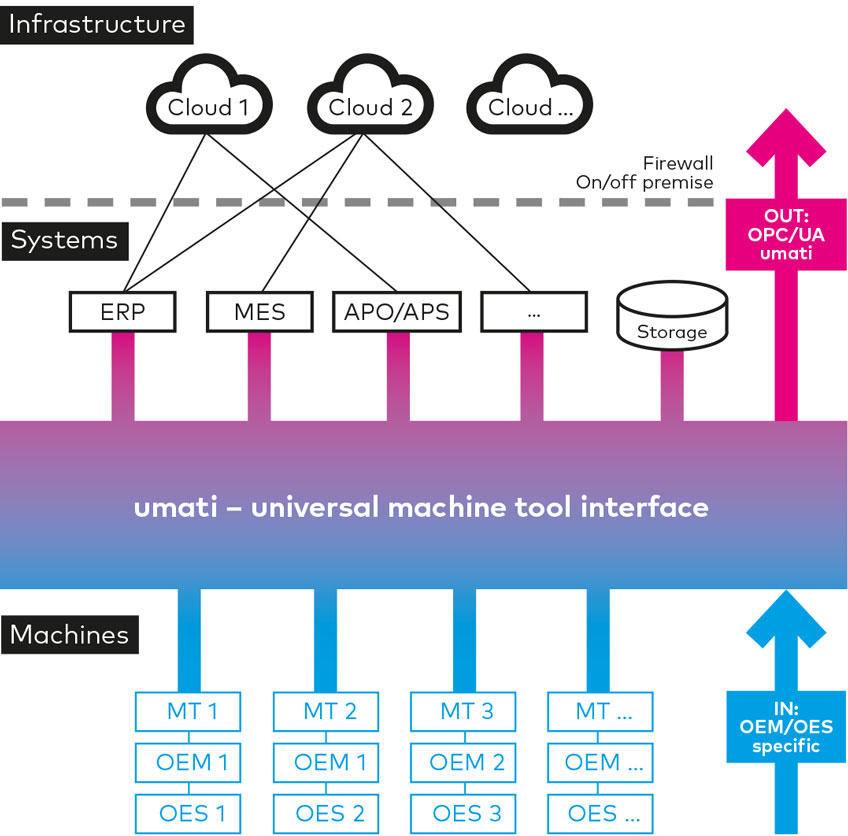

これを解決してくれるのが、情報モデルである umati です。

引用元:VDW(ドイツ工作機械工業会) Webサイト

https://vdw.de/en/technology-and-standardisation/umati-universal-machine-technology-interface/

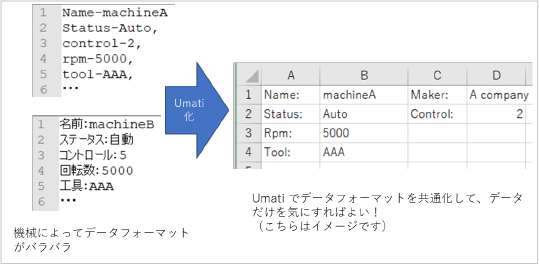

これまで自由なフォーマットで機械の情報を扱っていたのに対して、umati は定型フォーマットを情報モデルとして決め、データの汎用性を高めています。データのフォーマットだけでなく、データの記号の意味(例えばAメーカーでは自動コントロールは’2’だが、Bメーカーでは’5’だとか)も共通化してくれるので、データの内容を確認する際は各社の異なるデータ構造を理解する必要がなく、umati のことがわかっていれば情報の理解ができるようになりました。

以下はイメージです。

また、umati では通信プロトコルとして OPC UA を採用しているので、これにも利便性・拡張性があり、セキュリティを考慮した安全な通信が可能となっています。工作機械に限らず、産業界のプロトコル標準として扱われることが多くなっている OPC UA を採用した umati は、他のプロトコルと比較しても優位な点は多いと考えています。

EMO会場での umati 展示

では、実際にEMOの会場ではどのように umati を実現していたのか?

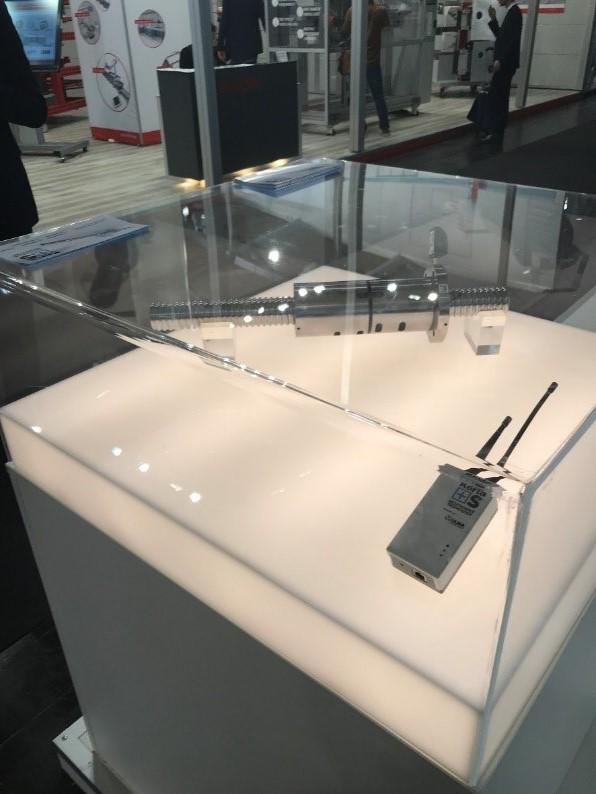

今回のEMOではCNC上に umati を実装して実現しているメーカーは多くなかったように思います。ほとんどは工作機からデータを一度収集し、収集したPC上に OPC UAサーバーとともに umati を実装して実現するメーカーや、以下のような外付けのゲートウェイを使って実現するケースが多かったようです。

第2回目のEMOブログで全体的な技術トレンドの2つ目として、AIを活用した自動化・最適化をご紹介しましたが、これを実現するには複数の機械のデータが必須になってきます。それを下支えするのが umati をはじめとした共通のデータモデルであることを痛烈に感じた展示会でした。

エッジ処理はどうなるのか?

umati だけでなく、AWSやAzureに簡単につなげるような製品を紹介している会社もあり、データをクラウドで扱う手段はかなり増えてきているように感じます。

日本ではデータをクラウドで扱うことを嫌う声も多いので、欧州の製造業の企業がクラウドやIoTで増加するデータの管理をどう考えているのかを知りたくなり、EMO会場の説明員に聞いてみました!

欧州でもクラウドに保存できないデータはオンプレで扱うことはあるそうですが、クラウドかオンプレのどちらかを使うといった判断をせず、データごとにクラウド活用の可否を判断し、積極的にクラウドも活用する流れにあるとの話でした。

また、データを保存する/データを分析する基盤としてクラウドを使用するのではなく、エッジコンピュータを管理するプラットフォームとしてクラウドを活用するケースも見られました。

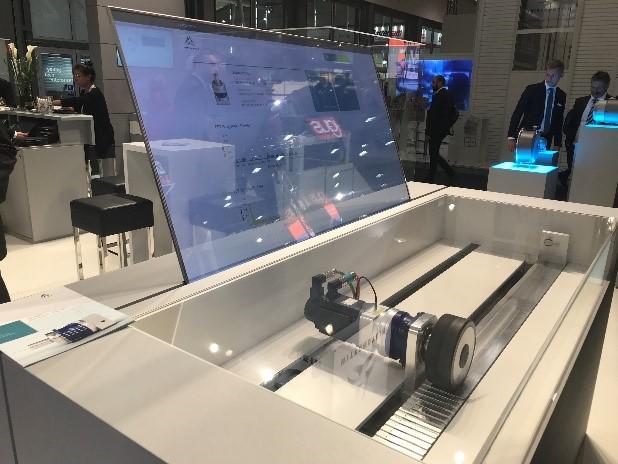

上記の写真にあるシーメンス社のSINUMERIK EDGEでは、データの収集を行うだけではなく、IoTプラットフォームであるMindSphereからデータ処理用のアプリケーションをダウンロードして、データ処理をSINUMERIK EDGE上で行うことも可能としています。このようにデータを保存するだけでなく、エッジコンピューティング端末の機能を補完する用途でもクラウドの活用が広がってきそうです。

マクニカも力を入れて取り組んでいるアナログセンサーを用いたデータ収集も、エッジ処理として多数の展示がありました。

印象的だったのは、ヨーロッパ系のメーカーを中心に工具のチャックやツールホルダーにセンサーを内蔵した製品が数多く見られたことです。加工時の状態をより近い場所でデータ取得することに特化した製品といえるかと思います。特にこれらの製品の特長は、データ可視化とデータの活用法が1つのアプリケーションにまとめられているので、活用イメージがしやすく、今後の広がりが期待されます。

もう1つは、ベアリングやボールねじなどに対してセンサーが埋め込まれた製品です。ヨーロッパ、日本のメーカーはもちろん、台湾などアジアのメーカーでもこれらの製品を見ることができました。

個人的に意外だったのは、ドイツをはじめ海外の工作機メーカーでアナログセンサーを活用したシステムの紹介が少なかったことです。前述のとおり、市場全体ではさまざまな製品が増えてきて、だんだんと使い勝手の良いものに仕上がってきているので、海外の工作機メーカーでは単独でシステム開発に取り組むよりも、上記のようなセンサーモジュールのメーカーと手を取りあった開発が進むのでは?と想像しました。

さいごに

3回にわたって、EMO 2019で見たこと、思ったことをお伝えしてきましたが、いかがでしたでしょうか。

ハノーバーの臨場感を味わっていただけていたら幸いです。

これからも工作機械業界やAI/IoTに関連した、興味深くおもしろいと思った最新情報をお伝えできるように、日々精進していきたいと思います。

それでは!