1.KPIの潮流

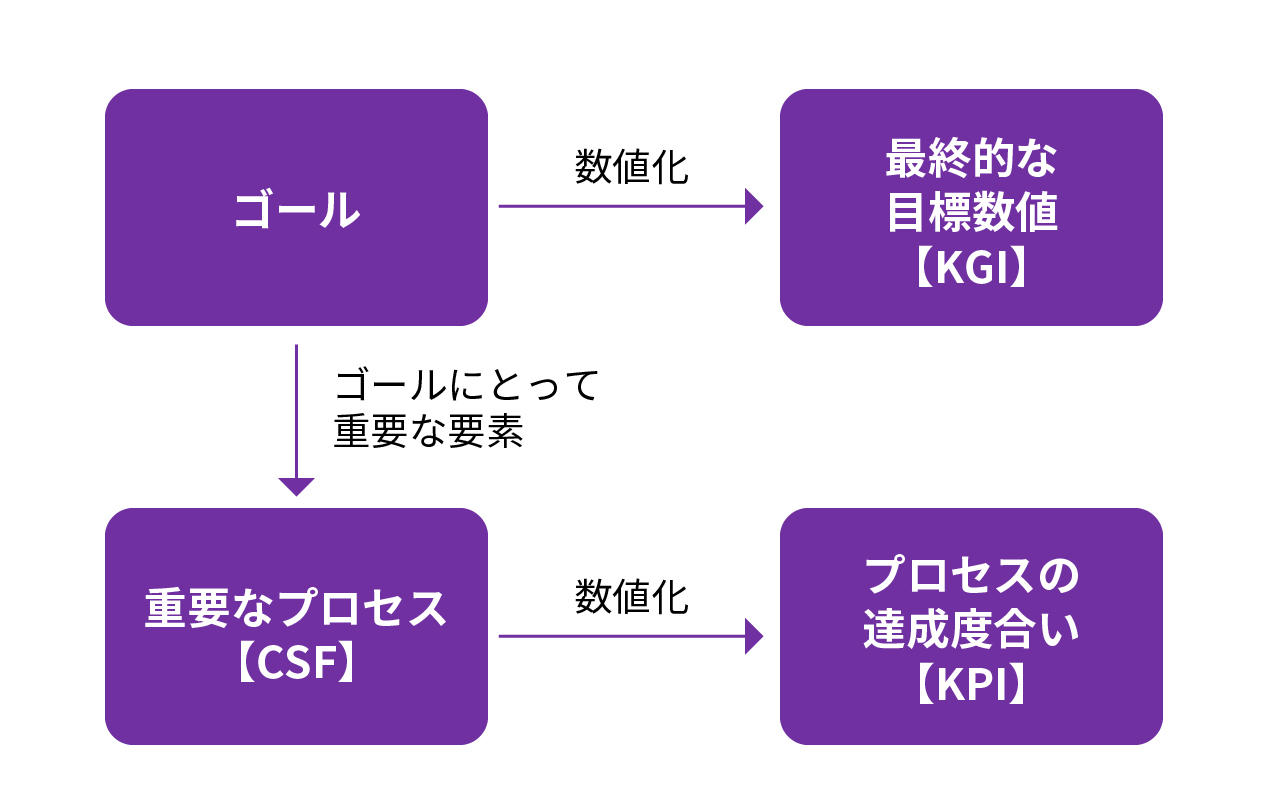

KPI(Key Performance Indicator)とは、最終的な目標数値(KGI)に対する重要なプロセスCSF(Critical Success Factor)の達成度合いを定量的に捉えたものです。KPIを活用することで、現状と目標に対する進捗を管理することができます。

もともとKPIは様々な業種や職種にて取り入れられていますが、近年特にDXといった文脈によりデータ活用や分析が進む中で、今まで指標化されづらかった業務でも活用されるようになり、適応範囲が広がっています。

このように様々なシーンでKPIが取り入れられる要因としては、事業が複雑化していること、高い生産性が求められていること、チームメンバーが多様化していること等が挙げられます。そして、変化の激しい現代社会において、このKPIの必要性が高まっていくことは疑いようもありません。

2.工場KPIの必要性の高まり

それは製造業においても変わりません。

近年、工場でのKPIを活用した管理のレベルアップが求められています。社会のニーズが多様化し、少量多品種生産が一般的になる一方で、日本では労働人口減少により製造従事者の確保が困難になっています。そのため、多種多様な生産物を様々な生産工程で生産し続けるためには、効率的な管理がさらに求められています。

実際、スマート工場と呼ばれる生産現場のデータ活用の取り組みが増加しており、こうした活動の中で工場KPIを考え直す必要性が高まっています。

マクニカでも、これまで様々な業種のスマート工場プロジェクトの支援する中で、工場の目標指標、つまりKPIの設定について多くのご相談をいただいております。

3.工場KPIの実態 ~たくさんあってバラバラな状態~

では、一般的な工場KPIの活用とはどのような状態でしょうか?

ご相談を受けた様々なプロジェクトを通じて感じたことは、

「KPIがたくさんある」

「工程によってバラバラ」

ということです。

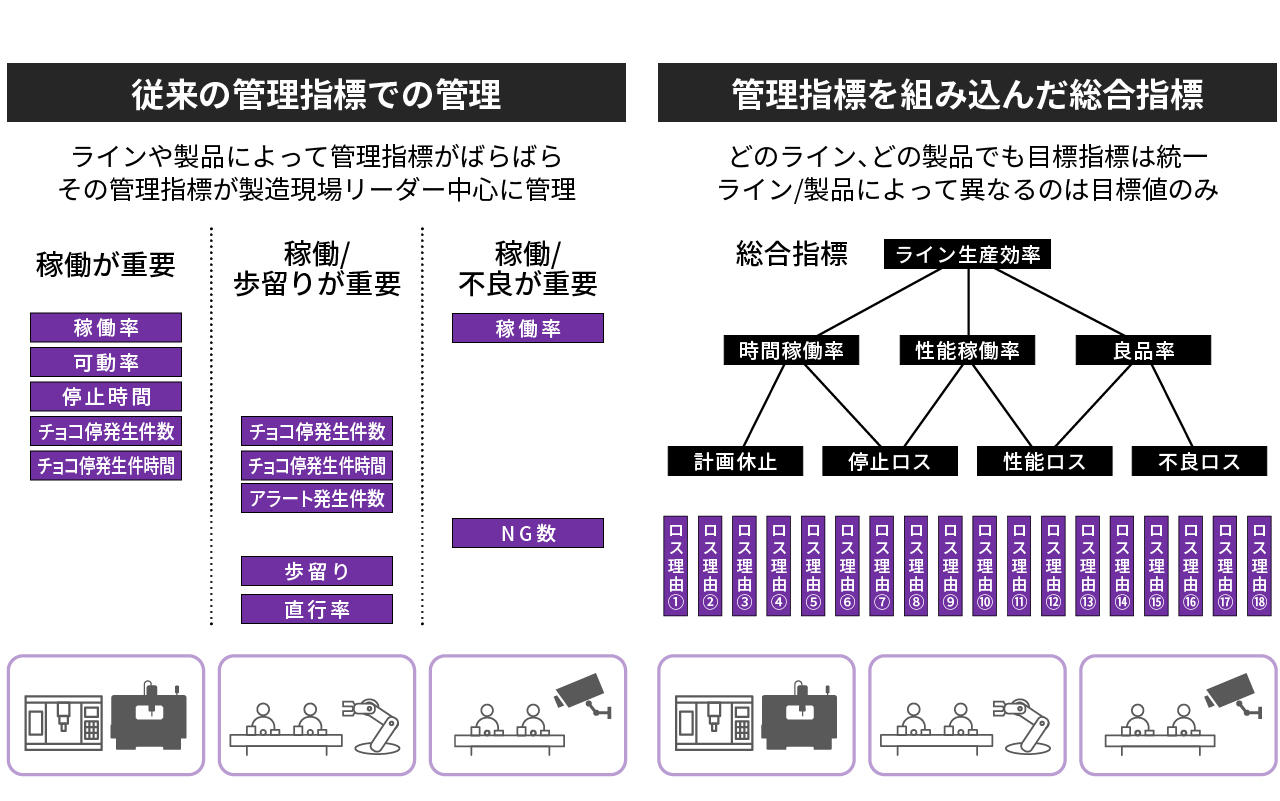

例えば、稼働していることが重要な加工工程では稼働率・総停止時間・チョコ停発生件数/時間などが用いられ、歩留まりが重要な組立工程では、良品率・直行率・不具合品数が重要視されます。さらには、工程の種類に加え、製造コストが高い生産物の場合は、歩留まり・廃棄数量/金額が管理されています。そして、これらの指標は現場ですべて記録され、その結果が一覧として管理されています。

これでは、

「結局、現状いい状態なのか?良くない状態なのか?」

「どの工程がより良くないのか?」

という単純なことさえわからない状態になってしまっている場合が多いのではないでしょうか?

なぜこのような状況に陥ってしまっているかというと、これまで多種多様な生産物を様々な生産工程で生産する中で、工程単位で現場係長や班長といったリーダーが責任もって管理しようとしてきたことに起因しています。これ自体は素晴らしいことで、今後も推進していく必要があります。

しかしながら、変化が激しい現在では、生産物や生産工程の違いを影響されず、部署を超えて相対的に良し悪しが判断できる指標が必要になっているのです。

4.工場KPI設定&運用のあるべき姿

それでは、具体的に、工場KPI設定と運用をどうすべきでしょうか?

一般的に、KPIの設定方法のコツは「SMART」であることだといわれています。

「SMART」とは、

「S」Specific(明確であること)

「M」Measurable(測定が可能であること)

「A」Achievable(達成が可能であること)

「R」はRelevant(関連性があること)

「T」はTime-bound(期限が定められていること)

を指しています。

ここでは、工場KPIを検討する際に押さえておくべきことにフォーカスしたいと思います。

管理指標を組み込んた総合指標

まず、大切なのは、生産現場のKPIに、前述した工程単位でバラバラであった管理指標が要素としてすべて盛り込まれて結合していることです。

例えば、【図:総合指標と管理指標】の例では、工場KPIの総合指標として「ライン生産効率」を設定します。このライン生産効率の中には、工程ごとに意識していた「チョコ停発生件数」「NG数」といった管理指標が要素として盛り込まれています。

図:総合指標と管理指標

これにより、ライン生産効率をKPIとして、相対的な比較による優先順位付けが可能になります。そのうえで、そのKPIを変動させる要因として管理指標があるため、KPIで大きな傾向を捉えながらも、より詳細な部分を管理指標レベルで管理ができるのです。

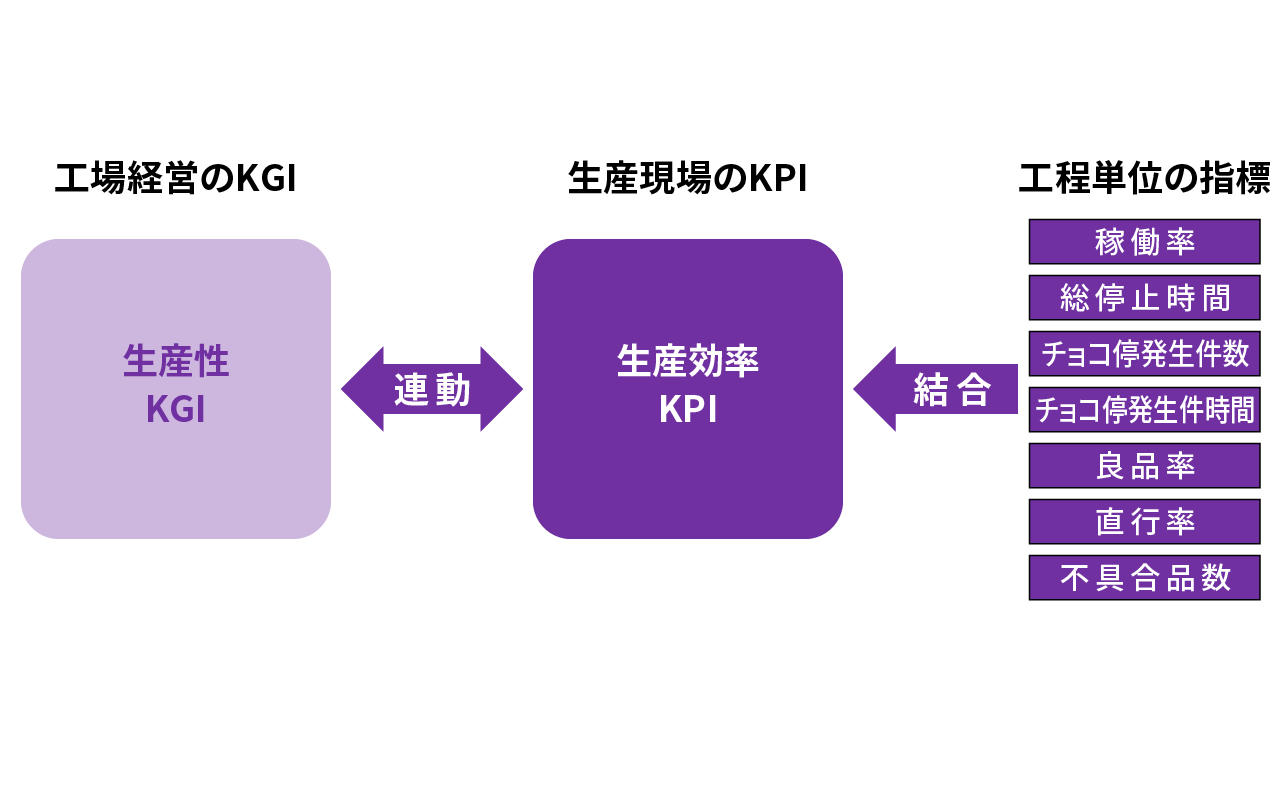

工場経営KGIとの連動

次に、工場経営KGIと連動して捉えられることです。具体的には、生産現場のKPIをよりよくしようとしていく中で、生産効率(KPI)を向上させるべく改善活動を行うことになった際、生産性(KGI)の向上にどれだけ寄与したかを基に明確に評価できれば、生産に携わる部署が一丸となって活動を推進することができます。

図:生産現場のKPIは工程の指標と結合され、工場経営KGIとも連動していることが大切

類似する生産物や工程は、それぞれのKPIと実績値を相対的に比較して改善の優先順位を決めることができます。

しかし、これでは「生産物や工程の違いを意識できないのではないか?」という疑問を持たれた方もいらっしゃるでしょう。

その生産物や工程における違いは、ブレ具合や目標値の設定で管理することができます。全く異なる生産物や工程では、実績値のブレの大小、または、それぞれの目標値と実績値との差の大小に着目することで、その差の大きさで優先順位を決めることができるのです。

5.【事例】企業方針から考える工場KPI

ここからは実際に工場KPIの活用の支援をした際の実例を紹介します。

工場KPIを考える際に、大切なことは、単に「どういう指標にすべきか?」を考えるのではなく、「自社が置かれた状況がどういう状況で工場がどのようにあるべきか?」を考えることです。

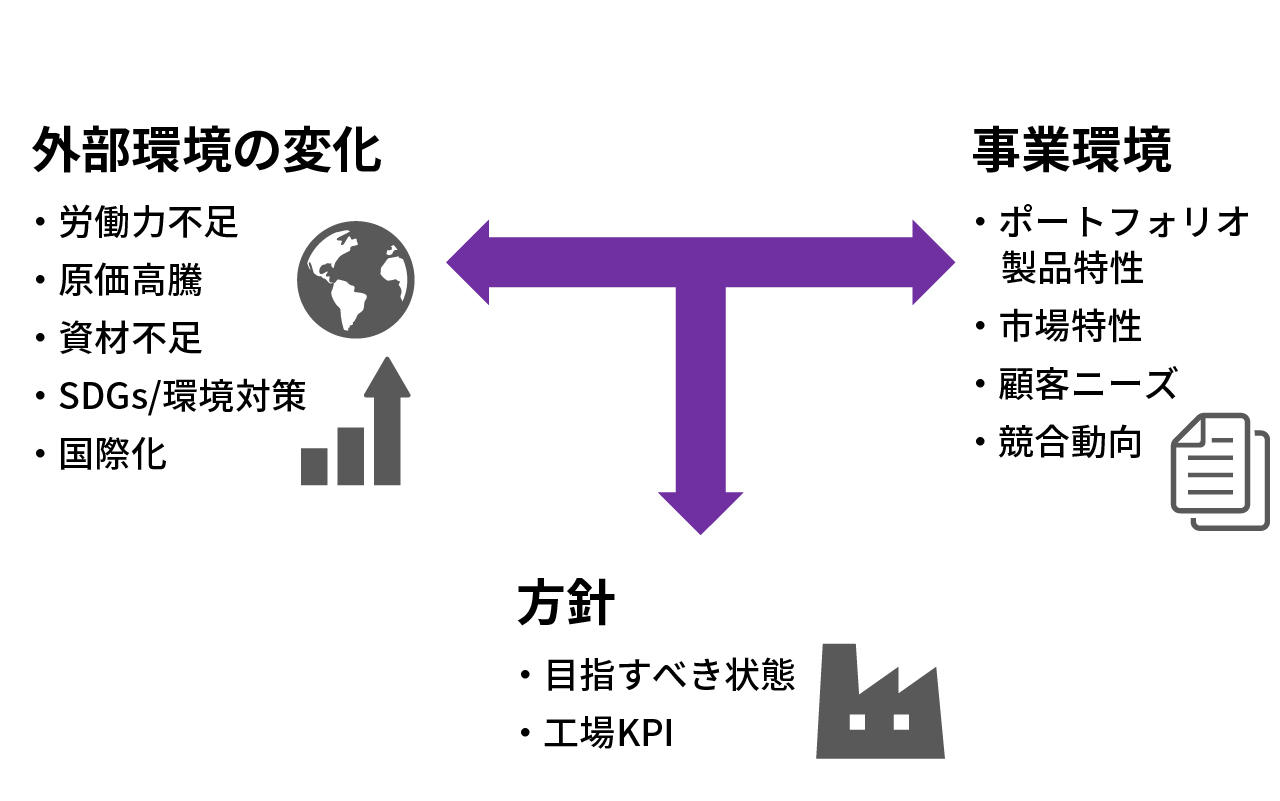

すべての企業が環境変化の中で事業活動を推進しています。環境変化には、少子高齢化といった社会や市場の変化、ニーズの多様化といった市場や顧客の変化、新規参入の増加のような競合の変化等があげられます。そして、こうした環境変化を踏まえて、市場拡大が続き競合との競争が激しい業態においてはどのような状況でも他社に市場シェアを奪われてはならないや、医療や防衛など社会にとって不可欠な製品を製造されている場合においてはどのような状況でも安定供給を果たさなければならないといった、目指すべき企業としての状態があります。そういった状態を踏まえたうえで、工場がどうあるべきか?どういうKPIを持つべきかが重要です。

図:目指すべき姿を踏まえたKPI設定

6.【事例】よく活用されている工場KPI

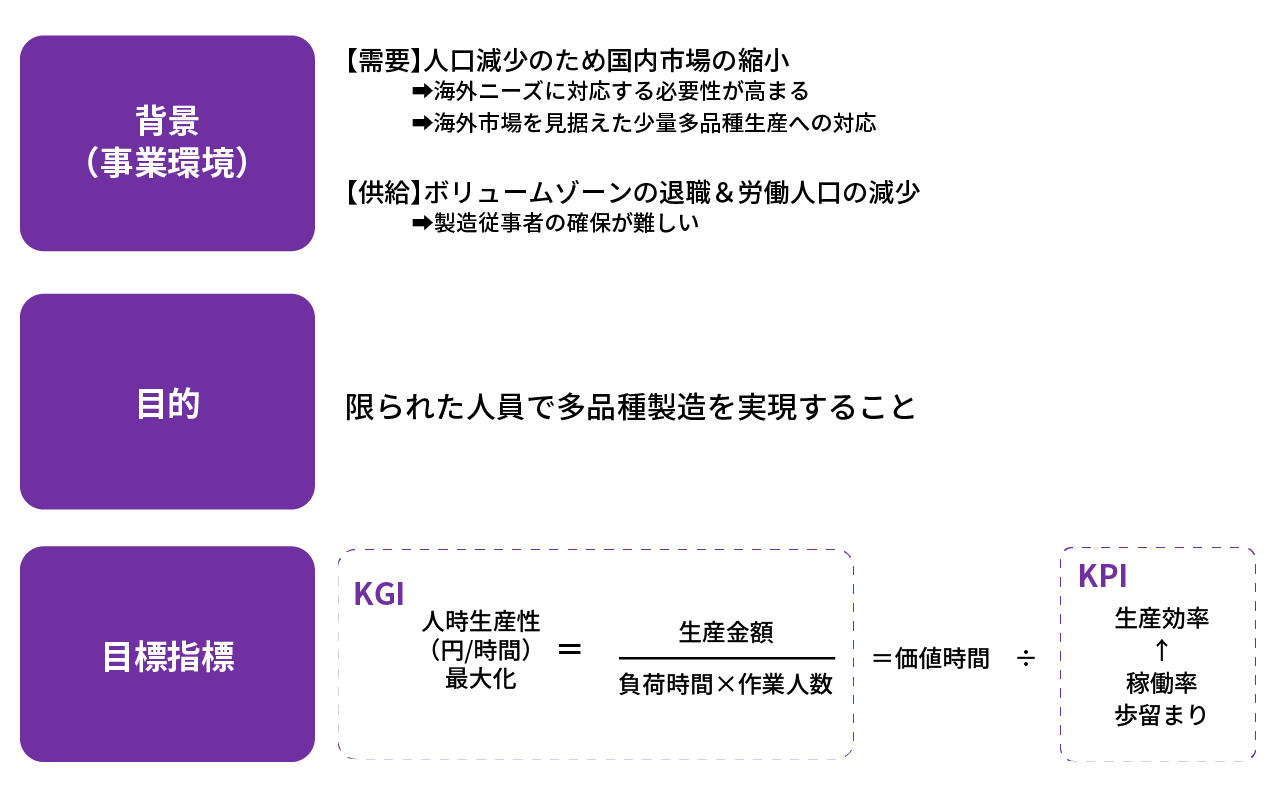

目指すべき姿を踏まえて工場KPIの検討を行った例の一例をご紹介します。

これはよくある例をよりシンプルにしたものになりますが、生産物の少量多品種化が進む一方で、製造に従事する人員が減少しているため、限られた人員で多品種製造を行う必要があるという状況を示したものです。この場合においては、工場全体としては少ないインプットで最大限のアウトプットを目指す生産性の最大化することを掲げたうえで、製造のKPIとしては、ライン単位はできるだけロス少なく生産効率を上げていくことを目標としています。

図:工場KPIの検討例

マクニカでこれまで様々な業種・工程の製造業のお客様の支援をさせていただく中で、こと日本においては、労働人口減少という避けて通れない壁があるため、どのお客様でも工場KPIが同じようなものになっているようにも感じています。

7.最後に

スマート工場の取り組みが進む中で工場KPIの注目度は高まっています。

この記事をきっかけに、製造プロセスにおけるKPIの活用を推進し、共通の指標で経営全体の向上に寄与する、より良い工場を目指していただけると幸いです。

※KPIや目標設定について10分でわかる動画をご紹介させていただいております。ぜひご視聴ください。

「スマート工場を進めるうえで必ず押さえるポイント」

「DSF Cyclone」は製造実績と生産計画を構造化されたデータでつなぎ「生産性の高い工場」を実現します。ご興味のある方はこちらもご参照ください