DX(デジタルトランスフォーメーション)が世界的な潮流となる中で、日本企業にとっての最適解とは何か。

単なるシステム導入や効率化ではなく、現場の強みを生かしながら変革を進める「日本流 DX」が注目を集めています。

先日マクニカが2025年7月30日(水)に開催した「Executive Knowledge Sharing Forum~加速度を増す世界の変化の中で生き抜く――匠の知×デジタルの日本流 DX~」では、3 名の登壇者がそれぞれの立場から DX を語り、日本流 DX の在り方について多角的な視点を共有しました。

本記事では 3 本のコラムとして、それぞれの講演内容をお届けします。

【講演者情報】

株式会社カクシン 取締役CRO/エバンジェリスト

天野 眞也氏

はじめに

本イベントの最後の講演では、株式会社カクシンで取締役CRO兼エバンジェリストを務める天野眞也⽒が登壇し、「顧客価値から始める製販連携DX」というテーマで話が展開されました。営業の現場から商品企画‧開発、さらにはマーケティングまでを⼀気通貫で結び付けることの重要性を語りつつ、⽣成AIを活⽤した最前線の事例や、キーエンス時代の経験に基づく知⾒を共有。単なる効率化やデジタル導⼊にとどまらず、「顧客の利益を起点とした価値創出」によって企業の競争⼒を⾼める⽅法論が⽰されました。

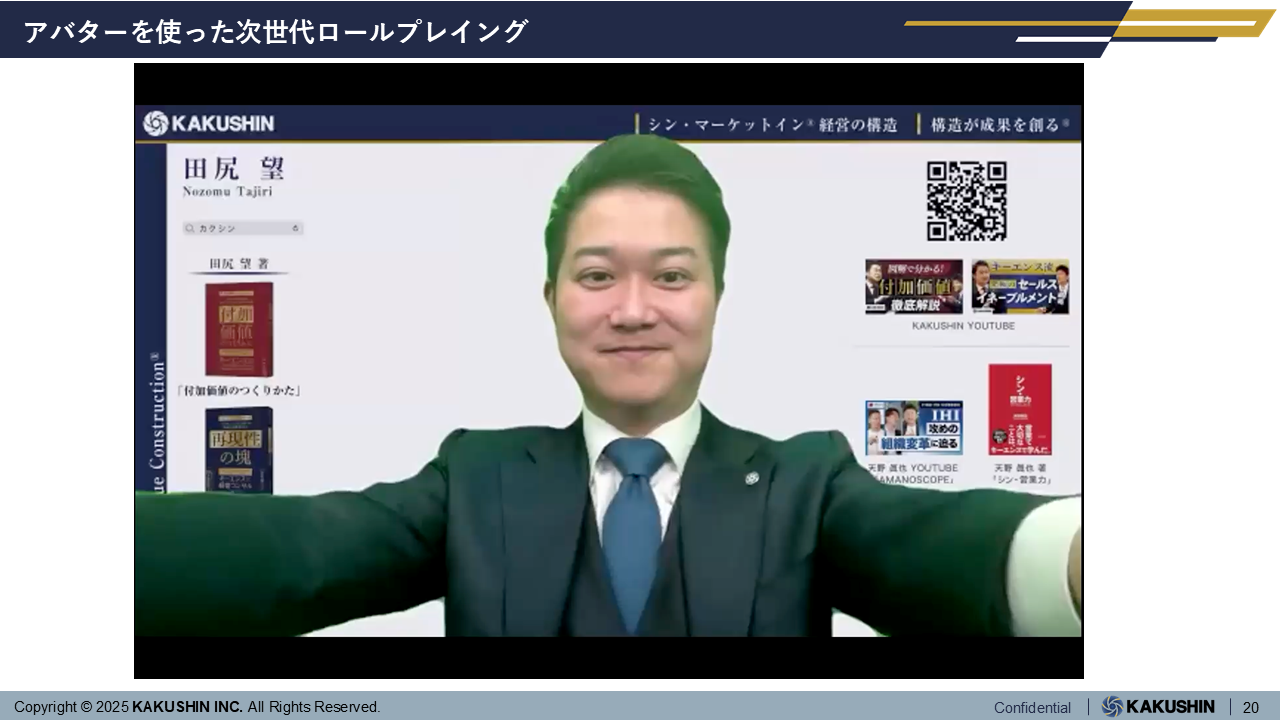

⽣成AIが拓く営業トレーニングの新しい形

講演で紹介されたのは、AIアバターを用いた営業トレーニングです。営業マンと顧客役のAIが対話することで、実際の商談に近いシミュレーションが可能になります。

従来、営業力向上のためのロールプレイングは上司や先輩が相手を務めることが一般的でした。しかしAIアバターを使えば、時間や人手の制約を受けずに繰り返し練習が可能です。しかもAIは聞き漏らしがなく、発言のすべてを分析し「価値訴求力」「専門知識活用力」「信頼関係構築力」などを数値化できます。

さらに応⽤範囲は営業にとどまりません。採⽤活動では応募者全員と⾯接でき、購買部⾨では仕⼊先の提案を網羅的に評価できるといった活⽤も想定されています。⽣成AIの登場は、営業教育だけでなく企業の⼈材活⽤全般を変⾰する可能性を秘めています。

営業の本質は顧客利益への共感

天野⽒は「営業活動の公式は⼀つ、『お客様は本当にそれで儲かるのか』」と語ります。

従来の営業はスペックや機能の説明に偏りがちでしたが、それだけでは差別化が難しくなっています。顧客の真のニーズを把握し、それを満たす形で提案することが、持続的な利益につながるのです。

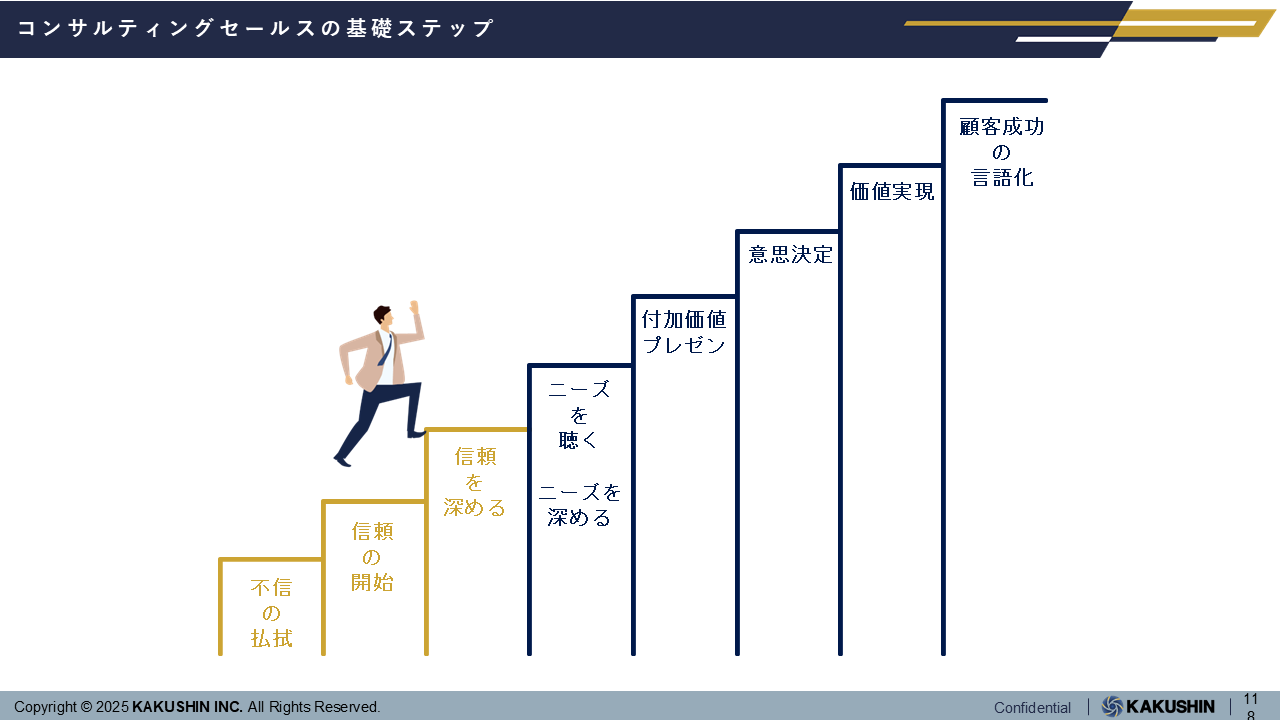

ここで重要になるのが「顧客購買の8ステップ‧バリューテンプレート」という⼿法です。講演では前半4ステップが紹介されました。

不信の払拭:顧客は営業やコンサルタントに警戒⼼を抱いているため、まず信頼できる存在であることを⽰す。

信頼の開始:例えば生成AIを用いた顧客長沙レポートなどを活用し顧客理解を深め、事前準備の姿勢を⾒せる。

信頼を深める:顧客に気持ちよく話してもらうための質問を準備し、会話を通じて関係性を構築する。

ニーズを聞く:単なる表⾯的な要望ではなく、真の課題や背景にある「ニーズの裏のニーズ」を掘り下げる。

この「裏のニーズ」に到達できれば、「そこまで理解してくれたのはあなただけだ」と顧客からの信頼が⾼まり、アップセルやクロスセルのチャンスが広がります。

ニーズの裏にある「6つの本質」

また、法⼈顧客が抱える真のニーズは最終的に以下の6項⽬に集約されると天野氏は指摘します。

- ⽣産性の向上

- 財務の改善

- CSR(社会的責任)の向上

- コスト削減

- リスク回避‧軽減

- 付加価値のアップ

これらは「終わりのないニーズ」であり、どの企業にとっても常に追求される課題です。営業担当者は表⾯的な要望を超えて、この6つの根源的な欲求にアプローチできるかどうかが問われます。

商品企画への展開 ― 特長より「利点」、利点より「価値」

営業活動で得た顧客の声は、商品企画にも直結します。天野⽒は「売れる営業マンは“特長”ではなく“利点”を語る」と指摘しました。

特長:製品のスペックや機能

利点:顧客にとってのベネフィット

価値:顧客の未来における利益

この「特長→利点→価値」の流れを意識することで、価格競争に巻き込まれず、顧客価値に基づく価格設定が可能になります。顧客にとっての価値がより明確になります。

顧客価値ベースの価格決定

天野⽒は「価格は必ず上げられる」と断⾔します。ただし、それは原価積み上げ⽅式ではなく、顧客価値に基づく価格設定を⾏った場合です。

例えば研修サービスを販売する際に「費⽤は2000万円」と提⽰するだけでは⾼額に⾒えます。しかし「この研修で残業代が年間4億円削減できる」と説明すれば、2000万円はむしろ安価に感じられます。このように「顧客の未来の利益」をベースに価格を設定することで、値上げも受け⼊れられるのです。

製販連携DX ― 「失われた30年」を取り戻す挑戦

最終的に天野⽒が訴えたのは、営業と製造、そして商品企画を⼀気通貫で結ぶ「製販連携DX」の重要性です。

営業が顧客から収集した真のニーズを商品企画‧開発にフィードバックし、そのニーズに即したものづくりを⾏う。そして再び営業が市場に届け、成果を検証する。この循環が成⽴して初めて、DXは企業の競争⼒強化につながります。

「付加価値を作る側と、ものづくりの側が連携し、⼀気通貫でDXを実現することで、⽇本は“失われた30年”を取り返せる」と天野⽒は⼒強く語りました。

おわりに

本講演を通じて浮かび上がったのは、DXが単なるシステム導⼊ではなく「顧客利益を基点とする経営変⾰」であるという視点です。

- ⽣成AIは営業教育や採⽤を変⾰する可能性を持つ。

- 営業の公式は「顧客はそれで本当に儲かるのか」。

- 真のニーズ(ニーズの裏のニーズ)に迫ることで、持続的な付加価値を創出できる。

- 商品企画は「特長」ではなく「利点」「価値」に基づいて展開すべき。

- 顧客価値ベースの価格設定が競争⼒を⾼める。

- 製販連携によるDXこそ、⽇本企業が再成⻑する鍵である。

このような「顧客価値起点」のDXのあり⽅は、製造業にとどまらず多くの業界にとって⽰唆に富むものといえるでしょう。

マインドセットの変革から、現場での挑戦、そして顧客価値を起点にした進化へ。

変革の主役はテクノロジーではなく、常に“人”と“現場”である――そのことを改めて確認できたイベントでした。

今回の学びが、皆さまのDXを前に進めるきっかけになれば嬉しく思います。