DX(デジタルトランスフォーメーション)が世界的な潮流となる中で、日本企業にとっての最適解とは何か。

単なるシステム導入や効率化ではなく、現場の強みを生かしながら変革を進める「日本流 DX」が注目を集めています。

先日マクニカが開催した「Executive Knowledge Sharing Forum~加速度を増す世界の変化の中で生き抜く――匠の知×デジタルの日本流 DX~」では、3 名の登壇者が、それぞれの立場から DX を語り、日本流 DX の在り方について多角的な視点を共有しました。

本記事では 3 本のコラムとして、それぞれの講演内容をお届けします。

【講演者情報】

株式会社荏原製作所 執⾏役CIO(情報通信担当)

⼩和瀬 浩之氏

はじめに

荏原製作所は1912年創業の⽼舗企業であり、現在は約2万⼈の従業員と世界に111の関係会社を持ち、売上は1兆円規模に迫る成⻑を続けています。ポンプ事業を祖業としながらも、現在では半導体製造装置を中⼼とした精密・電⼦事業が⼤きく伸びています。国内外のインフラを⽀える製品群を展開し、国⽴競技場や六本⽊ヒルズ、シンガポールのマーライオンに⾄るまで、同社の技術は⼈々の⽣活の基盤を⽀えています。今回、小和瀬氏の講演では同社が進めるDXの取り組みを紹介しました。表⾯的な成功事例だけでなく、実際の舞台裏に潜む課題や挑戦を率直に語った点が印象的です。

dXかDxか―成功するDXの本質

⼩和瀬⽒が最初に投げかけた問いは「dXかDxか」というもの。つまり、デジタル(D)を主語にするのか、トランスフォーメーション(X)を主語にするのか、という議論です。「成功している企業は⼩⽂字のdに⼤⽂字のX、“dX”の形を取っている。⽬的は変⾰であり、デジタルはそのための⼿段にすぎない」と同⽒は語ります。逆に、形だけDXを取り⼊れようとする企業では「D」が強調され、結果として“Dx”となり、真の変⾰につながらないと警鐘を鳴らしました。

荏原製作所では、中期経営計画「E-Plan2025」「E-Plan2028」においてDXを経営戦略の中核に据え、経営‧業務部⾨‧IT部⾨が三位⼀体となって推進しています。この“三位⼀体”はもはや⼗分条件ではなく、DXを前進させる上での必須条件だと⼩和瀬⽒は強調しました。

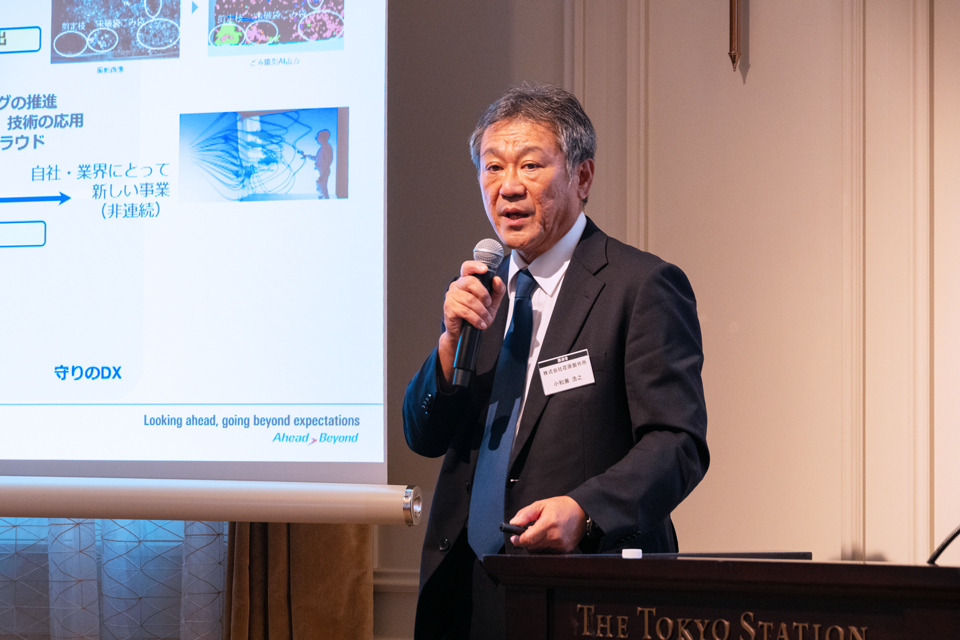

攻めと守り―二つのDXアプローチ

荏原製作所のDXは「攻め」と「守り」に分類されます。

守りのDX:⽣産性向上や業務効率化を⽬的とし、標準化や基盤整備を進めるもの。グローバル⼀体運営を⽀える⼟台づくりに重点が置かれています。

攻めのDX:新しい価値創出を⽬指す挑戦的な取り組み。顧客向けサービスや新規事業の開拓を含み、より創造的なアプローチが求められます。

⼩和瀬⽒は「攻めのDXは事業戦略そのものであり、業務サイドが主導すべき」と強調。従来の延⻑線上ではなく、ゼロから新しい価値を創り出すことこそが攻めのDXの真髄だと述べました。

設計プロセス改⾰ ― 3D⾃動設計と⽣成AI

製造業にとって設計は必須プロセスですが、荏原製作所ではこの領域に⼤きなDXを導⼊しています。従来は「流⽤設計」と呼ばれる、過去の図⾯を参考に修正するやり⽅が主流でした。しかし、この⽅法は属⼈化しやすく、変更漏れによる⼿戻りも多発していました。

そこで同社は3D CADとマスターモデルを活⽤し、夜に仕込んだ設計が翌朝には⾃動⽣成される仕組みを導⼊。これにより設計時間を最⼤80%削減し、⼿戻りも⼤幅に減少しました。現在は⽣成AIを使った仕様⾃動化にも挑戦しており、近い将来さらなる効率化が期待されています。

データストラテジーチーム(DST)の存在

攻めのDXを推進するため、荏原製作所は「データストラテジーチーム(DST)」を設⽴しました。DSTはCIO直轄の部隊であり、ゼロから価値を⽣み出すクリエイティブ集団として位置付けられています。このチームの特徴は⼈材の多様性です。テレビ番組制作や映画のVFXを⼿掛けたプロデューサー、脳科学の専⾨家、ゲーム業界出⾝者など、従来の製造業には⾒られないバックグラウンドを持つ⼈材が集結しています。彼らは映像制作やバーチャルプロダクションを駆使し、⽣成AIを活⽤して新たな価値創出に挑んでいます。

デジタルツインと未来の⼯場

荏原製作所の⼯場では、デジタルツイン化が推進されています。デジタルツインによって不良品の発⽣要因を過去に遡って特定したり、AGV導⼊のシミュレーションを事前に⾏ったりすることが可能になりました。

「データドリブンな意思決定によって⽣産性や品質の安定化が進み、部⾨や拠点を越えた情報共有が柔軟に⾏えるようになった」と⼩和瀬⽒は説明します。こうした取り組みは、単なる⼯場の効率化にとどまらず、未来の⽣産体制をデザインする試みでもあります。

DXの舞台裏 ― 課題と⼈材育成

華やかなデジタル技術の裏には、現場の努⼒があります。⼩和瀬⽒は「⼯場には標準的な作業⼿順書が不⾜していた」と明かし、熟練者の技能を⾔語化する取り組みを紹介しました。

また、増員が進む精密事業部⾨では、作業者の習熟度をレベル1〜4で定義し、セル⽣産ごとに詳細な管理表を作成。OJTや⼿順書を補完する形で、デジタルを活⽤した⾃律的な学習環境を整備しています。こうした基盤整備がなければ、どれほど先進的な技術を導⼊しても定着しないと強調しました。

CIOとしての視点 ― DXは文化変革

⼩和瀬⽒は「DXは派⼿に⾒えるが、実際は⼈と⽂化を変える地道な取り組みの積み重ね」と語ります。デジタルツールを導⼊するだけでは不⼗分であり、現場の知恵や技能を形式知化し、組織⽂化として浸透させることが重要だと指摘しました。

同社の事例は、DXを単なるIT部⾨の課題ではなく、経営‧業務‧ITが三位⼀体となって推進する“全社的な⽂化変⾰”として位置づける必要があることを⽰しています。

おわりに

荏原製作所のDXの舞台裏から⾒えてくるのは、次の3つの成功条件です。

- DXを⽬的化しない ― デジタルはあくまで⼿段であり、⽬的は企業変⾰にある。

- 多様な⼈材と⽂化の融合 ― 異業種のプロフェッショナルを取り込み、新しい価値を創造する。

- 現場の改善 ― 技術導⼊と並⾏して、作業標準化や⼈材育成を徹底する。

⼩和瀬⽒の講演は、DXを華やかな事例紹介にとどめず、現場での苦労や⼯夫を⾚裸々に伝えるものでした。そこから浮かび上がるのは、「DXとは最新技術を導⼊することではなく、企業⽂化を根本から変える営みである」という普遍的なメッセージです。

日本流DXを多角的に捉える本シリーズ。最後は株式会社カクシン 取締役CRO/エバンジェリスト 天野眞也氏の講演をレポートします。

天野氏が語ったのは生成AI時代における営業と商品開発の新しいかたちでした。

▼こちらからご覧いただけます▼