今回、日本の製造業DXにおけるDX推進責任者のリアルな課題と、その解決策となる「Digital Execution Factory」、DXの内製化を実現する支援の本質や泥臭い支援の原動力などをデジタルインダストリー事業部 事業部長代理の阿部にインタビューしました。

本連載では、再現性のあるDXを生む「Digital Execution Factory」にたどり着くまでのサービスの変遷から、製造業DXのボトルネックや解決のためのポイントなど、「DXをカルチャーにし、日本の製造業が世界で再び輝くためのヒント」をご紹介します。(この記事は2回目/全4回)

分断を解消し、人を動かすDigital Execution Factory

「DXを生む工場(仕組み)」に組織を変えるノウハウ

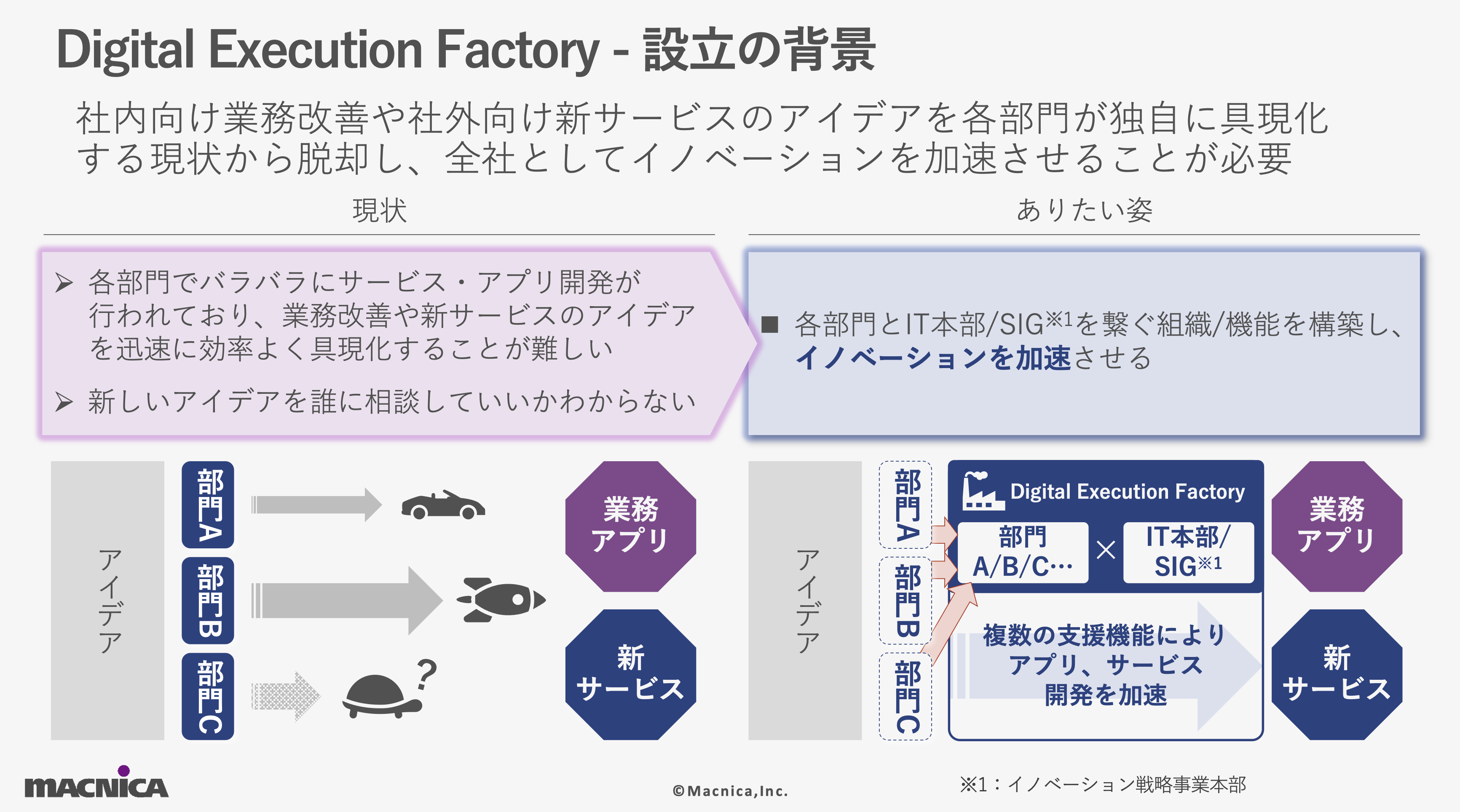

「IT部門とビジネス部門の構造的な隔たり」や「変わりにくい日本的特性」といった課題を解決するために、グローバルでもマクニカでも実績のあるノウハウが「Digital Execution Factory」だと思います。Digital Execution Factoryの概要を教えてください。

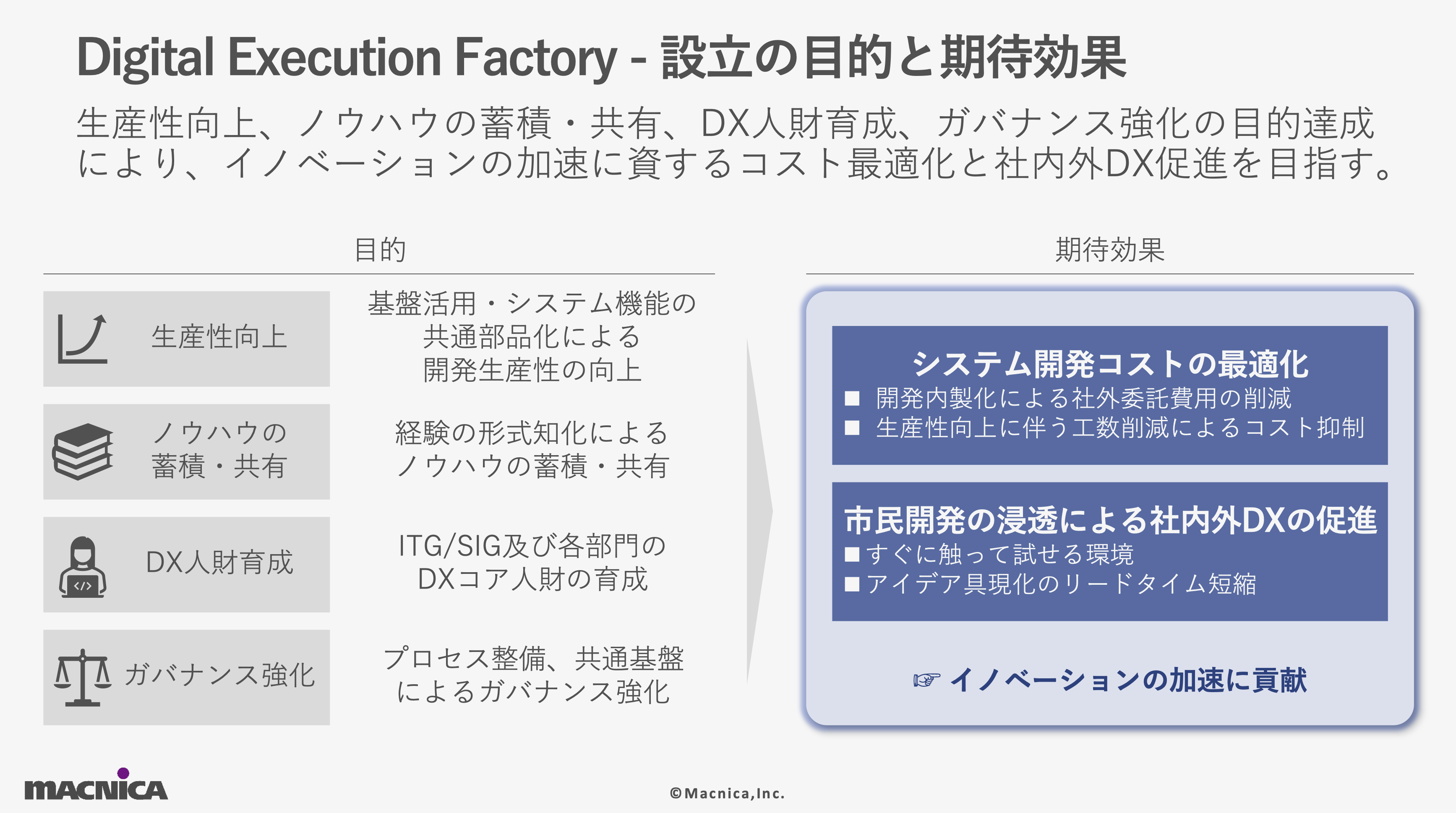

阿部:「Digital Execution Factory」は、もともとはグローバルで確立されたノウハウをもとに、マクニカのIT・DX戦略を実行するために構築されました。

Digital Execution Factoryという名前は、単に「工場のデジタル化を実現する」ということではなく、みんなが持つ「想い」や「願い」、「アイデア」や「新しいサービス」をデジタルを用いて形にし、利益を生み出していく。このプロセスを生産ラインを回す工場のように組織を変革する。つまり、組織を「DXという成果物をたくさん実現するための工場」にするという意図が込められています。

ここで重要なのが、ビジネス部門とIT部門の連携です。

従来の開発やサービスリリースの方法には、以下のような限界があります。

- スピードの欠如:昔はコストや時間をかけた品質重視で問題なかった。しかし今は技術進化や市場変化に即座に追随できなければ、企業として生き残れない可能性が高くなっている。また、リリースに時間をかけすぎて、サービスが機会を逃すこともある。

- 外注の限界:「IT部門が必要な時にSIerに外注すればいい」という形式では、現代のビジネススピードに追いつけない。

- リソースの分散:各部門が新しいサービス創出や改善アイデアの実施、デジタル化を進めても、非効率な個別最適やサイロ化に繋がる。また、組織全体に能力や経験値が蓄積されずに、組織的な再利用性が低くなる。

そこで、ITとビジネスが連携し、各部門が最大限力を発揮できる仕組みを整えることで、新サービスや業務効率化のアイデアの開発のスピードやPDCAサイクルを早め、どんどん新しいものをリリースできるようにする。

この「新しいサービスを、早く・継続的に・再現可能な形で生み出すための仕組み」こそが、Digital Execution Factoryの本質です。

また、Digital Execution Factoryには、デジタル・エグゼキューション・プラクティス(Digital Execution Practice、通称5P)という手法があります。これらのノウハウは、DXが進んでいるグローバルにおいて試行錯誤の末、体系化されました。これを日本の企業文化に最適に調整し提供できるのは、日本において私たちだけであることも強みの一つです。

なお、Digital Execution Factoryの概要については、以下の記事でもご紹介しています。

ITとビジネスの融合 マクニカが取り組む社内DXと変革を起こす仕組み創り

分断や対立を解消する「標準化されたプロセス」

壁として「ビジネス部門とIT部門の構造的な隔たり」が挙がりましたが、Digital Execution Factoryはこの壁に対してどのようなソリューションとなりますか?

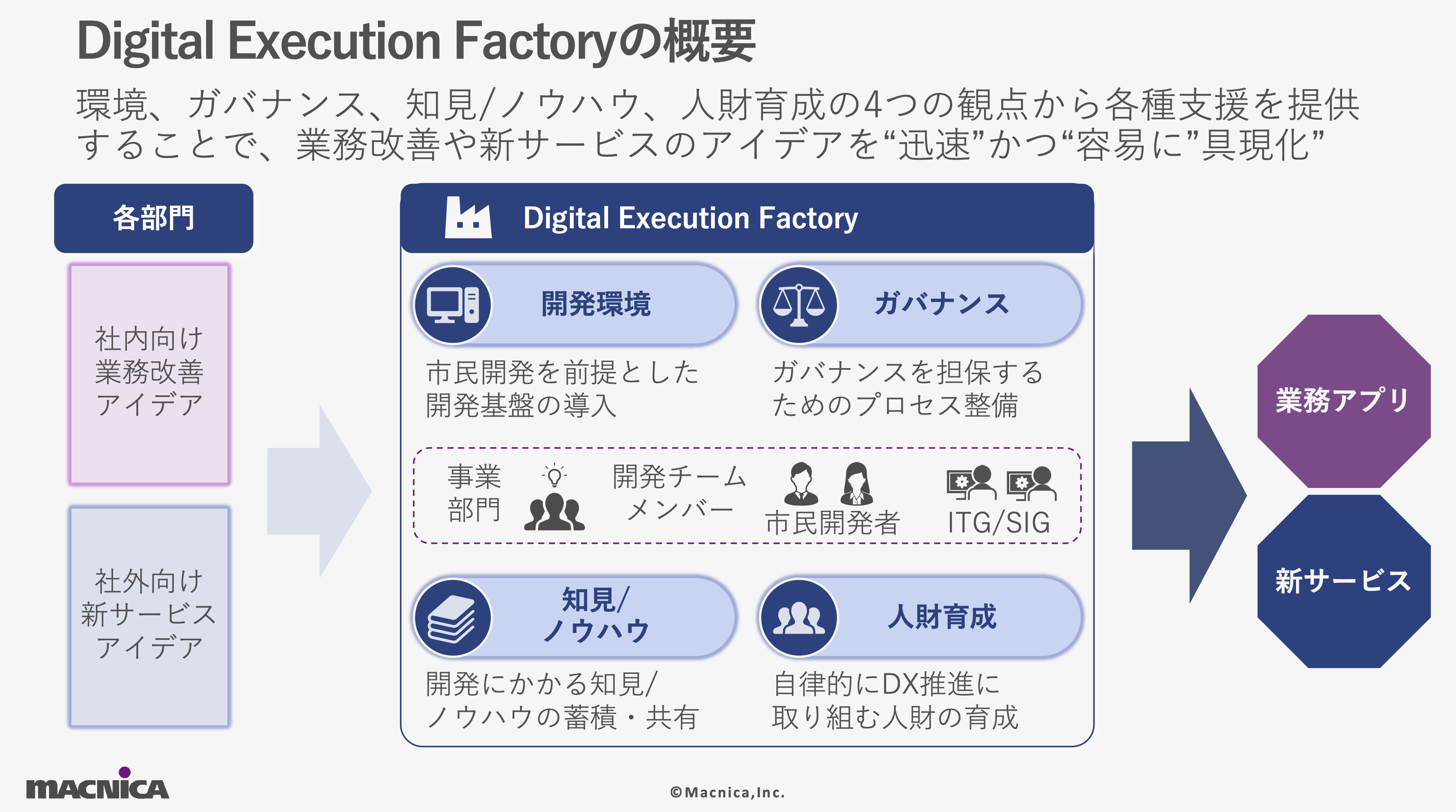

阿部:「Digital Execution Factory」は、一言で言うと「IT部門とビジネス部門がいかに仲良くするかという仕組み」とも言えます。ITとビジネスが協創するための「役割とプロセスの仕組み化」によって、この隔たりを解消します。

「ビジネス部門とIT部門、仲良くしてください」と単に言っても、人は動きません。みんなそれぞれ思っていることが異なりますし、なによりやったことのないDXに対して恐れを抱いています。どうすればDXが実現するのか、具体的な道筋がほしいのです。

この恐れに対して「それぞれがどういった役割で協力し、どういった人材やスキルがどれだけ必要で、どう仕組みにすればシナジーを出せるのか」といったことを一つ一つ規定し、道筋を示したものがDigital Execution Factoryです。

この仕組みの肝は、これまで対立しがちだった両者の役割を、対立ではなく「機能の分離と協調」として再定義している点です。 Digital Execution Factoryの考え方では、以下のように役割を明確に分けています。

ビジネスドライブ機能:

- オーナーシップ:「新しい事業を作りたい」「在庫を減らしたい」といったアイデアを持ち込んだビジネス部門が、プロジェクトのオーナーシップを持つ。

- リソース集中: ガバナンスやセキュリティの担保といった裏側の仕組みを気にせず、ビジネスを成功させることにリソースを集中する。

共通機能:

- プロダクトオーナー支援:事業部門の担当者が自ら開発を主導できるよう、経験不足を補う育成や、プロセス作成・要件定義などの実務を伴走して支援する。

- 開発プロセス支援: スクラム等の体制が整わない事業部門に対し、実務のサポートから、円滑なアジャイル開発の実現まで幅広く支援する。

- 人財育成: 全社DX加速のため、実務研修やOJTを提供し、ビジネスとデジタルの両面を理解して開発を主導できるプロダクトオーナーを育成する。

- ガバナンス: 個別開発による非効率やリスクを防ぐため、共通基盤やアプリを提供し、セキュリティの担保とスピーディーな市場投入を両立させる。

つまり、「ビジネスをドライブする人」と、「超効率的に新しいことを生み出す仕組みを作り、維持する人」という形で役割を定義する。 この両者を定義し、噛み合うための「道(標準化されたプロセス)」を提供することで、この隔たりを解消します。

この仕組みは効果的で、実際マクニカ内でも、CIOの安藤がDigital Execution Factoryをドライブし、この隔たりを解消しています。 彼は元々三菱商事のIT部門出身で、事業会社のCIO、IT子会社の社長を務めるなどITとビジネスへの理解が深いという両面のバックグラウンドがあります。マクニカ入社後も「ITとビジネスが連携しなければダメだ」と5年間説き続け、Digital Execution Factoryを用いて組織構造を変え、DXに繋げています。

マクニカだけでなくDXが進んでいるグローバルの企業も、IT部門とビジネス部門が協力する上記のような組織構造が多いです。また、弊社で提供しているローコード開発ツールであるMendixも、元々「ITとビジネスをいかに連結させるか」という思想で開発されていることから、IT部門とビジネス部門を連携させるノウハウは非常に重要視されています。

このノウハウを、私たちが海外から輸入し、私たちの社内外の経験を経て、日本にフィットする形にしたものがDigital Execution Factoryになります。

なお、Digital Execution Factoryの意義と構想については、以下の記事でも詳しくご紹介しています。

マクニカ事業本部長たちが語る、現代のDX推進

「早く」効果の「実感」を生むため、「人」が変わる

壁として「現在のプロセスを磨き上げてきたがゆえの変わりにくい日本的特性」が挙がりましたが、Digital Execution Factoryはこの壁に対してどのようなソリューションとなりますか?

阿部:Digital Execution Factoryは、日本の実物(イメージできる、わかるもの)を重視する考えに合わせ、「小さな成功体験の積み重ねによるコンセンサス(合意)形成」を促すことで、この壁を突破します。 日本の製造業には三現主義という言葉があるように、目に見えず、抽象度の高いDXでは動きにくく、問題も解決しにくいです。

また、トップダウンで大きな変更が難しいという特性もあります。日本企業において、トップが「右向け右」と言っても、現場は動きません。なぜなら日本の現場は継ぎ足し継ぎ足しで、長年試行錯誤し改善してきた「秘伝のタレ」のような業務プロセスを持っています。そのため、欧米のように「トップの方針が変わったからシステムを全部入れ替えます」というやり方は通用しません。

では、どうしたら現場のコンセンサスが取れるかというと「効果の実感」です。 「試しにやってみる」→「早く効果を実感する」→「じゃあ本格的にやろう」。 このプロセスをやらないといけない。

そのためには、「アジャイル形式」で、早く、数を打つ必要があります。 アイデアがあったら短期間で形にして、「嬉しい」という体験を得る。この積み重ねを拡張していき、バラバラにならないよう全体最適へ繋げていくアプローチです。

実際にアプリを出して、成功する体験を通して人が動く。だからこそ、この体験を高速で回せるDigital Execution Factoryによって、現場や他部署の人たちが、少しずつ動いてくれるようになります。このように、山本五十六の言葉でいう「やってみて、聞かせてみて、褒めてやらねば人は動かじ」を徹底的に実践します。

なので、Digital Execution Factoryは海外で成熟したやり方ですが、実は極めて日本に合うと考えています。

研究と実践から生まれた実学が再現性とカルチャーを生む

グローバルでの膨大な研究と実践による実学だから再現性が高い

Digital Execution Factoryは、再現性高く実行できるのが特徴だと思います。本当に再現性が高いのでしょうか?

阿部:再現性は極めて高いです。 なぜなら、このサービスは理想論ではなく、膨大な検証と修正を繰り返した末に確立された体系化されたノウハウだからです。

何もない無の状態から、新しいものを生み出すのは難易度が非常に高い。ある程度科学の蓄積をベースにしてこそ、創意工夫が可能になります。 まずは完成されたリファレンスを導入し、その上で個別にカスタマイズするほうが圧倒的に成功確率が高く、早い。

DXも同様です。「あったらいいよね」や「こうあるべき」という理想は、実は誰でも思いつきます。 しかし、それを実際に形にするためのHow(どう構築するか)には、膨大な時間とトライアル・アンド・エラーが必要です。なので多くの企業にとって、個社でDXをゼロから内製することは、あまりにハードルが高すぎます。

そこで私たちは、先行する欧州企業の膨大な研究と実践によって体系化されたノウハウを輸入し、日本に合うようにローカライズして提供し、実績を上げています。

つまり、先人たちが膨大な数と時間をかけて築き上げた知恵を日本版に最適化した型があるため、その通りにやれば成功するよう設計されているのです。私たちのオファーは、この型を提供することによる「圧倒的な時短」でもあります。

これがDigital Execution Factoryの再現性の裏付けになります。

高速で試行回数を回す経験が、人を変え、カルチャーになる

再現の積み重ねの先はDXのカルチャー醸成だと思います。Digital Execution Factoryはカルチャー醸成にも繋がりますか?

阿部:繋がります。

そもそもカルチャーをどう定義するかですが、私は「カルチャーとは、再現性が極めて高く、『息をするように』当たり前に実行できる状態」のことだと思っています。

文化というものは、実際に経験した人でないと作れない。なので、Digital Execution Factoryを通じて、自分の考えやアイデアが形になり、世の中にリリースされて効果を生むという一連の体験が必要だと考えています。

従来、この「ITの力で現状を変えられる」という原体験を持てる人は極少数でした。しかし、この成功体験をした人が増えれば増えるほど、「じゃあITを使いこなして現状を変えていこう」という空気が醸成され、それが文化として定着していきます。

これにはスピードが重要です。文化として定着させるには、この体験の試行回数(N数)を回す必要があります。

Digital Execution Factoryのもう一つの特徴は、この体験スピードが非常に速いことです。仮に開発スピードが4倍になれば、同じ期間で4倍の経験を積めることになります。効果の刈り取りのサイクルも早くなる。

要は高回転で実行できるかどうかが鍵です。10年かけて経験しても意味がなく、短期間で量を担保するには、スピードを上げてN数を稼ぐしかありません。

Digital Execution Factoryでご支援したお客様からも、「やってみなきゃ分からなかった」「速い、形になる」という驚きと共に「自分でも実際できるんだ」というような、「マインドセットが変化した」というお声をいただきます。

「百聞は一見にしかず」です。理屈はわかるが想像できなかったことも、実物を見て体験することで腹落ちし、皆さん「別人」になります。逆に言えば、体験なきところに変化はありません。いかに高速でアイデアを形にし、アハ体験(成功体験)を意図的にデザインできるか。これこそが、組織変革とカルチャー醸成の成功のポイントになります。

ソリューション

製造業DXを組織文化にするDigital Execution Factory

マクニカでは、以下のようなご支援を通じて、DXを組織文化にする「Digital Execution Factory」を提供しています。

- 全社を巻き込むガバナンス体制の強化

- 事業部門・IT部門を横断する専門組織(CoE)の構想設計から立ち上げ・定着に至るまでの伴走

- DX推進を現場でリードできるスペシャリスト人財の育成プログラム

- アジャイル開発で小さい成功体験を積めるローコード開発プラットフォームのMendixを活用した開発支援

など

「Digital Execution Factory」はDXが進んでいる欧米で確立された実学を、日本の製造業向けに最適化した日本でマクニカしか提供できないノウハウです。お客様それぞれにとって最適なDXが、「自発的かつ継続的に創出される」状態を目指し、伴走いたします。