なぜ?LED照明に切り替える理由

LED照明に切り替える理由

オフィス・住宅・公共施設など、近年私たちの身の回りで照明のLED化が進んでいます。

一体なぜ、LED照明に切り替えられているのでしょうか。

その理由には、LEDが従来の照明よりも「省エネ」という点と、照明に含まれている「水銀」が大きく関わります。

LEDとは?

LEDは「Light Emitting Diode」の頭文字の略語で、日本では一般的に「LED」又は「発光ダイオード」と呼ばれます。

LEDには電気を加えると発光する特徴がありますが、LEDが登場した頃には赤や黄などの色しかなく、白色にならなかったため照明用途で使用されることはありませんでした。しかし、青色LEDが開発されたことによって白色光が作れるようになり、照明にも使用されるようになった歴史があります。

なぜLED照明は省エネ?

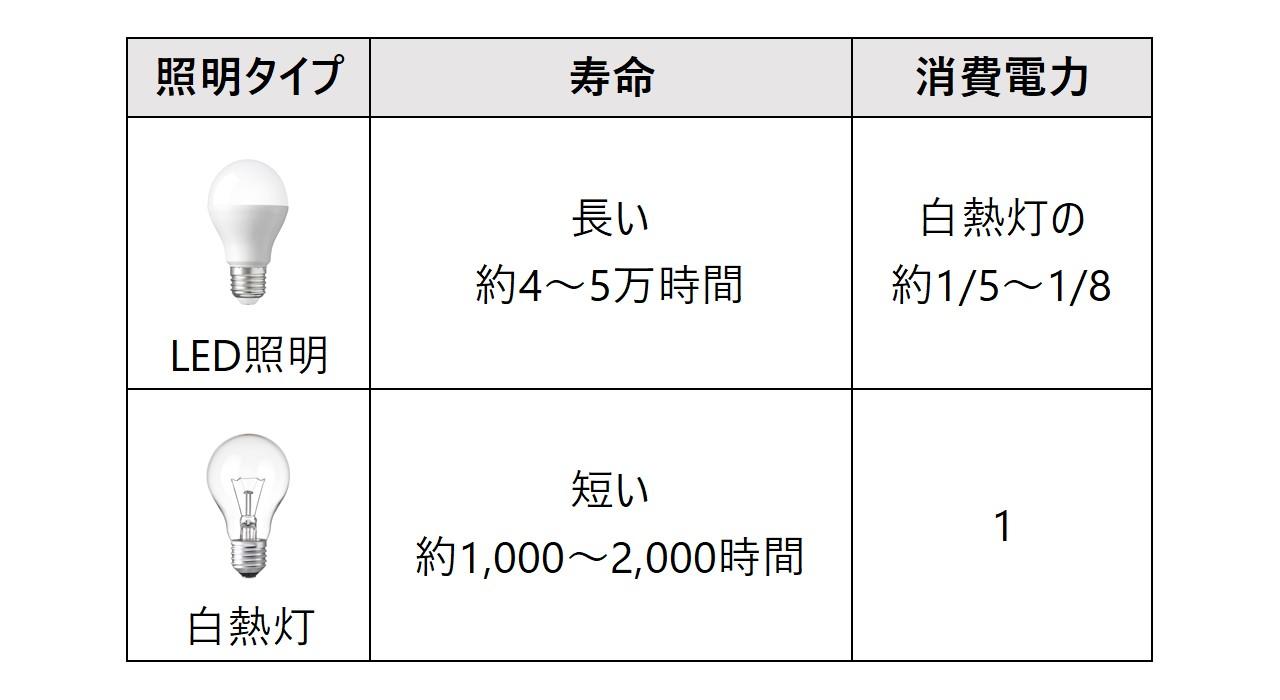

なぜ、LED照明は白熱灯よりも省エネなのでしょうか。LED照明と昔ながらの白熱灯には、「寿命」と「消費電力」に大きな違いがあります。

LED照明 VS 白熱灯

▶ 寿命

白熱灯の寿命が約1000~2000時間と言われているのに対し、LED照明は約4~5万時間と長寿命。

▶ 消費電力

白熱灯と比較してLED照明は発光効率が良く、LED照明の消費電力としては一般的に白熱灯の消費電力の1/5~1/8になります。

LEDが従来の照明よりも「長寿命」「省エネ」を実現するためのポイントとなるのが「発光の仕組み」です。

白熱灯は、内部にあるフィラメントに電気を流すことで発熱させて発光する仕組みになっています。つまり白熱灯に加えた電気の多くは、光ではなく熱に変換されてしまうため、発光効率が悪くLED照明と比較すると省エネではありません。それに比べLED照明は、正孔(ホール)と電子が再結合することで発光する仕組みとなっているため、加えた電気の多くは光に変換され白熱灯ほど熱も出しません。そのため発光効率が高く省エネになります。

次にポイントとなるのが「熱」です。

白熱灯のフィラメントは発光させると熱によって劣化するため、やがて切れてしまい光らなくなります。LED照明には、白熱灯のようなフィラメントが無く発熱も少ないため、その結果長寿命になります。

水銀使用製品の規制がきっかけに

LED照明切り替えの理由として、水銀使用製品の規制もきっかけとなっています。

水銀に関する水俣条約

国連環境計画(UNEP)により、2002年に水銀が人や環境へ与える影響についての報告書(世界水銀アセスメント)が公表されました。左記のリスクを削減する為、水銀及び水銀化合物の人為的な排出及び放出から、人の健康及び環境を保護を目的とした国際条約“水銀に関する水俣条約“が2013年に合意されました。(発効:2017年)

そして、この条約を的確かつ円滑に実施する為に、“水銀による環境の汚染の防止に関する法律“が定められ、水銀を使用する製品の製造・輸出・輸入などが規制されるようになりました。(※1)その規制対象製品の1つに、水銀の含有量が一定量以上の照明があり、照明メーカー各社は水銀ランプの生産を終了しています。

水銀が含まれた照明は入手が困難になるため、今後はLED照明に切り替えなければなりません。

※1:規制対象外製品もあり

|

特定水銀使用製品 |

規制開始日 |

主務大臣 |

|

|

平成30年(2018)1月1日 |

令和2年(2020)12月31日 |

||

|

(3) 一般照明用のコンパクト形蛍光ランプ及び電球形蛍光ランプ(発光管1本当たりの水銀の含有量が5ミリグラムを超えるものであって、定格消費電力が30ワット以下のものに限る。) |

● |

ー |

経済産業大臣 |

|

(4) 一般照明用の直管形蛍光ランプのうち、次に掲げるもの イ:1個当たりの水銀の含有量が5ミリグラムを超えるものであって、定格消費電力が60ワット未満のもののうち、三波長形の蛍光体を用いたもの ロ:1個当たりの水銀の含有量が10ミリグラムを超えるものであって、定格消費電力が40ワット以下のもののうち、ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を用いたもの |

● |

ー |

|

|

(5) 一般照明用の高圧水銀ランプ |

ー |

● |

|

出典1:経済産業省

水銀による環境の汚染の防止に関する法律に基づく経済産業大臣を主務大臣とする特定水銀使用製品の規制に関する運用の手引き(第2版)

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/tebiki2.do

出典2:経済産業省

水銀による環境の汚染の防止に関する法律Q&A

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/files/mercury/mercury_qa2.pdf

LEDについてもっと詳しく

LEDの原理

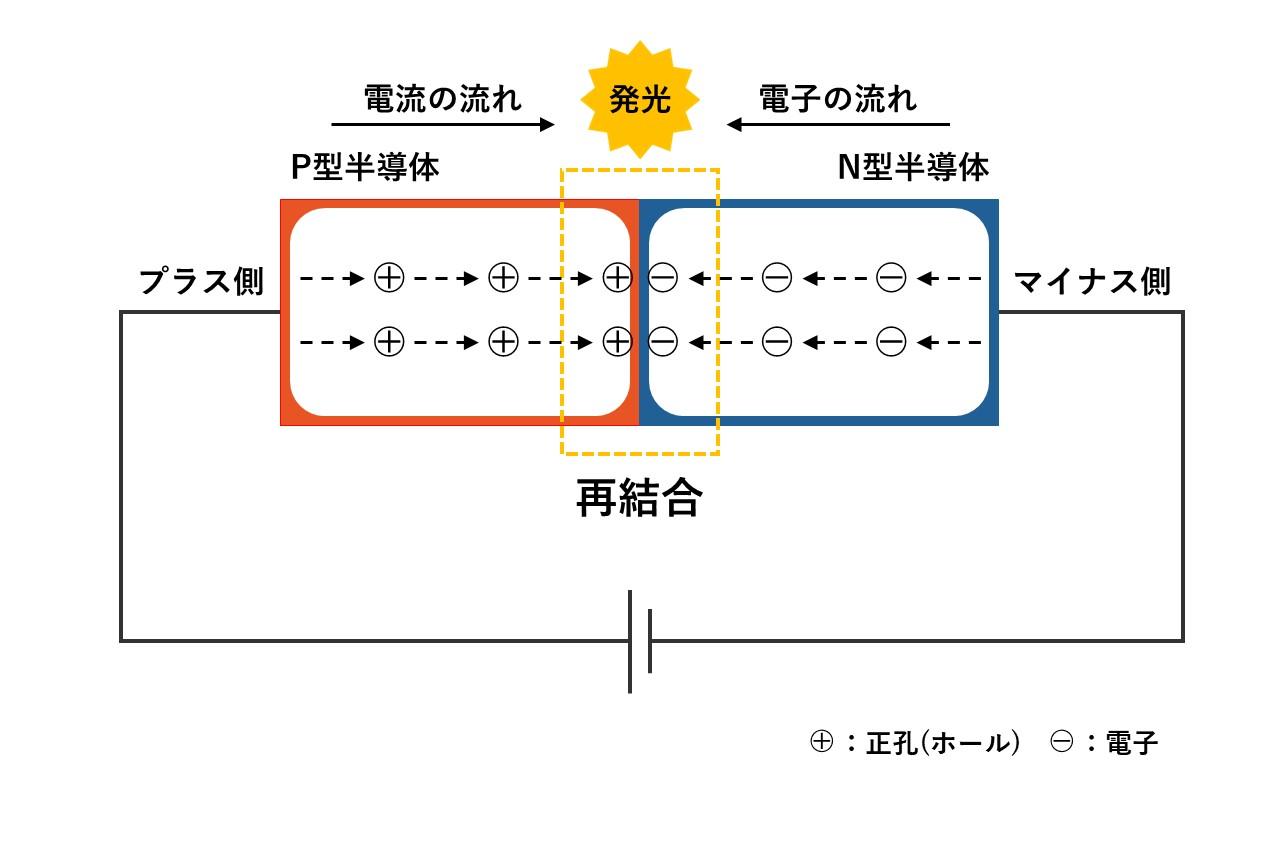

LEDは、正孔(ホール)が多いP型半導体と電子が多いN型半導体が接続した構造になっています。

この状態で、順電圧(P側にプラスの電圧、N側にマイナスの電圧)を加えると、P型半導体の正孔が接合部側に移動し、N型半導体の電子も接合部側に移動します。そして、接合部で正孔と電子が再結合し、発光します。

また、この時に発光する色は、LEDに使用する材料によって変わり、伝導帯と価電子帯のエネルギーの差分であるバンドギャップで決まります。

COB・SMDとは?メリット・デメリット

< COB Chip On Board >

COBとは、一般的にはアルミなどの材質の基板に複数のLEDチップが実装されたモジュールで、放熱性能が高いことが特徴の一つです。

▶ メリット :高密度で実装されるため高輝度対応が可能。

▶ デメリット:製造に手間がかかるため、SMDと比べてコストが高い。

< SMD Surface Mount Device >

SMDとは表面実装(Surface Mount Device)という意味の頭文字です。

SMDはLEDチップの電極部分を基板に半田実装し、それによって点灯/消灯も出来るようになるため、製造に手間が掛からないことが特徴の1つです。

▶ メリット :LEDチップを自由に配置出来ることが可能、製造に手間がかからない。

▶ デメリット:LEDチップ1つの輝度が低いため、高輝度対応にする場合は多くのLEDチップが必要。