今回、日本の製造業DXにおけるDX推進責任者のリアルな課題と、その解決策となる「Digital Execution Factory」、DXの内製化を実現する支援の本質や泥臭い支援の原動力などをデジタルインダストリー事業部 事業部長代理の阿部にインタビューしました。

本連載では、再現性のあるDXを生む「Digital Execution Factory」にたどり着くまでのサービスの変遷から、製造業DXのボトルネックや解決のためのポイントなど、「DXをカルチャーにし、日本の製造業が世界で再び輝くためのヒント」をご紹介します。(この記事は1回目/全4回)

紆余曲折を経て行き着いた製造業DXの最適解

製造業DXをトータルで支援する

まずは自己紹介と簡単な事業内容を教えてください。

阿部:デジタルインダストリー事業部 事業部長代理の阿部です。事業のマネジメントとお客様のDXのご支援も行っています。

事業内容は製造業のお客様へのDXの支援事業です。デジタルや新しい技術を活用し、お客様自身で既存のビジネスモデルを変革できる仕組みづくりの支援です。具体的には、実際のプランニングから個社の課題ごとに選定した技術の実装、さらに成果が出るまでの伴走と内製化など、製造業のDXをトータルでサポートします。

様々な失敗を経て、「一緒に考えて、一緒に取り組み、一緒に成果を出す」形へ

現在のサービスになるまで、紆余曲折があったと伺っております。改めて、2013年頃からどういったサービス変遷を経たのか、簡単にご紹介いただけますか?

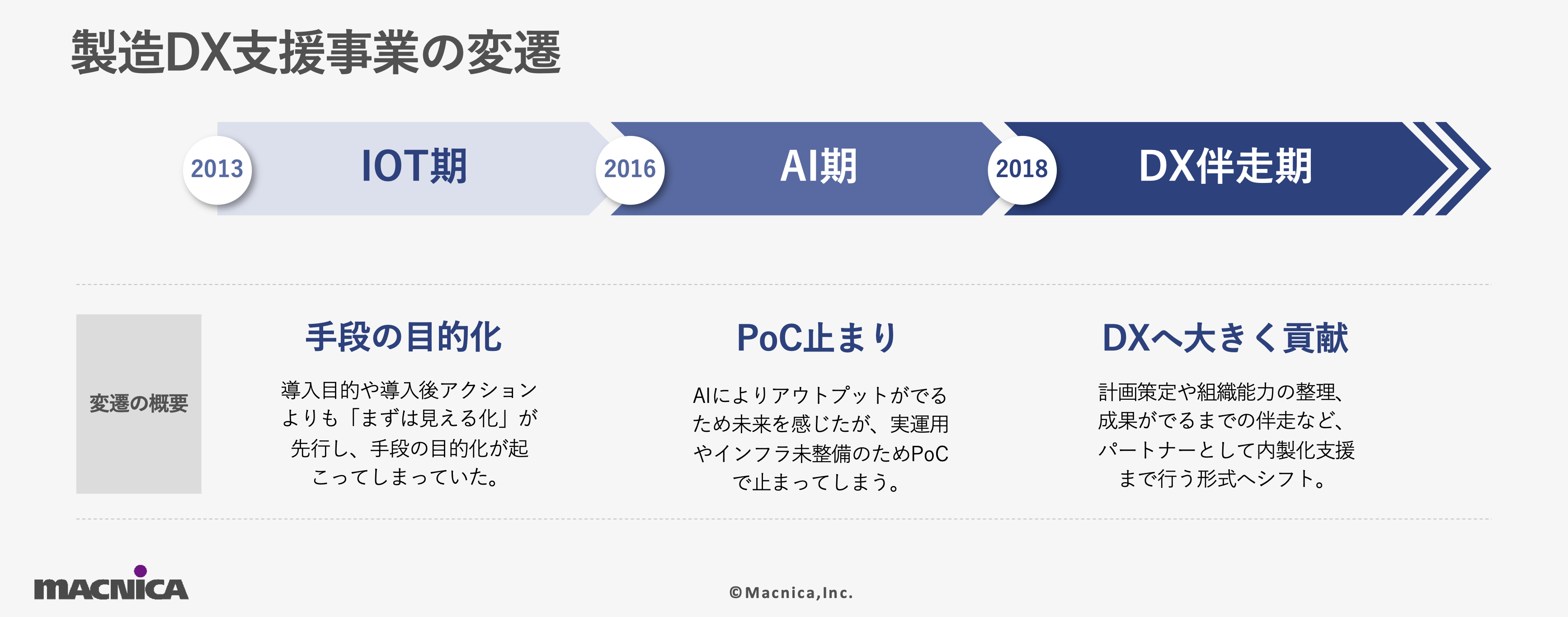

阿部:結論から言うと、技術の導入支援を中心とした時期を経て、現在は目的の策定から実装までを共に歩むDXパートナー型へとシフトしました。

私たちのサービスの変遷は、大きく3つの時期に分かれます。

まず第1期は、IoTによる見える化に取り組んだ「IoT期」です。正直に言うと、ここはかなり大変でした。

当時はIoTブームで、現場データの「見える化」に取り組みましたが、大きく「稼働監視」と「予兆・異常検知」で、それぞれ異なる壁に直面しました。

まず「工場全体の稼働監視」では、新旧・異機種の機器が混在しているため、それらを統合して繋ぐこと自体の技術的ハードルが極めて高く、その苦労の割に費用対効果が見えにくいという壁がありました。

一方で「予兆・異常検知」では、技術的な実装は可能なものの、以下のような壁にぶつかりました。

- 基準の曖昧さ:「何をもって異常・予兆とするか」の定義は属人的な判断に依存しており、システム化の基準作りが難しい。

- 試算の困難さ:どれくらいの頻度で異常や予兆を検知できればペイするのか、という導入効果の試算が難しい。

- アクションの不在:異常を検知した「その後」に、誰がどうアクションするかという運用フローまで設計できていない。

- 変革への抵抗:成果を出すには業務プロセスや働き方そのものを変える必要があるが、現場や組織はそこまでの変化を求めていない。

確かに、見えないことには何も分からないため、「見える化」自体は不可欠な工程です。しかし、その先にある変革を見据えず、「何のため」よりも「まずは見える化」と手段が目的化してしまうプロジェクトが多く、事業としては苦しい時代でした。

次に訪れたのが、第2期の「AI期」です。「囲碁や将棋もAIの方が強い」と言われ、ディープラーニングが大きく注目された時期です。

お客様も私たちもIoT期の反省を踏まえ、「何のため」を強く意識したご提案をするようになりました。具体的には品質向上や在庫削減といった、成果が出ればインパクトが大きい領域です。

しかし、ここでも「PoC(概念実証)止まり」という壁にぶつかりました。

Excelなど手作業で作成したデータでも、一時的にAIで成果は出ました。しかし、自動的にデータ抽出ができるわけではなく、また部門を横断したデータインフラも未整備でした。仮に数年後整備できたとしても、業務プロセスや仕事のやり方を変えるところまで踏み込むとなると、IoT期同様大きなハードルとなりました。

結局、AIに未来を感じて期待したものの、「PoCで止まり、いつの間にか解体される」といったプロジェクトが多かったです。

こういった試行錯誤の経験を経て辿り着いたのが、現在の第3期、構想から伴走支援し内製化まで行う「DX伴走期」です。

「そもそも何を成し遂げたいのか?」「どこに向かうのか?」という計画策定や組織能力(ケイパビリティ)の整理、成果が出るまでの伴走など、「一緒に考えて、一緒に取り組み、一緒に成果を出す」という形にシフトしました。

このスタイルに変えてから、信頼してくれるお客様も次第に増え、後半でご紹介する「Digital Execution Factory」ではお客様のDX推進に大きく貢献できるようになってきました。

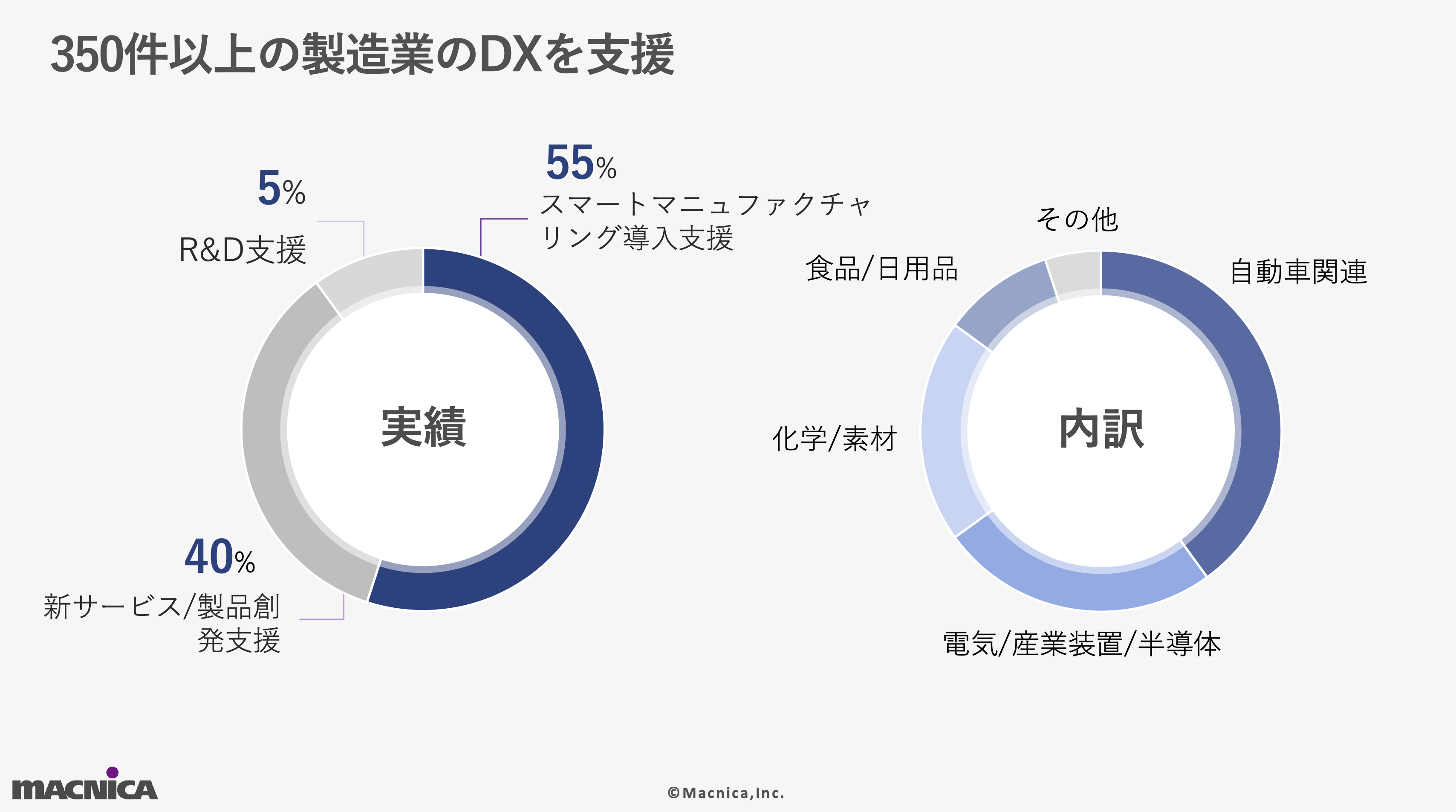

─「DX伴走期」におけるお客様へのご支援実績 ─

長年のDX支援から見えた国内製造業DXの律速

「IT部門とビジネス部門の分断」と「変化への抵抗」

その変遷の中で直面した、DX推進の大きな壁はどういったものがありましたか?

阿部:大きく2つあります。

一つは、ビジネス部門とIT部門の構造的な隔たりです。

これは個別最適を目指すビジネス部門と、全体最適を担うIT部門の組織的な役割の違いによる構造的な隔たりです。

例えばある事業部がDX推進に向け、自部門に最適な新しいITツールを選定したとします。すると、IT部門から反発を招くことがあります。

IT部門側としては、以下のような懸念があるからです。

- 「運用や保守は誰がやるのか?IT部門側にそのリソースがあるのか?」

- 「セキュリティはどう担保するのか?」

- 「既存ベンダーとの連携や整合性はどうするのか?」

さらに、こういった事業部が複数あると、IT部門はすべてのツールのメンテナンスを行うことになり、人や工数がかさんでしまいます。

つまりIT部門はガバナンス全体を見る必要があり、ビジネス部門やDX推進部門はDXに最適なIT技術を選ぶ必要がある。この役割による視点の差があります。

しかし本来であれば、以下のような関係性が求められます。

- IT部門側: ビジネスを理解した上で、全体最適のガバナンスを整える。

- 事業部門側: 戦略としてのITを理解し、部分最適にならないようIT部門と連携する。

まさに「車の両輪」のように噛み合わなければならないのですが、ここが分断されているのが一つ目の大きな課題です。

もう一つは、現在のプロセスを磨き上げてきたがゆえの、変わりにくい日本的特性です。

海外ではトップが「右」と言えば動きますが、日本ではトップダウンが効きづらく、現場での納得も重要視されます。さらに日本は既存のプロセスを磨き込むことに長けているがゆえに、今あるものを変えることに抵抗が生じます。

全体最適のために業務プロセスを変えようとしても、なかなか変えられない。この行動様式や特性が、デジタルをクイックに使うことに向いていないという課題でした。

CIO/CDOは「DXの手前」にも壁がある

本事業部のクライアントの中心はDX推進責任者ですが、CIO/CDOもいらっしゃると伺いました。CIO/CDOの課題として挙げられるものはありますか?

阿部:現状の日本において、IT側主導で企業変革が進んでいるケースは稀です。 これはCIO/CDOという存在が抱える構造的な課題に起因しています。

そもそも日本ではCIO/CDO自体がまだ社会に浸透しているとは言えません。また 機能と役割が明確ではないケースも存在し、結果として以下のような板挟み状態に陥っています。

- 権限の欠如: ビジネスプロセスそのものを変革する権限がない。

- リソース不足: 変革に割く人も時間もない。

- 役割の固定化: 既存インフラの保守で手一杯になっている。

- 方向性の喪失: 「DXをやれ」と言われても、何をすればいいか分からない。

ビジネスオーナーではなく、あくまでビジネスのサポート役というイメージで見られてしまうことすらあります。

つまり、CIO/CDOの課題は、DXを進める前にも大きな壁があると言えます。

ソリューション

製造業DXを組織文化にするDigital Execution Factory

マクニカでは、以下のようなご支援を通じて、DXを組織文化にする「Digital Execution Factory」を提供しています。

- 全社を巻き込むガバナンス体制の強化

- 事業部門・IT部門を横断する専門組織(CoE)の構想設計から立ち上げ・定着に至るまでの伴走

- DX推進を現場でリードできるスペシャリスト人財の育成プログラム

- アジャイル開発で小さい成功体験を積めるローコード開発プラットフォームのMendixを活用した開発支援

など

「Digital Execution Factory」はDXが進んでいる欧米で確立された実学を、日本の製造業向けに最適化した日本でマクニカしか提供できないノウハウです。お客様それぞれにとって最適なDXが、「自発的かつ継続的に創出される」状態を目指し、伴走いたします。