2025年2月22日、「ペロブスカイト太陽電池研究者によるトークイベント+色素増感太陽電池の工作体験」が、「はまぎん こども宇宙科学館(横浜市磯子区洋光台)」にて実施されました。

本イベントは株式会社マクニカ、ペクセル・テクノロジーズ株式会社、神奈川県環境農政局脱炭素戦略本部室の3者が主催。このイベントでは小学1年生~中学3年生までの子どもたちとその保護者を対象に、“かながわ発の次世代技術” である「ペロブスカイト太陽電池」についてのトークイベントと、太陽電池を手づくりする工作体験のふたつが行われました。本記事では、当日の様子をお届けします。

▲はまぎん こども宇宙科学館。館内は非常に多くのファミリーで賑わっていました。

▲今回は事前申込制で、定員の1.5倍の申込があったそう。大盛況です!

展示

会場にはパネルのほか、実際のペロブスカイト太陽電池の展示がありました。電池によって電車が走ったり、電子オルゴールが鳴るのが面白く、多くの方が足を止めて楽しんでいました。

▲テーブルの外周部分に置かれているのがペロブスカイト太陽電池。こんなに小さくても、ちゃんと発電できるのです!

トークイベント① マクニカ:脇坂

トークイベントの冒頭では、マクニカの「サーキュラーエコノミー事業部」で事業部長を務める脇坂 正臣(わきさか まさおみ)が登壇しました。

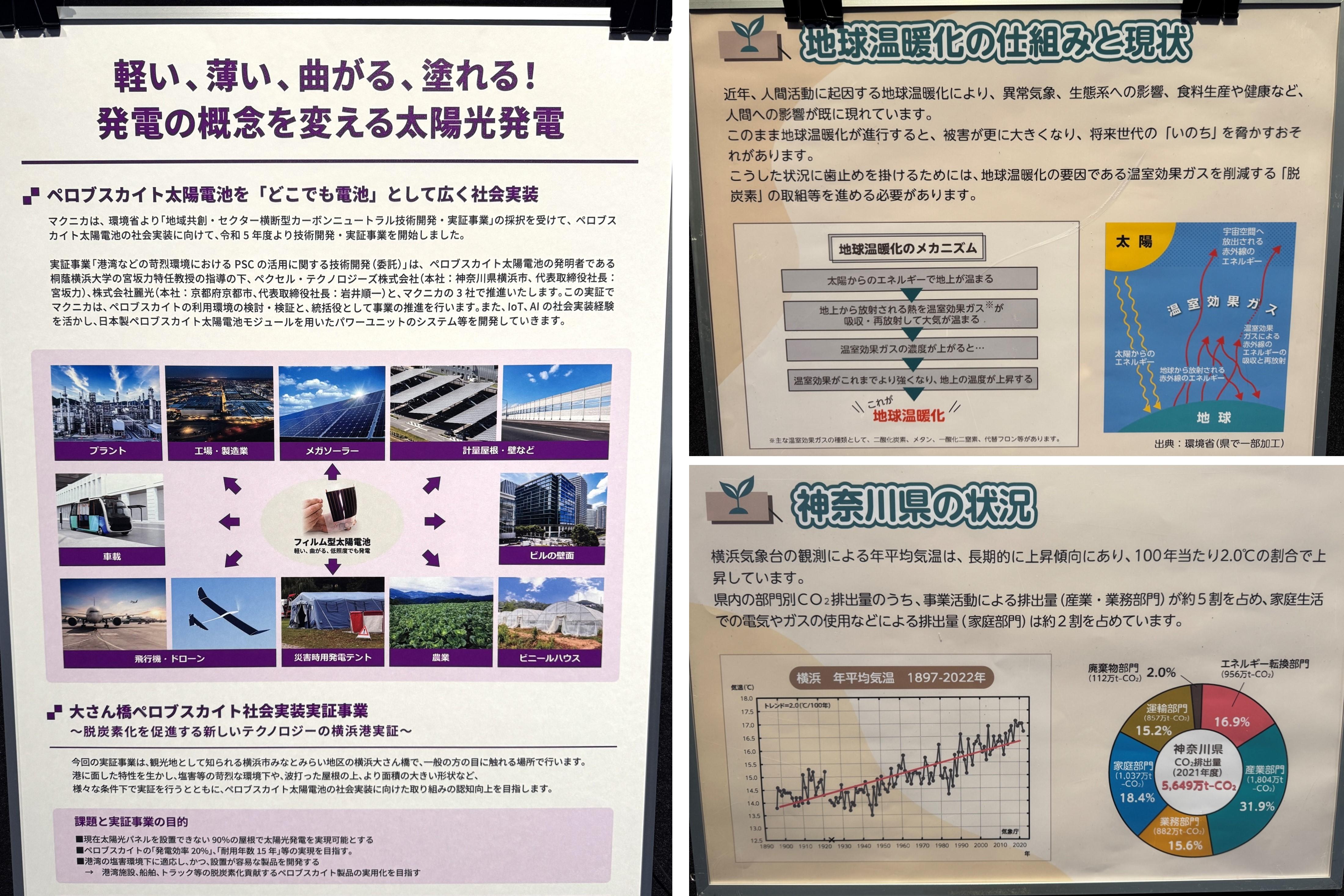

脇坂:私からは、地球温暖化になぞらえた話をします。みんなのお家では、スイッチを押すと明かりがつくと思います。じゃあ、なぜこの明かりがつくのか知っている人はいますか?

参加者:太陽光発電とか、風力発電!

脇坂:そうですね。作られた電気が流れているので、スイッチを押すと明かりがつきます。この電気のほとんどは火力発電によって作られていて、日本では7割くらいを占めています。地球には恐竜がいるよりも前の時代から木があって、それが化石になったものが石炭です。この石炭を燃やすと電気も発生しますが、物を燃やすと困ったことにCO2、二酸化炭素もたくさん出てきます。

地球には太陽からの光がたくさん届いていますが、CO2は温かい空気をどんどん溜め込んでしまう性質があるので、CO2が増えると地球はどんどん暖かくなっていきます。毎日プールに行ければ楽しいかもしれませんが、暑くなりすぎると今度はみんなが生きていけなくなってしまうので、CO2を増やさないことがすごく大事なんです。

そこで重要になるのが、日本で作られている電気の残り2割くらいを占める「再生可能エネルギー」です。さっき答えてくれた風力発電や太陽光発電、ほかには水力発電などを使って電気を作れば、CO2の発生を抑えながら電気を作ることができます。

再生可能エネルギーにも色々な種類がありますが、いちばん割合が大きいのが太陽光です。今日みなさんにお話するのは、この太陽光を利用するペロブスカイト太陽電池についてです。

トークイベント② 桐蔭横浜大学:池上教授

続いて、桐蔭横浜大学で光化学、光電気化学を専門分野とする池上 和志(いけがみ まさし)教授が登壇。なお、同大学ではペロブスカイト太陽電池の発明者である宮坂 力(みやさかつとむ)氏が特任教授を務めています。

池上:太陽電池はみなさんの身近なところでも見ることが増えてきたと思いますが、最近ではペロブスカイト太陽電池という新しいものができています。今日はこれのどんなところがすごいかを、ぜひ覚えてもらえると嬉しいなと思っています。

まずは、太陽のエネルギーについて知っていきましょう。みなさんは、「ワット」という言葉を聞いたことはありますか?

動物は動くのにエネルギーを使いますが、実は人間の場合は1人につき100ワットくらいで動いているんです。では、太陽から地球に届くパワー(エネルギー)はどれくらいかというと……1平方メートルにつき、だいたい1,000ワットくらいだと言われています。私たちは、このエネルギーを電気として活用するための研究をしています。

太陽のエネルギーを活用しているものとしては、植物も挙げられます。植物は二酸化炭素を吸収して酸素を出しますが、そこには電気分解が関係しています。つまり、太陽のエネルギーと電気エネルギーには、大きな関係があるんです。

光が電気に変わる仕組みを見つけたのが、あの有名なアインシュタインです。彼は金属の板に光が当たると電子が飛び出す「光電効果」という現象を研究していました。これはまさに、太陽電池ですよね。ちなみに、実は光は数として数えることもできて、そのときには「アインシュタイン」という単位を使います。予備知識として覚えておくといいかもしれません。

私たちが科学のチカラで作っているペロブスカイト太陽電池には、薄い・軽い・曲げられるという3つの特徴があります。普通の太陽電池は厚みが0.3mm(紙3枚分)くらいありますが、ペロブスカイト太陽電池は1マイクロメートル(1mmの1,000分の1)という、驚きの薄さです。曲げられる秘密は、この薄さにあります。

また、ペロブスカイト太陽電池は塗っても作ることができます。これはなかなかすごいことで、今日はぜひみなさんにそれも体験してもらいたいと思っています。では次に、この太陽電池でどんなことができそうかを、みなさんと一緒に考えてみたいと思います。

トークイベント③ 2人での登壇パート

トークイベントの3つ目のプログラムでは、脇坂と池上教授が2人で登壇しました。

池上:普通の太陽電池は重いので、水平に近い場所でなければ固定できず設置が難しいです。しかし、ペロブスカイト太陽電池は垂直にぶら下げたり、曲がる特性を活かしてパラソルや洋服、傘などにつけることもできます。

脇坂:普通の太陽電池は家の中では発電しないと思いますが、絵の左下を見ると家の中でも発電していますね。

池上:そうですね。屋外だけではなく、電気の周りにもついてますね。実はペロブスカイト太陽電池は太陽光だけでなく、屋内で発生する光でも高い発電効率を得られるんです。そのため、これまでにはなかった使い方が考えられます。

脇坂:家の中にたくさんペロブスカイト太陽電池を置けば、本を読んだりご飯を食べたりしているときに使っている電気も吸収して、それをさらなる電気に変えてくれるわけですね。

池上:はい、いわばエネルギーのリサイクルですね。

脇坂:軽くて曲がるなら、農家のビニールハウスなどにも使えそうです。絵では学校のカバンにもついていますね。

池上:テントの上なども大丈夫ですね。私たちはJAXAさんと、気球の幕を太陽電池に変える研究もしています。GPSや見守り用のセンサーなども太陽の光があれば発電できるので、電池を使わない安全な装置が使えるかもしれません。

脇坂:結構いろいろなところで使えそうだけど、なにかアイデアがある人はいますか?

参加者:人工衛星!

池上:そうですね。今日はまさに宇宙科学館にいますが、たとえば火星などは太陽から離れています。現在の人工衛星の燃料は基本的に太陽電池しかないので、暗くても発電できる太陽電池は宇宙開発でも重要です。ペロブスカイト太陽電池はその役割を果たすことができるので、大きな注目を集めています。

参加者:海のゴミなどが問題になっていますが、船に取りつけてゴミの回収はできませんか?

脇坂:すごくいいアイデアだね。今日は太陽光や再生可能エネルギーのお話だけど、たしかに資源循環といって、ゴミも大きな問題になっています。船の会社さんも大きい船にペロブスカイト太陽電池を取りつけて、そのチカラを使って船を走らせることができないか、と考えています。

池上:船が重いと走らせるのに多くの電力が必要になるので、ペロブスカイト太陽電池の軽さが役に立ちますね。

トークイベント④ 質問コーナー

会場で質問を募集したところ、たくさんの方が疑問を投げかけてくれました! その一部をご紹介します。

参加者:水に濡れても大丈夫なんですか?

池上:いい質問がきました! ちょうど昨日まで、海水試験などをやっていました(笑)。また、横浜の大さん橋に設置して潮風に耐えられるかどうかの実験もしています。今度は塩水にも強いペロブスカイト太陽電池を作っていきたいと思います。

参加者:電車にもつけられますか?

池上:電車にもつけられますが、電車の面積だけでは動かすのに十分な電力は得られません。ただ、線路の壁の脇などにも貼っていくことで電車を動かせないか、といった計算はしています。JR東海では新幹線の駅にペロブスカイトを取りつける研究が始まっているので、将来は太陽電池だけで電車が動く日がくるかもしれません。

参加者:雷などの光にも耐えられますか?

池上:たぶん、雷だと燃えちゃうかもしれません(笑)。私たちは太陽光の10倍強い光を実験室で作ることができますが、その光を当てると、ペロブスカイト太陽電池は溶けてしまいます。やはり、限度はあるのかなと思います。

参加者:ペロブスカイト太陽電池は、どうして太陽の光以外でも発電できるんですか?

池上:すごく専門的な質問で、大学生でも答えるのが難しいかもしれません。光の強さは、出てくる電子の勢いに影響します。普通の太陽電池は分厚いので、弱い光では出てくる電子の勢いが弱くなります。しかし、ペロブスカイト太陽電池はすごく薄いので弱い光でも電子が勢いよく出る、つまり効率よくエネルギーを生み出せます。ぜひしっかり勉強して、より深く理解してもらえるとよいかなと思います。

親子でいっしょに工作体験!

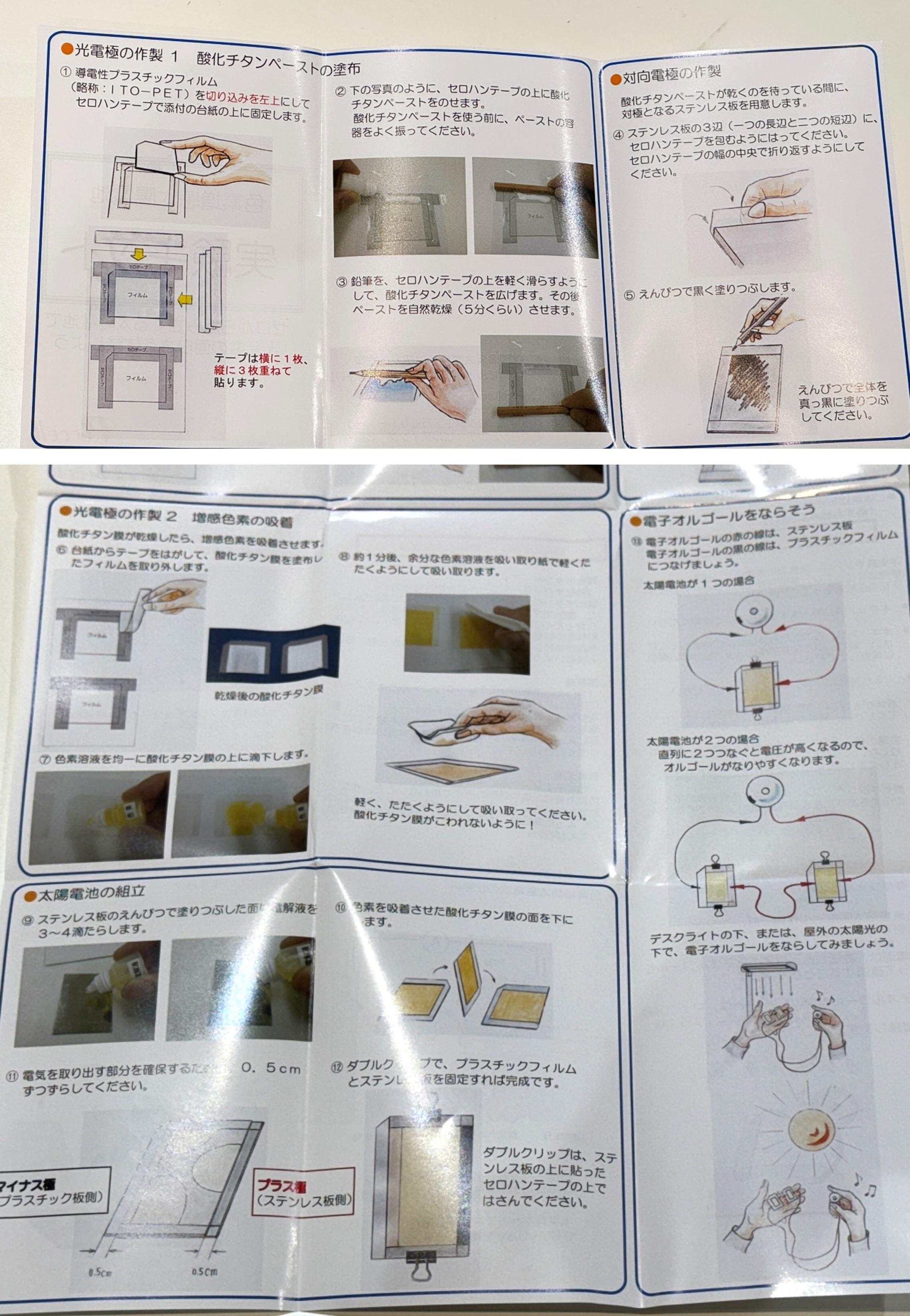

トークイベントが終わり、プログラムは後半の工作体験へ。メインの参加者である子どもたちは、それぞれの保護者と一緒に太陽電池の手づくりを楽しんでいました。

▲パパと一緒に説明書を見ながら頑張っていました。

▲セロハンテープでプラスチックフィルムを固定。上手に貼れるかな!?

▲短い鉛筆でフィルムに酸化チタンペーストを塗り広げるところ。緊張の一瞬……。

▲鉛筆でステンレス版を黒く塗りつぶしたりも。いかにも工作っぽいですね。

▲さまざまな手順を経て準備したパーツを組み合わせるとこんな感じに。

▲完成形。上の方につながっているのが電子オルゴールで、クリップで挟まれたステンレス板の部分が太陽電池になっています。ここに光を当てて、音が鳴れば大成功!

▲光を当てているところ。「鳴った!」と満足げな表情を浮かべる子どもたちが印象的でした。

▲全体の手順はこんな感じ。今回は小学校低学年の方が多く見受けられましたが、みなさん保護者の方と協力して最後まで頑張っていました!

おわりに

今回は「ペロブスカイト太陽電池研究者によるトークイベント+色素増感太陽電池の工作体験」の様子をお届けしました。2024年に神奈川県西部の大井町にある自然豊かな施設「未病バレービオトピア」で実施したイベントに続くものであり、多くの方がペロブスカイト太陽電池に興味を持ってくださったことを、たいへん光栄に思います。

マクニカでは今後も関係各所と連携し、地球環境の改善に尽力してまいります。