IoT/M2M展では静電容量式センサ FDC2214を用いた水位計測を展示しました。ご来場頂いた方からは「水位の変化を何で見ているの?」「静電容量センサから水位って簡単に算出できるの?」といった質問を頂きましたので、ここでは展示に向けた原理検討用の簡易水位センサ試作のようすを紹介しつつ、より詳しく水位センサについて紹介します。

今後、水位センサの導入や設計を検討される方にも参考にして頂けるよう、水位センサの試作方法、検出原理、最適化に必要なレジスタの紹介など、設計のポイントを4回にわけて紹介します。

第1回 水位センサの試作方法

第2回 検出原理を解説

第3回 最適化するには?

第4回 最適化した水位センサ

水位センサの試作方法

水位の変化は静電容量式センサを使って計測できます。金属テープのようなものを使って静電容量値を計測、静電容量値を水位の変化(cm)に換算することで、簡単に計測できます。

では、実際に水位センサの試作方法を紹介します。

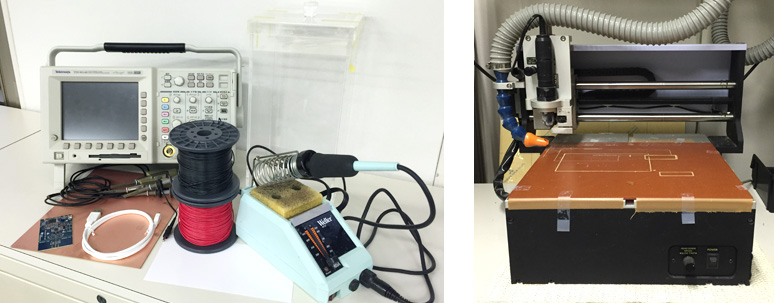

水位センサの試作にあたり準備するもの

部材

FDC2214EVM / 片面銅張積層板 / 被膜付き銅線 / カバーフィルム / アクリルケース / コイル / コンデンサ

測定器・加工機

オシロスコープ一式 / 基板加工機 / はんだこて / 鉛フリーはんだ

パソコン

PC / USBケーブル

※FDC2214EVM評価ボードを使用するには、Sensing Solutions EVM GUI Toolが必要です。あらかじめ、PCにツールをインストールしてください。

GUIツールはこちらから入手できます。また、GUIを入手するためにはmyTIへのご登録が必要になります。

基板加工機がない場合は?

片面銅張積層板の代わりに導電性片面銅箔テープで代用することができます。また、導電性片面銅箔テープはカッターやハサミを使用して簡単にセンサを切り出すことができるので、後述の「片面銅張積層板の加工」と同じ手順で加工すれば問題ありません。

ただし、銅箔テープの場合には手作業で加工を行うことになり、寸法のバラツキが出てしまうため、手作業では同一サイズのセンサを複数作製することは困難ですので、片面銅張積層板で作成することをおすすめします。

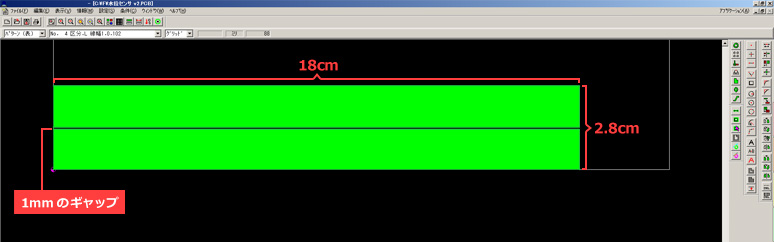

片面銅張積層板の加工

基板加工機を用いて片面銅張積層板の加工を行います。差動信号を扱うため、センサ部のパターンを2つ用意し、センサ・パターン間にショートしない程度のGapとして1mmのギャップを設けることにしました。さらに、このセンサ・パターンのCADデータを準備し、基板加工機にCADデータを入力してセンサを製作します。

完成したセンサ・パターンに被覆付き銅線をはんだ付けし、同サイズに切り出した2枚のカバーフィルムを 貼り合わせると簡易防水センサの完成です。

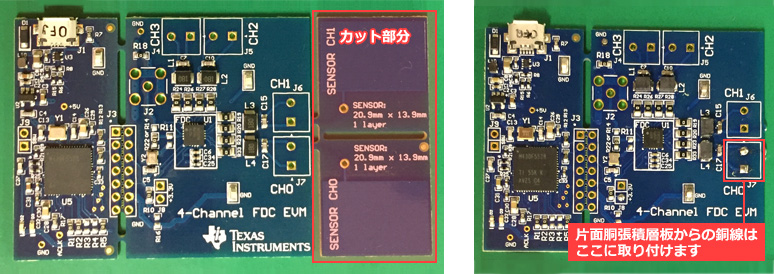

評価ボード上のセンサを切り取り

先ほど作成した簡易防水センサを接続するため、FDC2214EVMの評価ボード上に形成されているセンサ部分が不要になるので切り離します。

シルク印刷されている「SENSOR CH0」と「SENSOR CH1」の部分を持ち、基板を上下にゆっくりと折り曲げることで簡単にセンサ部分を切り取ることが出来ます。

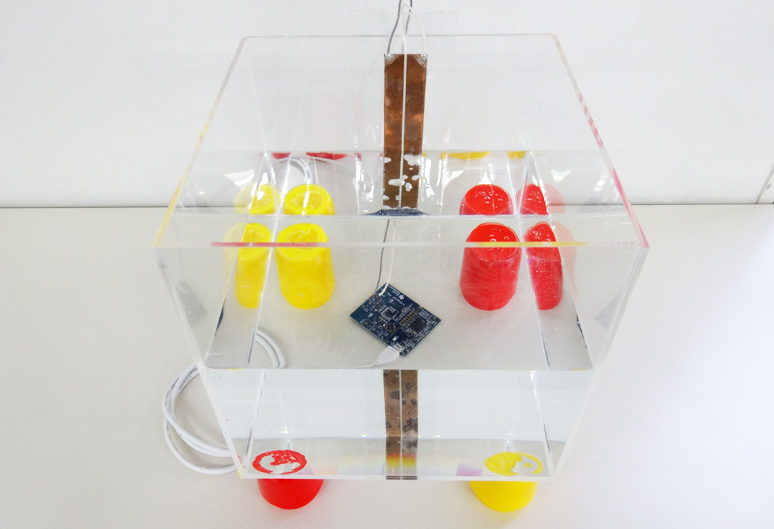

アクリルケースに貼り付けて完成

簡易防水センサをアクリルケースの内側にカバーフィルムを使って張り付けたら完成です。

以上で水位センサの試作は終了です。次回、第2回 検出原理を解説 では水位センサの検出原理と容量値計測を紹介します。

静電容量式の水位センサを作ろう

第1回 水位センサの試作方法

第2回 検出原理を解説

第3回 最適化するには?

第4回 最適化した水位センサ

お問い合わせはこちら

本記事でご紹介したFDC2214EVMやTI社の各種センサに関する詳細な情報をお求めの方は、是非こちらからお問い合わせください。

※本掲載記事は当時の製品ステータスを元に執筆されております。製品をご検討の際は、最新の情報をメーカー若しくは代理店へご確認の上進めて頂けますようお願い申し上げます。