オペアンプの基本特性

前回の図9(a)のオーバシュートの原因を調べるために、まず、オペアンプの特性について復習します。

ここでは、最も基本的な、μA741を考えます。μA741は、歴史的には、特別な補償回路を必要としない、初めての汎用オペアンプです。なお、以下の解析は、筆者がメーカのデータシートから推定して作成したモデルによるものであり、実際のデバイスの特性とは若干異なる場合があります。

オペアンプは、演算増幅器(Operational Amplifier)の英語のOpとAmpを組み合わせてOp Ampとなりました。何となく日本語的な省略形ですが、ほぼ英語の発音と同じです。なぜ「演算」かというと、オペアンプにより、加減乗除(脚注2)と微積分の回路が実現できます。演算回路を構成するという意味で、「演算」という名前がついています。微分方程式の式を、これらをそのまま組み合わせると、簡単に解を求めることができます。これを、アナログ・コンピュータといい、1970年代前半まで実用あるいは教育の面で使用されました。複雑な微分方程式の過渡現象は、アナログ・コンピュータの方が容易に解を求めることができる時期もありました。(脚注3)

理想オペアンプ

理想オペアンプとは、

(1)利得が無限大

(2)入力インピーダンスが無限大

(3)出力インピーダンスがゼロ

(4)入力オフセット電圧がゼロ

ですが、実際のオペアンプは理想とはかなりかけ離れています。

上記特徴のうち、(2)は、ICプロセスによっても異なりますが、ピコ・アンペア(pA)からマイクロ・アンペア(μA)オーダの入力電流(バイアス電流といいます)を持ちます。オペアンプの回路は、抵抗を組み合わせて用いますが、この抵抗値が、各入力端子に対して非対称な値、しかも大きな抵抗値を用いたりすると、入力のバイアス電流による電圧ドロップの差が生じて、出力電圧に誤差を生じます。

また、この抵抗値を対称に設定しても、バイアス電流が入力端子により差があると、同様に誤差を生じます。上記特徴の(4)のオフセット電圧は、入力の差動対のトランジスタの特性の差で生じるもので、μA741の場合、標準で1mV、最大で7.5mVですが、これより3桁ほど小さい低オフセットの製品もあります。

オペアンプの利得

ここでは、特に(1)の利得の影響が大きいので、これについて詳しく述べます。

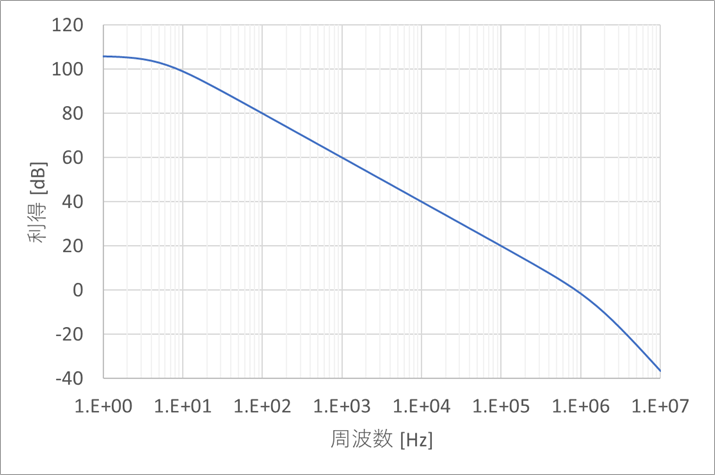

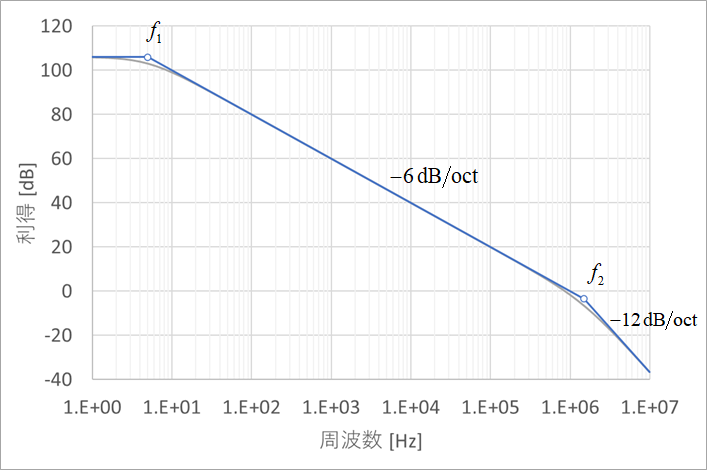

図10(a)は、フィードバックをかけない裸の振幅特性です。フィードバックをかけてないので、オープンループまたは開ループともいいます。図10(b)はこれを折れ線表記したものです。特性の傾きの変化する点(ロールオフ・ポイント)が二つあります。一つは非常に低い周波数f1で、この場合は5Hzです。もう一つは、ゼロクロス(利得が0dBになる)点の少し上のf2で、この場合は1.5MHzです。

f1からゼロクロス点付近までは、直線でロールオフします。この傾きは、1次遅れ回路の-6dB/octまたは-20dB/decです。

f2以上の周波数では、傾きが倍(2次遅れ)になり、-12dB/octまたは-40dB/decとなります。

このf1とf2との間の直線部分は、利得(dB)と周波数との積が一定の値をとります。例えば、100Hz(1.E+02)では80dB(10^4)、10kHz(1.E+04)では40dB(10^2)で、どちらも積は、10^6、すなわち、1MHzとなります。このことを、利得帯域幅積(GB積、GBWP : Gain Band Width Product)といいます。単位はHzです。

直流の利得は、この場合、106dB(2×10^5)なので、ほぼ無限大と見なせますが、図10から分かるように、高い周波数では利得は小さくなります。

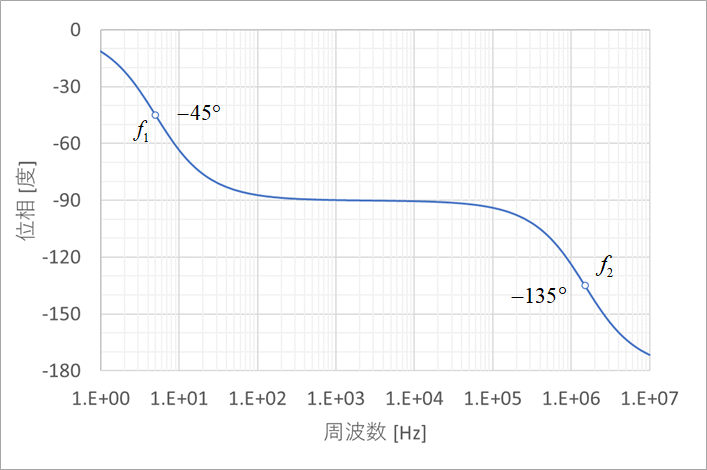

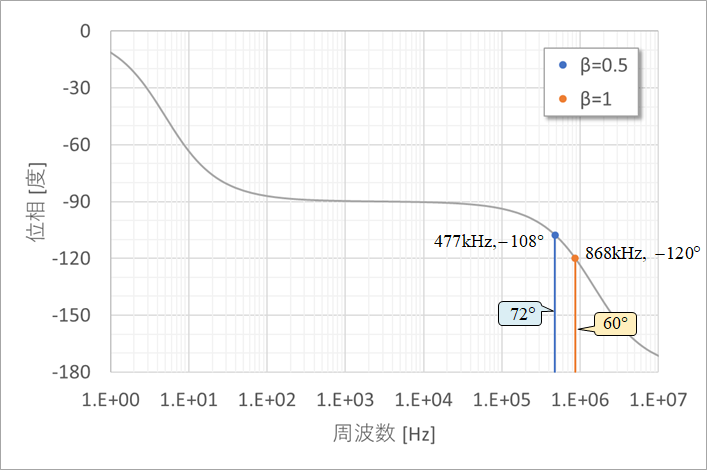

図11は、同じく裸の位相特性です。低い周波数f1で-45°、その後、しばらく-90°を保ち、次のf2でさらに-45°、すなわち、-135°になり、-180°に向かいます。すなわち、オペアンプは、数Hzの低い周波数と、ゼロクロス周波数より上の高い周波数の二つのカットオフ周波数を持つ1次遅れ回路の組み合わせ(縦続接続)であることが分かります。この位相特性は、逆正接、-arctan(f/f1)-arctan(f/f2)で表されます。

帰還ループの特性

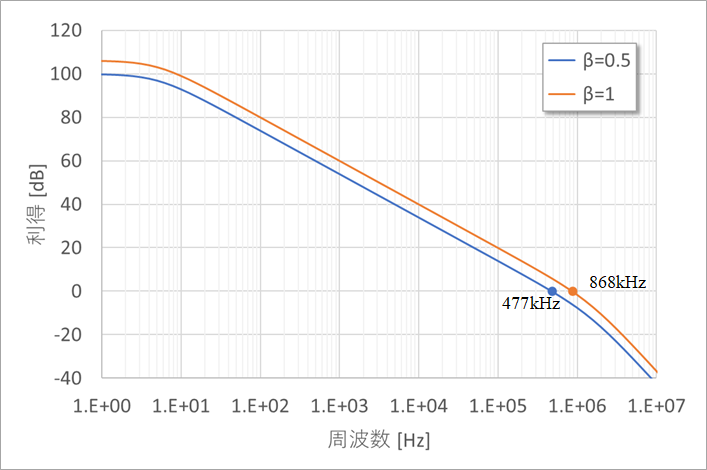

この系の安定性を判定するには、図7に示す、ループの利得(A0β)を用います。このA0βを、帰還ループを一巡するので、一巡伝達関数といいます。入力から出力までの利得はオペアンプの裸の利得A0で、このβ倍が入力に戻ります。この一巡の利得がA0とβの積A0βです。

図12は、A0βの振幅特性で、図13は位相特性です。

β=1(G=1 図9(a)の場合)とβ=0.5(G=2 図9(b)の場合)について示します。

図13の位相特性は、βが周波数特性を持たないので、オペアンプ単体の特性(図11)と同じで、βの値による差はありません。

β=1の場合、図12から868kHzでA0β=0dB、すなわち一巡利得が1になります。

この振幅のゼロクロスの周波数において、位相は、図13から、-120°です。この位相と-180との差を発振に対する余裕という意味で位相余裕(Phase Margin : PM)といいます。この例ではがPM=60°です。-180°とは、位相が反転するので、負帰還しているつもりが、実は正帰還になることを意味します。

β=0.5の場合の位相余裕は、72°とβ=1の場合より大きい余裕があります。この位相余裕の差が、図9(a)、(b)の時間応答の差となります。この場合には、位相は-180°には達しませんが、-180°に達する場合には、位相が-180°のときの利得が0dB以上になると発振に至ります。この利得が0dBに対して、どの程度小さいかをゲイン余裕(Gain Margin : GM)または利得余裕といいます。

この図12と図13との組み合わせをボード(Bode)線図(またはポーデ線図)といい、帰還系の安定判別の代表的な方法です。

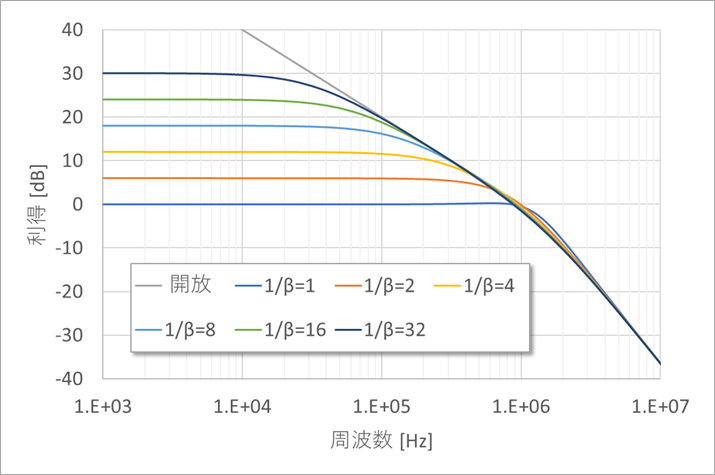

閉ループの周波数特性

図14は、閉ループの振幅特性です。数100kHzまでは平坦な特性で、それ以降は最終的には-12dBの2次のロールオフ特性に漸近します。平坦部分の利得は、1/βとなります。例えば、1/β=8ならば20log(8)=18dBです。同図のロールオフ・ポイントより少し上の周波数では、開ループ特性よりも利得は大きくなっています。これは、この領域では、位相の遅れにより、負帰還より正帰還気味になっているためです。1/βが大きい、すなわち利得が大きくなると、ロールオフポイントが低くなります。

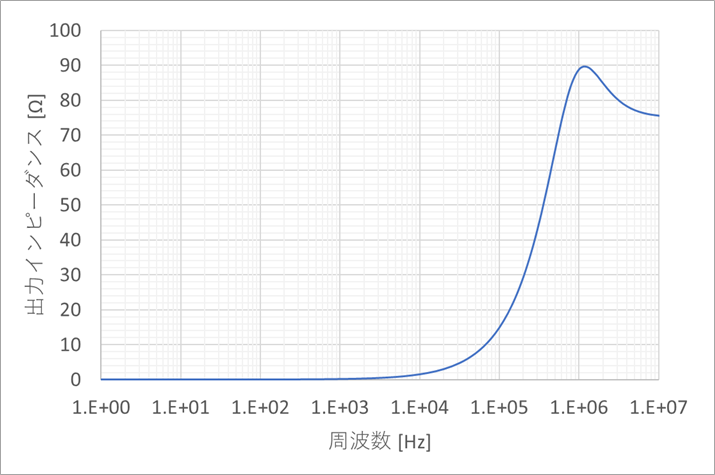

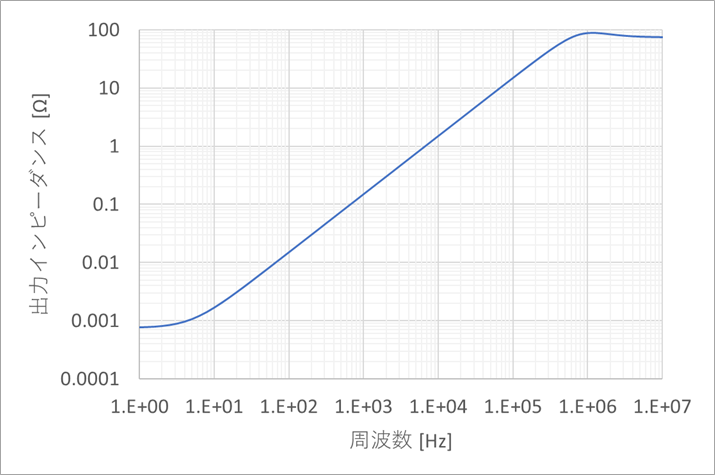

オペアンプの出力インピーダンス

最後に、特徴の(3)の出力インピーダンスについて述べます。通常のオペアンプの裸の出力インピーダンスは、数Ωから数十Ω程度です。これは主に出力トランジスタのサイズに依存します。前に述べたように、負帰還回路は出力インピーダンスが小さくなります。直流の出力インピーダンスをR0とすると、帰還をかけたときの出力インピーダンスは、R0/(1+A0β)となり、閉ループ利得に反比例します。

図15(a)が直線目盛りで表した周波数に対する出力インピーダンスです。10kHz付近までは数Ω以下ですが、1MHz付近からは、裸の出力インピーダンス程度の値になります。

図15(b)は、縦軸を対数目盛りにしたものです。直流ではmΩオーダですが、周波数の増加に対して直線的に増加します。

負荷容量をつけたときの動作

特に電源回路の場合などでは高い周波数における出力インピーダンスを低くしたいので、多くの場合、出力にキャパシタを接続します。まず、出力に、容量を接続すると時間応答はどうなるでしょうか。容量により波形がなまるような気がします。

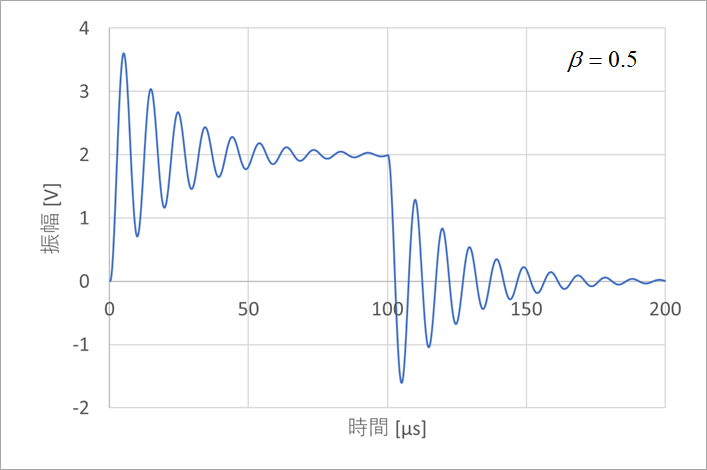

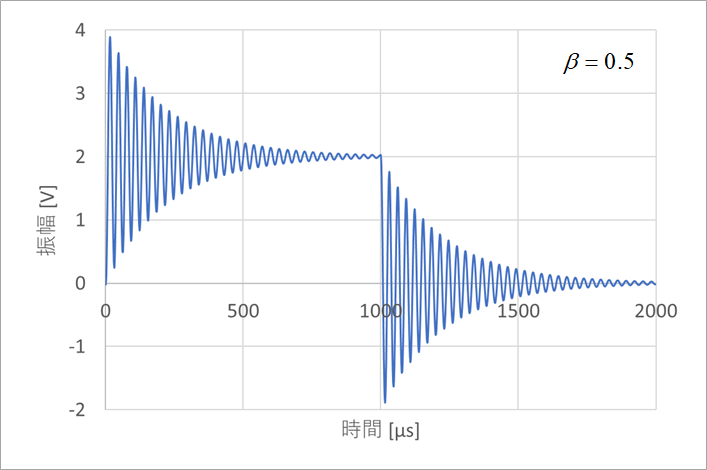

ところが、解析した結果は図16の振動波形となります。図16(a)は負荷容量が0.1μFの場合、同(b)は1μFの場合です。(a)と(b)とで時間軸が異なるのでご注意ください。

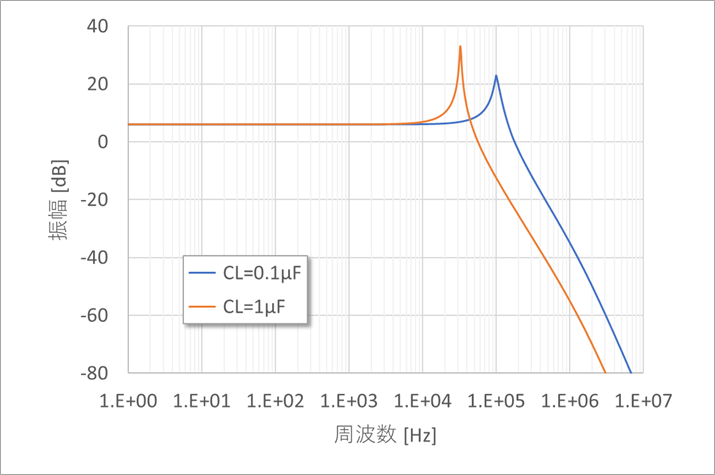

図17は、負荷容量があるときの閉ループの振幅特性です。大きなピークを示しますが、このピークを示す周波数と、図16の振動周波数とが一致します。

なぜ、時間応答は波形が振動し、周波数応答は、振幅にピークが生じるのか、この原因と対策を理解することが本稿の目的です。次回は、これらについて詳しく述べます。

脚注2:

例えば、乗算回路は、初期のデジタル演算では、シフターとアキュミレータを使って複数ステップの演算を必要としました。アナログでは、バイポーラトランジスタの指数特性を用いて、log(x)+log(y)=log(xy)として瞬時に積を求めることができました。この段階では、アナログ演算の方がはるかに高速でした。

脚注3:

微分方程式をデジタル計算機で解く場合には、基本的には差分方程式にして、刻みΔtを設定して解きます。刻みを必要以上に小さく設定すると、誤差が重なって正確な解に至らなかったり、初期の計算機は演算能力が高くなかったために、莫大な計算時間を要することになりました。刻みを粗くすると、精度の問題があるため、刻みの設定には苦労しました。

現在でも、回路解析ソフトのスパイス(SPICE)を用いる場合に、刻みの問題は苦労していると思います。

一方、アナログ・コンピュータは、時間が連続なので、刻みの問題はありません。ただ、電源電圧によるダイナミック・レンジの問題があるので、振幅の正規化を考える必要がありました。

碓井有三のスペシャリストコラムとは?

基礎の基礎といったレベルから入って、いまさら聞けないようなテーマや初心者向けのテーマ、さらには少し高級なレベルまでを含め、できる限り分かりやすく噛み砕いて述べている連載コラムです。

もしかしたら、他にも気になるテーマがあるかも知れませんよ!