電子回路を働かせるための電源は、1 ~ 5 V 程度の直流電源です。

1960年代から1990年代頃まで、ロジック用電源は 5 V の時代がずっと続きました。1990年代の終わり頃から低消費電力化を目的として、低電圧化と複数電源化とが同時に進み、電源ユニットで全ての電源を作って分配する方式から、いわゆるローカル電源化の形態となってきました。ここで活躍するのが、DC-DC コンバータです。

今回は、交流(AC)電源から直流(DC)電源を作り出して、ローカル電源を作る形態について解説します。

商用電源は AC

発電所や変電所で 22 kV から超高圧電圧の 1,000 kV のような非常に高い電圧に変換されて、長距離を送電されます。

用いられる電線は、鋼線を中心にその周囲にアルミを同心円状により合わせたものを用います。表皮効果により、全てをアルミにしても中心部分には電流が流れにくいことと、機械的強度を確保するためにこのような構造をとっています。

送電による損失は、ほとんど抵抗による電圧ドロップによるものです。この損失は抵抗に比例し、送る電流の 2乗に比例します。この損失を低く抑えるために、「超」が付くほどの高い電圧にして送電します。

この超高圧から 66 kV まで変換して市内の電柱を経由して送り、最終的に家庭や事務所に供給される電圧は100 ~ 200 V となります。(脚注1)

電子回路用の DC への変換

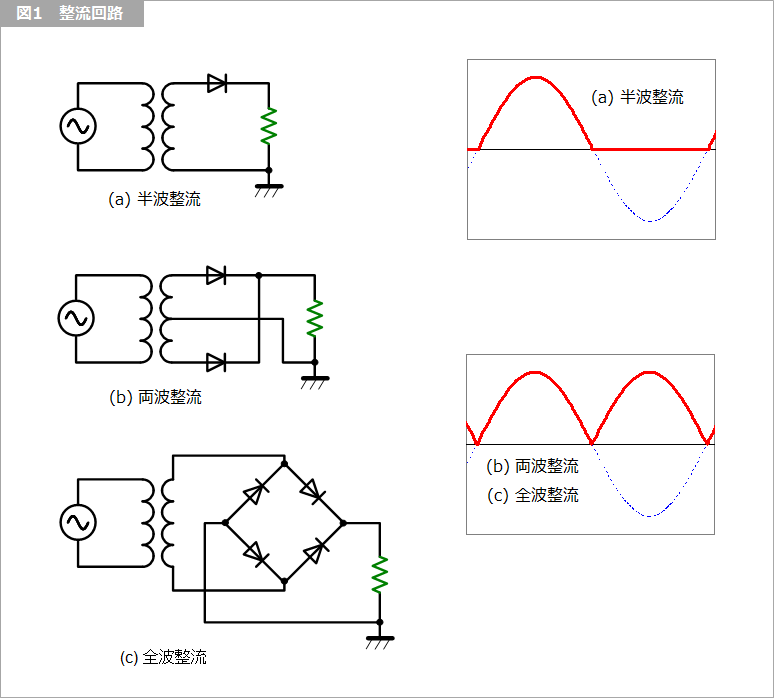

AC 電圧は 図1 の整流回路により、まず脈流に変換されます。図1 に示すように、半波整流と両波または全波整流の 2種類があります。(脚注2)(脚注3)

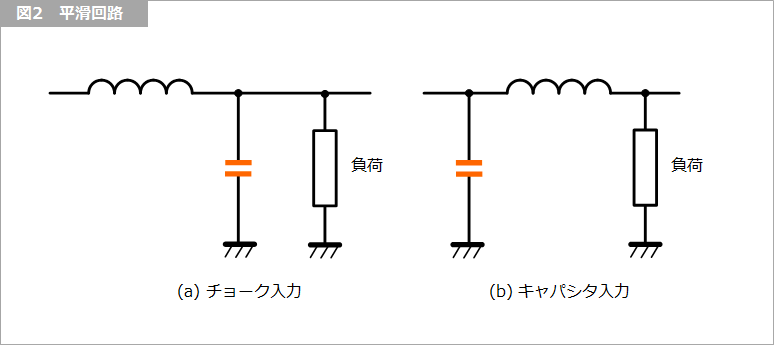

脈流は、図2 の平滑回路によって DC となります。平滑回路は、(a) のインダクタから始まる回路(チョーク入力といいます)と (b) のキャパシタから始まるキャパシタ入力とがあります。

平滑回路

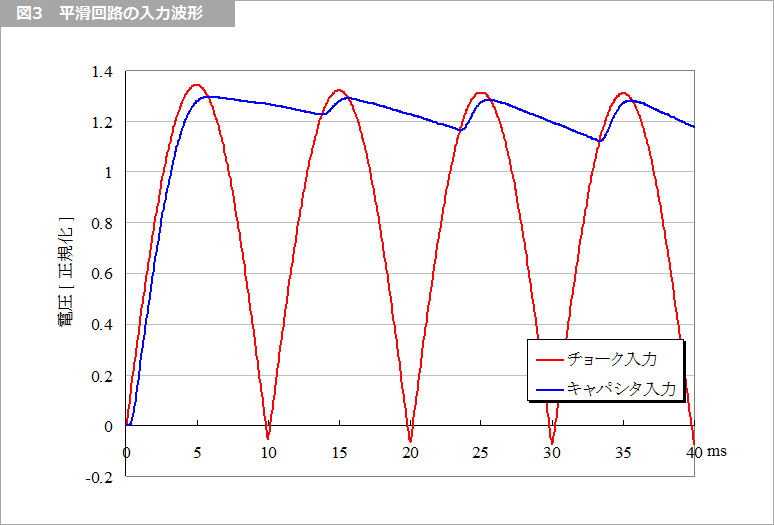

図3 に整流ダイオードと平滑回路との接続部(平滑回路入力部)の波形を示します。波形の変化(サグ:電圧降下部)を見やすくするために、キャパシタの容量値を小さめにしています。

チョーク入力はほぼ整流回路の出力に対応し、キャパシタ入力はピーク値を保持するような波形です。したがって、チョーク入力回路は出力の DC 電圧がほぼ実効値になり、キャパシタ入力回路はほぼ脈流のピーク値になります。(脚注4)

負荷変動に対する出力電圧の変動は、チョーク入力回路の方が優れています。

チョーク入力平滑回路は、両波または全波整流回路と組み合わせて使用します。半波整流回路との組み合わせでは、整流ダイオードが導通(順バイアス)したときのインダクタに流れる電流が、遮断(逆バイアス)したときにも電流を流し続けようとするため、平滑回路として良好に動作しません。

キャパシタ入力の場合、小電力の場合にはインダクタの代わりに抵抗を用いることもありますが、当然、抵抗による電力消費は生じます。

平滑回路は一種のローパス・フィルタ(LPF 低域通過フィルタ)ですが、図2 の平滑回路の後に、さらに LC または RC のフィルタを追加して、より直流に近づけます。

脚注1

国際的には、100 V、120 V、220 V、230 V、240 V などです。日本の 100 V は最も低い電圧で、世界では少数派です。

脚注2

図1 の (b) をセンタータップ方式、(c) をブリッジ方式ということもあります。

脚注3

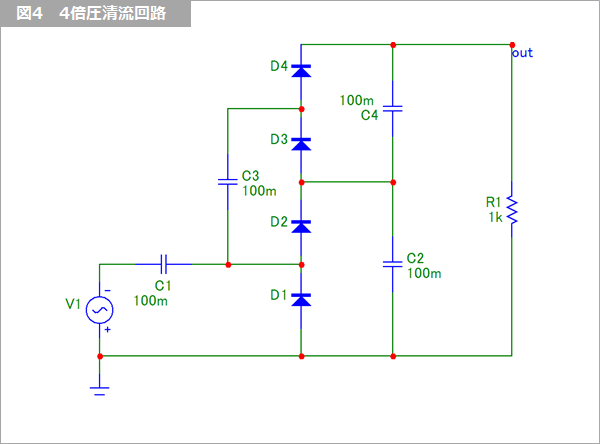

この他に、N倍の電圧を得ることができる倍電圧整流回路や、主に DC-DC コンバータで用いられる同期整流回路などもあります。図4 に 4倍圧整流回路の例を示します。

脚注4

整流素子のダイオードの順方向電圧分、電圧が降下します。

碓井有三のスペシャリストコラムとは?

基礎の基礎といったレベルから入って、いまさら聞けないようなテーマや初心者向けのテーマ、さらには少し高級なレベルまでを含め、できる限り分かりやすく噛み砕いて述べている連載コラムです。

もしかしたら、他にも気になるテーマがあるかも知れませんよ!