DC/DCコンバーターを使用スペック条件内で安定動作を得るために、ループ特性すなわち内部エラーアンプの位相マージンやGain余裕は重要な要素の1つに挙げられます。

本記事では、2チャンネルDC/DCコンバーターLT8650Sを用いて、チャネル1(CH1)を内部補償回路使用しチャネル2(CH2)を外部補償回路で利用する際、相互干渉(位相余裕特性に大きな変化)が生じないかについて検証した結果を紹介します。

電源仕様と使用デバイスの特長

電源仕様

今回の電源回路の要求仕様と使用デバイスは、次の通りです。

・入力電圧(Vin)|12(V)

・出力電圧/電流 |Vout1:5(V)/0.2(A) , Vout2:3.3(V)/0.25(A)

・スイッチング周波数|2(MHz)

・使用デバイス|2チャンネル同期整流型パワー素子内蔵降圧型DC/DCコンバーター(LT8650S)

使用デバイスの特長

使用するデバイスLT8650Sは、デバイス内部に補償回路を内蔵しているため、外部に位相調整用のコンデンサーや抵抗を配置せずに使用することが可能です。

通常補償回路を内蔵しているデバイスは、外付け補償回路用のピンを用意していません。しかし、LT8650Sは補償回路を内蔵しながら、外付けで調整可能なVCピンを用意しているところが非常にユニークです。

このVCピンがあることで、外付けにコンデンサーと抵抗を接続し位相余裕や負荷応答性を改善することが可能です。

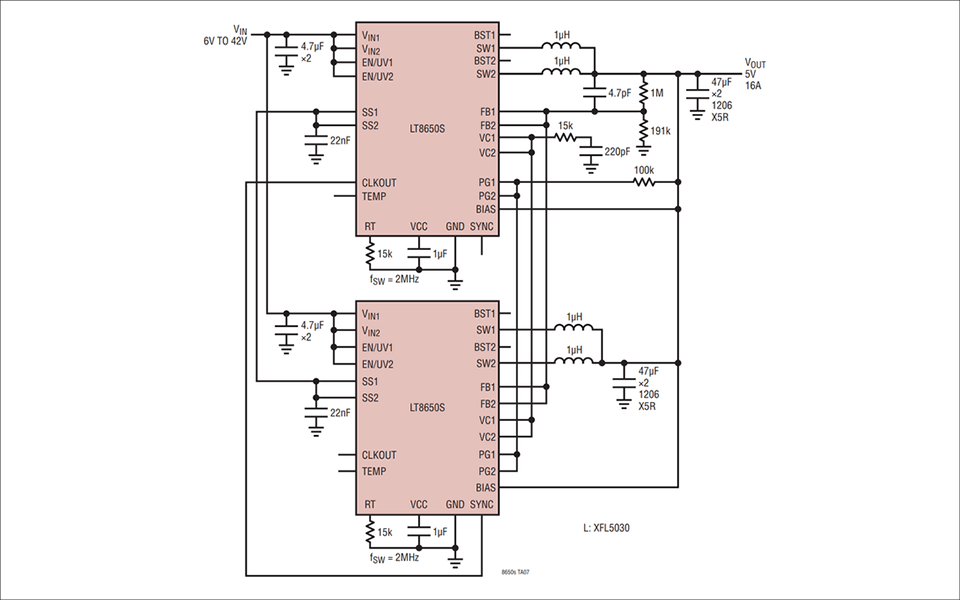

また、VCピンにより出力電流のバランスを取ることが可能なので、2つのLT8650Sを用意して図1の様に並列接続して16A出力に対応することも可能となります。

出力コンデンサーの容量変化に対する検証

2チャンネル共に内部補償回路を使用した場合

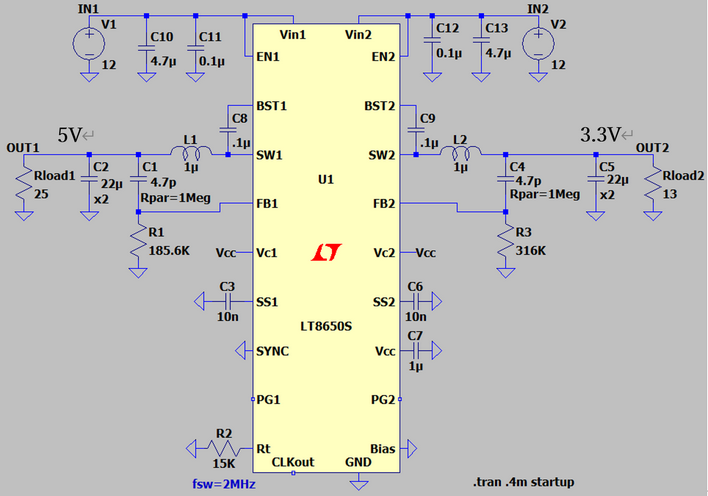

図2が、Vout1=5(V), Vout2=3.3(V)設定で2チャンネル共に内部補償回路を使用した場合の回路図になります。

※ この記事の回路図は全てLTspiceで書いてありますが、位相余裕は全て実機による測定結果になります。

出力コンデンサーは、推奨の47uFx2個から22uFx2個に変更しています。

この時の位相余裕が、どれくらいになるか実測しました。

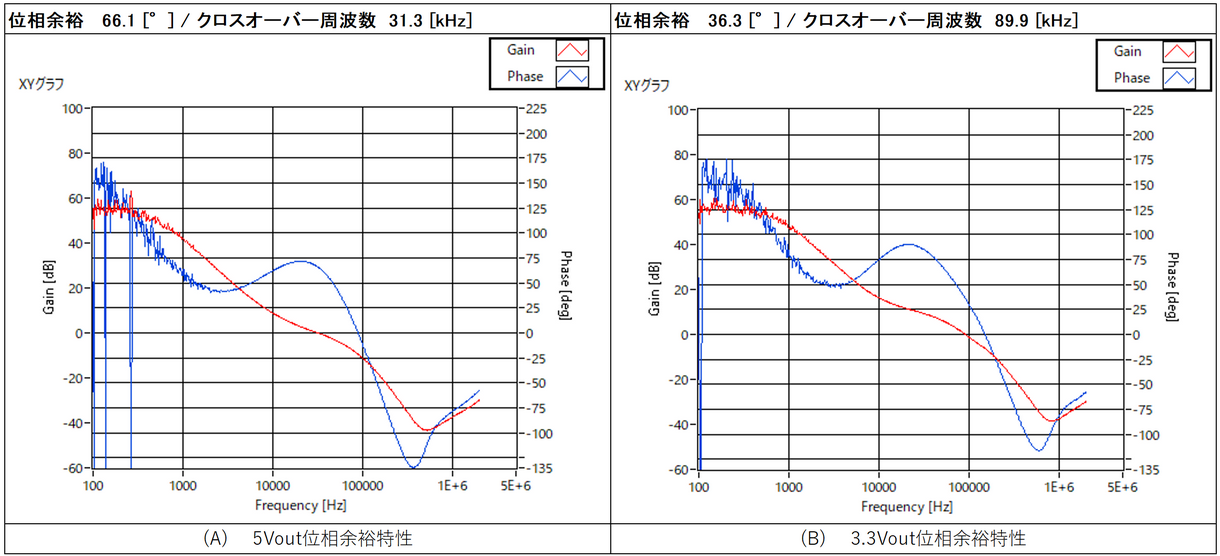

CH1の5Vout測定時は、3.3Voutをオフ、CH2の3.3Vout測定時は、5Voutをオフにして内部干渉が発生する可能性を考慮して測定をおこないました。

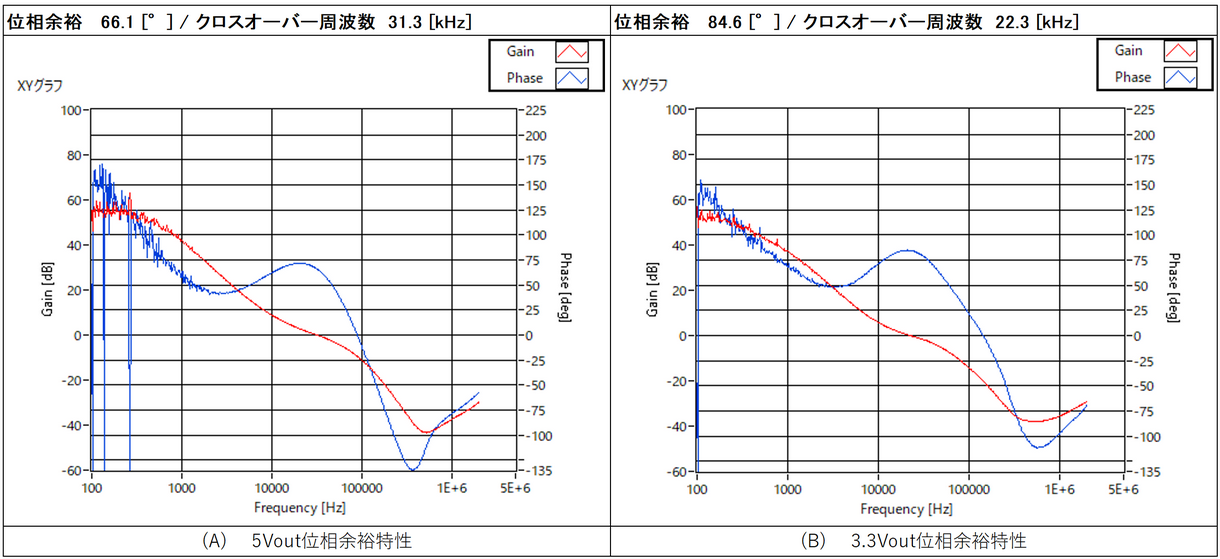

2チャンネル共に内部補償回路を使用した場合の位相余裕度

5Voutは、66.1度と十分な位相マージンが取得できています。3.3Voutは、36.3度と一般的な安定領域と言われる45度を大きく下回っているため、十分な位相マージン確保用に調整が必要です。

主たる手段は、フィードフォワードコンデンサー、インダクター定数や出力コンデンサーの定数変更になりますが、特にインダクターや出力コンデンサーの変更は他の電源特性にも大きく影響を与えるため、外部補償回路に切り替えて調整可能な範囲で位相マージンの確保を試みてみます。

3.3Voutの外部補償回路の検討

外部補償回路の変更による位相余裕の確認

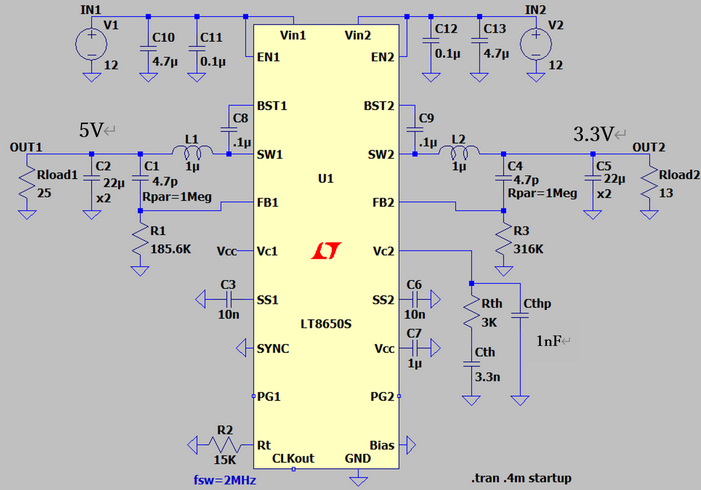

図4が、Vout1=5(V), Vout2=3.3(V)設定でVout2を外部補償回路に変更した場合の回路図になります。

VC2ピンに外部補償回路として、Rth=3KΩ, Cth=3.3nF, Cthp=1nF を接続しました。

この時の位相余裕が、どれくらいになるか実測しました。

CH1の5Vout測定時は、3.3Voutをオフ、CH2の3.3Vout測定時は、5Voutをオフにして内部干渉が発生する可能性を考慮して測定をおこないました。

5Voutは、前回の回路と同様のため変化はありません。

3.3Voutは外部のRC補償回路で調整をおこない、位相マージンは84.6度と十分な値を確保しました。

クロスオーバー周波数が22.3KHzと低めで、高速負荷応答要求の際は更に調整が必要になります。

ただ、今回の主目的外のため調整はおこないませんでした。

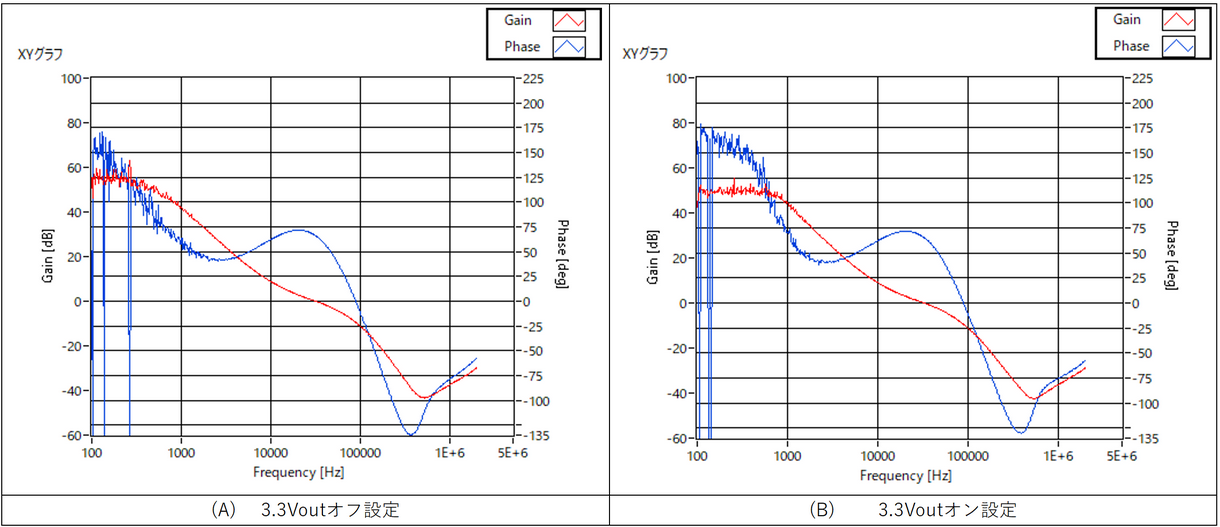

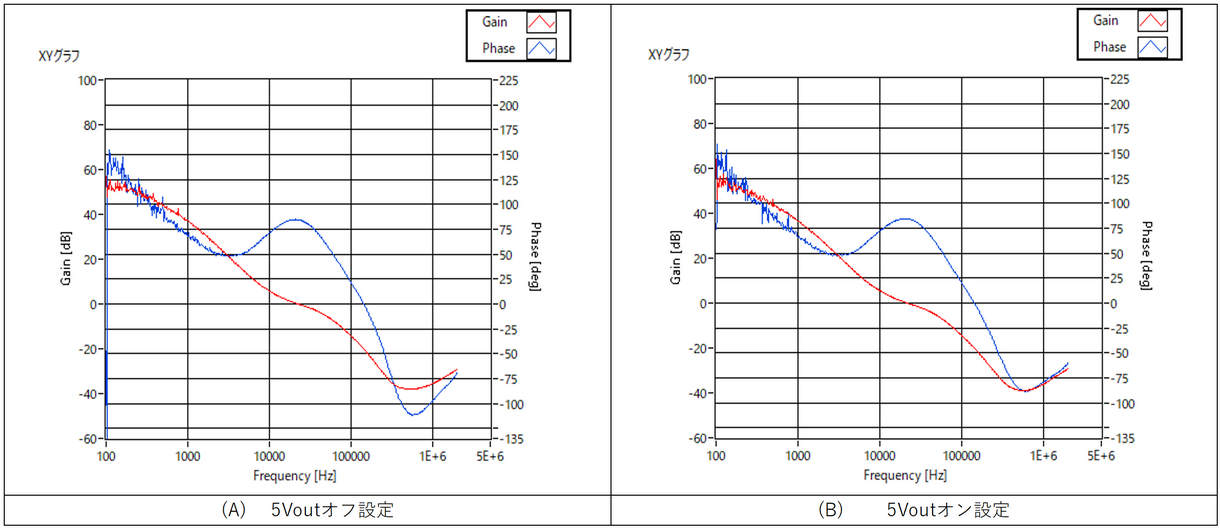

両チャネルオンのまま位相余裕特性を確認

図4の回路をそのまま利用し、今回は両チャネルともオン状態で位相余裕の測定を実施しました。測定結果は以下の通りとなりました。図6が、5Voutの位相余裕特性、図7が、3.3Voutの位相余裕特性になり、隣接チャネルのオン・オフにより位相余裕特性に大きな変化は発生していません。

このことから、LT8650Sは各チャネル毎に内部/外部補償を利用した際、位相余裕特性への影響は極めて小さく、基本的には内部/外部補償の混在も利用可能と考えられます。

補足

今回の記述内容はLT8650Sについてのものとなり、2チャンネルDC/DCコンバーターのデバイス全てに当てはまるとは限らない旨を追記させて頂きます。

LT8650SはCH1・CH2それぞれにブロックがあり、エラーアンプやその周辺のアーキテクチャーも個々に設けられているため、同一ブロックでの共有化されていない旨も併せて記載させて頂きます。詳細については、LT8650Sのデータシートを参照してください。

おすすめセミナー/ワークショップはこちら

おすすめ記事/資料はこちら

LTspice 記事一覧:LTspiceを使ってみようシリーズ

電源ICに関する FAQ : FAQ リスト

技術記事一覧 : 技術記事

メーカー紹介ページ : アナログデバイセズ社

商品の購入はこちら

メーカーサイト/その他関連リンクはこちら

お問い合わせ

本製品に関して、ご質問などありましたら以下よりお問い合わせください。

アナログ・デバイセズ メーカー情報Topへ

アナログ・デバイセズ メーカー情報Topに戻りたい方は以下をクリックしてください。