インダクター、コンデンサーは電子回路を作るうえでなくてはならない部品です。その動作の基本的な役割を解説します。

今回の内容は、Part4 ”コンデンサーとは”になります。

他の記事もご覧になりたい方はまとめページがありますので、そちらをご覧ください。

概要

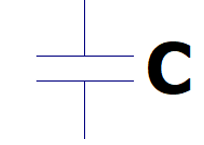

抵抗、インダクターとともに代表的な受動部品の一つで回路記号は「C」で表し、単位は「F」(ファラド)です。

技術者によってはキャパシターまたはCといった呼び方をしますが、基本的には同意語と考えて問題ありません。

回路記号はこのように示されます。

主な用途はこちらのようになります。

・電荷を蓄える/放電する

・ノイズを除去する

・電圧を安定化させる

構造と充電動作

コンデンサーの基本構造と充電動作について説明します。

図1はコンデンサーの基本構造で、誘電体を二つの電極で挟んだ形になります。

図1 コンデンサーの構造

図2はコンデンサーの充電動作です。

電極に電圧をかけると電気が流れ込み、+とーの電荷を蓄えます。時間の経過と共に電荷が増え、電極間の電圧が印加電圧と同一になると流れ込まなくなります。

電荷を蓄えると電圧を外しても状態を維持します。抵抗などの負荷を接続すると電荷が無くなるまで放電します。

図2 コンデンサーの充電動作

図3は5Vの電圧源と100μFのコンデンサー間に5Ωの抵抗を入れた時の充電波形です。

コンデンサーの電圧の上昇に伴って電流が減っていき印加電圧5Vまで上昇していることが確認できます。

図3 コンデンサーの充電波形

蓄積された電荷は記号はQ、単位はC(クーロン)表され、Q=CVで計算することができるので、充電された状態の電荷はこのようになります。

Q=100μ[F]×5[V]

=500μ[C]

1C(クーロン)とは1Aの一定の電流によって、1秒間に運ばれる電気量ですので500μ[C]で1A流した場合500μsで放電することになります。

コンデンサーの容量

コンデンサーの容量の算出方法について説明します。

図4はコンデンサー容量の算出式です。

使用する電極の面積、誘電体の誘電率及び電極間の距離によって容量が決まります。

図4 コンデンサーの容量算出式

実際使用する際には容量だけではなく、定格電圧やサイズなど考慮する点があるため、アルミ電解コンデンサーやセラミックコンデンサーなどの種類の中から用途に適したコンデンサーの選定が必要になります。

コンデンサーの種類や特徴は次回以降解説します。

シミュレーションツールのご案内

Macnica-Mouser で購入希望の方はこちら

ウルトエレクトロニクス社製品は、半導体・電子部品の通販サイトであるMacnica-Mouser(マクニカ-マウザー)で購入可能です。

急ぎ製品の購入を希望される方は Macnica-Mouser でご検討ください。

お問い合わせ

本記事に関してご質問などありましたら、以下より問い合わせください。

ウルトエレクトロニクス メーカー情報 Top へ

ウルトエレクトロニクスメーカー情報 Top ページへ戻りたい方は、以下をクリックください。