ストリップ線路 = 中間層

前回に続いて、ストリップ線路について考察します。

図の番号は、前回からの通し番号です。

ストリップ線路に関しては、多くの近似式が提案されています。

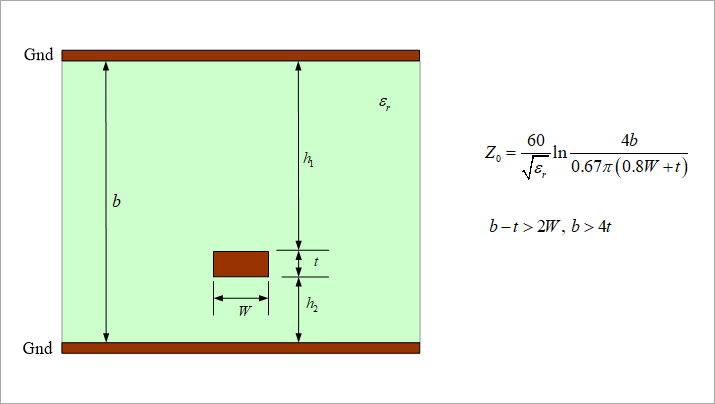

よく用いられるのが、図9に示す式です。

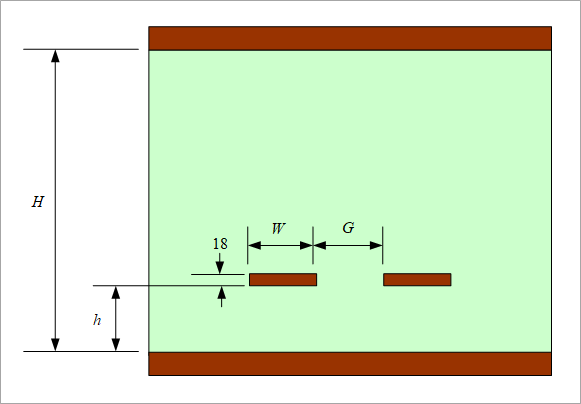

パラメータとしては、比誘電率εrの他に、グラウンド間の距離bとパターン幅Wおよびパターン厚tだけです。

パターンとグラウンドとの距離、h1およびh2については触れられていません。

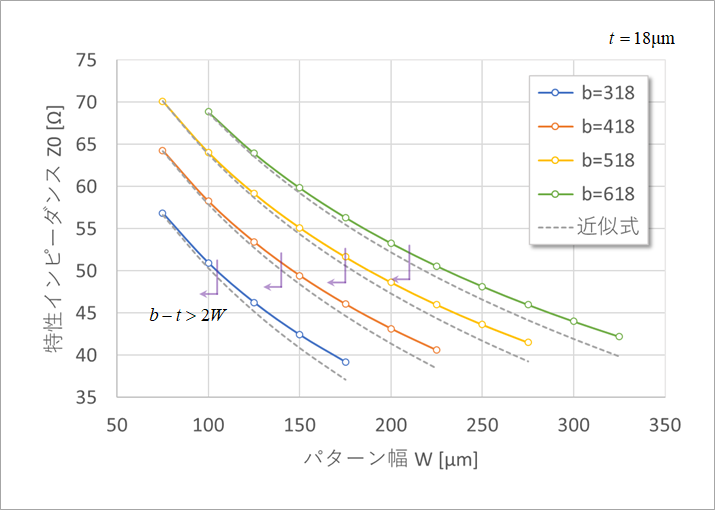

図10は、グラウンド間の距離bを変化させて、パターンが両グラウンドの中央にある場合、すなわち、h1=h2=(b-18)/2としたときの近似式の値をプロットしたものです。

条件の一つの、b-t>2Wの範囲で小さな誤差に収まっています。

もう一つの条件、b>4tは、t=18umなので十分に満たしています。

ただ、実際には、パターンが、両グラウンドの中央にあるということはないので、実用的にはあまり意味がないと考えます。

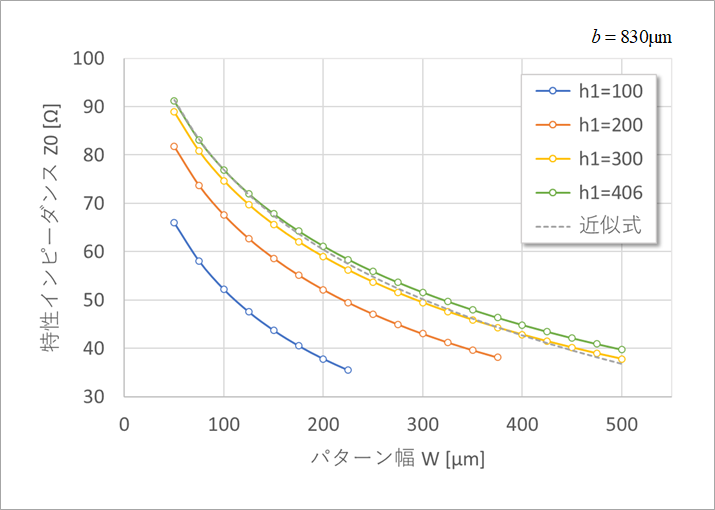

実際の例として、例えば、6層板で、表面層のhが300umのとき、板厚を1.6mmとすると、中間層のbは、b=1,600-2(85+h)なので、b=830umとなります。

図11は、この条件で、図9のh1を変えたときの近似式と解析値とを比較したものです。

h1=300umやh1=406(中央に配置)した場合は、かなりよい近似となっています。

ストリップ線路でも、h1が大きい場合を想定した近似式になっており、昨今のh1=100umや200umでは解析値から離れてしまいます。

近似式をあきらめる

マイクロストリップ線路やストリップ線路の近似式は、1960年代に発表されたものが多いようです。当時は、解析手法とそれを実現するための計算機の処理能力も貧弱だったため、近似式は大きな意味を持っていました。その後、基板の製造プロセスが微細化し、当時の近似式の条件とかけ離れてきました。

解析手法も、エンジンとしての計算機の処理能力も格段に向上した現在、近似式ではなく、きちんと解析すべきと考えます。

そのツールは、先に述べたような状況です。

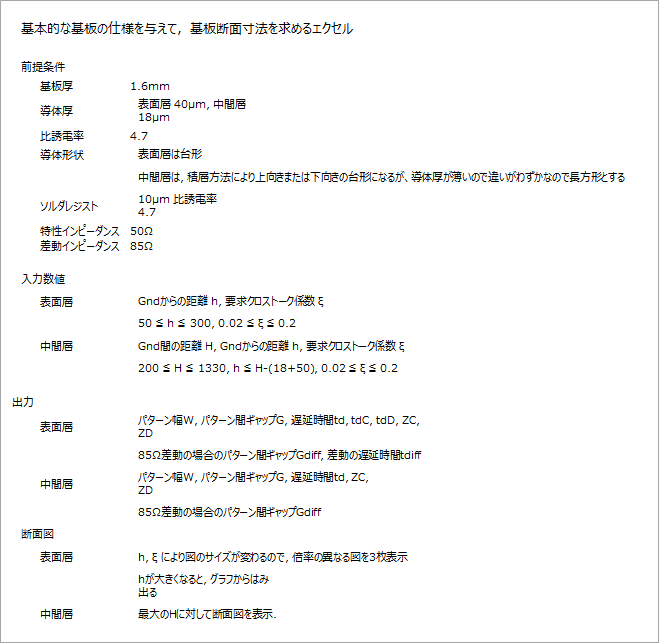

そこで、筆者の所有しているツールを用いて、要求仕様から断面寸法を求めるエクセルシートを作成しました。

その条件は、

特性インピーダンスは 50Ω

差動インピーダンスは 85Ω

です。

実用的にはこれで十分と考えます。

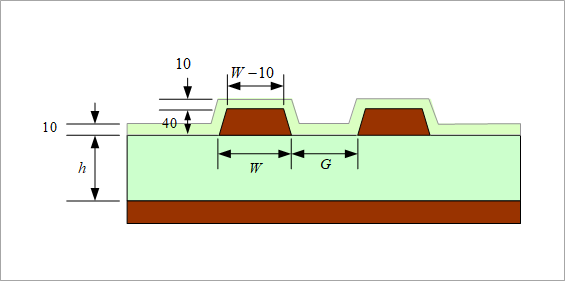

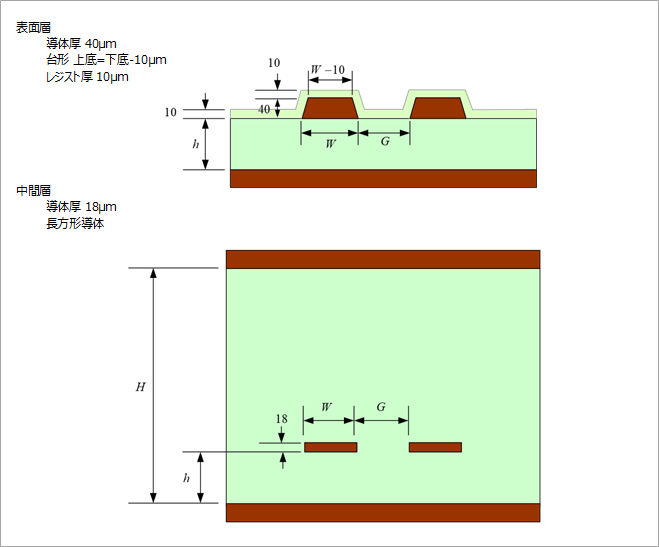

図12に解析対象とするマイクロストリップ線路の断面を示します。

導体厚は 40μm、上が狭い台形

ソルダレジスト厚 10μm(図8の(b)の形状)

図13に同じくストリップ線路の断面を示します。

導体厚は 18μm、長方形

中間層は、 積層方法により上向きまたは下向きの台形になりますが、導体厚が薄いのでその差がわずかなので長方形とします。

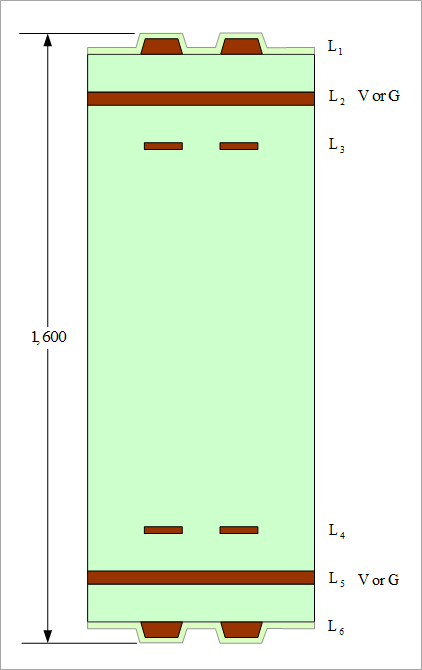

図14は、6層板の全体図です。

全体の板厚を、標準の1,600μm(1.6mm)とし、表面層の厚みを差し引いて、図13のHを決めます。

図15は、基板の断面寸法を決めるエクセルシートの解説です。

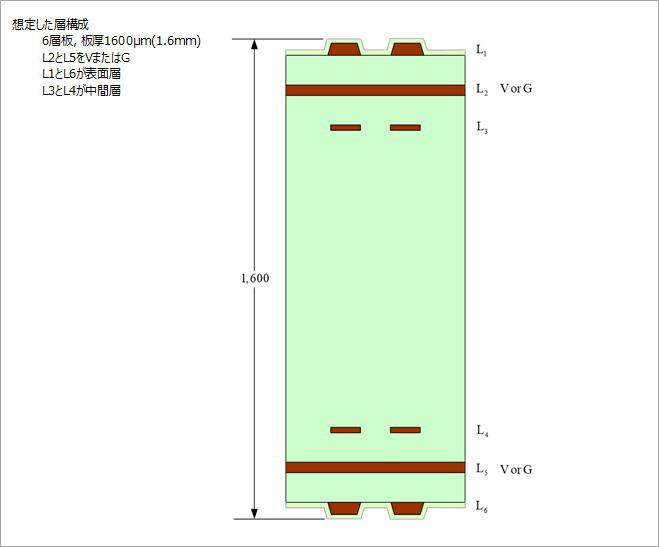

図16は、そのエクセルシートの想定した層構成です。

図17は、表面層と中間層の想定した断面です。

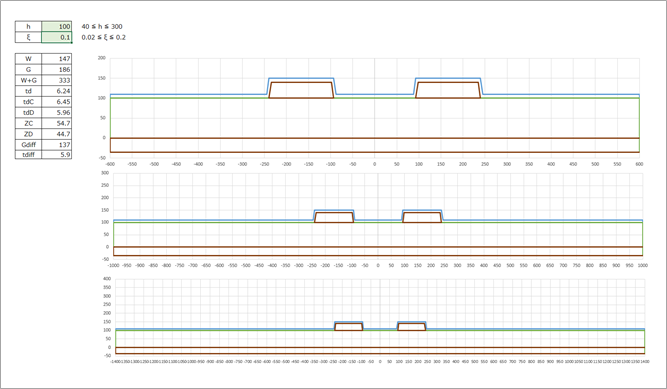

図18は、表面層の解析例です。寸法によっては、画面をはみ出るので、三つの縮尺で表示しています。

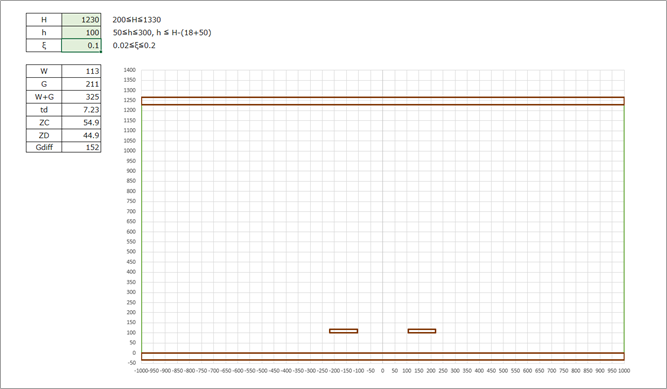

図19は、中間層の解析例です。

このツールは、まだβ版なので、一般には公開していません。

このツールを使いたい方は、前回のコラムの筆者からのメッセージをご覧ください。

碓井有三のスペシャリストコラムとは?

基礎の基礎といったレベルから入って、いまさら聞けないようなテーマや初心者向けのテーマ、さらには少し高級なレベルまでを含め、できる限り分かりやすく噛み砕いて述べている連載コラムです。

もしかしたら、他にも気になるテーマがあるかも知れませんよ!