表面層は合計の層数にあまり関係なく断面寸法を決めることができましたが、中間層(または内層)は他の層との位置関係により、やや自由には決められない場合があります。さらに、信号パターンに対するグラウンド(リターン)面が、基本的には 2つ存在します。また、自分自身の層や隣接の層の一部を電源やグラウンドとして用いることもあるので、パターンを厚くする必要があったり、隣接層が信号の場合と電源・グラウンドの場合とで特性インピーダンスが異なる場合もあるので注意が必要です。なお、電源とグラウンドは、いずれもグラウンドとして働くので、特に区別する場合以外は、単にグラウンドと記載します。

銅箔の厚さ

表面層は、『基板の差動伝送のパターン設計』で述べたようにパターン厚が 40 um 程度と厚いですが、中間層はめっきを施さないため、銅箔そのものの厚さです。通常は、信号パターンの場合には、18 um を用います。銅箔の厚さは、『基板の製造プロセス』で述べたように、重さで表します。18 um 銅箔の場合は、1/2 オンス銅箔と呼びます。層内に、電源やグラウンドが混在する場合には、35 um(1 オンス)銅箔を用いることが多いようです。

グラウンドとの距離と特性インピーダンス

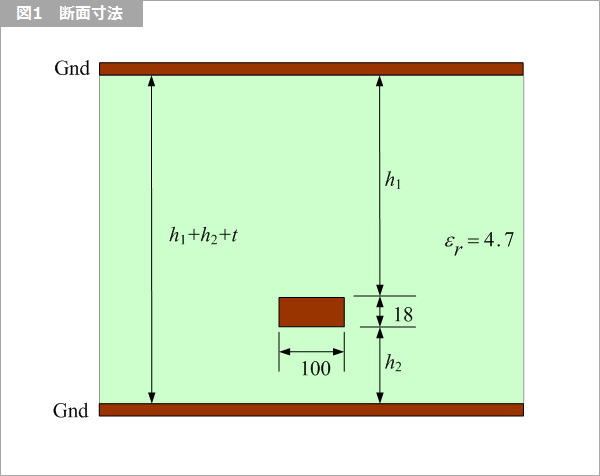

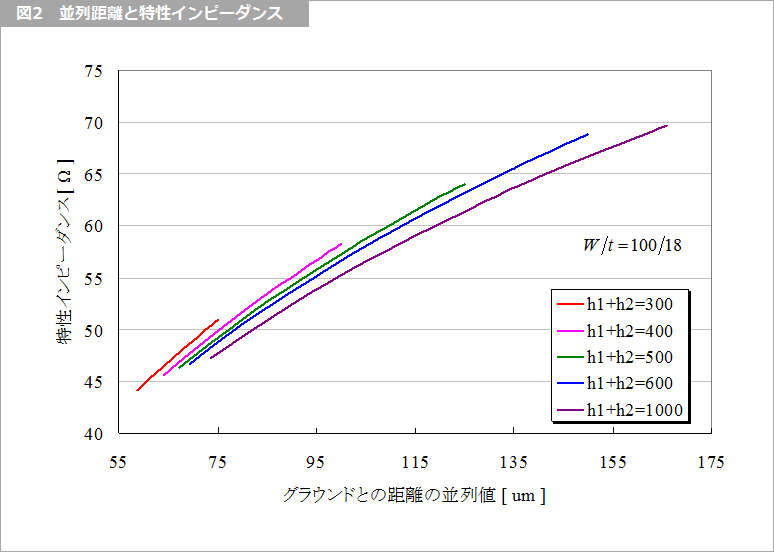

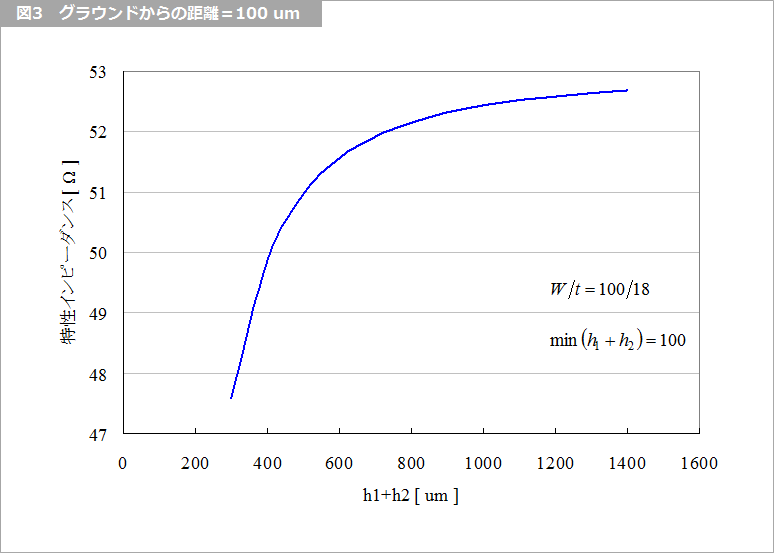

簡単には、特性インピーダンスは、2つのグラウンド面との距離の並列値によって決まります。図2 は、図1 に示す断面の場合のそれぞれのグラウンドとの距離の並列値と特性インピーダンスとの関係を示します。並列距離 h とは、h = 1/(1/h1+1/h2)で、抵抗の並列接続の値と同じ形の式です。図2 によると、並列距離と特性インピーダンスとはほぼ直線の関係にあります。パターン幅が 100 um の場合、特性インピーダンスを 50 Ω にするためには、並列距離が 72 ~ 82 um 程度となります。このときのグラウンドに近い方の距離は、90 ~ 107 um なので、これを 100 um にしたときの特性インピーダンスを、h1+h2 に対して求めると 図3 のようになり、ほぼ 50 Ω になります。

層間クロストーク

通中間層の信号は一般的に、グラウンド間に 2層設けます。2層にする理由は 1層だけだとグラウンドが過剰になり、3層以上にするとグラウンドから離れた層のインピーダンス制御が難しくなることと、層間のクロストークが大きくなるためです。2層の場合でもグラウンド間の距離が狭くなると 2層の層間距離も狭くなり、層間のクロストーク係数が大きくなります。

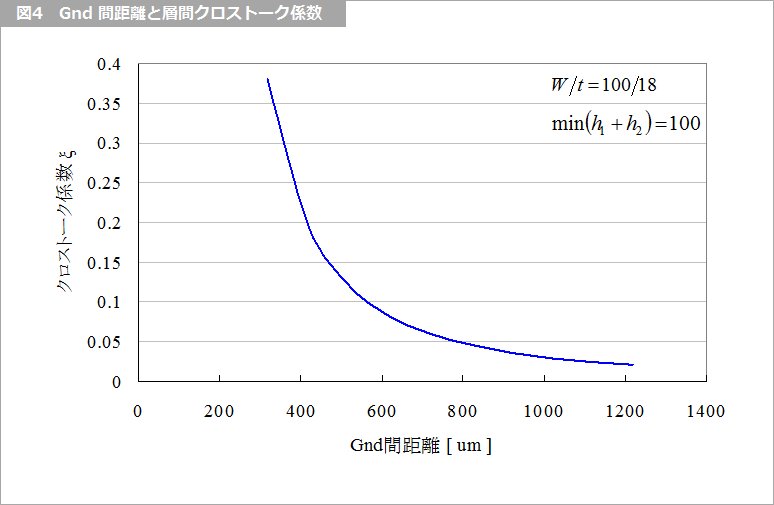

図4 は、グラウンド間の距離に対する層間のクロストーク係数を示したものです。配線密度がそれほど高くなかった頃は、層が隣接する場合には配線が互いに直角になるように配線方向を決めていましたが、最近では、それぞれの層で自由に配線方向を決めているので、配線方法により層間のクロストークを避けることはできなくなりました。したがって、層間の最小距離を定めて、なるべく小さく抑える必要があります。層間のクロストーク係数をどの程度に抑えるかは、ノイズバジェットの問題なので、一概には言えませんが、ξ = 0.1 だと大きく、少なくとも 0.05 以下に抑えるべきではないかと考えます。図4 から読み取ると、Gnd 間距離は 818 um は必要となります。

(ξ:ギリシャ文字小文字のクサイ)

層構成

4層板は『基板の製造プロセス』で述べたような積層なので、上記寸法は容易に達成できます。

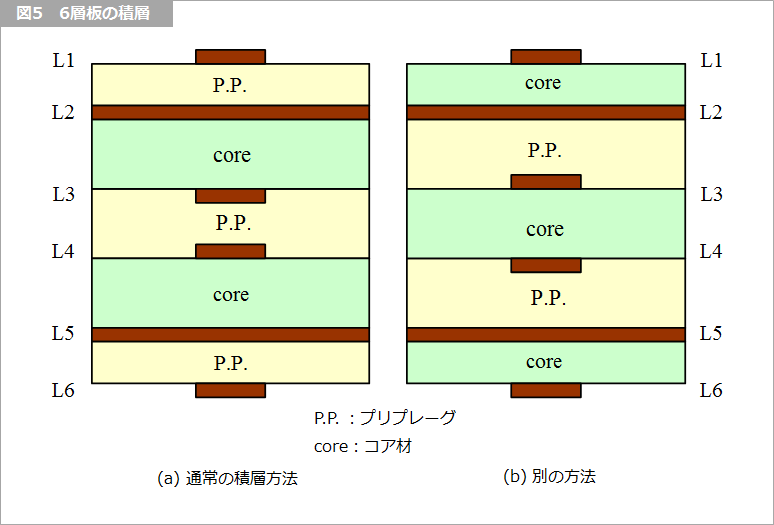

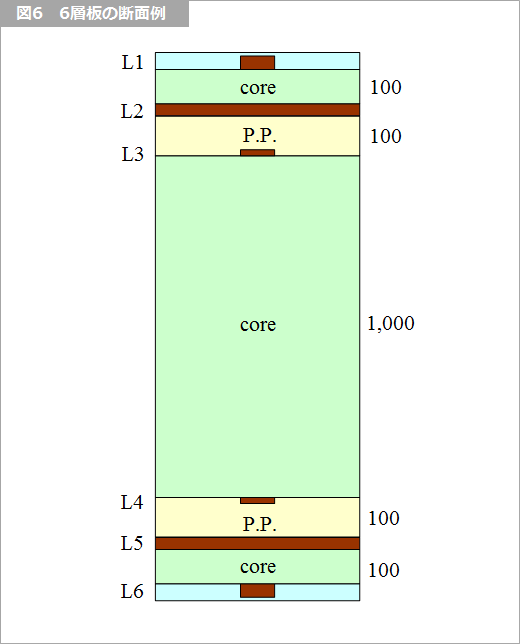

図5(a) に通常の 6層板の積層方法を示します。この構成では、L3 と L4 間の距離をプリプレーグで 1ミリ前後確保することは難しいのではないかと考えます。また、L2 と L3 あるいは L4 と L5 がコア材の表裏なので、それぞれの銅箔厚を変えるには表裏の銅箔厚を変えたコア材を用いる必要があります。

図5(b) は、構成を変えたものです。L3 と L4 はコア材なので、1ミリ前後の距離を確保するのは容易です。L1 と L2 あるいは L5 と L6 がコア材の表裏なので表裏の銅箔厚を変えたコア材を用いる必要があります。

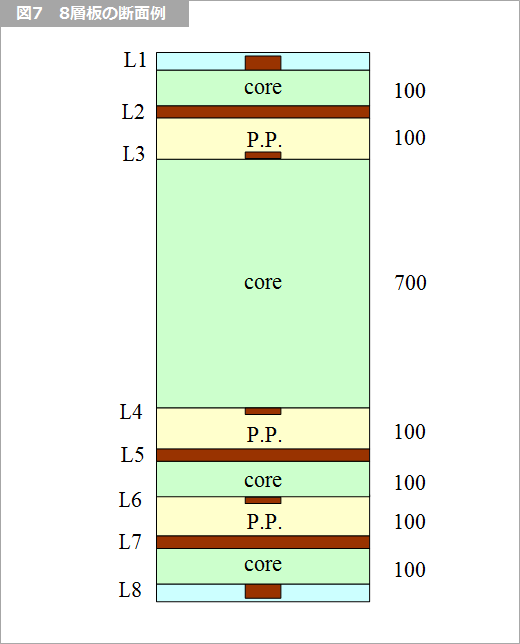

図7 は同様の考え方の 8層板です。

なお、ここで述べた構成は、あくまで電気的特性を主として考えたものです。基板の反りや、価格、納期の問題を基板メーカさんと十分に話し合ってください。

おすすめ記事/資料はこちら

======================================

碓井有三のスペシャリストコラムとは?

基礎の基礎といったレベルから入って、いまさら聞けないようなテーマや初心者向けのテーマ、さらには少し高級なレベルまでを含め、できる限り分かりやすく噛み砕いて述べている連載コラムです。

もしかしたら、他にも気になるテーマがあるかも知れませんよ!

こちら から他のテーマのコラムも覗いてみてください。