IBIS とは

IBIS は、I/O Buffer Information Specification の略で、デバイスの入力と出力の特性を簡単に表現したものです。「簡単に表現」するものなので、デバイスメーカに対しても要求しやすく、メーカ側からも提出しやすいものです。もちろん、SPICE モデルに比べれば限界はありますが、通常の反射解析程度なら十分に役に立つと考えます。

IBIS のドキュメントについては、以下を参照ください。

http://www.eigroup.org/ibis/specs.htm

端子の特性

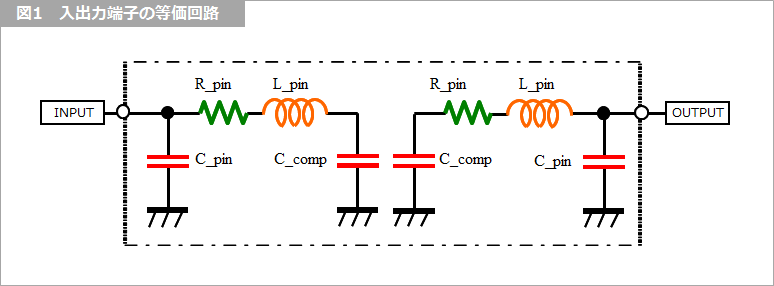

IC の端子に存在するインダクタンスやキャパシタンスも、IBIS には記載されます。

図1 の等価回路に示すパッケージのキャパシタやボンディングワイヤなどの接続部分のインダクタと抵抗、デバイスの端子のキャパシタを表現しており、デバイス全体で包括的に表現する場合と個々の端子について詳細に記載されている場合とがあります。

静特性

電圧に対する電流の値を表にして表します。

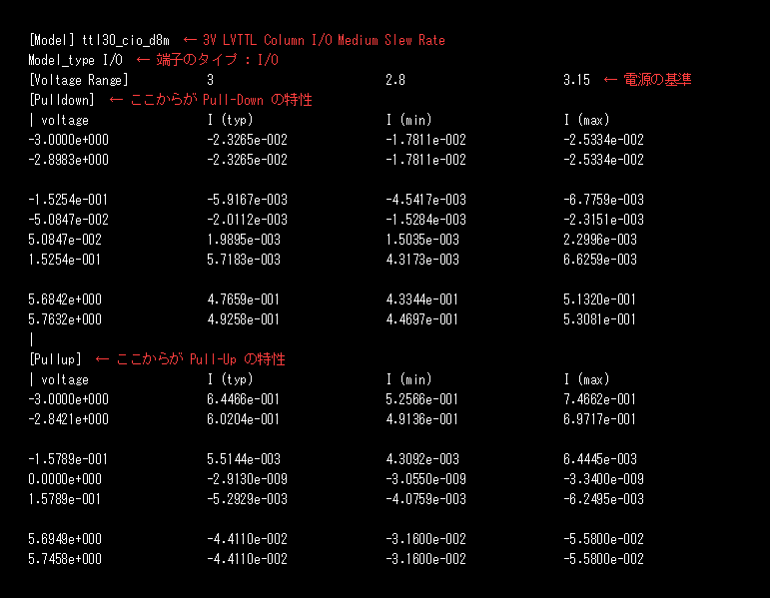

IBIS の仕様では I-V 特性という表現をしています。最初の列は電圧、次の 3つの列が電流の標準(typ)、最小(min)、最大(max)の順に記載します。標準は必ず記載する必要があります。また、各列の間は空白(space)で区切ります。タブも許容されてはいますが、できるだけ使わないように推奨されています。

表の中にタブが使われている場合は、テキストエディタなどで空白に変換したほうがいいでしょう。この表は、最低 2行、最大 100行と規定されています。

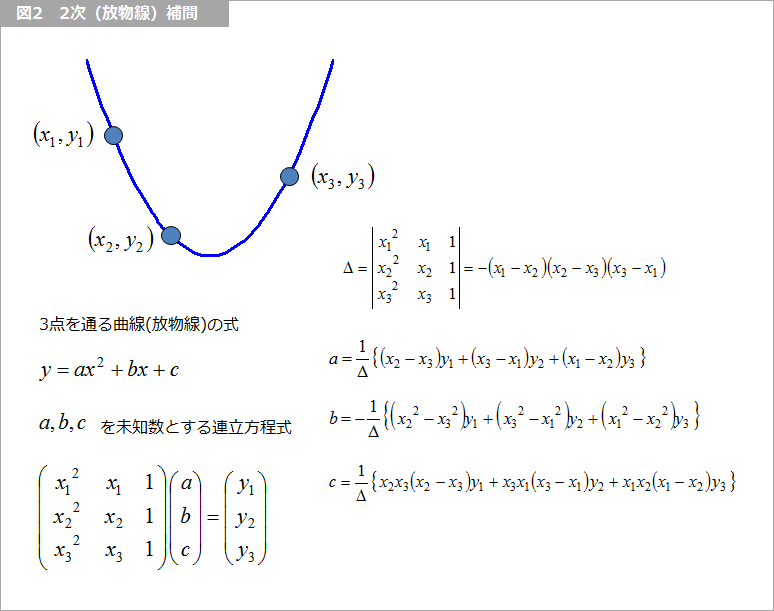

電圧と電流とは、相互に単調増加(または減少)、すなわち、Monotonicity の関係があります。また、仕様書では、データポイントはカーブが急な場合には十分に多くのデータを用いることと述べられていますが、データが不足する場合には、例えば 2次曲線で補間すればいいでしょう。

図2 に 3点を通る放物線の式を求める方法を示します。

出力特性

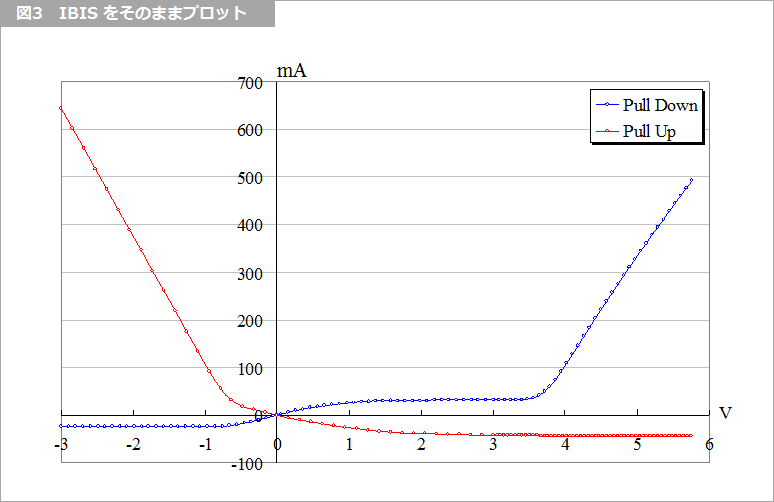

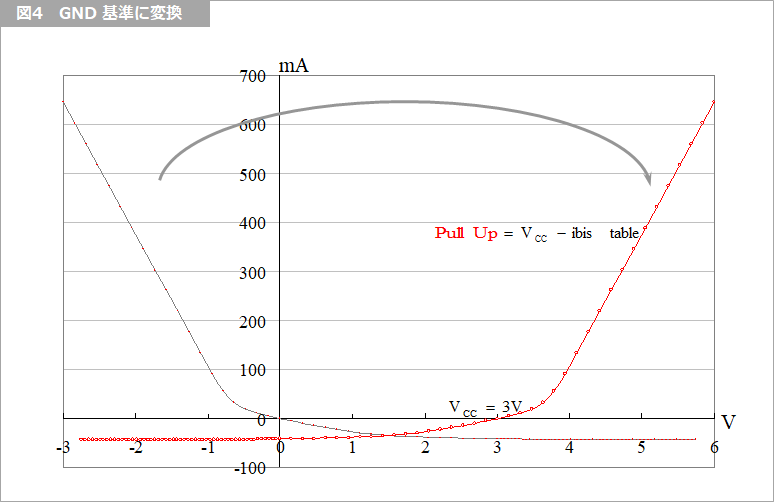

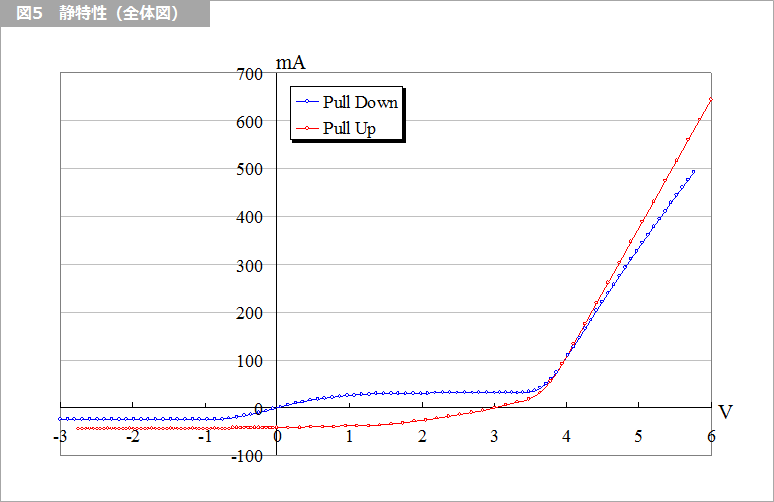

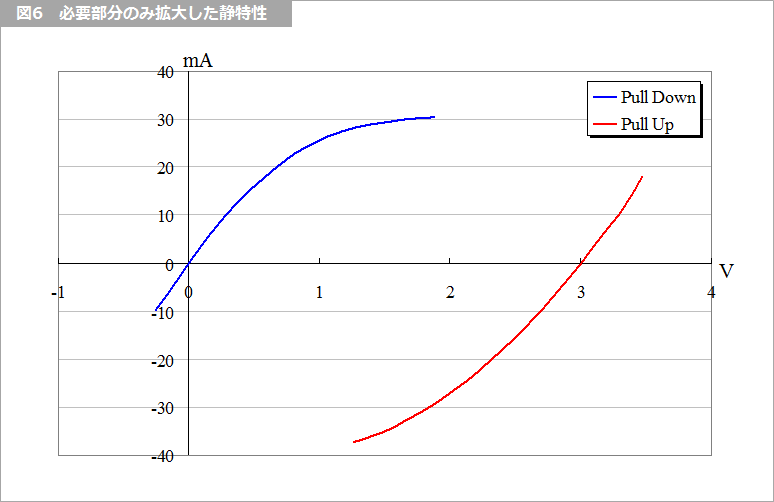

ほとんどの CMOS デバイスは入力が開放なので、通常は出力特性のデータのみを用いますが、終端抵抗を含むレシーバの場合には、入力特性も用います。電流はデバイスに流れ込む方向をプラスと定義しますが、電圧はロー側とハイ側とで定義が異なります。ロー側特性(Pull-Down)は、電圧をグラウンドに対して表しますが、ハイ側特性(Pull-Up)は、電圧を電源電圧に対して定義します。

表1 は、Cyclone IV の IBIS ファイルの抜粋です。ttl30 は 3V の LVTTL を表します。 通常、IBIS ファイルの最初のほうに、端子の属性が記載されています。cio はコラム I/O で、d8 は 8mA ドライバ、最後の m は後述しますが、スルーレートが medium であることを表します。その下に、Pulldown と Pullup のデータが記載されます。

表1 IBIS ファイルの例

図3 は、この Pulldown と Pullup のデータをそのまま電圧を横軸に、電流を縦軸に選んでプロットしたものです。このままでは、Pullup が正しく表せていないので、図4 のように座標変換します。

このようにして求めた静特性をどのように活用するか、それは『IBIS モデルを用いた反射の解析~その2』で詳しく述べます。

碓井有三のスペシャリストコラムとは?

基礎の基礎といったレベルから入って、いまさら聞けないようなテーマや初心者向けのテーマ、さらには少し高級なレベルまでを含め、できる限り分かりやすく噛み砕いて述べている連載コラムです。

もしかしたら、他にも気になるテーマがあるかも知れませんよ!