計装アンプの設計では、入力同相電圧(VCM)に対して達成可能な出力電圧(VOUT)範囲の特性やREF端子の処理方法について注意して設計することがありますが、ルールを見落として特性出しに苦労することもあります。そのような見落としや設計マージンに苦労しないよう開発された計装アンプがアナログ・デバイセズ社のAD8237になります。

計装アンプAD8237の特徴とは?

AD8237は、マイクロパワー、ゼロ・ドリフト、レールtoレール入力/出力の計装アンプです。2個の抵抗器により、ゲインを1~1000倍に設定できます。

一般的な計装アンプと異なる特徴は、次の2点です。

1つ目は、特別なアーキテクチャーを持つリファレンス(REF)端子をもつことです。

2つ目は、間接的な電流フィードバック・アーキテクチャーを採用することにより、ゲインが大きい設定では理想的なダイヤモンド・プロットを実現できます。

この2つの特徴により、計装アンプAD8237を使用した回路設計は簡単になります。

特別なアーキテクチャーを持つREF端子

REF端子はどの計装アンプも装備しているもので、この端子を基準に出力電圧が決定される便利な端子です。

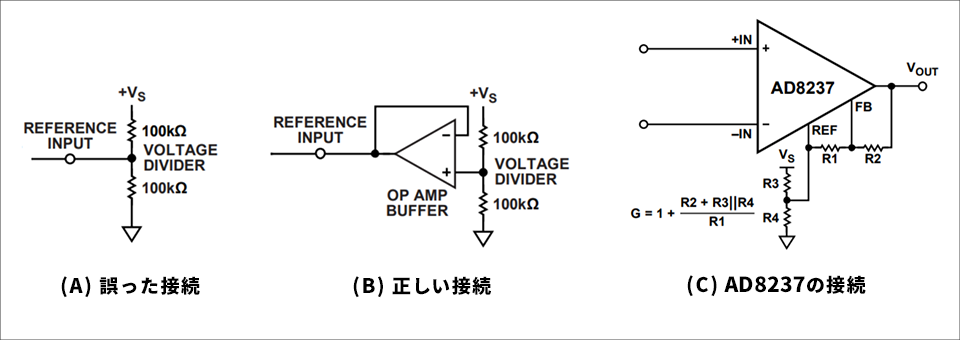

一般的な計装アンプでは、REF端子は低インピーダンスで駆動する必要があるため、通常は抵抗分圧後にオペアンプなどでバッファーして低インピーダンスにします [ 図1-(B) ]。

図1-(A)のように抵抗分割で駆動する方法を取ると、この分圧抵抗により減算器回路のバランスが崩れ、結果、計装アンプの同相ノイズ除去比が低下し、ゲインの精度が劣下するので注意が必要です。

AD8237のREF端子は、特別なアーキテクチャーをもっています。そのため、抵抗分割でREF端子の電位を決定しても性能を損ねません。

ゲインの高い構成であれば半固定抵抗を直結して調整することも可能です。これにより、計装アンプ回路からREF端子に必要なバッファー用のオペアンプを削減できます。

また、AD8237のオフセット電圧は極小ですが、さらにここでオフセット調整も可能です。

ダイヤモンド・プロット

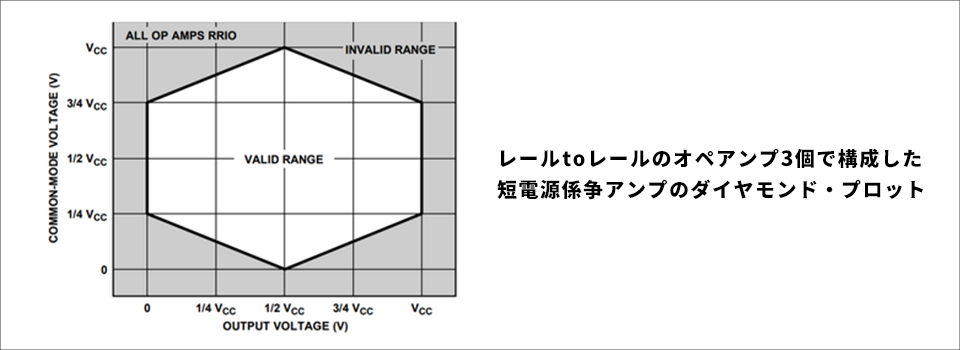

与えられた入力同相電圧(VCM)に対して達成可能な出力電圧(VOUT)を示しているのが図2になります。この形が六角形なので、アナログ・デバイセズ社では、この図をダイヤモンド・プロットと呼んでいます。

計装アンプは、入力同相電圧と無関係なように見えますが、入力同相電圧が電源電圧に近づくと入力電圧と出力電圧自体は範囲内にあっても、内部のアンプを飽和させてしまいます。

単純なオペアンプ回路の場合、ヘッドルームを制限するのは、この入力同相電圧範囲と出力電圧のみで決定します。しかし、計装アンプは、2~3個のオペアンプを組み合わせて使用しているので、それぞれの入力範囲、出力範囲、および内部ノードなどのヘッドルーム制限の組み合わせを考慮する必要があります。

これらを考慮した範囲が、ダイヤモンドプロットで表され、図2の有効範囲(VALID RANGE)と書かれている白いエリア内で使用する必要があります。特に低電源電圧や単電源のアプリケーションでは、ダイヤモンド・プロットがずっと小さくなり動作範囲が制限されることから問題はもっと難しくなります。

AD8237のダイヤモンド・プロット

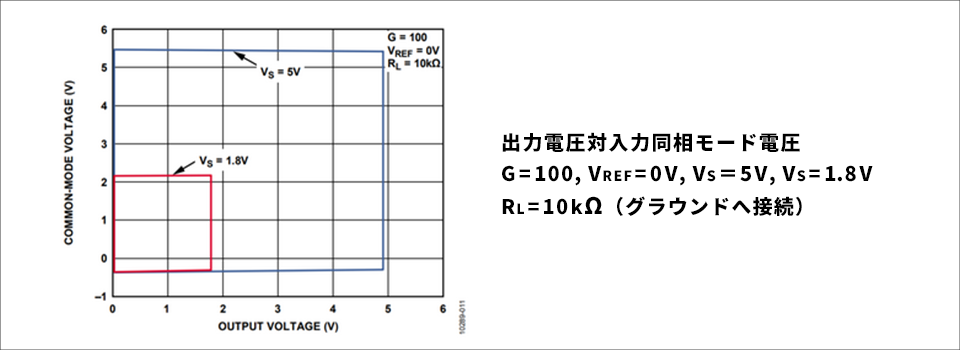

AD8237 は、ほとんどの構成で理想的なダイヤモンド・プロットに合わせられる数少ない計装アンプの 1 つです。

図3のグラフ条件のようにゲインが大きな設定(G=100)の場合、AD8237のダイヤモンド・プロットは単純な四角形になります。

このようなダイヤモンド・プロット特性をもつAD8237は、電源電圧に等しいか、若干越えるコモンモード電圧があっても微小な信号をフルに増幅することができます。

まとめ

計装アンプを使用した回路設計では、AD8237を使用することでREF端子にバッファー用のオペアンプを使用することなく構成できるため回路規模を小さくすることが可能になります。

また、間接的な電流フィードバック・アーキテクチャーの採用により、ゲインが大きい設定では理想的なダイヤモンド・プロットの実現により、入力同相電圧(VCM)に対する出力電圧(VOUT)範囲を広く使って設計できるメリットがあります。

おすすめセミナー/ワークショップはこちら

おすすめ記事/資料はこちら

お問い合わせ

掲載の記事に関する技術的なご相談・お問い合わせ、アナログ・デバイセズ社製品全般について、ご質問等がある場合はこちらからお問い合わせください。

アナログ・デバイセズ メーカー情報 Top へ

アナログ・デバイセズ メーカー情報 Top ページへ戻りたい方は、以下をクリックください。