概要

ワイドバンドギャップ半導体を用いた高周波スイッチは、電力変換の効率化に貢献します。その一例である炭化ケイ素のスイッチは、SiC MOSFETとして、またはカスコード構成のSiCカスコード JFETとして実装することができます。

本記事では、SiCカスコード JFETの起源と最新世代への進化をたどり、その性能を他の技術と比較しています。4回にわたって、物理特性の違い、理想的なスイッチに対してのアプローチおよび特長、信頼性、実アプリケーションにおけるユニークな使い方、について説明いたします。

完璧に近い電気スイッチはもちろん昔から存在していましたが、ここではメカニカルスイッチの話をしているわけではありません。

現代の電力変換は、理想的には、

・オンの時には抵抗がなく

・オフの時には無限の抵抗と耐電圧を持つ

・簡単な駆動

・任意の速さで、瞬間的な電力散逸がない

これらの条件を持ち合わせた絵、ON/OFF状態を切り替えることができる半導体スイッチに依存しています。

エネルギーとコストに厳しい現代社会において、これらの機能は、電源、インバーター、バッテリーチャージャー、モータードライブなどにおいて、高い電力変換効率を実現します。その結果、機器の小型化、軽量化、故障率の低減、取得コストやライフタイムコストの削減などのメリットが得られます。時には、単純な効率のしきい値を超えて、全アプリケーション領域が開かれることもあります。例えば、モータードライブの損失が大きく、その結果、大きく重くなり、さらに重量と航続距離のペナルティーを伴うバッテリーの電力が必要になるようでは、電気自動車の実現は難しいでしょう。75年前のShockley、Bardeen、Brattainの時代から、技術者たちは半導体スイッチを改良し、理想に近づけてきました。

理想のスイッチを目指して

最初の電力変換アプリケーションには、確かに機械的なスイッチが使われていました。機械的な「バイブレーター」は、当初絶縁型のDC-DC変換やDC電圧昇圧のために、モーター・ジェネレーター・セットに代わる唯一の手段でした。しかし、トランジスターが発明されてから約10年後、最初の「スイッチモード」電源(SMPS)が登場し、それ以降、設計者は利用可能な半導体技術を利用しなければならなくなりました。電界効果トランジスター(FET)の原理は、1930年にJulius Edgar Lilienfeldによって提案され、特許を取得しましたが、実際には製造できず、初期のSMPS回路を支配していたのは、当初ゲルマニウムを使用したバイポーラートランジスターでした。

当初のバイポーラートランジスターは、定格電圧に制限があり、オフステートのリーク量が多く、スイッチング速度が遅くて損失が大きく、複雑なベース駆動が必要でした。現在でも、パワー用のバイポーラートランジスターはゲインが低く、数十Aのベース電流が必要になることもあります。ベースに蓄積された電荷は、ターンオフ時間と効率を制限する大きな問題でした。そこで、ベース駆動を正確に調整し、伝導損失と動的損失の低減を交換する「ベーカー・クランプ」などの技術を用いて電荷を制限する技術が用いられました。

シリコン製の「メタルオキサイドゲートFET」または「MOSFET」は、70年代から80年代にかけて、垂直方向の伝導経路と平面的なゲート構造を採用し、90年代には「トレンチ」配置を採用して、高出力化を実現しました。しかし、高出力での使用は、達成可能な電圧定格とオン抵抗によって制限されていました。70年代後半に登場したIGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)は、MOSFETのようなゲート駆動とバイポーラーのような導電路を組み合わせたもので、駆動が容易で飽和電圧が固定されているため、MOSFETのように電流の2乗ではなく、名目上は電流に比例して電力損失が増加するという利点があります。

しかし、IGBTにも問題がありました。ラッチオン現象が発生し、壊滅的な結果を招くことがありました。また、スイッチオフ時の「テール電流」によって動的損失が相対的に大きくなり、動作周波数が制限されていました。現在のIGBTでは、ラッチアップの問題は解決され、テール電流は最小限に抑えられています。また、電流と電圧の定格は飛躍的に向上しており、超高出力の電力変換によく使われています。しかし、ダイナミックロスのために、スイッチング周波数は最大でも数十kHzに制限されています。

高いスイッチング周波数は、磁気回路の小型化や、高性能な制御ループを備えた電力変換製品の小型・軽量化の鍵となるため、MOSFETのオン抵抗や定格電圧の向上に伴い、周波数が数百kHzに達する「スーパージャンクション」タイプの採用が進んでいます。しかし、シリコンの耐圧が制限要因となり、一定の動作電圧を得るためにはバルク材の厚みを最小にしなければならず、結果的にオン抵抗(RDS)が大きくなってしまいます。これを低減するには、多くのセルを並列化する必要がありますが、そうするとダイの総面積(A)が大きくなります。

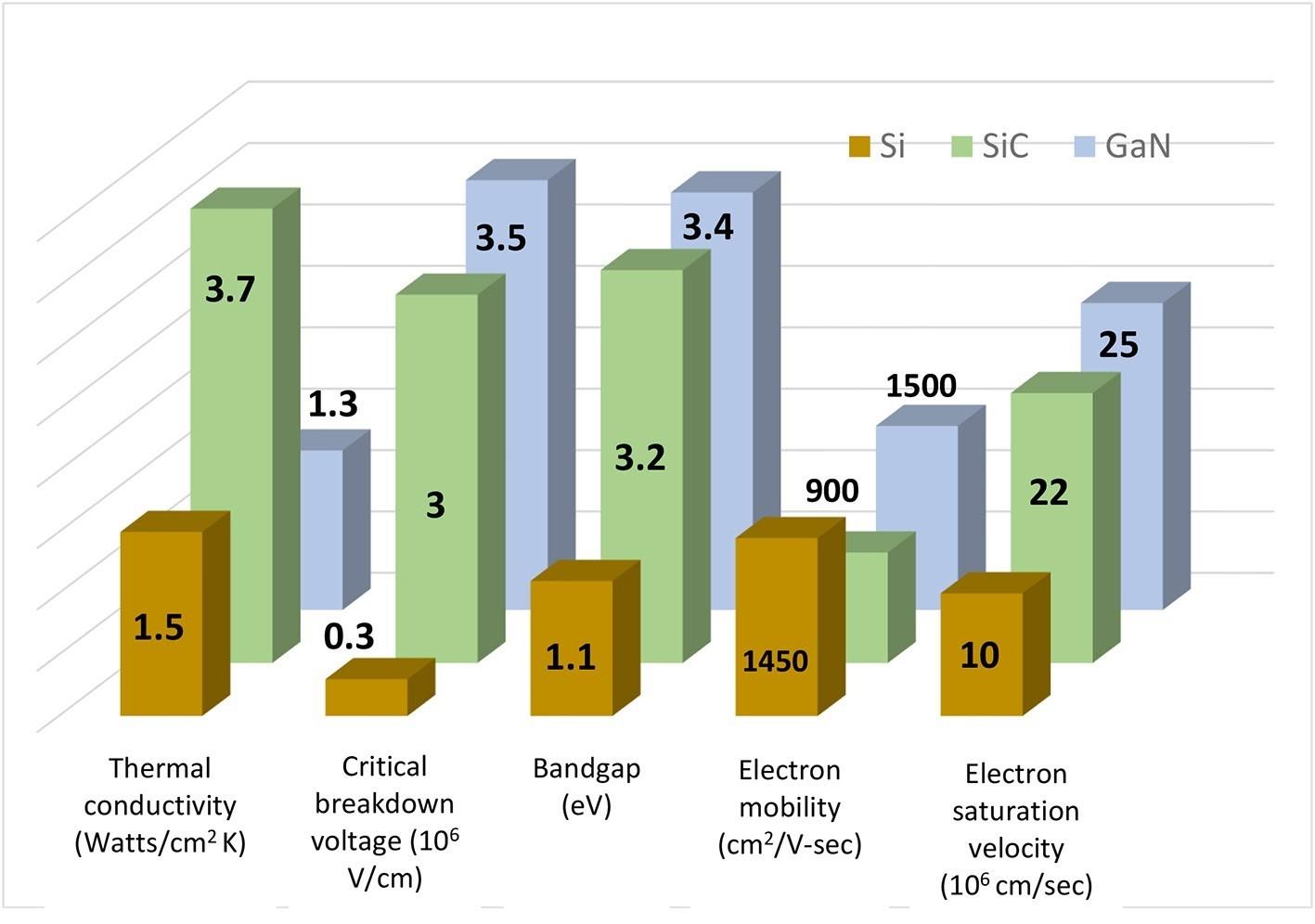

この影響は、単位面積当たりのオン抵抗(RDSA)という「メリットの数字」で定量化されます。このため、ワイドバンドギャップ材料である炭化ケイ素(SiC)や窒化ガリウム(GaN)への関心が高まっています。これらの材料は、固有のブレークダウン電圧が高いだけでなく、電子移動度や飽和速度、高温耐性、SiCの場合は熱伝導率の向上など、その他の有利な特性を備えています。図1は、シリコン、SiC、GaNの各材料のヘッドライン特性を比較したものである。

初期のSiCデバイス開発の様子

SiCデバイスの開発は、GaNよりも10年早く開始され、より高い電圧と電力定格への幅広い適用が期待されていました。SiCスイッチの自然な出発点は、既存のSi MOSFETの設計や製造技術との互換性を考慮して、エンハンスメントモードのノーマリー・オフのMOSFETの開発を検討することでした。どんな新技術にも共通することですが、予期していた問題もあれば、そうでない問題もあり、製品化が遅れる原因となりました。

SiCはシリコンに比べて格子欠陥が多く、ゲート酸化膜とSiCチャネルの界面での電子移動度が低いため、相対的にオン抵抗が高くなってしまうという特性があります。コストパフォーマンスを高めるためには、SiCウェハーのサイズを最大化する必要がありますが、業界標準である6インチのウェハーでは、低欠陥率とウエハの平坦性を維持することが困難です。

また、SiCのMOSFETはゲートのしきい値が不安定で、ヒステリシスが大きいため、最適な効率と信頼性を実現するためのゲート駆動の設計が困難です。最新のSiC MOSFETは性能が向上しており、理論的には0〜15Vのユニポーラー駆動が可能ですが、実際には信頼性の高い動作を実現するために-5Vの負のゲート電圧を使用することが多いです。また、15Vではオン抵抗が最も低くならないため、効率を上げるために18Vを使用することが多いですが、その代償として短絡耐量が低下し、一般的な絶対最大電圧である19Vや20Vに対するマージンが減少します。他にも、短絡や過電圧時のゲート酸化膜の劣化や、デバイスがブロック状態の時にドレイン・ゲート間の電界強度が高くなることによるゲート酸化膜の過剰電界ストレスなどの課題がありました。

2010年頃、SiCのMOSFETに予想外の問題が発生しました。それは「基底面転位」と呼ばれる格子のバルク欠陥で、動作時のストレスによって実際に成長・移動してしまうのです。ソースからドレインまでのボディーダイオードが導通していると、電子・正孔のキャリアが生成され、再結合する際に十分なエネルギーを持って移動し、欠陥が拡大します。これは、SiCのバンドギャップのエネルギー値が高いことに起因しており、その結果、リーク電流やオン抵抗が増加し、損失や故障の増加につながるという劣化が発生します。今日のSiC MOSFETは、製造方法や欠陥スクリーニングの進歩により大幅に改善されましたが、ダイの歩留まりやコスト効果、低インダクタンスや熱抵抗などのパッケージの性能を向上させるための努力が続けられています。

お問い合わせ

本記事に関してご質問などありましたら、以下より問い合わせください。

オンセミ メーカー情報Topページへ

オンセミ メーカー情報Topページへ戻りたい方は、以下をクリックください。