Bluetooth®、Wi-Fi、Zigbee、Thread、Z-Wave、Sub-GHz…と、非常に魅力的で、幅広いワイヤレス・ソリューションを持つ Silicon Labs社。その魅力的な製品群をご紹介していきます。

Silicon Labs/ワイヤレス講座 シリーズ一覧

第4回は "Sub-GHz 基礎編"です。

この記事では、Sub-GHzを使用した無線方式の基礎と、SiliconLabs社のSub-GHz対応製品についてご紹介します。

Sub-GHzって何?

無線方式を検討する際に、BluetoothやWi-Fiと並んで良く候補に挙がるものとして "Sub-GHz(サブギガ)" があります。

サブギガという言葉に馴染みがない方は、920MHzや特小(特定小電力無線)や独自無線(proprietary)という言葉だといかがでしょうか?

このサブギガは、広義では "1GHz未満の周波数" を指す言葉なのですが、狭義では特定の周波数を指すことがあり、日本では920MHzを使った通信を指すことが多いようです。

こんな無線規格でもサブギガを使っている

サブギガには2.4GHzにないメリットがあるため、幾つかの無線規格は2.4GHzではなくサブギガを使用しています。

| 通信規格 | 備 考 |

| Wi-Sun | 日本の電力スマートメーターなどで使用されている日本発の通信規格。日本では920MHzを使用。 |

| LoRaWAN, SIGFOX | 低消費電力でありながら長距離通信が可能なLPWA(Low Power Wide Area)の代表格。日本では920MHzを使用。 |

| Z-Wave | スマートホームで使用される通信規格。日本では920MHzを使用。 |

こうした無線規格は、サブギガと呼ばれることはあまりなく、それぞれの呼称(Wi-SunならWi-Sun)で呼ばれます。

そのため、"サブギガ"という言葉は、独自プロトコルを使用した通信に限定して用いられる場合も良くあります。

サブギガが活きるアプリケーション

2.4GHzと比較されることの多いサブギガですが、長所もあれば短所もあります。そのあたりをしっかりと理解することで、最適な無線方式の選択が可能になってきます。

詳しくは 次回にご紹介しますが、サブギガを使うメリット・デメリットとしては、次のような点が挙げられます。

メリット

- 障害物に強い

- 屋外に強い

- 電波環境が良い

デメリット

- 使用できる周波数が国によって異なる

- 表示デバイスとの接続が苦手

これらを踏まえて、既にサブギガが使用されている、或いは今後の活用が期待されるアプリケーションを幾つかご紹介します。

[アプリ①] 工場内センサーネットワーク

工場のIoT化、スマート化が進んでいますが、センサーを利用した設備・機器の監視や、遠隔制御で、ワイヤレスが使われています。

工場内は障害物も多く、回り込みに強いサブギガの特長を活かせる用途です。

従来はサブギガ(426MHz帯)が使われていましたが、よりチャネル数が多く電波環境の良い920MHz帯の使用が進んでいます。

[アプリ②] 橋梁・トンネルなどの予防保全

橋やトンネルといった交通インフラは、安全を確保するために定期的な点検が行われています。しかしながら点検頻度はそれほど多いものではありません。

異常を検知するためのセンサーノードを橋・トンネルの各所に配置し、取得した情報をサブギガを使って収集し、それを分析することで、常時監視が可能になります。

それによって、安全性をより高めることができ、また効率的な点検計画を立案するために役立ちます。

また、山中の崖崩れ監視などでも、活用が期待されます。

このような用例では、電源を確保できない場合が多いので、電池/バッテリーでの動作が必要になります。加えて、設置や交換が簡単でない箇所にセンサーノードが設置されることも想定されます。(橋の上・下や、トンネル内、山中など)

そのため、センサーノードの低消費電力設計が求められる訳ですが、サブギガは2.4GHzに比べると低電力設計が行いやすく最適です。

また木々などの障害物がある環境でも、サブギガは2.4GHzに比べて通信距離が得やすく、サブギガが好まれる理由の一つです。

[アプリ③] ドローン

ホビーや空撮などで徐々に拡がりつつあるドローンですが、今後は物流、農林水産業、測量、インフラ管理といった業務用途への拡大が期待されています。

操縦用として長距離通信が得意なサブギガを使用し、画像転送用には高速データ通信が得意な2.4GHzを使用する、といった具合に、ドローンでは複数の周波数の利用が想定されています。

サブギガとしては、無線局免許が不要な920MHzの他、免許が必要な169MHzの活用が期待されています。169MHzは新しく使用開放された周波数帯で、920MHzよりも通信距離が得られやすい性質があります。

シリコンラボ社のSub-GHzソリューション

シリコンラボ社のSub-GHz事業は、Sub-GHz対応無線チップの設計において極めて高い技術を有していたIntegration Associates社を買収したところからスタートしています。

日本の920MHzの歴史を振り返ると、もともとは2008年に950MHzが開放されたのが始まりでした。その後の周波数再編で、950MHzは携帯電話(ソフトバンク)に割り当てられ、従来950MHzを使用していた機器は920MHzに移動することになり、現在に至ります。

当時、950MHzを実現できる性能の良い無線チップはIntegration Associates社のIA4430(シリコンラボ社品番Si4430)くらいしか市場に存在しませんでした。誰しもがシリコンラボ社製品を使った時代です。

シリコンラボ社のサブギガは、非常に古くから日本市場に参入し、使われ続けている実績があります。

サブギガ製品のラインナップとしては、無線チップ(無線部分だけのもの)とSOC(無線チップとマイコンが一体化したもの)が用意されています。

| カテゴリ | シリーズ名 | 備 考 |

| 無線チップ | Si4x6x(EZRadioPRO) | ― |

| Si4x5x(EZRadio) | Si4x6xの低機能・低価格品 | |

| SOC | Si10xx | 無線チップと 8-bitマイコンの一体型 |

| EZR32xx | 無線チップと 32-bitマイコンの一体型 | |

| EFR32FGxx | ― |

ここでは、日本市場で実績のあるSi4x6x、EFR32FGxxにフォーカスしてご紹介します。

Si4x6xファミリ(無線チップ)

Si4x6xは、高機能・高性能な無線チップである"EZRadioPRO"ファミリの第二世代の製品で、第一世代のSi4x3xファミリ(前述)から機能・性能面が大幅に向上しています。

トランシーバ(送受信)、トランスミッタ(送信のみ)、レシーバ(受信のみ)の3つの製品タイプがあり、また送信出力のバリエーションも用意しています。

| 品 番 | 製品タイプ | 送信出力(dBm) | 受信感度(dBm at 920MHz) |

| Si446x | トランシーバ(TRX) | +20, +16, +13 | -104(100kbps時), -126(500bps時), -132 (100bps時) |

| Si406x | トランスミッタ(TX) | +20, +13 | ― |

| Si4362 | レシーバ(RX) | ― | -104(100kbps時), -127(500bps時) |

無線チップは単体では動作しませんので、制御用のコントローラ(マイコンなど)を外部に用意し、シリアルインタフェースを介して制御することで動作が可能となります。

Si4x6xの制御は、レジスタベースではなく、コマンドベースの制御方法を採用しています。そのため、制御ソフトウェアの設計負担が減り、またソフトウェアの再利用性が高まる、というメリットがあります。

また、機能・性能の観点では、

- 同一チップで119~1050MHzの幅広い周波数に対応できる

- 外部PA(アンプ)を使わずに高出力が可能

- 高い受信感度

- 低消費電力

など、幾つもの特長があります。

出力時のスペクトラムの美しさや、耐妨害波性能(blocking)の高さなど、玄人受けする特性を兼ね備えた製品です。

もちろん、日本国内での採用実績の多さも、採用にあたっての安心材料になるかと思います。

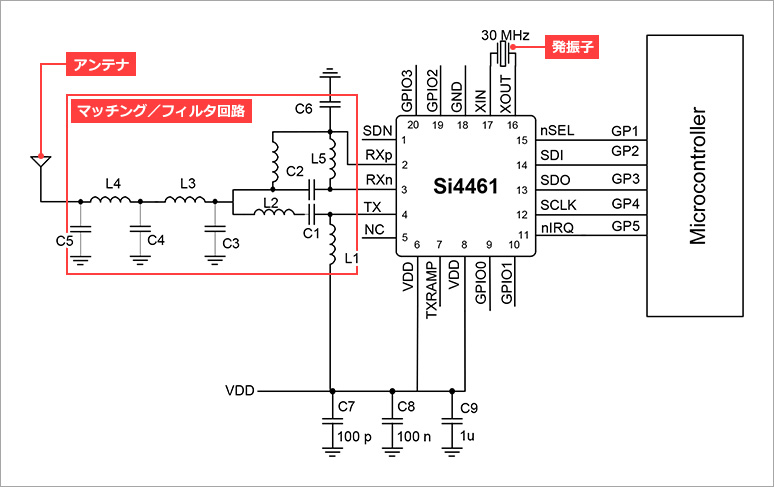

下図はSi446x(トランシーバ)の標準的な回路です。次にご紹介するEFR32FGでも同様ですが、使用したい周波数に合わせてマッチング回路の部品定数を最適化する必要があります。

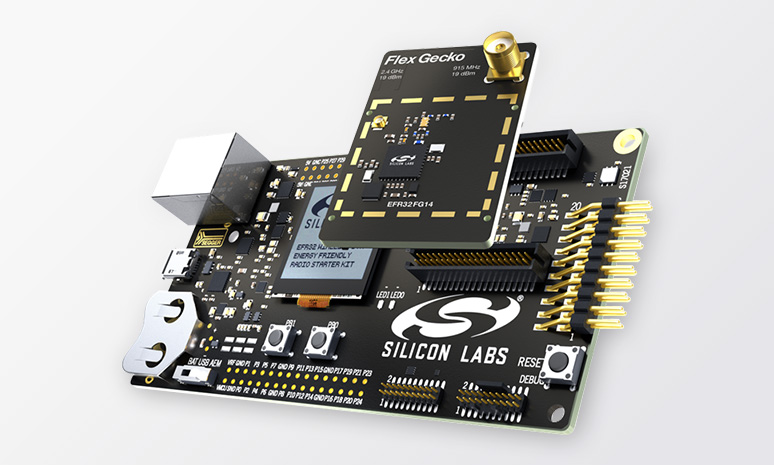

EFR32FGファミリ(SoC)

EFR32FG(Flex Gecko)ファミリは、コアにArm® Cortex ®-M4Fを搭載した無線マイコンです。FG1、FG12、FG13、FG14 と、2018/9時点で4ファミリが製品化されています。

Zigbee編でご紹介したEFR32MG(Mighty Gecko)ファミリと基本構造は同じで、搭載可能な無線プロトコルに違いがあります。(EFR32FGには、ZigbeeやBluetoothは実装できません)

マイコン部分のペリフェラルも非常に豊富で、SPI, I2C, UARTなどのシリアルインタフェース、ADC, DAC, コンパレータなどのアナログペリフェラル、暗号化・復号用のハードウェア・アクセラレータなどを搭載しています。

| 品 番 | フラッシュメモリ | RAM |

| EFR32FG1 | 256 kB | 32 kB |

| EFR32FG12 | 1024 kB | 256 kB |

| EFR32FG13 | 512 kB | 64 kB |

| EFR32FG14 | 256 kB | 32 kB |

このEFR32FGにはバリエーションが色々とあり、サブギガのみに対応したもの、2.4GHzのみに対応したもの、サブギガ/2.4GHzの両方に対応したもの、が用意されています。

送信出力は基本的に+20dBm品(FG1のみ+16.5dBm品あり)ですが、各国の電波法に準拠するように設定で出力を下げることができます。また、製品タイプはトランシーバのみのご提供です。

| 品 番 | 製品タイプ | 送信出力(dBm) | 受信感度(dBm at 920MHz) |

| EFR32FGxx | トランシーバ (TRX) | +20, +16.5 (FG1のみ) | -126.2(600bps時) -105.1(100kbps時) |

無線チップ(Si4x6x)+制御マイコンの2チップ構成と比べて、EFR32FGは1チップである分、省スペースでの設計が可能です。

また、2チップだと最初に動作確認するまでが一苦労ですが、1チップだと動作確認済みのサンプルコードが提供されている点も大きなメリットです。

サブギガ 機器の開発

Sub-GHz(サブギガ)の基本情報とSillicon Labs社の対応製品をご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか? 長距離通信が必要な場合や、2.4GHzが使えない場合には、是非Silicon Labs社のサブギガ 対応製品をご検討ください。

なお、自力でサブギガ 機器を開発するのは難しいかな?という方や、早く設計して早く市場に製品を投入したい、という方には、開発委託をお勧めしております。開発委託をご検討の際は、ご相談に乗りますので以下からお問い合わせください。

次回は、サブギガを使うメリット・デメリットについて、ご紹介したいと思います。

[Silicon Labs/ワイヤレス講座] Sub-GHz メリット/デメリット編

おすすめ記事/資料はこちら

[Silicon Labs/ワイヤレス講座] Sub-GHz メリット/デメリット編

[Silicon Labs/ワイヤレス講座] Zigbee 基礎編

[Silicon Labs/ワイヤレス講座] Zigbee 開発フロー編

[Silicon Labs/ワイヤレス講座] Zigbee 環境構築編

Silicon Labs/ワイヤレス講座 シリーズ一覧