はじめに

半導体の本質を理解するうえで欠かせないキーワード、それが「バンドギャップ」です。前回の記事では、半導体とは「バンドギャップを持つ物質」であるという説明をしました。

今回は、そのバンドギャップを「自在に操る」技術について紹介します。

*前回の記事については、下記記事を参照ください。

改めてバンドギャップとは?

バンドギャップとは、物質内の電子が存在できるエネルギー帯のうち、価電子帯と伝導帯の間に存在する「電子が存在できない領域」のことです。

このギャップの大きさによって、物質が導体・半導体・絶縁体のいずれに分類されるかが決まります。

例えば、シリコン(Si)は約1.1eVのバンドギャップを持ち、常温で半導体として機能します。

一方、窒化ガリウム(GaN)は約3.4eV、窒化アルミニウム(AlN)は約6.2eVと、より広いバンドギャップを持ち、これらは「ワイドバンドギャップ半導体」と呼ばれます。

バンドギャップの操り方

これらのバンドギャップは材料の組成や構造を調整することで、バンドギャップの大きさや性質を意図的に変化させることができます。これにより、半導体の電気的・光学的特性を目的に応じて最適化することが可能になります。

例えば、GaNやAlN、ヒ化ガリウム(GaAs、一般的にガリヒ素を呼ばれる)、リン化インジウム(InP)、窒化アルミニウムガリウム(AlGaN、一般的にアルガンと呼ばれる)などの化合物半導体は複数の元素を組み合わせることでバンドギャップを意図した大きさ、特性に調整します。

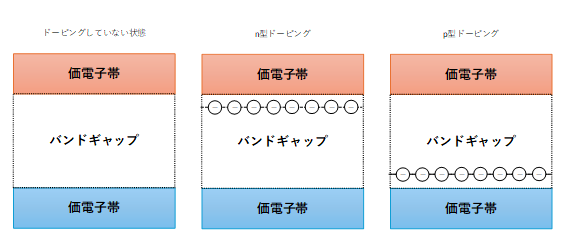

広く使われているSiでは不純物を加えることでキャリア濃度やバンド構造を変化せて利用しています。以下の図は、未ドープ状態とn型・p型ドーピングによるバンド構造の違いを示しています。

n型ドーピングで作られるn型半導体では、リン(P)やヒ素(As)などの5価の不純物元素が添加(ドーピング)されます。

これらの元素は価電子が1つ多く、余分な電子が伝導帯直下のドナー準位に存在します。常温ではこの電子が容易に伝導帯へ移動し、自由電子が増加して導電性が向上します。

p型ドーピングで作られるp型半導体では、ホウ素(B)やアルミニウム(Al)などの3価の不純物元素が添加されます。

これらは価電子が1つ少なく、価電子帯直上にアクセプター準位を形成します。価電子帯から電子がアクセプター準位に移動することで、価電子帯に正孔(ホール)が生じ、これがキャリアとして機能します。

このようにしてバンドギャップを自在に操ることで、LED(発光ダイオード)ではバンドギャップの大きさに応じて発光する波長が変わり、多接合型太陽電池は複数のバンドギャップを持つ材料を積層することで、広範囲の光を効率的に吸収することができるようになります。

また、ノーベル物理学賞を受賞した江崎玲於奈先生が開発したエサキダイオード(トンネルダイオード)は異なるバンドギャップの特性を組み合わせて量子井戸構造を形成し、電子の振る舞いを制御しています。

近年では、2次元材料(グラフェンなど)や一次元半導体(カーボンナノチューブ)など、従来のバンドギャップの概念を超える材料も登場しています。これらの材料では、外部電場や光照射によってバンドギャップをリアルタイムに変化させることも可能となりつつあります。

参考文献

[1] 御子柴宣夫(1982)「半導体の物理」培風館

[2] 西久保靖彦(2021)「図解入門よくわかる最新半導体の基本と仕組み[第3版]」秀和システム

お問い合わせ

本記事にて紹介した内容に、ご興味がある方は、ぜひお問い合わせください。

オンセミ メーカー情報Topへ

オンセミ メーカー情報Topに戻りたい方は以下をクリックしてください。