序文

シリコンタイプのバイポーラートランジスターが発明されてから約70年がすぎました。

2000年初頭はアナログMOSのウェハープロセスや回路技術が画期的に向上し、バイポーラートランジスターが消えるのではないかと一時的に言われていたが、現状もバイポーラートランジスターは健在です。そのバイポーラートランジスター(以下トランジスター)の特性について、四方山話的に説明していきたいと思います。

トランジスターの耐圧はVcbo,Vceo,Vebo,Vcesがあり、特性ではhFE,Vce(sat),SOA,ftなどがあり、最初の部品選定ではこれらのデータを見て選ぶことが多いです。

本シリーズ1回目は、コレクターベース間耐圧Vcboについて語りたいと思います。

コレクターベース間耐圧Vcbo

通常、耐圧の説明ではエネルギーバンドギャップ図を基に説明しますが、筆者はバンドギャップ図で説明されてもイメージがわかないことが多いです。

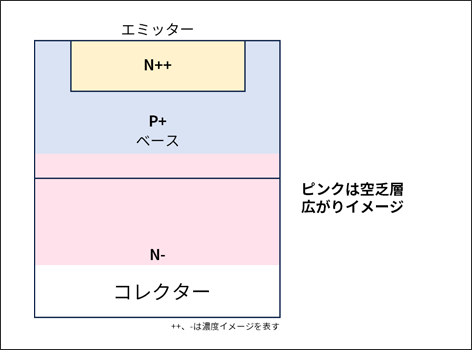

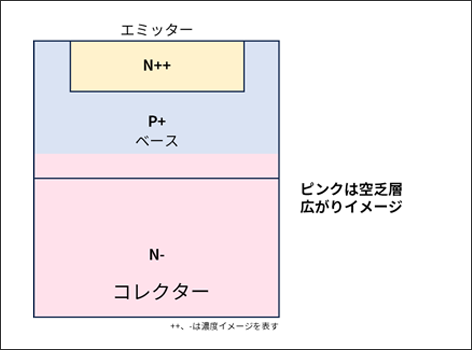

そこで考えたのが、左下の図1のようなイメージ図です。

図1はシリコン中の空乏層の広がりの図です。CB(コレクターベース)ジャンクションだと、ベース部のキャリヤ濃度がコレクター部より濃いので、空乏層は主にコレクター部に広がります。このコレクター部の空乏層が大きく広がるほどVcboは高くなります。この空乏層が広がりきった部分、すなわちコレクター電極に空乏層が達すると右下の図2のようなブレークダウン状態です。

ここまでの話は実はディスクリートの話です。

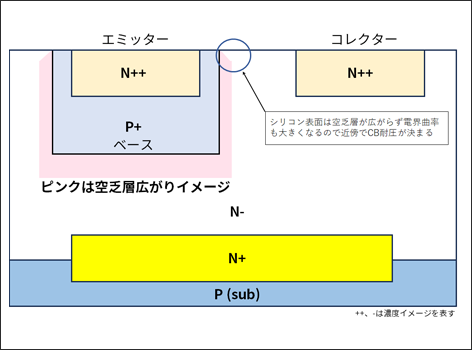

ICのプレーナー構造だと別の個所で耐圧が決まります。左下の図3はプレーナーでのベース拡散層を強調した図です。こうした形になるのはシリコン結晶についても説明しなくてはならないので、プレーナー構造のVcboは横方向のいびつな空乏層の広がり方で決まるということ覚えておいてください。ICの過電圧破壊痕を見たことがある人なら”なるほど、だからそこが破壊した”と理解できると思います。

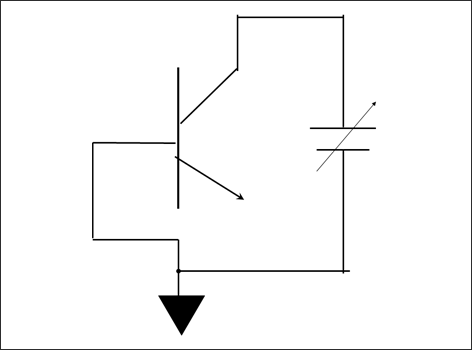

Vcbo測定回路は右下の図4です。Vcboの説明はここまでとします。

連載記事一覧ページへ

このトランジスター連載記事の一覧および他の記事を確認したい方は以下をクリックしてください。

お問い合わせ

本記事にて紹介した内容に、ご興味がある方は、ぜひお問い合わせください。

オンセミ メーカー情報Topへ

オンセミ メーカー情報Topに戻りたい方は以下をクリックしてください。