はじめに

近年、デジタルカメラに使われていたCMOSイメージセンサーが携帯電話やスマートフォン、果ては自動車へ使われることが当たり前になっています。そのように当たり前になっているCMOSイメージセンサーで使われている用語について、専門的過ぎ、ストレートにいえばマニアック過ぎてわからないことが多々あります。

ここでは、CMOSイメージセンサーでよく使われている基本的な用語について、簡単にイメージ図とあわせて説明します。

よく使われる用語

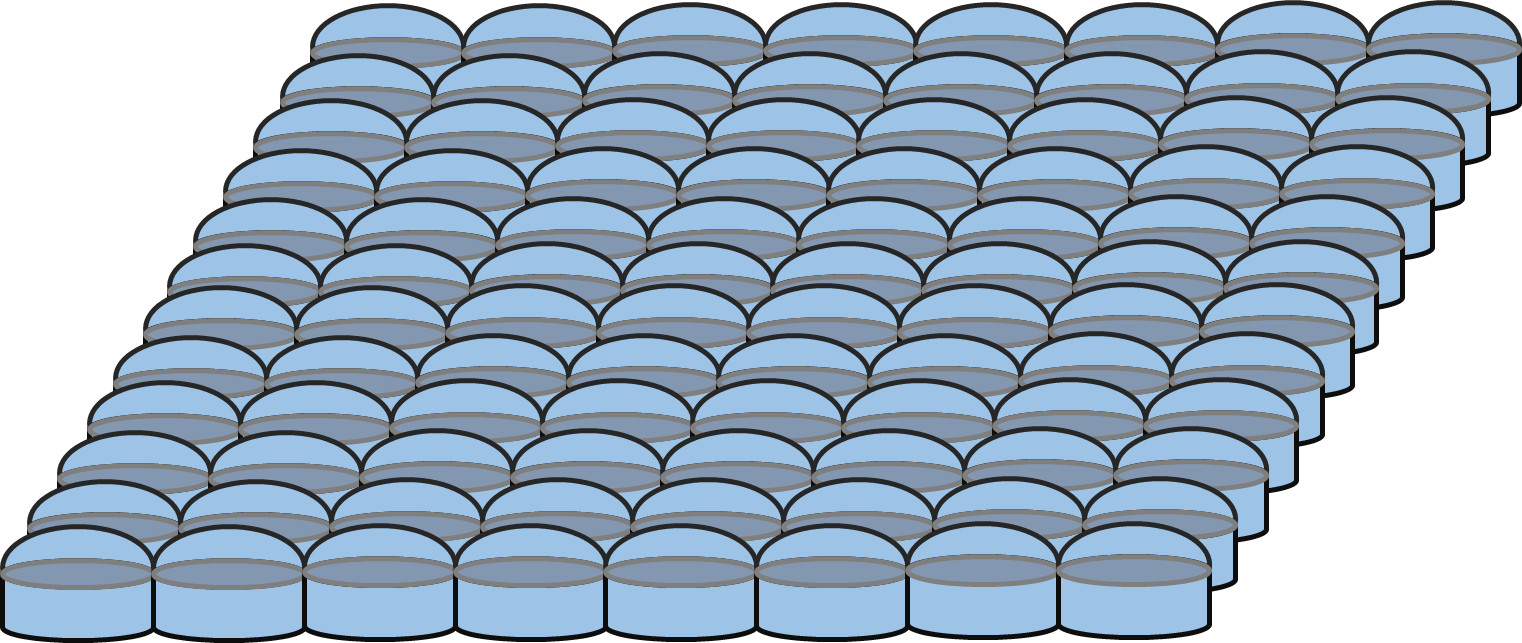

1. マイクロレンズ(Micro Lens、uLens)

イメージセンサーは細かいマイクロレンズと呼ばれる小さいレンズがビッシリと配置されています。

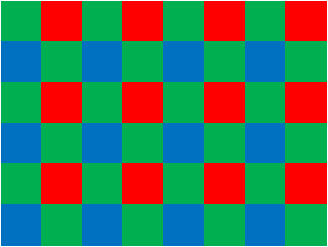

2. カラーフィルターアレイ(Color Filter Array、CFA)

CMOSイメージセンサーは光電効果による光電変換を利用した半導体素子ですが、何も処理しなければ「単に光を電気に変える」だけの機能を持つ素子です。ここから赤、青、緑の色を出すためには色の付いたフィルターに光を通し、各色のフィルターを介した光を電気に変える必要があり、そのために使われるフィルターをカラーフィルターとよびます。

このカラーフィルターは赤(Red)、緑(Green)、青(Blue)の配列で構成されたベイヤー配列(KODAK社のベイヤー博士が作ったからこの呼称)、シアン(Cyan)、マゼンダ(Magenta)、イエロー(Yellow)で構成されたCMYe配列、赤(Red)、緑(Green)、青(Blue)の配列に透明(Clear、またはWhite)を追加したRGBC配列といった様々なカラーフィルターアレイがあり、ベイヤー配列以外に斜めに配列したダブルベイヤー配列などがあり、用途・目的によって様々な配列があります。

また、いわゆるモノクロのCMOSイメージセンサーはカラーフィルターがないものと思われがちですが、色が付く前の透明のフィルターがあり、構造はカラーフィルターがあるものと同じです。

3. 主光線軸角度(Chief Ray Angle、CRA)

CMOSイメージセンサーは前述のとおり、細かいマイクロレンズがビッシリと配列され、このマイクロレンズを通して受光部(フォトダイオード)に光を届けます。このとき、マイクロレンズとフォトダイオードの配置関係を真っ直ぐにするか、ある程度の角度を設けるかといったことをおこない、このときの角度を主光線軸角度といいます。

マイクロレンズとフォトダイオードのズレを設けるメリットは、焦点距離を短くすることができ、その結果カメラモジュールの大きさを小さくできるメリットがあります。

<CRA=0度の例>

<CRA=10~度の例>

4. フレームレートとデータレート

フレームレートは一秒間に何枚の画像を出力できるかの指標です。データレートは、最近のイメージセンサーはSLVS-ESやMIPIといったシリアルインターフェースを備えているものが多く、どれだけの速度でデータを出力できるのかの指標であり、フレームレートと密接に関係しています。

具体的に計算例を示すと、縦1280ライン、横1024ピクセルの1280x1024の画像を、12bitのRAWデータで送信する場合、

画像1枚のデータ量は1280x1024x12bit=15,728,640bitです。

これが30fpsで送った場合、1秒間に15,728,640bit x 30fps=471,859,200bit/sとなります。

1秒間にこの量のデータを送信する必要があるため、I/Fはこの送信容量に耐えられるスペック、例えば600Mbpsの速度のものが求められます。

5. 光学サイズ

光学サイズはセンサーの大きさを表す大事な要素です。光学サイズを見るだけで、そのセンサーがどれだけ大きいのか?をイメージしやすくなります。

例えば、市販のミラーレス一眼はフィルムカメラ時代の名残のフルサイズ(35m判またはライカ判)は24x35mmの大きさを表しています。その他にも1inchや1/3inchといった光学サイズがありますが、これは対角線方向の大きさを表しています。

この光学サイズによって、選択できるレンズも変わり、光学サイズが大きければ大きいほど大きなレンズが必要になり、おのずと価格も上がります。

6. 画素数と画素ピッチ

画素数はどれだけの画素が敷き詰められているかを表し、画素ピッチは1画素の大きさを表しています。

7. インターフェース

イメージセンサーの出力を表しており、一般的にはパラレル出力とシリアル出力の大まかに2つあり、シリアル出力でもLVDSやMIPIといった方式があります。先ほど示したデータレートはシリアル出力と関連する項目です。

8. 裏面照射・表面照射

下の左図で示すように、上からマイクロレンズ、カラーフィルター、配線層、基板(フォトダイオード)の順番に積層されているものが表面照射と呼ばれる構造です。この構造のデメリットは配線層にあり、マイクロレンズを通した光はフォトダイオードに入射する前に配線層を通過するため、どうしてもそこで光の量が落ちます。

このデメリットは、配線がより微細になればなるほど影響が出てしまいます。このデメリットを克服したのが裏面照射で、下の右図で示すようにマイクロレンズ、カラーフィルターまでは表面照射と同じですが、カラーフィルターの直下に基板(フォトダイオード)があり、その下に配線層がある構造です。最近作られているイメージセンサーのほとんどは、裏面照射の構造を持っていて、オンセミ社ではAR0233やAR0521のイメージセンサーはこの裏面照射の構造を採っています。

表面照射(Front Side Illumination、FSI)

裏面照射(Back Side Illumination、BSI)

さいごに

CMOSイメージセンサーが爆発的に普及したのは20年前に携帯電話へカメラが搭載されたことがきっかけで、今ではありとあらゆるところにCMOSイメージセンサーが使われるようになり見ない日はほぼ無いと言えます。

この記事がCMOSイメージセンサーの理解を深める一助となればと思います。

お問い合わせ

本記事にて紹介した製品に、ご興味がある方は、ぜひお問い合わせください。

オンセミ メーカー情報Topへ

オンセミ メーカー情報Topに戻りたい方は以下をクリックしてください。