データ通信の高速化に伴うFPGAの熱問題

PCIeやSLVS-EC, CXPなど高速通信・高機能処理が必要な製品開発が増えている中で、

製品コンセプトにおいては、処理速度の面からFPGAの採用を好む方が多いかと思います。

ただ、高速通信を実現するFPGAを設計した結果消費電力・発熱がかなり大きくなってしまい

放熱対策に苦労するケースはありませんか?

特に、人と接触するような製品や、放熱機構を設けられない製品設計において、熱問題は対策必須になってしまいます。

対策としては、ヒートシンクやファンを取り付けるといった方法があります。

しかし、やはりコストアップ・製品筐体の物理的制約があり、製品企画の幅が狭まってしまう可能性があります。

熱問題を解決するためには、根本的にICの発熱をおさえることも必要になってきます。

熱問題を解決するFD-SOIプロセス

その1つの手段として、FD-SOIベースのICを使用することがあげられます。

FD-SOIは、低消費電力・低発熱が特徴のプロセス技術です。

ここでは簡潔な記述にとどめますが、FD-SOIは「埋込酸化膜」と「超薄型シリコン膜」を使用した

プレーナー型トランジスターが特徴的です。

埋込酸化膜によりソース・ドレイン間の電子の流れを効率化します。

それによって超薄型シリコン膜によりトランジスターのON/OFF制御が不要になり、リーク電流を大幅に下げることができます。

ここからは、FD-SOIで構成されたFPGAの特徴・各FPGAベンダー毎との比較について紹介していきます。

1. FD-SOIとFinFETの市場比較

2. FPGAにおけるFD-SOIとFinFETの消費電力・発熱量比較

1. FD-SOIとFinFETの市場比較

FinFET vs FD-SOI 市場の比較

FPGAは高性能コンピューティング、サーバー機器、産業機器、医療機器といった市場で多く採用されてきました。

FD-SOIで構成されたFPGAは電力効率が優れ、放熱量も低いという特徴があります。

そのため、人との接触がある医療機器や長時間稼働し続ける産業機器から注目されています。

また、消費電力の面から今までFPGAを積極的に使用できなかったバッテリー駆動のモバイル機器やIoT機器からも注目され始めています。

その反面、FinFETで構成されたFPGAは、ロジック搭載量が多く、処理能力にも優れているため

高性能コンピューティング、サーバー機器にはFinFETの方が適していると言えます。

2. FPGAにおけるFD-SOIとFinFETの消費電力・発熱量比較

それでは、実際にデバイスを動作させたときに、どの程度消費電力が変化するのかみていきましょう。

FinFET vs FD-SOI 消費電力の比較

※ロジック使用率75%、5G serdes x 2ch、動作周波数125MHz、温度85℃

FPGAで5Gbpsの高速シリアル通信回路を実装し、同じ条件で消費電力を比較してみたいと思います。

高速通信に向いたFPGAではFinFETを採用しているメーカーが多いですが、

Lattice Semiconductorが2019年からリリースをしているネクサスシリーズというFPGA群はFD-SOIを採用しています。

今回は、LatticeのFPGAと他メーカーのFPGAで消費電力を比べてみます。

ピックアップしたデバイス特性の差分はありますが、FD-SOIを採用したFPGAは

FinFETの1/4程度まで消費電力を抑えることができています。

では、このときの発熱量はどの程度異なるのでしょうか? 実際に計算してみたいと思います。

FinFET vs FD-SOI 発熱量の比較

※ロジック使用率75%、5G serdes x 2ch、動作周波数125MHz

通常、熱計算は次のようにされます。

Junction温度(TJ) = 周囲温度(TA) + 電力(W) x 熱抵抗(ΘJA)

そのうち、”電力 x 熱抵抗”の値がFPGAから放熱される値となります。

熱抵抗(ΘJA)は各メーカーやパッケージタイプにもよって若干異なりますが

その差は比較的少ないため、支配的なパラメーターは消費電力になります。

仮に、ここでは熱抵抗(ΘJA)の値を15℃/Wとし、消費電力はグラフよりFinFET : 1.8W, FD-SOI:0.4Wとして計算します。

上記のように、FinFETプロセスと比較して、FD-SOIは20℃程度発熱量が低いことが分かります。

ソフトエラー対策も◎

また、FD-SOIはソフトエラー(SRAM領域のビット化け)耐性にも強く、

FinFETと比較し約1/100程度ソフトエラー発生率を下げることができます。

そのため、ソフトエラーの対策が求められるような製品でもFD-SOIベースのFPGAで消費電力を抑え、発熱の対策をすることができます。

FinFET vs FD-SOI ソフトエラーレート(FIT)の比較

※FIT(Failure In Time) : 1B Device Hours

FD-SOIプロセスを用いたFPGAの事例

ここでは、FD-SOIプロセスのFPGAを用いた事例を紹介します。

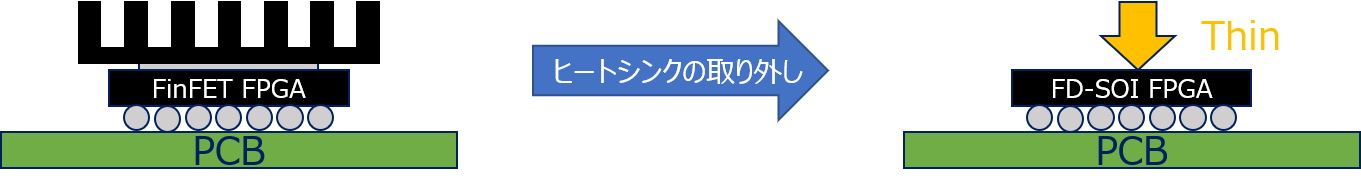

まず、FD-SOIの特徴として低発熱であることからヒートシンクなどの放熱対策が不要になります。

そのため筐体や基板などの制約を受けやすい、エッジ端末への実装も可能です。

例えば、LatticeのCertusPro-NXというFPGAを使用した例ですと

マシンビジョンや医療用カメラ、監視カメラといった製品に向いています。

CertusPro-NXはCXP、SLVS-ECをはじめとした高速シリアル通信に対応しています。

さらに、FD-SOIによって熱問題が比較的発生しにくい構成を組むことが可能です。

高速通信かつ低発熱を実現できるのは、FD-SOIベースFPGAの最も大きなメリットとなります。

例1:映像系高速信号を後段へ長距離通信

例2:高速伝送・I/F変換

Lattice社が提供するFD-SOIベースのネクサスシリーズFPGAに関して詳細情報を下記にまとめています。

熱問題にお困りの方は、下記よりパッケージ情報やおすすめの用途をご確認ください。

お問い合わせ

本記事に関してご質問などありましたら、以下より問い合わせください。

Lattice メーカー情報Topへ

Latticeメーカー情報Topページへ戻りたい方は、以下をクリックください。