本連載は、コンバーターICの評価ボードのリファレンス回路を題材に、各種ディスクリート部品の選定における重要な特性について解説します。

解説をする際に、個々の特性についてLTspice(R) を用い、部品の定数または部品自体を変えて、回路上での変化をシミュレーション波形や算出した値で確認を行い、特性と回路の関係を解説します。

今回は、非同期整流タイプの降圧コンバーター回路に必要なキャッチダイオードの選定方法について、ダイオードの特性が与える影響などを、LTspiceのシミュレーションを用いて確認しながら解説していきます。

また、解説の際に用いるLTspiceや評価キットなどは以下をご参照ください。

【LTspice のダウンロード / 使い方について】

・LTspice ダウンロードページ(Analog Devices 社ホームページにリンクします)

*LTspice の使い方について知りたいという方は以下の当社記事をご確認ください。

【使用している評価ボード/搭載されているレギュレーター/ボード購入情報】

・評価ボード: DC1832A(Analog Devices 社ホームページにリンクします)

・LT3995 非同期整流降圧レギュレーター(Analog Devices 社ホームページにリンクします)

・評価ボードDC1832Aは Macnica-Mouser.jp にて販売しております。(Macnica-Mouser.jp にリンクします)

(注意)

本記事は、上記のコンバーターIC LT3995の周辺部品(ダイオード)の選定方法について記載するものではありません。あくまでダイオードの特性をLTspice上で確認するためのサンプル回路例として使用します。

目次

1.ダイオードの役割と、コンバーターICへの影響

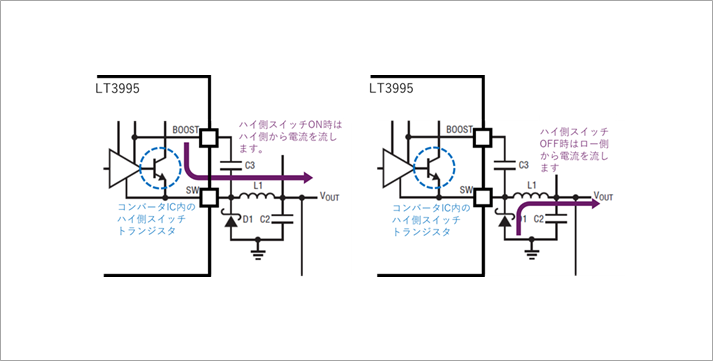

非同期整流の降圧コンバーター回路上でのダイオードの役割は、コンバーターIC内のハイ側スイッチがOFFしている期間に、出力側へ電流を供給するための整流動作を行うことです。言い換えると、ロー側スイッチとしての機能を担っています。

その際にダイオードの順方向電圧(以下、VF)は損失となり、電源回路の効率に影響します。

DC1832A上のLT3995の回路を例に挙げて、ダイオードの役割を示すと下図のようになります。

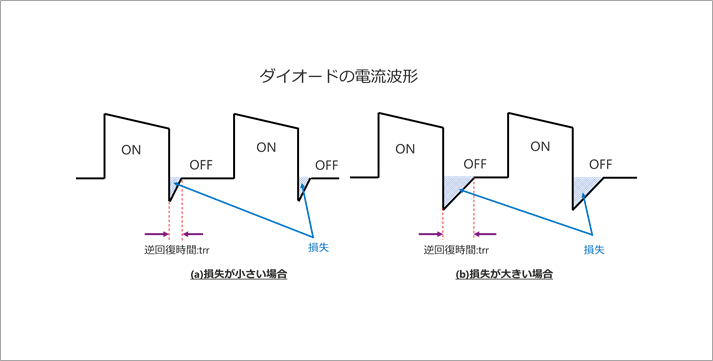

また、ダイオードのオン・オフ時のスイッチングの際にも損失が発生します。ダイオードがオン状態から完全なオフ状態になるまでにかかる時間を逆回復時間 (trr)と呼びます。オフ後に電流は、ある一定量逆方向に流れます。その電流が大きければ大きいほど損失も大きくなります。下図で言うと、逆回復時間の三角形の面積(ハッチング部)が損失になります。

下図(a)と(b)では、(a)の方が三角形の面積が小さいので、損失が小さいと言えます。

この三角形の面積は、ダイオードのスイッチング時間によって決まります。すなわち、スイッチング時間も損失となって現れ、電源回路の効率に影響を及ぼします。

そのため、一般的には高速スイッチングで、VF値が低いショットキーバリアダイオードを用いて損失を減らし、電源回路効率を上げます。

《ポイント》

- ダイオードはロー側スイッチとしての役割を担っている。

- ダイオードの順方向電圧VFは損失となり効率に影響する。

- ダイオードのスイッチング時も損失は発生する。

- 高速、低VF特性のショットキーバリアダイオードを用いる。

2.順方向電圧:VF

コンバーターIC内のハイ側スイッチがOFFの時に、ロー側のダイオードに電流が流れます。この時、ダイオードは順方向なのでVFが発生します。VFは損失となるので、電源効率を悪化させます。そのため、低VF品のダイオードを選定します。

ただし、ショットキーバリアダイオードでVFが低い素子は、逆方向電流(以下、IR)が大きくなる傾向があります。一方、平均整流電流(以下、IO)が大きな素子ほど、VFが低くなる傾向があります。その場合は、パッケージも大きくなり同時にコストも上がるため、単純にVFだけで判断せず、様々なパラメータとの兼ね合いを考慮しなくてはなりません。

目安としては0.6V以下です。(ただし、コンバーターICの推奨値がある場合は、そちらを優先します。)

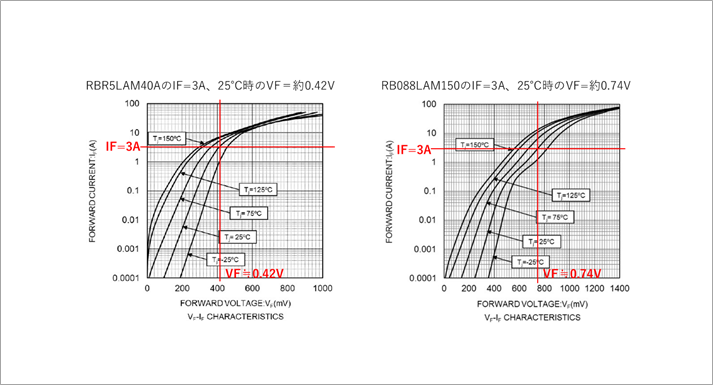

VFはIFに依存するため、電源仕様の電流値でのVF値をデータシート等で確認する必要があります。具体的には、下図(RBR5LAM40Aのデータシートより)のようにダイオードのデータシートに記載されているVF-IF特性を使います。この図において、想定の電流値(IF値)により、VF値を抽出して確認します。

*RBR5LAM40Aの最新のデータシートはこちらからご確認ください。(ROHM 社ホームページにリンクします)

ここで、LTspiceのシミュレーションを用いて、VF特性が電源回路の効率に与える影響を観てみます。VFが大きいと効率が悪化するはずです。

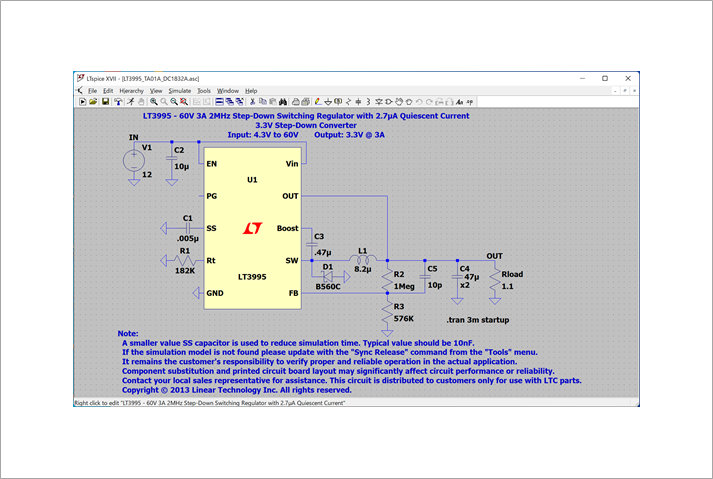

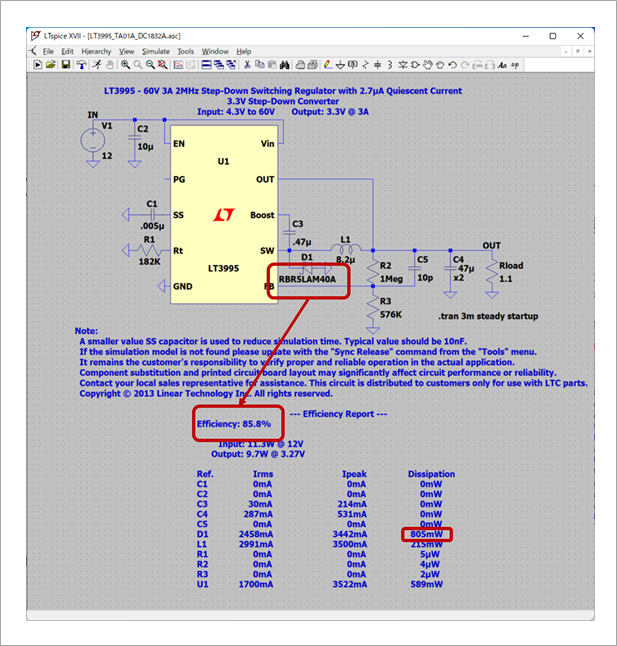

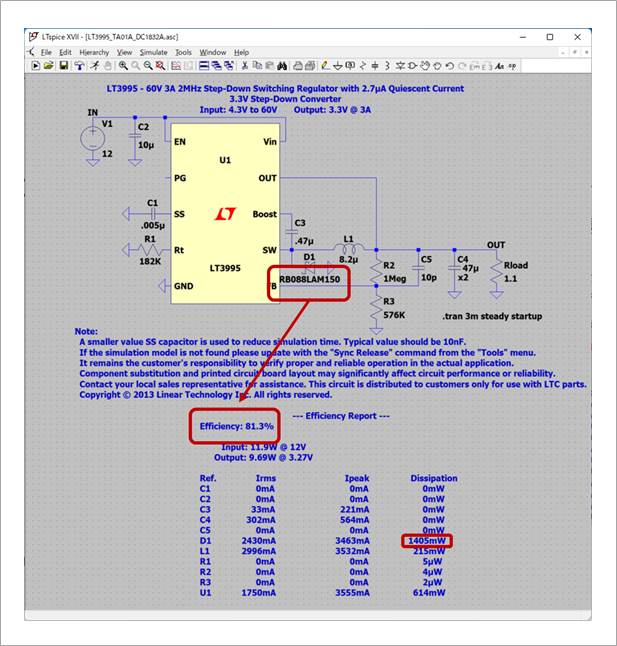

DC1832A上のLT3995のLTspiceのサンプル回路のモデル(LT3995_TA01A_DC1832A.asc)を使って、シミュレーション後に「Efficiency Report」で電力効率をチェックします。

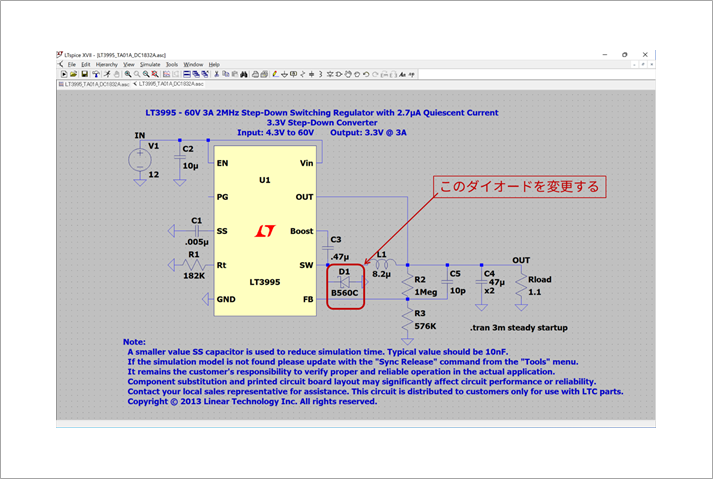

サンプル回路上で、対象となるダイオードはD1です。デフォルトは「B560C」ですが、これをVFの異なる2つのダイオードに置き換えてシミュレーションします。

VF値が適正値であるダイオードとしてRBR5LAM40A(VF=0.53Vmax)を、VF値が高いダイオードとしてRB088LAM150(VF=0.9Vmax)を使用します。

ここでは、特性の違いを明確にするため、あえてVF値が大きいダイオードを選びます。

各ダイオードの順方向電流(IF)からVF値を導き出します。各ダイオードのデータシートに記載されているVF-IF特性からIF=3Aの条件の値を抽出します。

*RBR5LAM40Aの最新のデータシートはこちらからご確認ください。(ROHM 社ホームページにリンクします)

*RB088LAM150の最新のデータシートはこちらからご確認ください。 (ROHM 社ホームページにリンクします)

下図に、それぞれのシミュレーション結果を示します。RBR5LAM40Aの場合、85.8%の効率で、RB088LAM150の場合は81.3%の効率になっています。この事からVF値を約0.32V高くすると、効率は約4.5%ダウンすることが確認できます。

(a) RBR5LAM40Aの場合

(b)RB088LAM150の場合

《ポイント》

- VFは損失になるので低VF品を選定する。(シミュレーションの結果、VF値を約32V高くすると、効率は約4.5%ダウンする)

- 低VF品は、IRが大きくなる傾向がある。

- IOが大きいものも低VFの傾向があるが、パッケージが大きくなるのでコストも上がる。

- VF値の目安としては、IRやIO(パッケージサイズ)との兼ね合いを考慮して6V以下のものを選ぶ。

- VF値は順方向電流IFに依存するので、VF-IF特性から電流値にあったVF値を抽出する。

- VF値が高いと、ダイオードで消費する電力(損失)も大きくなり、発熱の要因にもなる。

3.平均整流電流:IO

IO値に関しては、負荷電流(ダイオードに流れる順方向電流:IF)の1.2倍以上を目安に選定します。ただし、コンバーターの出力コンデンサに容量の大きなものを使用した場合は、電源ON時のコンデンサーをチャージする際に、発生する突入電流により一時的に電流値が増大するので注意が必要です。

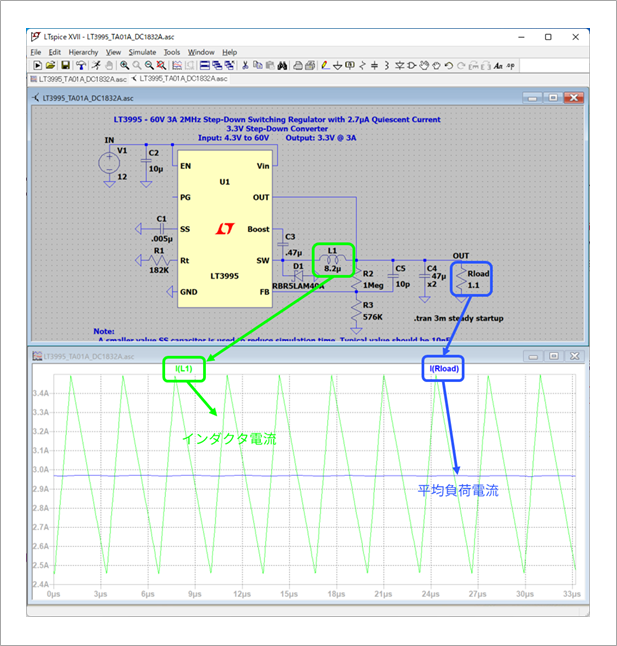

それでは、IO値をLTspiceを使って確認してみます。ダイオードはRBR5LAM40Aを使います。IOは回路中のL1(インダクター/コイル)に流れる電流をチェックします。負荷電流はRloadに流れる電流をチェックします。この結果では、負荷電流は約3.0Aですので、その1.2倍の3.6A以下であれば妥当な値と言えます。

《ポイント》

- IO値は、順方向電流IFの2倍以上を目安に選定する。

- 出力コンデンサーに大きな容量を用いた場合は、起動時の突入電流も考慮する。

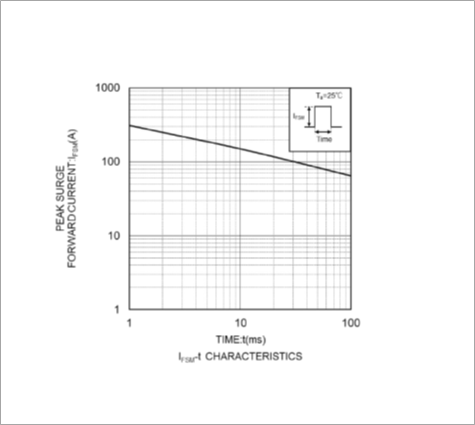

[豆知識]

突入電流が発生する場合は、尖頭順方向サージ電流(IFSM)の特性値を確認してください。IFSMは各製品のデータシートに記載されています。データシートに掲載されている特性曲線のIFSM-t特性(下図参照)を参照し、突入電流の大きさ(ピーク電流)や長さ(時間)により、選定してください。

*RBR5LAM40Aの最新のデータシートはこちらからご確認ください。(ROHM 社ホームページにリンクします)

4.逆方向電圧:VR

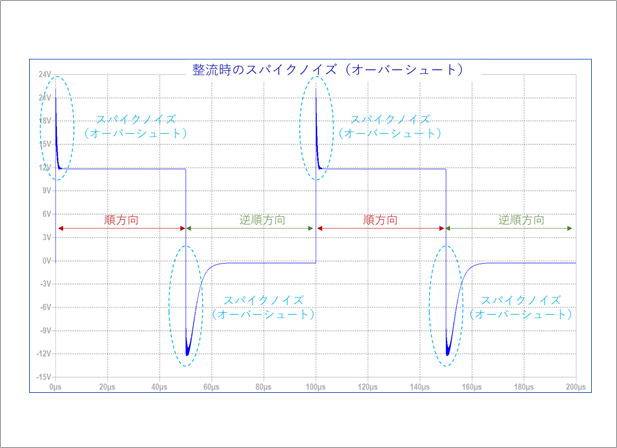

VRは、ダイオードの逆方向電圧です。この場合、電流は流れませんが順方向と逆方向が切り替わるときに、 スパイクノイズ(オーバーシュート)が発生します。

下図は、ダイオード(RBR5LAM40A)を使って、整流時のスパイクノイズ(オーバーシュート)を故意に発生させたLTspiceのシミュレーション結果です。実際はこれほど極端ではありませんが、スパイクノイズ(オーバーシュート)は少なからず発生します。

VR値は、スイッチング波形のスパイクノイズ(オーバーシュート)等を考慮して、電源回路の入力電圧(MAX値)の2倍以上を目安に選定します。

《ポイント》

- VRは、コンバーターの入力電圧(MAX値)の2倍以上を目安に選定する。

5. 逆方向電流:IR

IRとは、逆方向に電圧を印加したときに流れる電流です。逆方向漏れ電流、または単に漏れ電流と呼ばれています。

IRは損失となり効率に影響します。そのため、IRはできるだけ小さいものを選定します。しかし、ショットキーバリアダイオードの特性として、低VFの素子はIRが大きい傾向があります。したがって、選定の優先順位としては、まずVFを優先し、次に低VF品の中から、IRが小さいものを選定します。

一方、IRは環境温度によって(特に高温時に)変動しますので、高温環境での動作が想定される機器では環境温度を考慮する必要があります。温度特性に差があるRB058LAM100とRBS3LAM40Cのデータシートから抜粋したVR-IR特性を下図に示します。

*RBS3LAM40Cの最新のデータシートはこちら からご確認ください。(ROHM 社ホームページにリンクします)

*RB058LAM100の最新のデータシートはこちら からご確認ください。(ROHM 社ホームページにリンクします)

実際の回路定数の選定では、各製品のデータシートに記載されているVR-IR特性から、想定される環境温度によりIRを抽出して確認します。

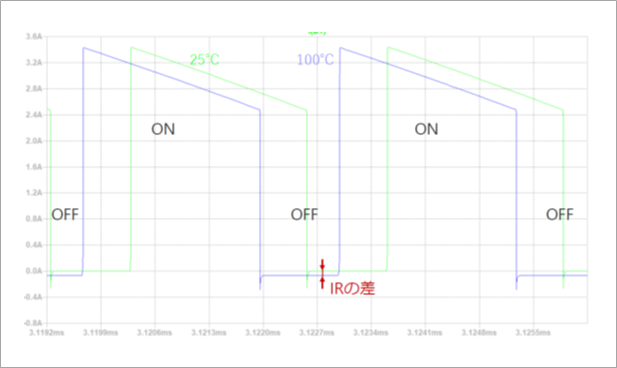

RBS3LAM40Cを使用して、環境温度25℃と100℃で、IRの変化をLTspiceで観てみます。緑が25℃で、青が100℃です。IR(マイナス側の領域)を比較すると、100℃の方が、増えていることが確認できます。

次に、電力効率が環境温度によって、IRの温度特性がどのように変化するかをLTspiceのシミュレーションで確認します。高温時にIRは増大するはずです。ここでもDC1832A上のLT3995のLTspiceのサンプル回路のモデル使いますが、ダイオードはIRの温度特性に差がある先ほどの2種類のダイオードを使って比較します。1つはRB058LAM100で、もう1つはIRが大きいRBS3LAM40Cです。また、電源の入出力電圧を変更します。VINが10V、VOUTが5Vになるように回路を変更します。さらに負荷電流I(Rload)を変えてみて、電力効率を確認します。温度は25℃と100℃です。

(1)Iout=3A、環境温度25℃の場合

《RB058LAM100》

*RB058LAM100の最新のデータシートはこちら からご確認ください。(ROHM 社ホームページにリンクします)

《RBS3LAM40C》

*RBS3LAM40Cの最新のデータシートはこちら からご確認ください。(ROHM 社ホームページにリンクします)

(2)Iout=0.1A(軽負荷)、環境温度100℃の場合

《RB058LAM100》

*RB058LAM100の最新のデータシートはこちら からご確認ください。(ROHM 社ホームページにリンクします)

《RBS3LAM40C》

*RBS3LAM40Cの最新のデータシートはこちら からご確認ください。(ROHM 社ホームページにリンクします)

IRが大きいRBS3LAM40Cの場合は、環境温度が100℃になると、電力効率は91.1%から58.2%に極端に下がっているのが確認できます。

また、RB058LAM100の場合は、RBS3LAM40Cほど極端ではありませんが、88.5%から86.4%に下がっているのを確認できます。

《ポイント》

- IR(漏れ電流)は損失になる。

- ショットキーバリアダイオードの特性として、低VFの素子はIRが大きい傾向がある。したがって、VFを優先し、次に低VF品の中から、IRが小さいものを選定する。

- IRは環境温度によって(特に高温時に)変動するで、高温環境での動作が想定される機器では環境温度を考慮する必要がある。

「第一回 非同期整流コンバーター回路でのキャッチダイオードの選定方法」はいかがでしたか?

次回は、「第二回 同期整流コンバーター回路での入出力コンデンサの選定方法」について寄稿する予定です。

ディスクリート部品の特性を理解して回路設計技術を向上しよう!

昨今、製品の早期市場投入のため設計期間がタイトになっています。実績あるデザインやリファレンスデザインを活用しても、回路最適化のためディスクリート部品の選定はしなければなりません。その時、拠り所となる選定方法をこの技術記事でお伝えします。