こんにちは。ファイです。

今回は、PCB 基板に部品を実装した後の電圧測定でのつまずきを紹介します。

まずは実装

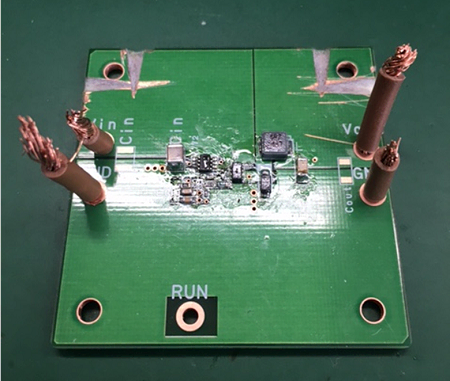

前回導通チェックをした基板に部品をはんだ付けしました(図1)。

一般的には機械を使っておこなうようですが、私は部品を 1つ 1つ手作業ではんだ付けしたので、小さな部品などを付ける際は非常に苦労しました。

出力電圧の確認

なんとかはんだ付けを終え、次は基板が正常に動作しているかを確認します。

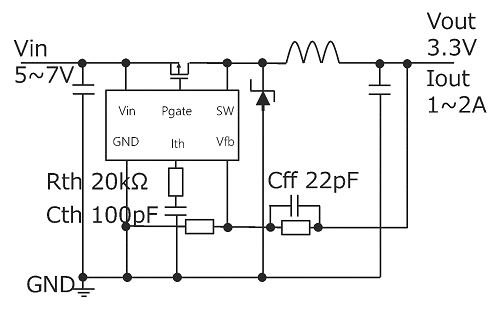

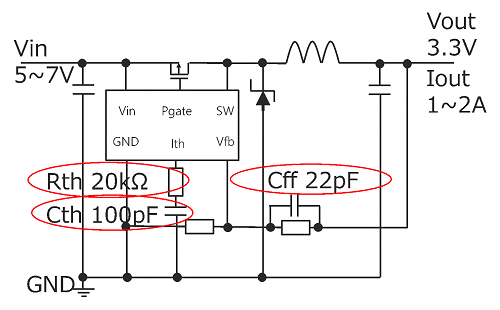

今回制作した DCDC コンバーターは 5~7V 入力で 3.3V を出力するものなので(図2)、5V と 7V を入力し、出力値を確認しました。

5V と 7V を入力した時の出力電圧を測定すると。。。

出力電圧:3.3V

成功です!!

非常にうれしかったです。

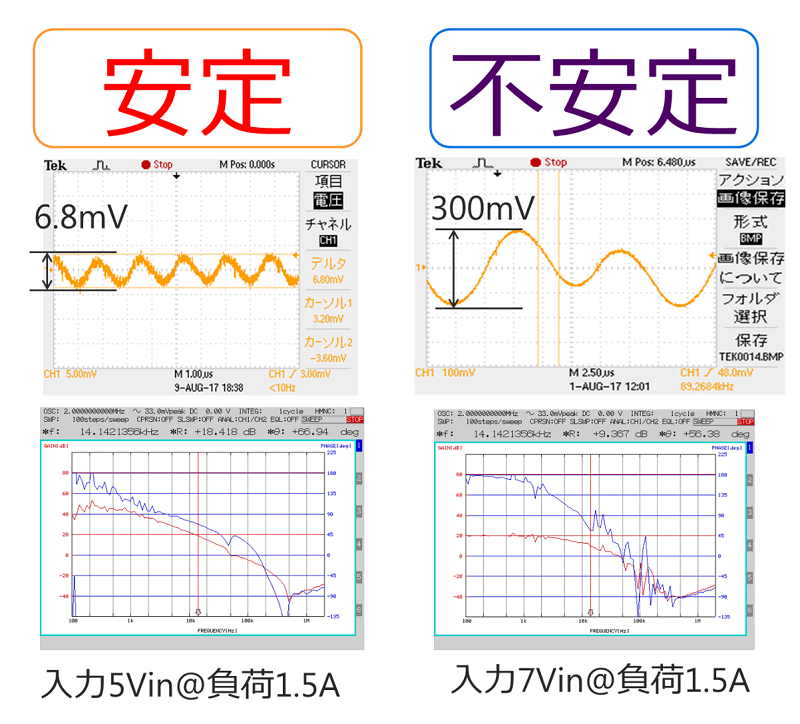

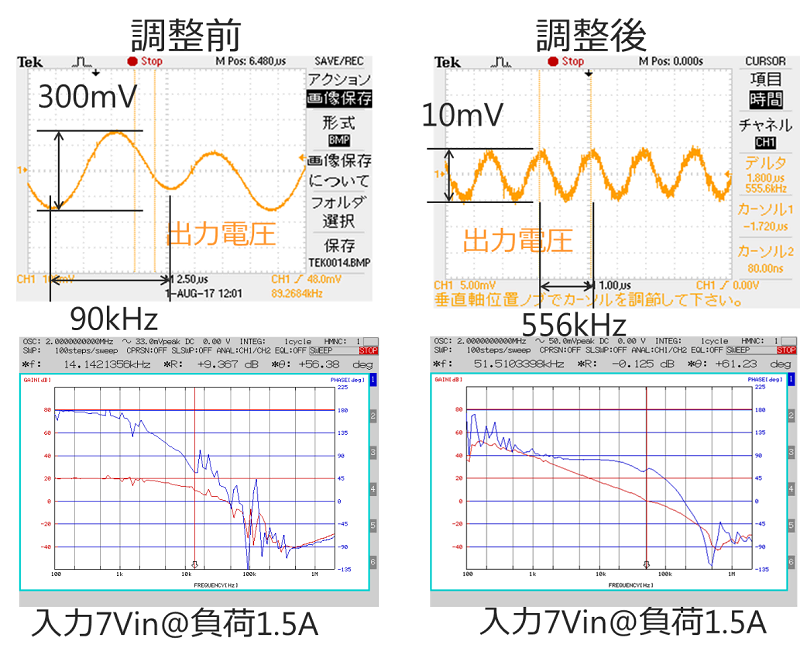

次にリップル電圧と周波数特性の確認です(図3)。

リップル電圧をみると、入力が 5V の時は安定していますが、入力が 7V の時は揺れが大きく、不安定になっています。

また周波数特性を比べてみると、7V 入力のグラフは、5V入力のものに比べ、ギザギザした「のこぎり状」になっています。

これらの原因として、基板が通電していないことが考えられますが、事前の導通チェックで通電していることは確認できているため、別の方法で安定化をする必要があります。

ここで登場するのが「位相調整」です。

位相調整?

位相調整とは、抵抗やコンデンサーを変えることで電源の安定度を表す数値(クロスオーバー周波数、ゲイン余裕、位相余裕)を調整し、電源を安定化させることです。

電源を安定させるためには、それぞれの値を以下のように調整する必要があります。

・クロスオーバー周波数 … 電源の周波数の 1/10 程度(今回の電源 IC の周波数は 550kHz のため 55kHz 付近)

・ゲイン余裕 … -10dB 以下

・位相余裕 … 60deg 以上

この値に近づけられるよう、図4 の赤マルで囲んだ抵抗とコンデンサーを変更します。

しかし、抵抗やコンデンサーの値をどのように変更すれば電源が安定するのかが全く分からず、まずは適当な抵抗とコンデンサーを組み合わせて、それぞれの場合の数値を測定していきました。

そのまま続けること 1週間弱…

下記のような結果を得ることができました。

Vin=7V、負荷:1.5A のとき実測値理想クロスオーバー周波数 [kHz]51.555KHz 付近ゲイン余裕 [dB]-13.1≦ -10dB位相余裕 [deg]61.2≧ 60deg

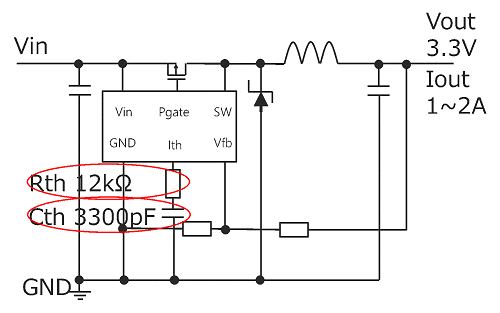

最終的に安定した回路が図5です。

フィードバック抵抗に並列でつないでいたコンデンサー(図3の Cff )を取り、Ith ピンに直列につないでいた抵抗の値とコンデンサの容量を変更しました。

再びリップル電圧を測定!

位相調整後のグラフを見ると、リップル電圧が10mVと非常に小さく、また周波数特性のグラフも滑らかになっております。

位相調整、なんとか成功しました!!

最後に

位相調整は想像以上に大変でした。。。

設計をしている方々は、暗闇の中を、壁を伝って歩くような地道な作業を日々おこなっているということが分かりました。

今後は FAE として、お客様が困らないような電源や設計を提案できるよう精進していきます。

次回は、DCDC コンバーターの評価についてです。お楽しみに!

おまけ

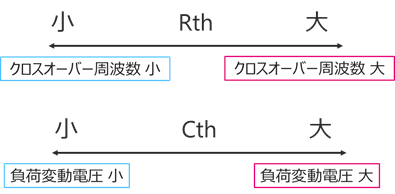

1週間の試行錯誤の中で分かった、抵抗 Rth とコンデンサー Cth の数値と位相調整パラメーターの関係性を記載します。

位相調整の一助となれば幸いです。