はじめまして。私はマクニカに新卒として入社し、まだまだ若手の半導体FAEとして現在活動をしております。

私は元々畑違いの分野からの入社ということもあり、アナログ分野の知識をキャッチアップするには苦労する部分が多々ありました。なかでもアナログ部品の1つであるADコンバーターを提案する際、お客様のアプリケーションに対して紹介するADコンバーターの精度をどのように考えれば良いのか苦労したことがありました。

今回は、そんなADコンバーターの精度を考える際に必要になる分解能に関連した仕様の考え方について紹介していきたいと思います。

分解能の落とし穴

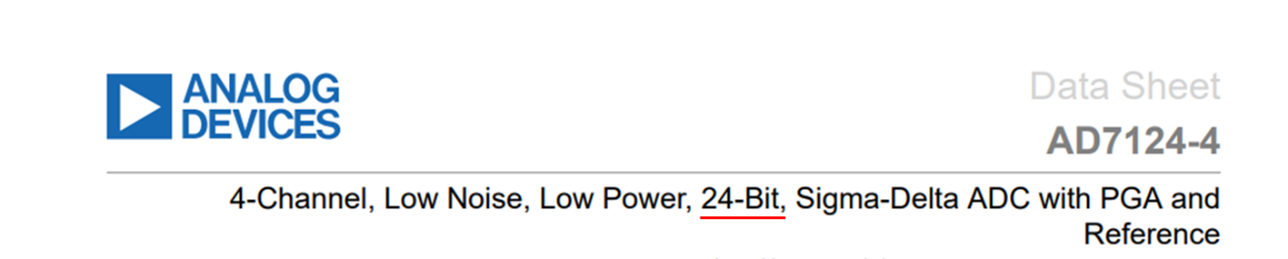

ADコンバーターを選択するときにまず一番気にされるであろうポイントとしては、その精度かと思います。そのため、データシートを開くと表紙に規定されている分解能の値にまず目が行くと思いますが、そこに落とし穴がありました。

私が研修期間を終えお客様を担当し始めた頃、お打ち合わせの中でお客様から、24bit以上の分解能が高く 精度の良いADコンバーターを提案して欲しいとリクエストをもらいました。そこで私は、24bitADコンバーター製品を紹介したのですが、お客様がデータシートを見るなり何やらカリカリと目の前で計算をし始めました。

すると、お客様は「悪くないけど、もう少し欲しいかも。」と一言。

私は最初何のことを言っているのか、ピンと来ませんでした。なぜなら、データシート表紙のスペック概要として載っている分解能としては十分に要求を満たせているものであると思っていたからです。しかし、私の考えは甘く、実際には「有効分解能」や「ノイズフリー分解能」というものを考慮しなければなりませんでした。

実際ADコンバーターには、ある程度ノイズが発生します。このノイズには主にADコンバーター固有のノイズや、変換時に発生する量子化ノイズなどが存在しますが、このノイズが実際のADコンバーターの分解能に影響を及ぼします。

そのため、ADCの分解能を考える際は、仕様に合わせて「有効分解能」や「ノイズフリー分解能」という考え方も考慮する必要があります。

RMSノイズとピーク to ピークノイズについて

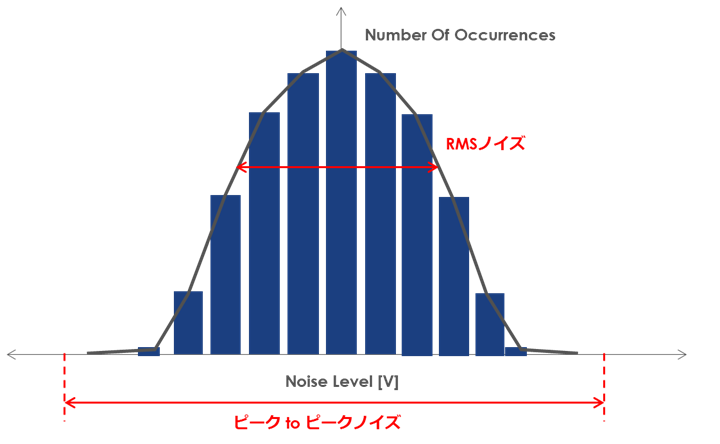

まず、「有効分解能」と「ノイズフリー分解能」の考え方に入る前に、RMSノイズとピーク to ピークノイズの2つのノイズの考え方について触れておきたいと思います。

ADコンバーターのアナログ値に含まれているランダムなノイズの表し方には、RMSノイズとピーク to ピークノイズの大きく2つの方法があります。

ノイズの大きさ別の確率分布については、一般的に図2のようなガウス分布で表され、RMSノイズは図2のガウス分布から計算された標準偏差を実効値として表したものとなります。このうちRMSノイズはガウス分布の約99.9%以上の確率を占め、ピーク to ピークノイズは、ガウス分布の約0.1%の確率で出現するノイズとなり、RMSノイズ×6.6で表すことができます。

有効分解能について

有効分解能は、ADコンバーターのRMSノイズとADコンバーターのフルスケール入力電圧で以下のように表されます。

Effective resolution:有効分解能

full-scale input voltage range:フルスケール入力電圧範囲

ADC RMS noise:ADC RMS ノイズ

例えば、アナログ・デバイセズ社製品の24bitADコンバーター「AD7124-4」を例に有効分解能を求めてみたいと思います。ADコンバーターのフルスケール入力電圧範囲は、ADコンバーターのリファレンス電圧に基づいて求められます。PGAが内蔵の場合はそのゲインも考慮する必要があります。

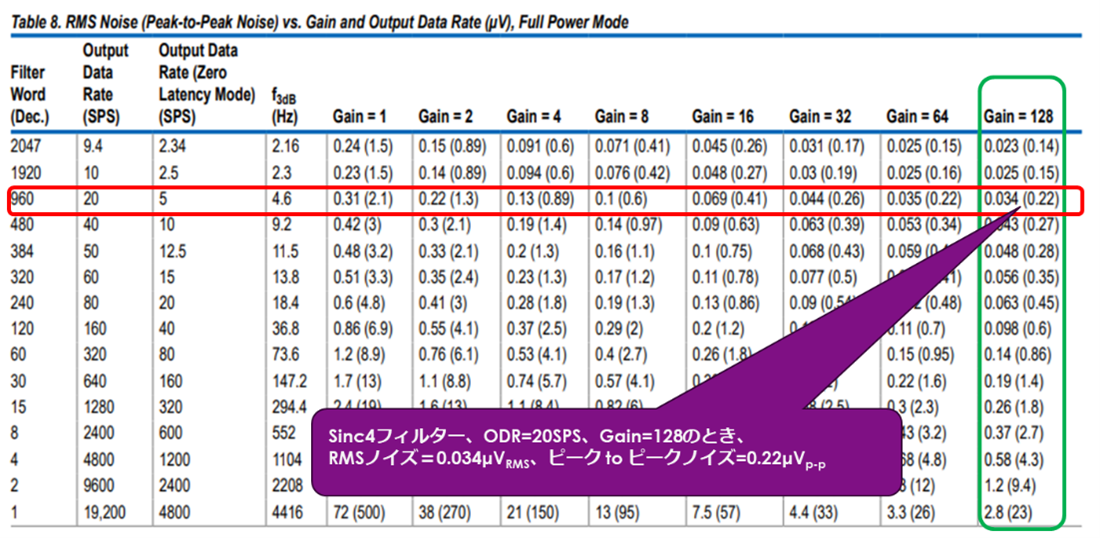

Sinc4フィルターを使用し、サンプリングレート20SPSでゲインの設定が128、2.5Vのリファレンス電圧の条件(図3)を考えてみると、(±VREF/PGA = ±2.5V/128 = 39.1mV) の入力範囲でデータシートより0.034μVRMSのノイズが発生します。

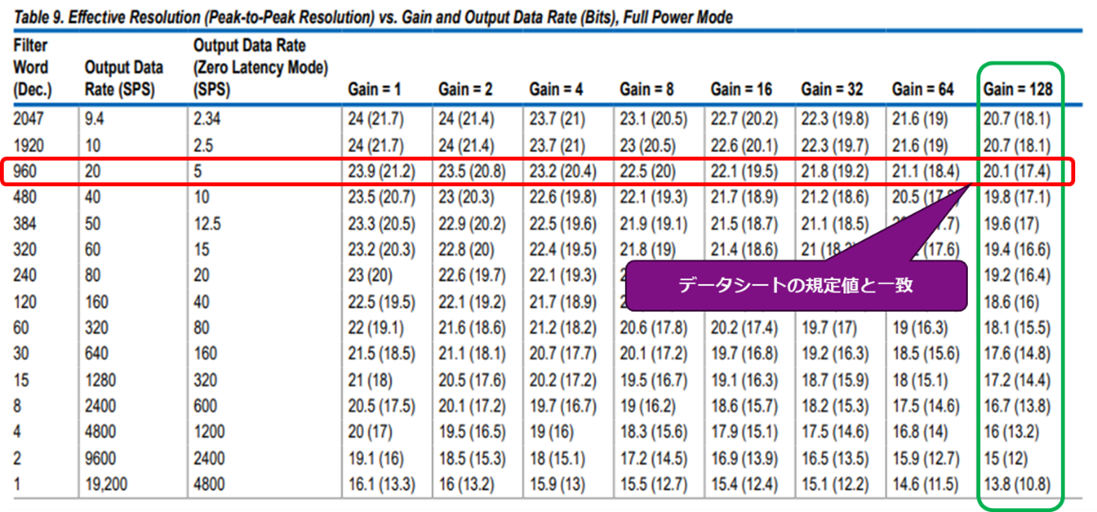

したがって、有効分解能は以下のように計算することができます。また、これはデータシートに規定されているノイズフリー分解能と一致していることが確認できます。(図4)

このように、24bit品としてリリースされている製品でも、RMSノイズを考慮した有効分解能を算出してみると、24bitよりも分解能としては小さくなることがあります。

そのためADコンバーターの選定時には、実際にアプリケーションで必要になる分解能を理解しておくことが重要です。

続いては、ノイズフリー分解能について見ていきます。

ノイズフリー分解能について

ノイズフリー分解能は有効分解能と異なり、ノイズ算出時にはRMSノイズではなく、ピーク to ピーク電圧ノイズを使用します。ノイズフリー分解能もビット単位で表されており、式としては以下のように定義されます。

Noise-free resolution:ノイズフリー分解能

full-scale input voltage range:フルスケール入力電圧範囲

ADC peak-to-peak noise:ADC ピーク to ピークノイズ

ノイズフリー分解能についても、アナログ・デバイセズ社製品の24bitADコンバーター「AD7124-4」を例に求めてみたいと思います。Sinc4フィルターを使用し、サンプリングレート20SPSでゲインの設定が128、2.5Vのリファレンス電圧の条件(図3)を考えてみると、(±VREF/PGA = ±2.5V/128 = 39.1mV)の入力範囲でデータシートより0.22μVp-pのノイズが発生します。

したがって、ノイズフリー分解能は以下のように計算することができます。また、これはデータシートに規定されているノイズフリー分解能と一致していることが確認できます。(図4)

このようにノイズフリー分解能では、有効分解能よりも約2.7 bit分小さく算出されます。これは、ノイズフリー分解能はノイズとしてピーク to ピークノイズを考慮しているからです。上述のガウス分布からピーク to ピークノイズはRMSノイズの6.6倍になります。したがって、ノイズフリー分解能は有効分解能よりも小さく見積もられます。

しかし、ピーク to ピークノイズはADコンバーターのコードのちらつきの原因になる可能性があります。そのため、ちらつきのあるビットを排除した分解能として、より特性をよく表しているものはノイズフリー分解能となります。したがって、ADコンバーターの精度を気にする際に、有効分解能の考え方およびノイズフリー分解能の考え方は非常に重要になってきます。

まとめ

以上のように、ADコンバーターの分解能を考える際には、アプリケーションの要求に応じて実際に有効になるビット数がどの程度になるかを見積もる必要があります。

また、その有効になるビット数の考え方には、有効分解能とノイズフリー分解能の2種類あります。この有効なビット数の計算方法は、メーカーによって異なる場合があるので、異なるメーカーの製品と比較する際は、どちらの方法で規定されているかを注意して確認してください。したがって、ADコンバーターの選定時にデバイスの真の精度を見積もるためには、有効分解能またはノイズフリー分解能の考え方を知っておくことが非常に重要です。

がんばれタネペンズ~若手アナログFAEのサポート日誌~ 記事一覧

・第1回 ADCの分解能、どうやって考える?

お問い合わせ

本記事に関してご質問などありましたら、以下よりお問い合わせください。

アナログ・デバイセズ メーカー情報 Top へ

アナログ・デバイセズ メーカー情報 Top ページへ戻りたい方は、以下をクリックください。