温度を検知するためのセンサーとしては、設定された温度を保つように働くサーモスタット、電子システムの温度を監視し、温度の異常上昇からシステムを保護するための基板取付型の半導体温度センサー、低温域から高温域までの測定が可能な熱電対、測温抵抗体(RTD)などの工業用温度センサーがあります。

今回、数多くの温度センサーの中から一般的で温度計測/制御で扱いやすい、熱電対、測温抵抗体(RTD)、サーミスタ、半導体温度センサーを取り上げ、各温度センサーの特長をご紹介します。

各温度センサーの主な特長

下の表は、各温度センサーの特徴を比較したものです。

熱電対や測温抵抗体(RTD)は低温域~高温域までの測定が可能で精度も良いのですが、反面、価格が高くなりますので、用途によって、温度センサーは使い分けが必要です。

|

|

熱電対 |

測温抵抗体(RTD) |

サーミスタ |

半導体温度センサー |

|

温度範囲 |

-200 ~ +1700℃ |

-240 ~ +700℃ |

-100 ~ +500℃ |

-55 ~ +150℃ |

|

精度 |

〇 |

◎ |

キャリブレーションに依存 |

〇 |

|

価格 |

高 |

高 |

中 |

低 |

温度センサーの主な特長(弊社調べ)

次に、各温度センサーについて、もう少し詳しくご説明します。

熱電対

熱電対(ねつでんつい)は2種の異種金属の片側を接触させ、もう片側に現れた電位差にて、接触部の温度を測定するものです。接触させる金属の種類により、測定できる温度範囲は異なります。なお、熱電対はJIS規格があり、タイプB、R、S、N、K、E、J、T、Cの9種類となります。

温度特性

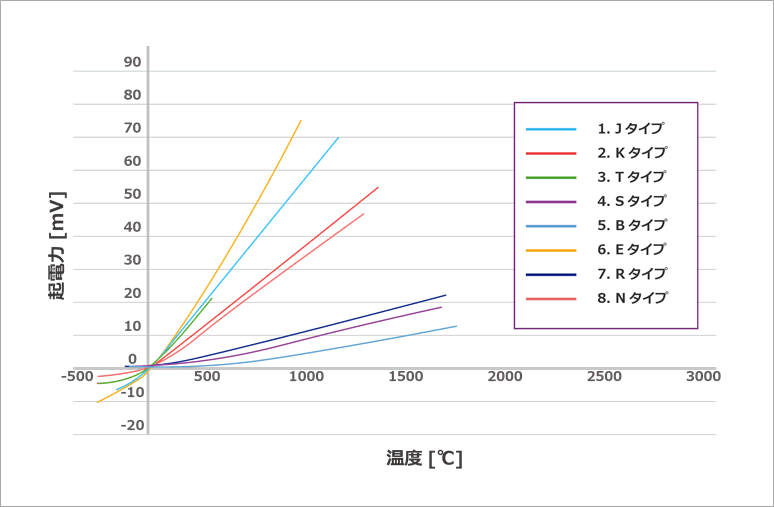

先ほど紹介した熱電対は、計測可能な温度と、「起電力」という回路に電流を流す原動力をもとにグラフ化すると、以下の図のような特性であることがわかります。

※タイプCは空気中で使用できないものなのでグラフから省いています。

やや湾曲している物もあれば、きれいな直線になっている物もありますが、測定可能な温度範囲も様々です。共通していることは「温度0℃で起電力0mV」になることです。これは「冷接点補償」と呼ばれる補正を加えているためです。

「冷接点補償」の補正方法

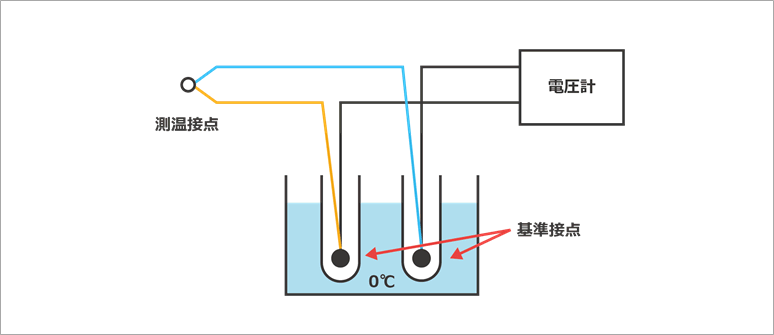

熱電対は、2種の異種金属の片側を接触させ、もう片側に現れた電位差にて、接触部の温度を測定するものとご紹介しました。2種類の異種金属が接触する部分を「測温接点」と呼び、金属と計測機側の接点を「基準接点(冷接点)」と呼びます。

熱電対での測定は、基本的に「基準接点が0℃」の時の基準接点間の電圧を測定することで、測温接点の温度に換算します。これを「冷接点補償」と言います。

現実問題、「冷接点補償」は難しい

しかし、「冷接点補償」のため、例えば、内部にペルチェ素子等を設置し基準接点を常に0℃に維持するということは現実的ではありません。このため実際の製品では「基準接点補償」という方法で補正しています。基準接点補償は回路基板上の熱電対の接続部分(端子台等)の温度を測定し、0℃を基準とする熱起電力を加算することで補正しています。

基準接点補償にはPt100白金測温抵抗体が使われることが多いので、一旦、測温抵抗体(RTD)をご説明します。

測温抵抗体(RTD: Resistance Temperature Detector)

測温抵抗体(そくおんていこうたい)は自己の温度によってその抵抗値を変化させる現象を利用したものです。

金属タイプのものを一般的にRTD、セラミック半導体を利用したものをサーミスタと呼んでいます。

RTDは白金、ニッケル、銅などが使われますが、中でも白金を使ったPt100白金測温抵抗体は精度が高いことから工業計測用にはが多く使われています。

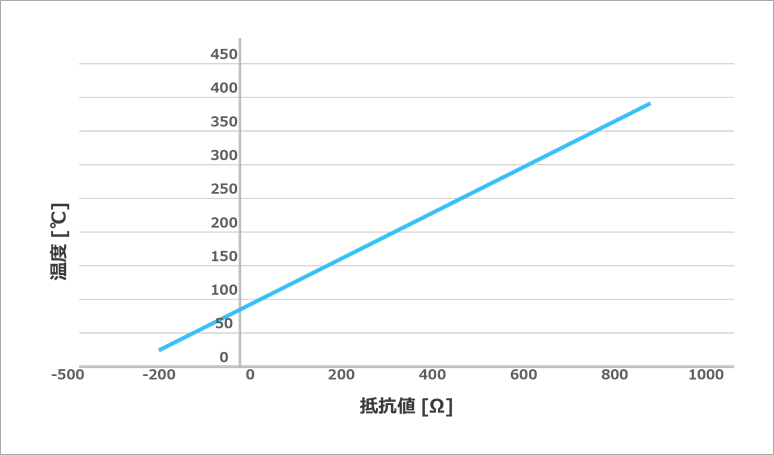

Pt100白金測温抵抗体の温度特性

Pt100は非常に優れた線形性を有しており、正確な温度測定に広く用いられています。ちなみに「Pt100」という呼称は、「0℃で100Ω」が由来です。

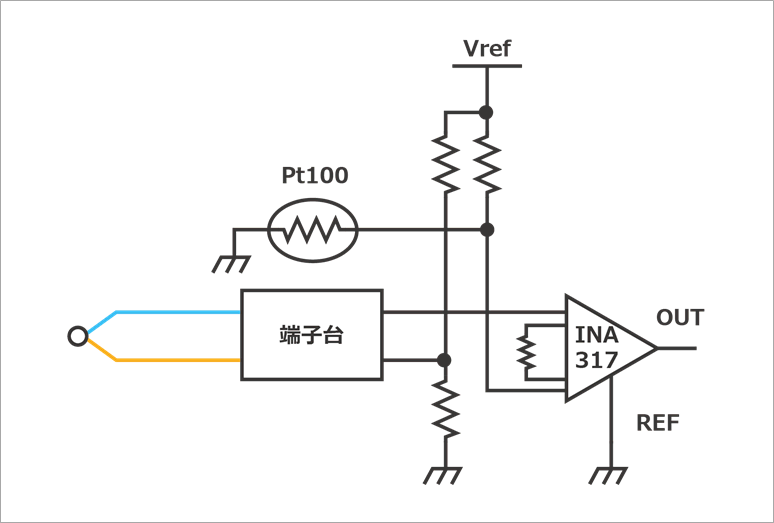

白金抵抗体を使った熱電対の回路例

先ほどご説明した、熱電対の「基準接点補償」ですが、測温抵抗体は非常に高精度であることから、熱電対の基準接点補償に利用されます。高精度の抵抗と基準電圧(Vref)、そして白金抵抗体(Pt100)を用いて、以下の様な回路構成にすることで実現できます。

しかし、Pt100は素材が白金のため、かなり高価です。そこで、安価な温度測定回路では、多くにサーミスタが用いられています。

サーミスタ

サーミスタは熱により抵抗値が変化しますが、その変化には2通りあります。

・温度が上がると、抵抗値が下がる → NTC(Negative Temperature Coefficient)

・温度が上がると、抵抗値が上がる → PTC(Positive Temperature Coefficient)

温度特性

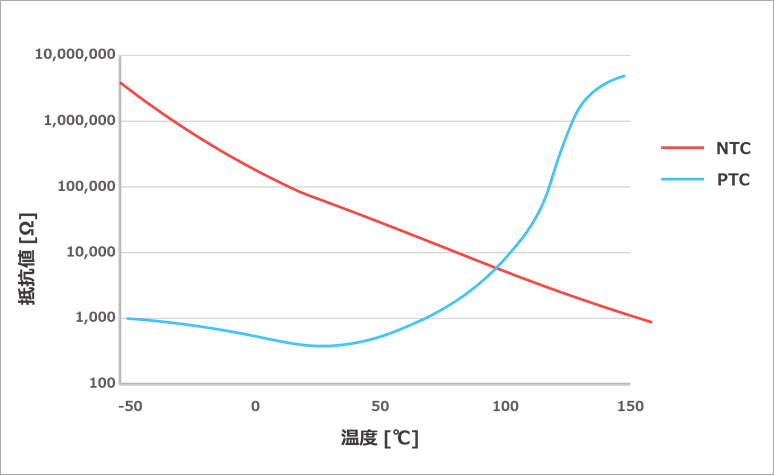

サーミスタの温度特性は下図のようになります。

サーミスタの温度特性は、0℃~100℃の範囲で顕著に抵抗値が変化するため、他の温度センサーに比べ、温度の変化をはっきりと捉え易いのが特長です。

一般的に温度測定ではNTCが使用される

NTCとPTCでは特性のカーブに差異があります。NTCは緩やかに変化するのに対し、PTCはある温度を境に急峻に変化します。一般的に温度測定に使用されるのはNTCとなります。

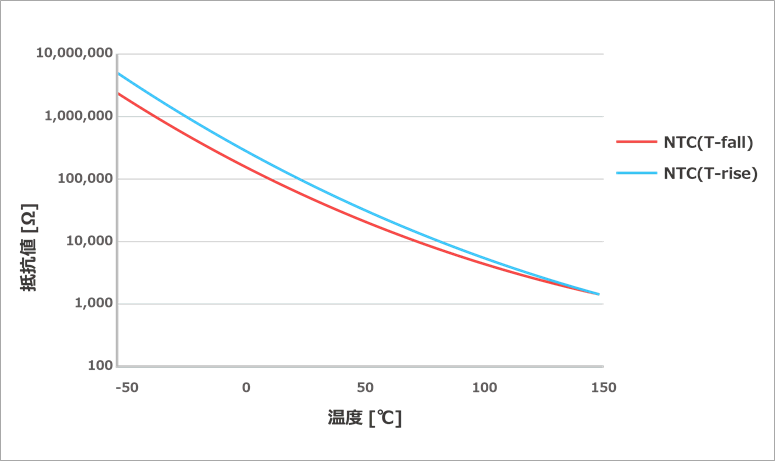

ただ、よく見るとその特性は白金抵抗と異なり線形ではありません。更に、基本的に抵抗器なので自己発熱は避けられず、抵抗値にヒステリシスが現れるため、誤差の要因となります。

半導体温度センサー

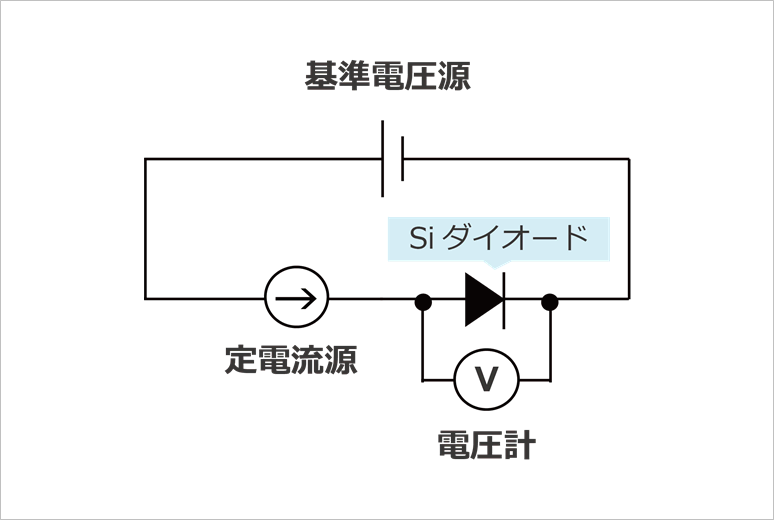

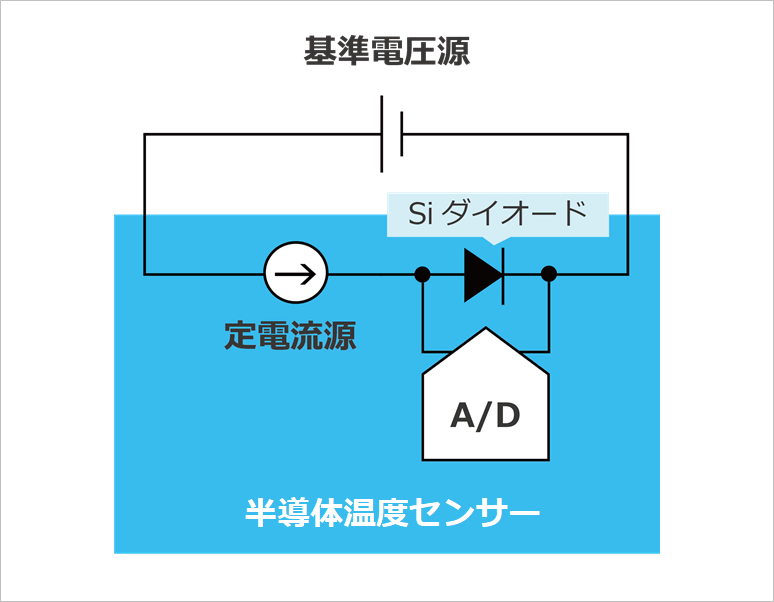

代表的な半導体温度センサーとして「Siダイオード」が挙げられます。SiダイオードのVf(順方向電圧)には-2mV/℃の温度係数があり、温度が上がるほどVfは下がります。ダイオードの両端の電圧を測定することで温度が測定できます。

SiダイオードはPNPトランジスタでも代用することができます。その場合は、エミッタとベース間の電圧を測定します。ダイオードのVfは流す電流値に依存するため、精度が高い定電流源が必要です。この測定方法は、プロセッサやASIC等のIC内部の温度測定に多く使用されています。

温度センサーの比較

最後に熱電対を除く、白金抵抗体(Pt100)、サーミスタ、半導体温度センサーを比較してみましょう。

|

|

Pt100 |

サーミスタ |

半導体温度センサー |

|

温度範囲 |

-240 ~ +700℃ |

-100 ~ +500℃ |

-55 ~ +150℃ |

|

精度 |

高 |

低 |

高 |

|

線形性 |

中 |

低 |

高 |

|

周辺回路 |

多 |

多 |

不要/少 |

|

価格 |

高 |

中 |

低 |

温度センサー比較(弊社調べ)

半導体温度センサーの精度は、Pt100には及ばないものの、サーミスタよりは格段に優れています。高精度基準電圧源やAFE(オペアンプ、A/Dコンバータ)等が省けるため、周辺回路や価格を鑑みても、回路全体のコストは半導体温度センサーが最も安価になります。また、継続的な温度測定や異常動作の検知などIoT機器にも多く利用されています。

お問い合わせ

新規市場開拓、新製品開発を推進するため、製品・サービスを電子化、IoT 化することを ご検討している企業様には、最適な製品選定から、導入方法まで、わかりやすくご説明させていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。