はじめに。「品出し作業を人・経験に頼らず効率化する方法はあるの?」

スーパーやホームセンターなどで「店舗の品出し作業を、もっと効率化する方法はないのか?」と考えたことがないでしょうか。

広い店内で、どの商品が売れているのか?品切れが起きているのか?など、限られたスタッフだけで常に把握することは難しいですよね。インカムを付けて情報共有・連携している店舗もありますが、それでも100%把握できるわけではありません。

しかし、ここに「エレクトロニクス技術を活用」できたらどうでしょうか? 今までは全て人が判断していたため、”経験による差”が大きかったと思われますが、エレクトロニクス技術を活用すれば、たとえ新人さんでも効率よく動けるのではないでしょうか?

近年の画像認識技術や、センシング技術は見逃せないレベルまで進化しています。当社が得意とするエレクトロニクス技術を活用した実例を含めてご紹介しますので、ぜひご一読ください。

スーパーにおける「品出し」の悩み

スーパーでお客様を呼び寄せる特売品。そんな特売品目当てで訪れたとき、特売品の陳列棚が空っぽになっていたらどうでしょう。私だったらすぐに帰ります。

特売品でなくても、TV番組で取りあげられたり、有名人がSNSで紹介したなどの理由で、急に売れるようになった商品もあるかもしれません。そんなとき、せっかく倉庫には在庫があるのに、品出しができていないため、販売機会を損失するような事態は絶対に避けたいところです。売上もそうですが、お客様の期待を裏切る、という両者にとって残念な結果になってしまいます。

では、どうして品切れが起きるのでしょう?

1. 売れ行き(売れるスピード)が把握できない

何事もそうですが、やってみなければ結果はわかりません。絶対売れると思っていた商品がなかなか売れないかもしれませんし、その逆もまたしかりです。時間帯や天候にも左右されそうです。

こういった予測は経験がないとわかりません。ベテラン社員のみで構成されたチームであれば予測に基づく行動をとれますが、経験の浅いアルバイトのスタッフだけで仕事を回さなければならないようなケースでは、予測した行動ができないため品切れの状況が起きてしまいます。

2. 働き手の不満

品出し経験者の話を伺ってみたところ、あまり楽しい作業とは言えないとのことでした。はじめは商品棚の場所を覚えられなくて時間がかかるし、仕事を覚えたら覚えたで単純作業で飽きるといった不満があるようです。ほかにも、ジャガイモの重い箱を持ち上げたら腰痛になった、ダンボールで手を切った、冷房が寒いなど、人間ならではの不満も多々あるようでした。(この不満の解決方法については、また別の機会にご紹介します)

品出しの効率化、販売機会を最大化!

このような課題や不満を解決するにはどうすればいいのでしょうか?

ここはやはり「AI、エレクトロニクス技術」の活用でしょう。冒頭で申し上げたとおり、近年の画像認識やセンシング技術は非常にレベルが高く、かつ低コストで導入可能になっています。ひと昔前までは費用対効果が合わないと敬遠していたソリューションでも、今では低コストで導入でき、すぐに結果につながる製品やサービスが増えています。

そこで、商品の陳列状況をモニタリングするための"センサー"を設置する、もしくは"カメラでの自動認識"をしてみるのはいかがでしょうか?

「棚の商品がどれだけ減っているか?」あるいは、「お客様が間違った場所に商品を戻していないか?」など、モニタリングした結果をスマートフォン・パソコン・店内放送・警告ランプなどからアラート(通知)を出すことで、適切な品出しのタイミングを知ることができます。

店内を常に巡回する必要はありません!「必要な時に必要な分だけ対応すればいい仕組み」を作ればよいのです。

マクニカでは、こういった課題を解決する仕組みづくりを、ゼロからお手伝いすることも可能ですし、製品開発支援のみのご対応も行っております。

お客様の課題やご要望に応じてフレキシブルな対応をさせていただきます。

「ものづくりコンサルティング」がご支援できること

1. 各種センサーの提案

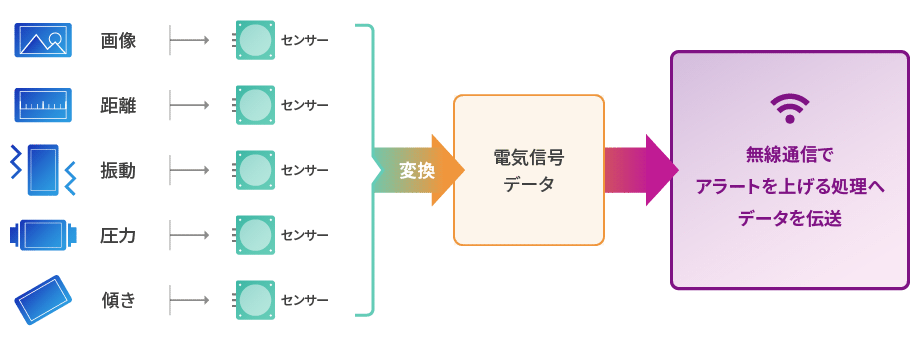

センサーとは、物理的、化学的な現象を電気信号やデータに変換して出力するデバイスや装置です。

わかりやすく言えば、視覚や聴覚といった人間の五感を、エレクトロニクス機器でも同様に扱う役割を果たしています。

ただし、人間は視覚や聴覚を合わせて複雑な判断ができますが、エレクトロニクス機器ではそこまでの判断はできないため、使用する目的に合った最適なセンサーを選ばなければなりません。

今回の品出しのケースでは、"商品が何個減った"という情報をリアルタイムで知るために、商品棚に適切なセンサーを設置します。

そのあと、センサーで取得した"商品が何個減った"という情報を従業員に伝えて初めて、人間の眼に代わることができます。次は、その伝達方法を考えてみましょう。

センサーで取得した情報の伝達方法

2.アラート方法の検討と構築

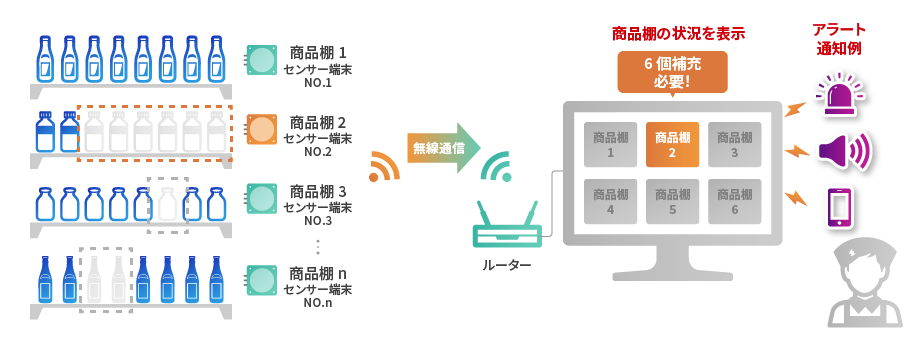

"商品が何個減った"というセンサーの情報を受け取って、実際に品出しを行うためには、"何個減った"というアラート(通知)を従業員に伝える必要があります。そのためにはまず、各商品棚に取り付けるセンサー端末と、その情報を送る先のルーターとPCを用意します。

センサー端末からルーターへの通信は無線で行います。無線にも数多く種類があり、BluetoothやWi-Fiは一般的に使用されておりイメージしやすいかと思いますが、スーパーやホームセンターでの使用を考える場合には通信距離や電波強度、電波干渉などを考慮する必要があります。

そこで、920MHz帯を候補に挙げてみます。無線帯域としてよく使用されている2.4GHz帯(無線LAN, Bluetoothなど)は、設備管理者から「混線するのでこれ以上2.4GHz帯を増やさないで欲しい」という話が出ることもあります。2.4GHz帯は電波の到達能力的にも920MHz帯と比べれば劣るため、スループット(※)が下がっても構わないアプリケーションであれば920MHz帯はおすすめです。

ルーターがセンサーの情報を受信したら、PC画面に各商品棚の在庫が減った状況を表示するように設定します。例)「商品棚2(〇個減った)」

その情報をもとにして、たとえば、以下のような処理を行うのはいかがでしょうか?

[アラート通知例]

・商品棚のランプを点灯させる

・従業員だけがわかるような館内放送を流す

・従業員にスマホを持たせておいて通知を送る

「どの棚の商品が何個減ったか?」をセンサーで識別

どの"センサー"を使い、どの"無線方式"を使うのが最適なのか?など、お客様の実現したい目的や場面に応じてご提案させていただきます。

[※注釈]

スループットとは単位時間あたりの処理能力のことです。品出しのアラート信号をコンマ何秒で送り続ける必要はありません。

なお、1GHzを下回る小電力無線は通称Sub-GHz(サブギガ)と呼ばれています。

<920MHz帯の特長>

・通信距離は理論値25km、実用値100~200m(2.4GHz帯の約10倍)

・伝送速度は100kbps(400MHz帯の10倍以上)

・干渉の影響が少ない(WLAN / Bluetooth / 電子レンジ 等)

3.データの活用方法

センサーで取得したデータを、クラウドにためておくことも容易です。

将来的には取得したデータを販売促進に役立てる、クラウドでそれらのデータを処理してお知らせ(アドバイス)するといった仕組み化も可能です。

気温が高いときに売れる商品、雨の日に売れる商品など、今まで漠然としていた情報が可視化できます。

4.その他

上記以外にお困りごと、ご要望がございましたら、お気軽にご相談ください。フレキシブルにご対応させていただきます。

まとめ

今回ご紹介した内容はスーパー、コンビニ、ホームセンターなどに限らず、書店や薬局、病院、倉庫など、在庫を品出しする様々な場面で活用できます。飲食店においても食器の残量確認など、"在庫管理"というキーワードでも活用可能です。

働き手の不満を解消するソリューションは今回ご案内できませんでしたが、将来的には品出しを自動化するロボットが活躍していることでしょう。需要予測(発注)や価格決定、人員配置なども最適解を判断してくれるはずです。

また、AI導入が売上UPに寄与することは疑いようがありませんが、重要なのは「なぜ売れないのか?」や「なぜこんなに売れたのか?」という問いの答えを知ることです。原因を突き止めなければ、品切れや機会損失が発生して当然と言えます。

まずは、経験と勘に頼っていた部分を数値化して把握するところからはじめてみてはいかがでしょうか?

「ものづくりコンサルティング」サービスについて

マクニカ「ものづくりコンサルティング」サービスの詳細は、コチラ

お問い合わせ

本記事でご紹介したようなサービスを導入してみたい、まずは検討してみたいという方は、以下よりお気軽にご相談ください。