リリース概要

Sierra Wireless社より、次世代通信規格『5G』対応のモジュール:EM919xがリリースされました。EM919xは、Qualcomm社5G向けRFチップ:Snapdragon X55をベースとし、M.2形式のモジュールとなります。

モジュール外観図

製品ラインナップ

| 型番 | NR mmWave | NR Sub-6 | LTE Category 20 |

| EM9190 | 〇 | 〇 | 〇 |

| EM9191 | × | 〇 | 〇 |

| EM7690 | × | × | 〇 |

上記ラインナップはいずれも3gpp Release-15対応品となります。これは、5Gサービス展開にあたり既存LTEサービスを利用する形で部分的に5Gサービスを開始する世界情勢が背景にあります。従いまして将来的にNew Radio規格(5Gフル機能)へ対応予定となります。

モジュール仕様

|

型番 |

EM9190 |

|

|

Air Interface |

NR mmWave NR Sub-6 GHz LTE Category-20 HSPA+/WCDMA |

|

|

寸法(WxDxH[mm]) |

52 x 30 x 2.38 |

|

|

電源電圧[V] |

3.3 [V] typ. (3.135 ~ 4.4 [V]) |

|

|

外部I/F |

コネクタ形状 |

M.2 form factor |

|

Host IF |

PCIe 3.0 1-lane USB 3.1 Gen2 |

|

|

(Peak) |

Downlink |

~7.53 [Gbps] (8 layers LTE + mmWave) |

|

Uplink |

~2.98 [Gbps] (8 layers LTE + mmWave) |

|

|

国内キャリア |

Docomo KDDI SoftBank |

|

|

対応周波数 |

5G NR Sub-6 GHz n1, n2, n3, n5, n28, n41, n66, n71, n77, n78, n79

5G mmWave n257, n258, n260, n261

LTE Category-20 B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B46, B48, B66, B71

HSPA+/WCDMA Band 1,2,3,4,5,6,8,9,19 |

|

|

温度範囲[℃] |

通常動作 |

Class-A: -30~+70 Class-B: -40~+85 |

|

保存環境 |

-40~+85 |

|

スケジュール

| 国内電波法取得 | 取得済 |

| キャリアIOT取得 | 2020 Q4 - 2021 Q1 |

※試験状況によっては日程前後する可能性がございますので、最新情報につきましては弊社まで御問合せ下さい。

次世代規格『5G』とは

ここでは、そもそも次世代通信規格『5G』とは何かということについて紹介します。

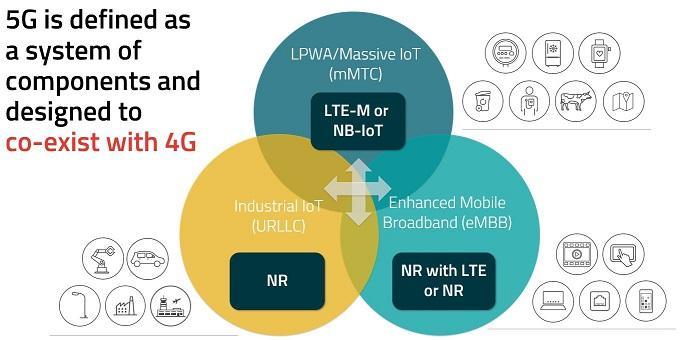

5GのKPIとしては下記の3つとなります。

①:eMBB:大容量通信

②:mMTC:同時多重接続

③:URLCC:超低遅延通信

① eMBB

eMBB(Enhanced Mobile BroadBand)は大容量通信を指しております。従来のLTE通信よりも格段にスループットを向上させ、理論値としては215G[bps]以上(New Radio規格適用)、またSierra Wireless社の検証ではピーク時に5~7G[bps]のスループットを確認しております。その他通信レイテンシも改善され、従来の15[ms](LTE)から3~5[ms]程度まで低減される見込みとなります。

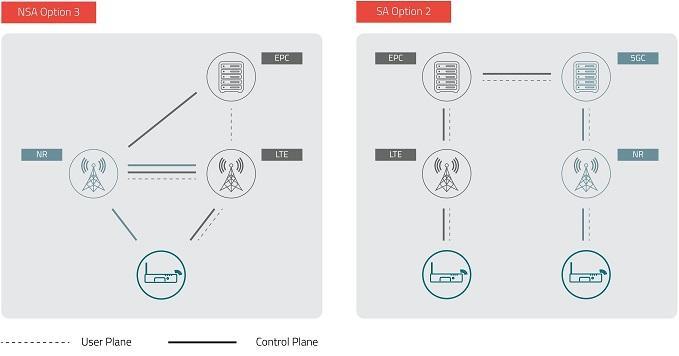

NSA/SAとは

<NSA:Non-Stand Alone>

LTE網のコアネットワークEPCと新たに新設される5G基地局(en-gNB)を組み合わせた構成となります。無線端末からのパケットのうち、無線通信に使用するデータを取り扱うControl-Plane(C-Plane)レイヤの制御はLTEのマクロセル、一方ユーザデータ等を取り扱うUser-Plane(U-Plane)レイヤの制御は5G基地局によるスモールセルにより各々制御を行う事で実現します。

<SA:Stand Alone>

C-Plane/U-Planeとも5G基地局/コアネットワークで制御する構成です。これにより5Gの全技術(eMBB、mMTC、URLCC)を1つのネットワークで制御可能、且つアプリケーション用途に応じて各々適用される『ネットワークスライシング』が実現可能です。勿論NSAとも互換性を持たせており、既存のLTE端末との通信も可能です。

② mMTC

mMTC(massive Machine Type Communication)は多重接続を指します。LTE通信では平方キロメートルあたり最大10万デバイスの同時接続が可能であるのに対し、mMTCでは最大100万デバイスと、現状から10倍のデバイスが同時接続しても通信を担保する仕様となります。

デバイスの多重接続に伴い、これまでIoT化されていないアプリケーションへの導入が期待されます。それに伴いバッテリー面への懸念が挙げられます。mMTCでは、LTE網におけるLPWA通信:LTE Category-M1/NB-IoTの次世代規格として期待され、既存のLTE-M/NB-IoTからFirmware Updateで導入可能となります。

<期待されるアプリケーション>

スマートメーター、ウェアラブル機器等

③ URLCC

URLCC(Ultra-Reliable and Low Latency Communications)は、高信頼性低遅延通信を指します。eMBBで前述の通りLTE網では15[ms]の通信Latencyに対し、URLCCを導入する事で0.1[ms]のLatency/ネットワーク信頼性=5 nines(99.999%)を担保します。これにより、主に遠隔監視/制御に期待が出来ます。

URLCCはNew Radio規格(NR Release 16)以降での導入となります為、サービス開始は2022年頃と言われております。

<期待されるアプリケーション>

V2X(Automotive)、FA機器等

5Gを実現する次世代無線方式

5Gでは新たに『Sub-6GHz』『mmWave』の通信方式を利用いたします。これは従来のLTEで利用していた周波数よりもう少し高域の周波数帯を利用した通信方式で、範囲としてFR1/FR2でレンジ分けされております。このうちFR1はSub-6GHz、FR2はNew Radio mmWaveに相当します。

<Sub-6GHz>

Sub-6GHzは、6GHz帯に近い周波数帯を用いたキャリア通信方式となります。日本においては新たに3.7GHz、4.5GHz帯を利用予定となります。従来のLTEに近い周波数帯の為、アンテナ設計や認証に関してはLTEテクノロジーを踏襲できる可能性が高いため、幅広いアプリケーションへの適用が期待できます。

mmWave

mmWaveは、30G~300GHz帯の周波数を利用し、波長が10mms以下となる事からミリ波と呼ばれます。従来は主に衛星通信として利用され、3gppでは24.2G~52.6GHz帯を5G通信利用として定義しています。特長として、直進性が強く障害物に対し回り込まない波の性質を持っており、周波数によっては酸素吸収が発生する帯域も存在することから、長距離通信での利用を難しくしております。その他、設計する上で留意すべき点としては下記となります。

<消費電力>

高速通信時のピーク電流増加による消費電流増加が挙げられます。Sierra Wireless社として、mmWaveを利用する事で+4[W]、更にアプリケーションがCPE(Customer Premise Equipment)であれば最大+50[W]の消費電力増加が示唆されております。

<熱耐性>

高速通信に伴うRFコンポーネントの発熱が及ぼす危機への影響が挙げられます。ただしSierra Wirelessモジュールは、Softwareレベルでモジュール温度の監視が可能で、例えばAT Commandで定期的に温度をモニタリングし、温度閾値を超えた際安全にシステムを停止される等の機能を有しております。また、通信時のThermal Modelも提供しておりますので、事前の温度上昇検証に活用できます。

<アンテナ設計>

前述の通りmmWaveは環境による影響が大きい為、Sierra Wireless社では製品形態でのCharacterization/Calibrationの実施を推奨しております。従来のアンテナ設計は、基板上のRFラインにおける特性インピーダンスの設計や装置内のEMI改善等を行ってきましたが、mmWave通信では新たにモジュール型アンテナを使用します。これは製品形態におけるアンテナの設置位置だけでなく、アンテナモジュール自体の調整を行う必要があります。代表として、『ビームフォーミング』の設計が挙げられます。

ビームフォーミング

ビームフォーミング原理

Massive MIMOアンテナ例

ビームフォーミング(Beam Forming)とは、所定方向に電波の指向性を高める技術となります。従来、電波は送信アンテナを中心として特定の周波数を全方向へ放射しますが、ビームフォーミングにより電波の放射方向をある一方向に絞り利得を高める技術となります。mmWaveは前述の通りLTEと比べて対向側へ伝搬しにくい性質を持つ周波数帯となりますので、ビームフォーミングにより特定方向/周波数への伝搬性を向上させます。

ビームフォーミングの原理としましては『位相』となります。周波数は同位相の波を合成した場合は振幅が増幅し(a)、逆位相の場合は振幅が減衰、あるいは打ち消されます(b)。この性質を利用し、ビームフォーミングでは送信電波に含まれる周波数のうち、元周波数と同位相の周波数を発振して増幅、送信によって生じる反射波(ノイズ)に対しては逆位相の周波数を発振して打ち消します。これにより、mmWave周波数帯を用いて期待する方向へ期待データをより長距離に伝搬する事が出来ます。

ビームフォーミングはMassive MIMOアンテナにより実現します。これはモジュール化されたアンテナICとなり、最大128個のアレイから送受信する事が可能となりますので、ビームフォーミングをこれらのアレイに対し調整します。Sierra Wireless社ではQualcomm:QTM525/QTM527を推奨しております。

関連リンク

お問い合わせ

本プレスリリース内容に関して質問などありましたら、以下より問い合わせください。

セムテックメーカー情報Topページへ

セムテックメーカー情報Topページへ戻りたい方は、以下をクリックください。