半導体温度センサに興味があるけど、どんなものなのかわからないという方に向けて、従来の温度センサの特長と半導体温度センサのちがいについて、全3回にわたってご紹介します。

温度センサの種類と特性 シリーズ

第1回 熱電対、RTD、サーミスタの特性

第2回 半導体温度センサとは

第3回 半導体温度センサの利用例

第1回では、熱電対や白金抵抗、サーミスタの温度特性についてご紹介します。

熱電対の温度特性

熱電対(ねつでんつい)とは2種の異種金属の片側を接触させ、もう片側に現れた電位差にて、接触部の温度を測定するものです。接触させる金属の種類により、測定できる温度範囲は異なります。なお、熱電対はJIS規格があり、代表的なものは以下の8種類があります。

| 種類 | 構成材料 | |

| +極(脚) | -極(脚) | |

| B | 白金/ロジウム(30%) | 白金/ロジウム(6%) |

| R | 白金/ロジウム(13%) | 白金 |

| S | 白金/ロジウム(10%) | 白金 |

| N | ナイクロシル | ナイシル |

| K | クロメル | アルメル |

| E | クロメル | コンスタンタン |

| J | 鉄 | コンスタンタン |

| T | 銅 | コンスタンタン |

参考ページ:http://www.jisc.go.jp/index.html(JISC1602)

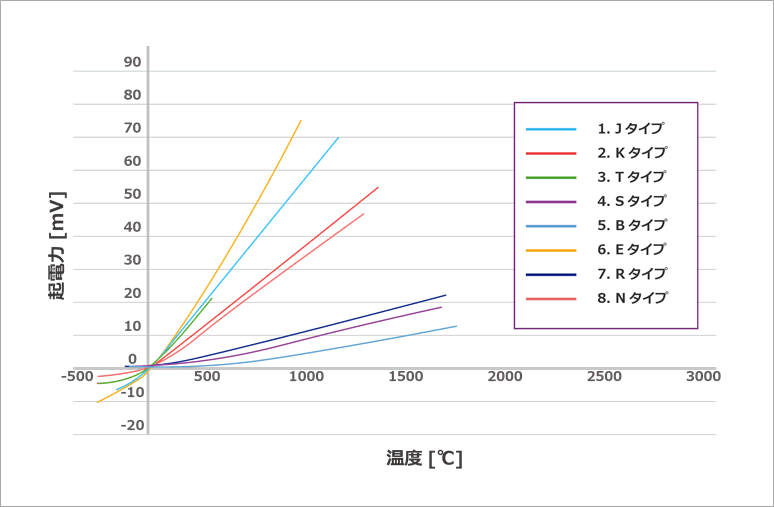

熱電対の種類と温度特性

先ほど紹介した8種類の熱電対は、計測可能な温度と、「起電力」という回路に電流を流す原動力をもとにグラフ化すると、以下の図のような特性であることがわかります。

やや湾曲している物もあれば、きれいな直線になっている物もありますが、測定可能な温度範囲も様々です。共通していることは「温度0℃で起電力0mV」になることです。これは「冷接点補償」と呼ばれる補正を加えているためです。

冷接点補償へさらに補正を加える「基準接点補償」とは

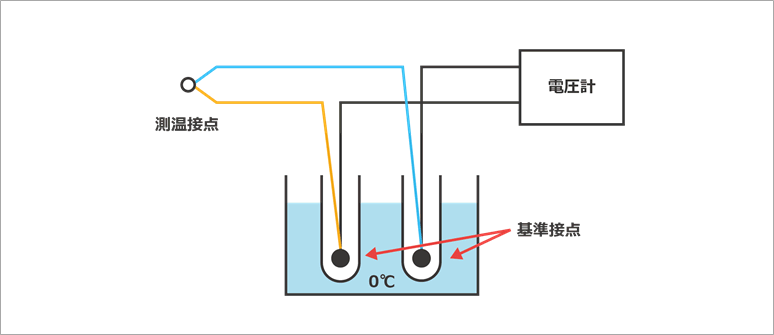

まず、熱電対を使う温度測定について、説明用の図を用意したので、こちらをご覧ください。

熱電対は、2種の異種金属の片側を接触させ、もう片側に現れた電位差にて、接触部の温度を測定するものとご紹介しました。2種類の異種金属が接触する部分を「測温接点」と呼び、金属と計測機側の接点を「基準接点(冷接点)」と呼びます。

熱電対での測定は、基本的に「基準接点が0℃」の時の基準接点間の電圧を測定することで、測温接点の温度に換算します。これを「冷接点補償」と言います。

しかし、内部にペルチェ素子等を設置し、基準接点を常に0℃に維持する回路を有した熱電対製品は、基本的にないと思います。そのため、回路基板上の熱電対の接続部分(端子台等)の温度を同時に測定し、その温度を基に補正を行う冷接点補償が必要になります。この補正を「基準接点補償」と言います。

白金抵抗を使った熱電対の回路例と温度特性

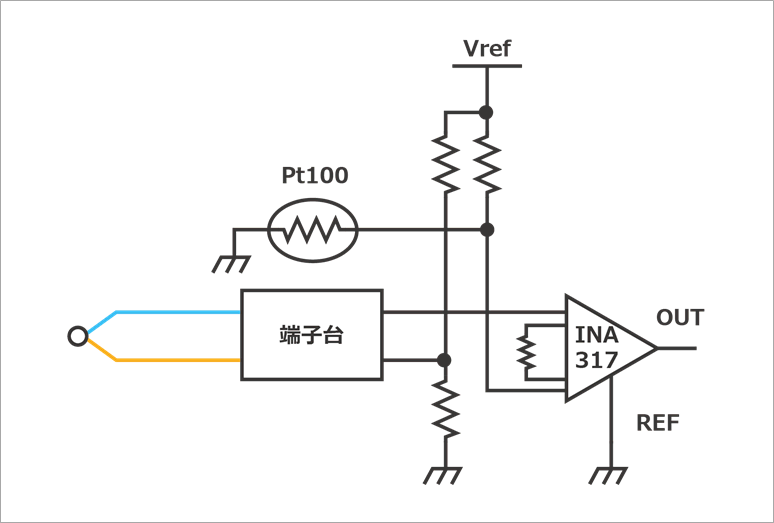

熱電対の入力回路例として、以下の図を用意しました。

基準接点補償用に高精度の抵抗と高精度の基準電圧(Vref)、そして白金抵抗(Pt100)を用いるのが一般的かと思います。Pt100は非常に優れた線形性を有しており、正確な温度測定に広く用いられています。ちなみに「Pt100」という呼称は、「0℃で100Ω」が由来です。

しかし、Pt100は素材が白金のため、かなり高価です。そこで、安価な温度測定回路では、多くにサーミスタが用いられています。

サーミスタの温度特性

サーミスタは熱により抵抗値が変化しますが、その変化には2通りあります。

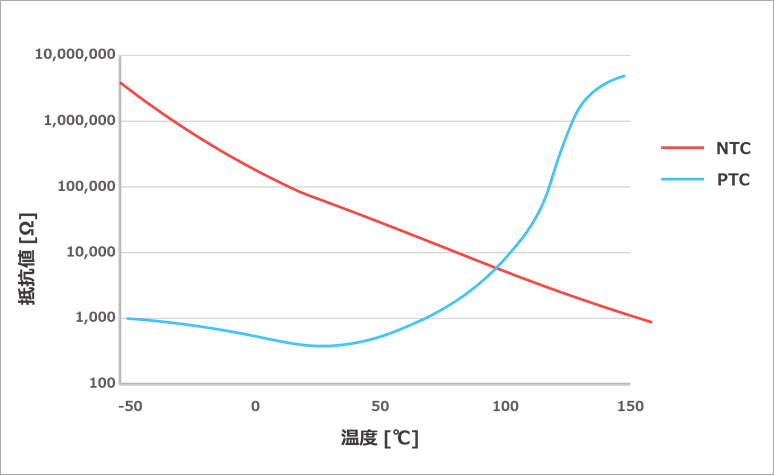

- 温度が上がると、抵抗値が下がる → NTC(Negative Temperature Coefficient)

- 温度が上がると、抵抗値が上がる → PTC(Positive Temperature Coefficient)

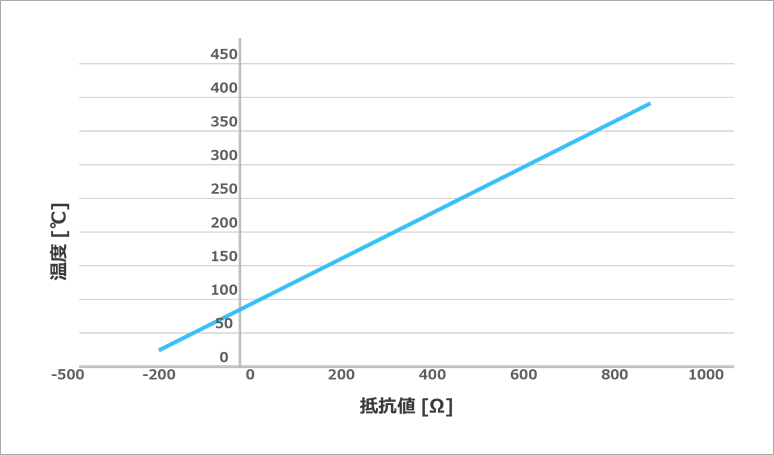

サーミスタの温度特性は下図のようになります。

サーミスタの温度特性は、0℃~100℃の範囲で顕著に抵抗値が変化するため、他の温度センサデバイスに比べ、温度の変化をはっきりと捉え易いのが特長です。

一般的に温度測定ではNTCが使用される

NTCとPTCでは特性のカーブに差異があります。NTCは緩やかに変化するのに対し、PTCはある温度を境に急峻に変化します。一般的に温度測定に使用されるのはNTCとなります。

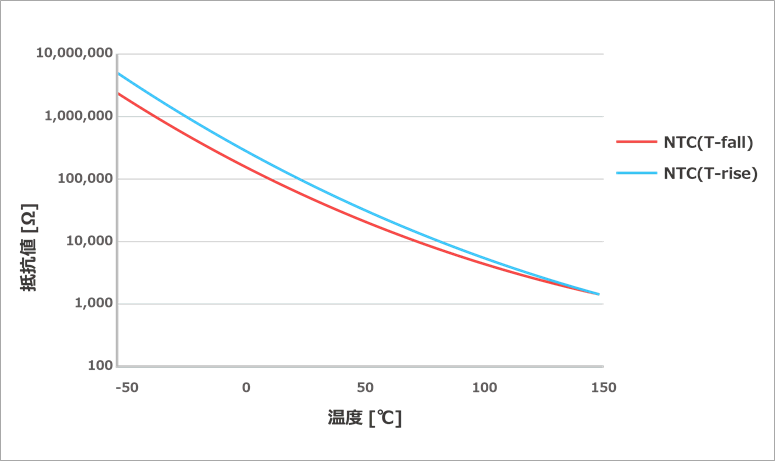

ただ、よく見るとその特性は白金抵抗と異なり線形ではありません。更に、基本的に抵抗器なので自己発熱は避けられず、抵抗値にヒステリシスが現れるため、誤差の要因となります。

白金抵抗やサーミスタのようなRTDを用いた熱電対回路は高価?

Pt100等の白金抵抗やサーミスタのように、自己の温度によってその抵抗値を変化させる素子を測温抵抗体(RTD:Resistance Temperature Detector)と呼びます。また、熱電対による温度測定には、熱電対とは別に以下の4つが必要となるため、回路コストが高くなるのは一目瞭然です。

熱電対以外に温度測定において必要な物

- RTD (白金抵抗、サーミスタ)

- 高精度固定抵抗 (RTDとの分圧用)

- 高精度基準電圧源 (RTDのバイアス用)

- 高精度AFE (オペアンプやA/Dコンバータ)

コストを抑えるには安価な半導体温度センサがおすすめ

ここまでをまとめると、「Pt100は高精度だが高価」、「サーミスタは安価だが誤差が大きい」ことが分かりました。また、RTDでは多数の部品を使用することになり、回路が複雑且つ実装面積が大きくなります。

これらの課題を解決するには、熱電対以外に必要な4種類の物が既に含まれた製品もある「半導体温度センサ」がおすすめです。

次回は半導体温度センサについて紹介します。

第2回 半導体温度センサとはに続く

おすすめ記事/資料はこちら

温度センサの種類と特性 シリーズ

第1回 熱電対、RTD、サーミスタの特性

第2回 半導体温度センサとは

第3回 半導体温度センサの利用例

センサとは何か?電子化、IoT化のための基礎知識