こんにちは、ぐぅです。

今回は研修で製作した基板の信号をオシロスコープを用いて測定したときに生じた疑問をまとめました。

オシロスコープとは電気信号の時間変化を波形として検出する装置です。

これを使うことで目には見えない電気信号が見えるようになります。

便利な装置ですね~。

オシロスコープを使用する上で非常に便利な機能の一つに「トリガー機能」があります。

「トリガー」とは直訳すると「拳銃の引き金」という意味です。

なんだか格好良さそうな機能ですが、これを使うとどうなるのか以下で示します。

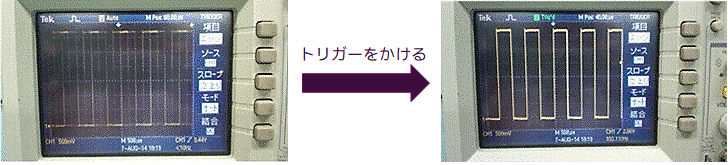

トリガーを掛けると、いくつも重なっていた波形が一つだけになりスッキリします。

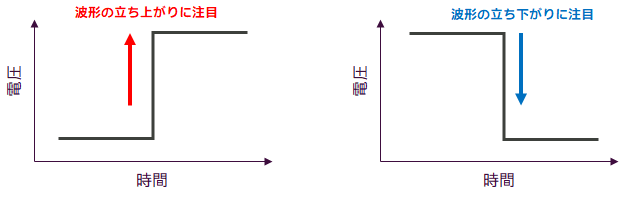

こうすることで、波形の立ち上がりや立ち下がりを確認することができます。

トリガーが便利なことはよく分かりましたが、なぜ波形が見やすくなるのだろうか?

そもそも「トリガーを掛ける」という行為は何をしているのだろうか?

そんな疑問が浮かんできました。

解説

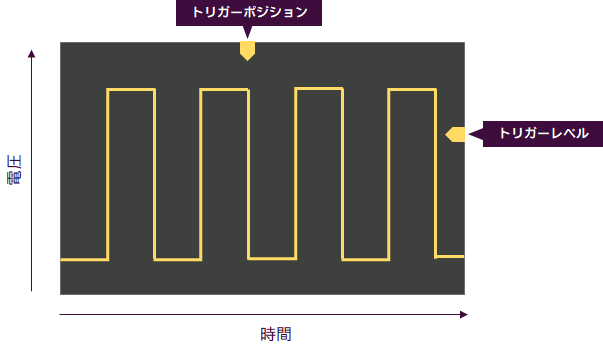

オシロスコープの画面を見ると、縦軸が「電圧」で横軸が「時間」を示しています。

トリガー機能を使う時は、下図のように「トリガーレベル」と「トリガーポジション」が表示されます。

トリガーレベルは「電圧」、トリガーポジションは「波形の表示場所」を示します。

トリガーレベルで「設定した電圧(閾値)」を通過する波形のみを取り出すことを「トリガーを掛ける」と言います。

トリガーに掛かった波形のみを表示し続けることで、波形が止まっているように見えます。

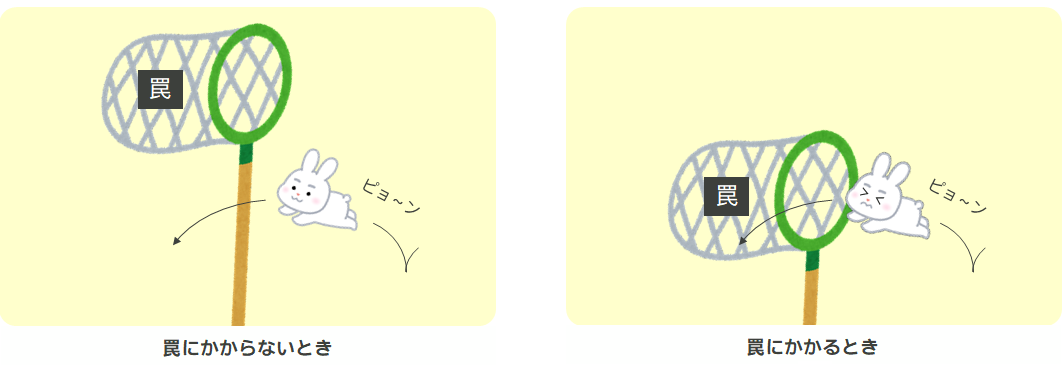

これはつまり、ある決まった条件下で決まった場所に罠を張る感じです。

罠(トリガー)に掛かったときのみ獲物(波形)を得ることができます。

また、トリガーを掛ける位置を波形のどの部分にするか(立ち上がり、立ち下がり など)を設定することで、

より自分が見たい(知りたい)波形を GET することができます。

まとめ

トリガー機能とは場所(トリガーポジション)と電圧(トリガーレベル)を設定することで、

その瞬間にそのポイントを通る波形のみを取り出す機能のこと。

測定条件を変化させることで、より自分が見たい(知りたい)波形を得ることもできる。

ぐぅのつぶやき

「トリガー機能」は名前がカッコイイだけじゃなく、すごく便利な機能なんだなぁ。

使いこなせるように頑張ろう!

おまけ

オシロスコープの便利な機能をもう1つ紹介したいと思います。

それは「波形の重ねがき機能」です。

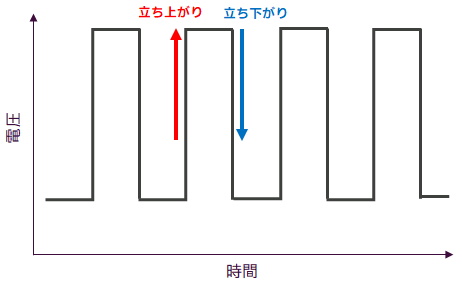

波形の 1 周期の長さにはバラつきがあり、 1 周期が10 ns の場合は 10.001 ns の時もあれば9.999 ns の時もあります。

このバラつきのことを「 Jitter 」と言います。

Jitter がどのくらいなのかを見るために使用するのが「波形の重ねがき機能」です。

波形を重ねることで下図のように周期のズレがよく分かります。