はじめに

こんにちは。ファイです。

前回、やっと手組みが完成しました。

今回はその先の「レイアウト設計」について、つまずいたことや学んだことを紹介したいと思います。

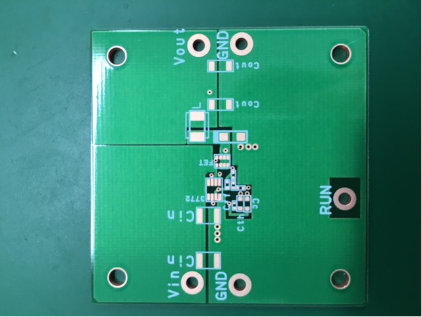

その前に、そもそも「レイアウト設計」とは…

自分が作った回路図を基に、図1 のようなプリント基板(PCB基板)に回路をレイアウトすることです。

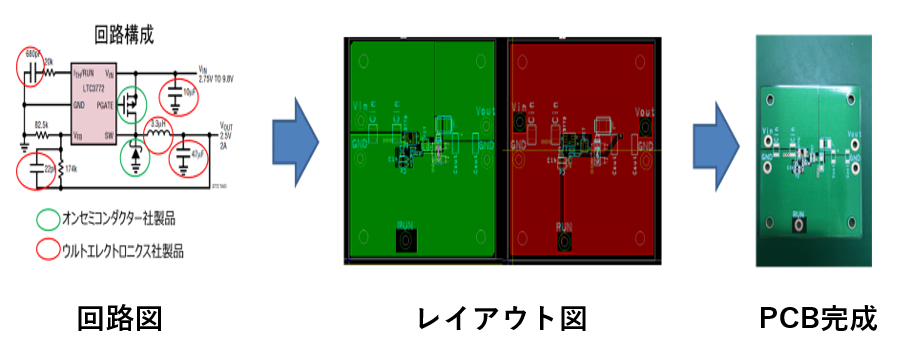

図2 にレイアウト設計の概要を示しました。

こう見ると簡単そうですが、実際にやってみると分からないことが多く、とても苦労しました。。

レイアウト方法が分からない

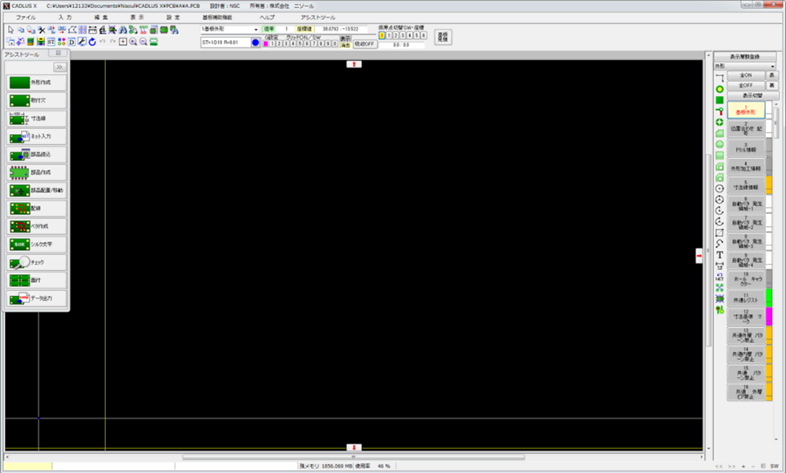

早速 PCB レイアウト設計ソフト(図3)を使って回路を引くことにしました。

しかしここで 1つ目のつまずきが。

「回路ってどんなふうにレイアウトすればいいんだろう…」

全く見当がつかなかったので、先輩に質問に行きました。

ファイ「すみません、回路の引き方が全く分からないのですが…」

先輩「大電流が流れるところの配線は太くまっすぐ!曲がり角は45度だ!!」

ファイ「…なぜですか???」

先輩「電子の気持ちになってみろ!」

ファイ「????」

それからは電子の気持ちをひたすら考える日々が続きました。

考え続けること 3日、やっと理由が分かりました!

大電流が流れる時(電子の数が非常に多い時)、配線が細かったりクネクネ曲がっていたら電子同士がぶつかってしまい、上手く進むことができません。

また、曲がり角が急すぎると、電子が曲がるときに余計なエネルギーを使ってしまい(熱として放出)エネルギー効率が悪くなってしまいます。車が急カーブではスピードを出しにくい(ブレーキを踏む必要がある)のと同じですね。

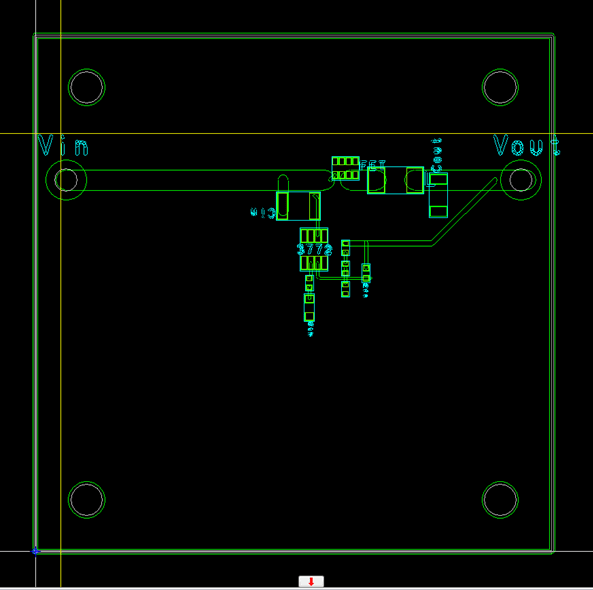

電子の気持ちも理解できたところで、先輩のアドバイスを元にレイアウト図を作成しました(図4)。

しかしここで次の問題が。。。

配線が細すぎる

図4のレイアウト図を先輩に見てもらうと

先輩「このレイアウト図だとすごく不安定だから上手く動かないと思うよ。」

私「????」

先輩「評価ボードのレイアウト図と見比べてみるといいよ。」

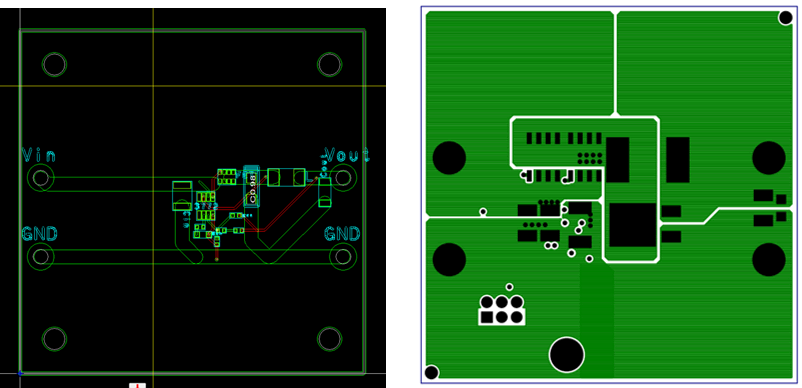

その後急いで自分の回路と評価ボードのレイアウト図を見比べてみました(図5)。

図5 の通り、私の回路は配線(緑の部分)が非常に細いのに対し、評価ボードの方は基板全体に配線が広がっており(太い配線が引かれている)、基板全体が緑色になっています。

私は当初、配線を太くしすぎると電子が遠回りしながら進むのではないかと思っていました。

なので、できるだけまっすぐな線で配線していました。

しかしよく調べてみると、配線が細いとノイズの影響を受けやすくなることが分かりました。

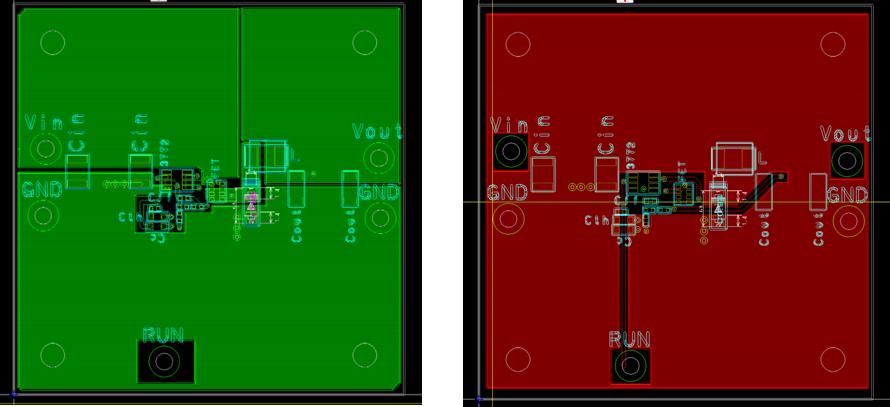

上記注意点を踏まえ再度回路を引き直し、やっと完成しました(図6)!

これできっと大丈夫なはず…!!

まとめ

・回路を引くとき、大電流が流れる場所は配線を太くまっすぐにする

⇒電子が安定して流れるため

・配線が曲がるところは角度を 45度にする

⇒電子が曲がるときに無駄なエネルギーを使わない(熱放出を抑える)ため

・PCB 基板は導線が薄いので、配線の太さはできるだけ太くする

⇒細すぎると途中で切れる可能性が。

レイアウト設計を通して“回路設計は、電子の気持ちになること” の大切さを学びました。

次回はいよいよ実装です!お楽しみに!!

<余談ですが…>

実は「PCB レイアウト設計ソフト」を使う際もかなり四苦八苦しました。

こちらはひたすら説明書とにらめっこし、何とか操作方法を理解しました。

何事もまずはやってみることが大切ですね。