はじめに

こんにちは、どふぃです。

入社後、約半年が経過致しました。

そこで今回の記事は、私が入社後半年間で犯してしまった初歩的なミスを、皆様にご紹介したいと思います。

失敗 1 ~電流が流れないよ…~

5 月のある日の会話。

私「先輩、抵抗に電流が流れません。抵抗が壊れることって、あるんですか!?」

先輩「いやいや、回路図見せて。」

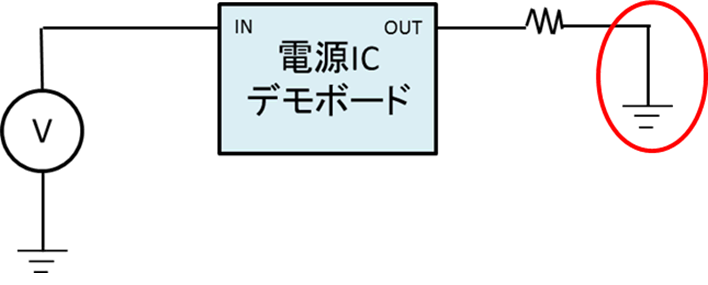

実際の回路図を簡略化したものがこちら(図 1 )。

先輩「この回路なら電流は流れるはずだよ。なんで流れないの?笑」

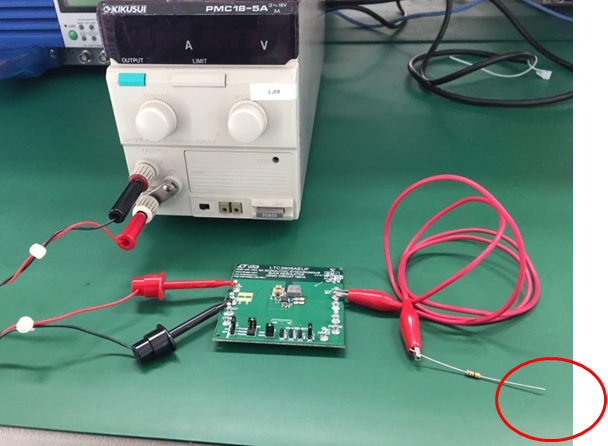

そう言って、実際の配線(図 2 )を見た先輩は非常に驚いていました。

先輩「どうしてこの部分、何も繋いでないの?(図 1 , 2 赤丸部分) オープンじゃ電流は流れないよ。」

我ながら大変お恥ずかしい失敗でした。

失敗 2 ~部品が取れません…~

7 月のある日の会話。

私「先輩、また部品(電源 IC やインダクター)を壊してしまいました…」

先輩「どうしてそんなに壊れるの?笑」

私「部品の取り外しをおこなう時に部品の足が焼き切れて…」

※部品のパラメーター(インダクター値や抵抗値)を変更するときや、他の部品を取り換える際に邪魔になる場合に部品を取り外していました。

先輩「それ、はんだ付けの仕方が悪いんじゃないの?どうやって部品外してる?」

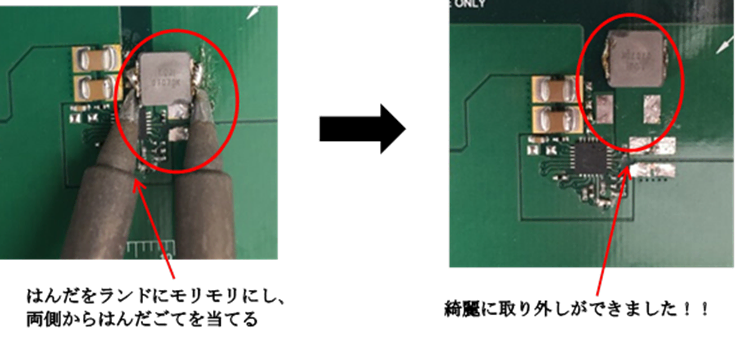

私「ひたすらはんだごてを当てて、外そうとしております!!!」(図 3 )

先輩「・・・・・・・。

はんだ付けは、付ける時より外す時の方が難しいんだよ。

外す時は、まず多量のはんだをランドに流すの。すると、部品全体に熱が行き渡って簡単に外れるよ。」

私「なんですと!?やってみます!!!」

~先輩に教えてもらった方法で部品の取り外しに挑戦~

私「簡単に取り外せました!!!」

部品が取れるまでの過程(正しいやり方)を図 4 に示します。

7 月頃は、 1 つの部品を取り外すのに1時間弱かかったこともあります。

今ではかなり上達し、平均 5 分以内で部品の取り外しが可能になりました。

失敗 3 ~実験前こそ細心の注意を~

8 月のある日の出来事。

回路の配線を終えた私は、実験をしようと直流安定化電源(電圧を与える装置)のスイッチをオンにしました。

すると一瞬、少量の煙が空中を舞いました。

当然、「え………!?!?」となる私。

その原因は直流安定化電源にありました。

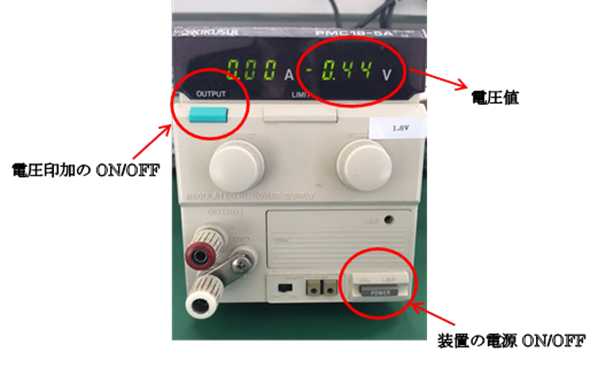

安定化電源には、装置自体の電源 ON / OFF スイッチと、電圧印加の ON / OFF スイッチがあります。

まず装置自体の電源を ON にし、その後、印加する電圧を設定して OUTPUT ボタンを押すことにより、電圧が印加されます(図 5 )。

しかし今回の場合は、装置自体の電源を入れた時には、既に OUTPUT のボタンが ON になっていました。

設定されていた電圧は 12 V。その時使用していたデモボードの絶対最大定格(入力電圧)は 6 Vでした。

当然、装置の電源を ON にした瞬間に 12 Vがデモボードに印加されたため、煙が舞ってもおかしくありません。

この失敗により、実験前には配線だけではなく、装置の状態(前回の使用者がどのような状態で電源を OFF にしたかなど)も確認する必要があることを学びました。

また、図5の直流安定化電源は、電流の制限値をユーザーが設定可能であり、設定した値でリミッターをかけることが可能です。

そのため、電流の Limit を設定していれば、この失敗は防げたかもしれないということも学びました。

終わりに

さて、今回は私が犯してしまった失敗についてご紹介させて頂きました。

振り返ってみると、どれも本当に初歩的で恥ずかしいものばかりです。

今後はこれらの失敗を糧に、精進していきたいと思います。

失敗集 part 2 は、 2 ~ 3 ヵ月後に再度お届けさせて頂きます。

次回の記事もよろしくお願い致します!

最後に弊社で取り扱っているアナログ IC メーカーの紹介をさせて頂きます。

Analog Devices ~アナログ・デバイセズ~

高性能標準アナログ IC のリーディングメーカー。

アンプ、バッテリーマネージメント、データコンバーター、高周波、インターフェース、電圧レギュレータ、電圧リファレンスなどお客様の最終製品の性能、品質を定め、安定供給を実現。

基本的に製品の製造中止はおこなわず、産業機器など長期利用のお客様にも安心してお使いいただけます。