ヒストリー

1972

横浜市東白楽に、電子部品などの販売を目的とした、ジャパンマクニクス株式会社を設立

旧社名の由来

旧社名の由来

ー 将来に描いた、理想を体現

「Japan Macnics Corp.」。それがマクニカの旧社名です。

「Macnics」は「Masters of Advanced Concept in Electronics」の頭文字であり、

「エレクトロニクス業界におけるプロ集団の組織になりたい」という神山氏の想いから名付けられました。

1977

技術サービスセンターを開設

1979

最初のオリジナル企画製品「JM-1」を発売

1979

マイクロコンピュータ事業に進出

1982

マイコン開発支援機器など、システム製品の販売を開始

1982

自社開発製品「PROMAC10」を世界中で販売

1983

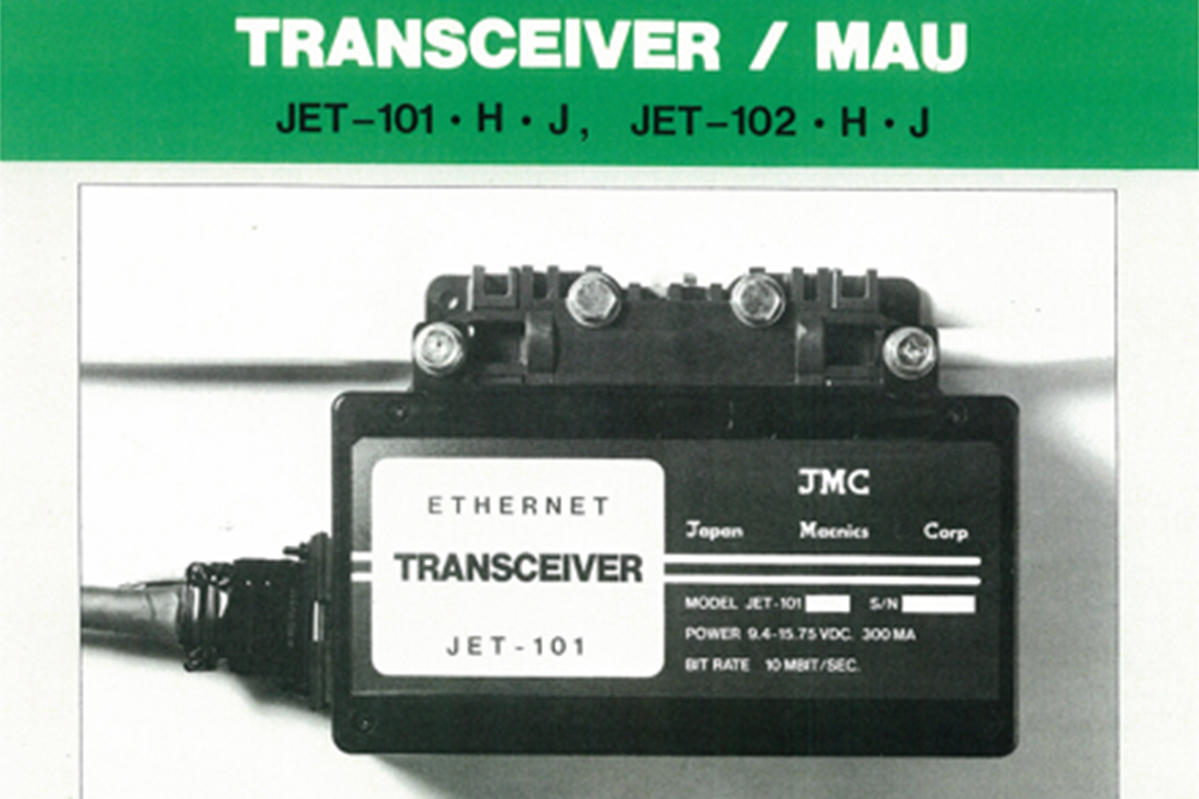

イーサネット用トランシーバー「JET101シリーズ」開発

イーサネット市場への参入

イーサネット市場への参入

ー 萌芽した「最先端技術の目利き力」

1982年、のちのインターネットの基礎となるイーサネットが標準化され、世の中が大きく変わりました。

マクニカはいち早くこれに反応し、翌年にはイーサネット用トランシーバー「JET101シリーズ」を開発。

この出来事がネットワーク事業拡大の布石になるとともに、新領域に先駆けで挑戦するマクニカのスタイルを確立させました。

1983

川崎市中原区に本社ビルが完成

1986

社内にてPLD(Programmable Logic Device:ユーザーが自由にプログラムすることのできるIC)のデータ書込みサービス業務を開始

1990

横浜市緑区に新本社ビルを建設、川崎市中原区から本社機能を移転

1991

株式会社アルティマを設立

1992

ジャパンマクニクス株式会社から株式会社マクニカに社名変更

1994

SCSIカード「MIRACLE SCSI」を開発

1990年代の代表的な製品

1990年代の代表的な製品

ー SCSI I/F カード「MIRACLE SCSI」

インターネットの普及は、企業の製品開発に求められる技術水準を高度化させました。

そんななか、マクニカはLANカード、SCSIカードなどのオリジナル製品を開発・販売。

SCSIによる拡張機器の隆盛に合致し、お客様から「昔、SCSIカードを売っていましたか?」と、現在でもお尋ねいただくほどの大ヒット商品となりました。

1998

マクニカ新横浜ビル(現マクニカ第2ビル)を開設

2000

東京証券取引所市場第二部に上場。

2001

東京証券取引所市場第一部に指定替え

セキュリティ事業のはじまり

セキュリティ事業のはじまり

ー ネットワークの発展に伴い、企業の重要課題に

マクニカにおけるセキュリティ事業の草創は、2001年にさかのぼります。

PCの盗難・紛失が大きな課題だった当時、HDDを丸ごと暗号化する画期的な技術の発見が、ターニングポイントとなりました。

2003年からは、個人情報保護法の成立を背景にセキュリティへの関心が高まり、官公庁や大企業からの引き合いも急増しました。

2002

新横浜にマクニカ第1ビルを建設、横浜市緑区から本社機能を移転

2000年代の代表的な製品

2000年代の代表的な製品

ー マルチメディアボード「Marbo」

DSPによる画像処理の全盛期、マクニカは車載マルチメディア機器・ドライブレコーダー・キオスク端末などの開発適用を想定し、インターフェース拡張ボード「Marbo」を製品化しました。

また、マクニカのオリジナル技術ブランド「Mpression」ではこれをきっかけに、高性能FPGA評価ボードなども開発しています。

2004

マクニカネットワークス株式会社を設立

2008

香港のCytechがグループに

M&Aによる海外展開の加速

M&Aによる海外展開の加速

ー 「信頼を重視する姿勢」で、真の統合を

リーマンショックが起きた2008年から、海外のM&A戦略が始まりました。

自社での推進には多くの投資と時間が必要でしたが、マクニカも「アジアローカル市場への参入はスピードが肝要」と判断し、迷わず敢行。

統合した企業の社員にも最大限の敬意をもって接せられたのは、オープンでフラットなカルチャーがあってこそでした。

2012

分散していた物流機能およびプログラムサービス機能を横浜市神奈川区に移転統合

MAKERSの支援

MAKERSの支援

ー 新しいモノづくりの潮流を護る

2013年ごろから電子機器の開発領域において、3Dプリンターなどの新しい手法を活用した、モノづくりの機運が高まってきました。

この潮流を「MAKERS(メイカーズ)ムーブメント」といいます。

マクニカでは、MAKERSの祭典である「Maker Faire」のスポンサーを務めるなど、各種活動を支援しています。

2015

富士エレクトロニクス株式会社と経営統合し、共同持株会社マクニカ・富士エレホールディングス株式会社を設立

富士エレクトロニクスとの統合

富士エレクトロニクスとの統合

ー 水と油?反発の先で手にした成功

マクニカは2015年、主に産業機器の分野で実績を挙げてきた富士エレクトロニクスと経営統合しました。

当初、この2社は事業領域・企業文化・体質の違いなどにより、世間から「水と油だ」と言われることさえありました。

しかし現在では両者の強みを持ち寄り、互いに対等の精神で協働を続け、努力と成果を分かち合っています。

2017

自動運転車両ビジネス開始

車載向けメディアコンバーター

車載向けメディアコンバーター

ー 車もネットワーク化の時代へ

マクニカでは車のネットワーク化およびCASEの時代に対応すべく、製品開発において必須となる、

イーサネットと車載通信規格とのコンバーターの開発・販売を2017年から開始しました。

こちらは車載対応製品を開発されるお客様から非常に多くのお問い合わせをいただている、現在のヒット商品となっています。

2018

エッジコンピューティング端末「SENSPIDER」を開発

2010年代の代表的な製品

2010年代の代表的な製品

ー 評価ボード&開発キット

お客様にIC製品をご検討いただく際には、本番に近い環境でパフォーマンスや機能を容易に評価したり、試作前のコンセプト検証をしやすいプラットフォームが必須です。

マクニカでは長年の技術サポートで培った、「かゆいところに手が届く」ノウハウをエンジニア目線で企画し、それらをもれなく搭載した評価ボードを開発しています。

2019

AI事業macnica.ai始動

AI事業の本格化

AI事業の本格化

ー お客様のAI導入も支援

マクニカでは2016年から、AI事業への取り組みが進み始めました。

最大のきっかけは、当時AIの学習と実行を可能にするプラットフォームとして注目を浴びていたNVIDIA社との契約です。

2017年以降はIoTとAIを組み合わせ、製造業・自動運転・スマートインフラといったビジネス領域の開拓などを推進しています。

2019

AI Reseach and Innovation Hubを開設

2020

Digital Synergy Factory. macnica.aiを提供開始

2020

自動運転バスの提供開始

2020

Brain Techの取組開始

2021

Re:Alizeを提供開始

2021

BRAIN AI Innovation Lab.を開設

2021

マクニカネットワークス株式会社を吸収合併

CPSソリューションの拡がり

CPSソリューションの拡がり

ー OTも、ITも

2021年、マクニカネットワークス株式会社との統合が行われました。

これを皮切りに、ヘルスケア・製造業・スマートシティなど、さまざまな分野におけるCPSソリューションの展開が可能になりました。

半導体の技術力をベースとしたフィジカル、ネットワーク事業で培ってきたサイバーの強みを併せ持つのが、マクニカの特長です。

2021

マクニカモビリティデータプラットフォーム(MMDP)を提供開始

2022

パーパス制定

パーパス誕生秘話

パーパス誕生秘話

ー 3つの「先」はゆずれない想いの証

2022年で50周年を迎えたマクニカ。次の50周年を見据え、事業変革に挑戦する今だからこそ、原点に戻ってマクニカの存在意義を再定義する必要があるーー。

そこで定められたのが、「変化の先頭に立ち、最先端のその先にある技と知を探索し、未来を描き”今”を創る。」というパーパスだったのです。

2023

初の統合報告書を発行

2024

プロモータースポーツにおける極限状態で、最先端テクノロジーの実証実験へ

NASCARドライバー

古賀琢麻選手のスポンサーに

NASCARドライバー古賀琢麻選手のスポンサーに

マクニカは、NASCARドライバー古賀琢麻選手のスポンサーになりました。半導体分野で培ってきたセンサー技術やブレインテックのノウハウ、ソフトウェア技術を活用して、everfleetおよびInnerEyeと共に、極限状態にあるドライバーの脳波を含む生体情報を収集する取り組みを行いました。この貴重なデータは、次世代モビリティの開発を支援するほか、さまざまな分野での活用が期待されています。

2024

「Food Agri Tech Incubation Base」を設置し、次世代植物工場の開発・実装に向けた設備と体制を構築

フード・アグリテックの始動

フード・アグリテックの始動

気候変動や高齢化などの危機に直面する日本の“食”と“農”を、先端技術を駆使して次世代へ受け継ぐため、マクニカのフード・アグリテックが始動しました。植物工場における企業の枠を超えた新しい価値を生み出すオープンイノベーション拠点として、高付加価値品種の人工光型水耕栽培を行いながら、環境データ・生育データの取得/AI解析、生育環境の最適化、作物病気診断など様々なテーマでのPoCを実施し、共創パートナーとともに次世代植物工場に向けたサービス開発を推進します。

2024

企業理念とロゴを刷新 – 新タグライン『タネまく、マクニカ』でブランド力強化

コーポレートブランドの刷新

コーポレートブランドの刷新

マクニカグループは、グループ全体のブランド力強化を図るために、新たなブランドコミュニケーションを開始します。タグラインも刷新し、「タネまく、マクニカ」としました。これは、マクニカ創業50年来の企業理念である「足下に種を蒔き続ける」をベースに、半導体やITセキュリティに代表されるような先端技術を、いち早く世界中から見つけ出し、社会実装をしてきたマクニカの企業姿勢を表すものです。タグラインとともに、コーポレートロゴのMacnicaのiの一部を「タネ」に見立て、ビジュアルアイデンティティとして活用していきます。これに伴い、グループのロゴも、「タネ」部分が際立つようデザインし直しました。

マクニカの会社情報

こちらも是非ご覧ください