Akamai

アカマイ

EDRと併用でサポート切れに備える、マイクロセグメンテーションとは?

1.EDRサポート切れなどの課題

EDR(Endpoint Detection and Response)は、多くの企業でサイバーセキュリティにおいて重要な役割を果たしており、エンドポイントの監視や攻撃検知の分野で優れた効果を発揮します。しかし、思わぬタイミング(設備更改などのスケジュールの都合で古いOSを暫く利用しなければならない、など)でEDRサポートが失効してしまうと、セキュリティリスクが一気に高まってしまう懸念も存在します。

そこで、OSサポートなどの依存性を低めてセキュリティレベルを維持できる、”マイクロセグメンテーション”の活用事例をご紹介します。

2.EDRとマイクロセグメンテーションの違い

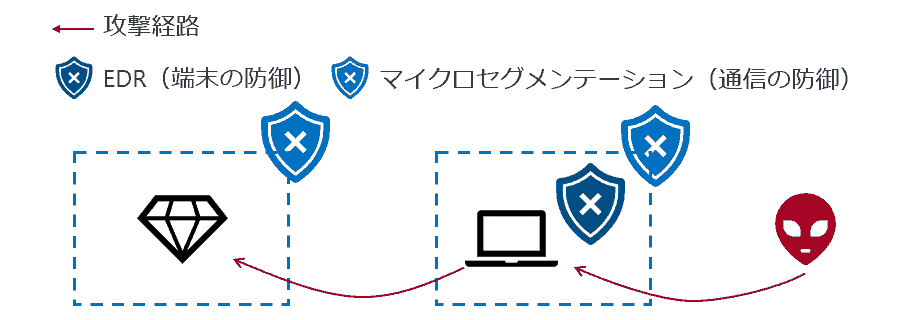

EDRは、エンドポイントの動作を監視し、異常が検知された際に対応するソリューションです。最新の攻撃情報などを常にアップデートし、攻撃が確認された際に該当脅威を排除できます。しかし、サポートが終了した場合、脅威情報の更新通知を受け取れず、最新の攻撃が見過ごされるリスクが増加します。

マイクロセグメンテーションは、従来のネットワークのような境界型防御ではなく、端末別の通信を細かく制御する技術です。このアプローチは「通信の制御」というシンプルな動作になるため、煩雑なアップデートが少なく、製品のサポート期間が比較的に長い点が特徴です。標的型攻撃に用いられる各種通信(マルウェアのダウンロード、ラテラルムーブメントなど)を効果的に抑止でき、上述のEDRサポート切れなどの場面においても、活用できます。

3.EDRとマイクロセグメンテーションは併用できるのか

EDRサポート切れが起きた場合にマイクロセグメンテーションが効果的なケースがある点は上述の通りですが、技術的な相性の良し悪しについて触れておきたいと思います。

結論からお伝えすると、技術的な相性・相乗効果は「バッチリ」です。両者の動作概念を整理すると、EDRは「攻撃された際に防御する(事後対応)」で、マイクロセグメンテーションは「攻撃される前に防御線を構築する(事前対策)」となります。NISTサイバーセキュリティフレームワークに当てはめると、以下の通りに考えることができ、多層防御の観点でも効果的な組み合わせになっています。

4.セキュリティに強みを持つマイクロセグメンテ―ション「Guardicore」

マイクロセグメンテーションの具体的な製品としてAkamai社の「Guardicore」の特徴を3点ご紹介します。

①OSに依存しない独自のファイアウォール

Guardicoreは「OSに依存しない独自のファイアウォール」を構築するため、OSサポート状況などへの依存度が低く、OSやEDRなどのサポートが失効した場合においても高いセキュリティレベルを維持できます。また、幅広いOSをサポートしていることも優位点として挙げられます。

OSやEDRのサポートが終了してもAkamai Guardicoreでより高いセキュリティレベルを維持

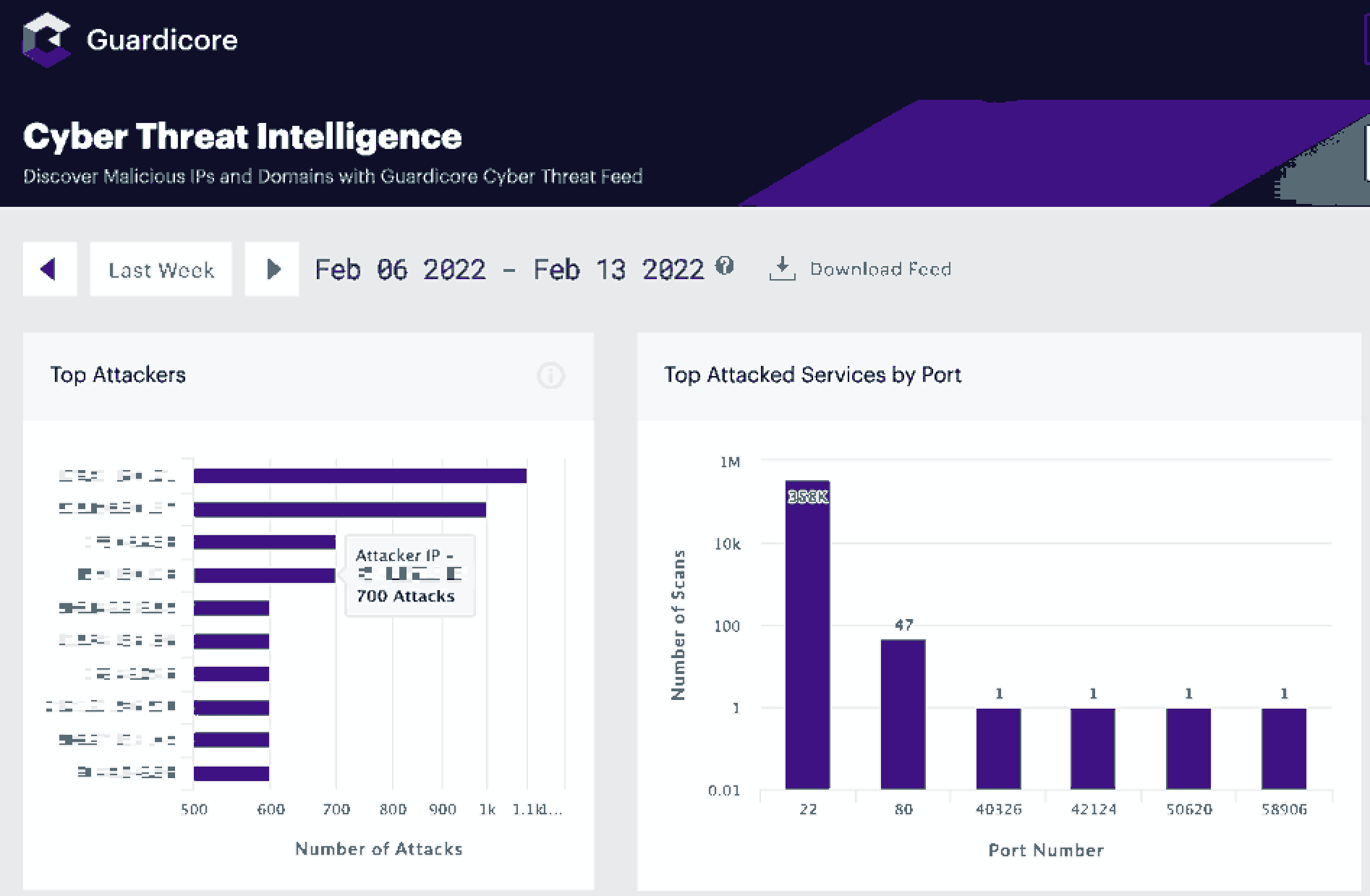

②Akamai社独自のセキュリティ機能

Akamai社のセキュリティ知見と、AIを活用した独自のセキュリティ機能も実装しており、最新のセキュリティリスクを発見し、対処できます。従来のマイクロセグメンテーションより高いセキュリティレベルを実現可能です。

Akamai社独自のセキュリティ機能

③シンプルで高度な制御

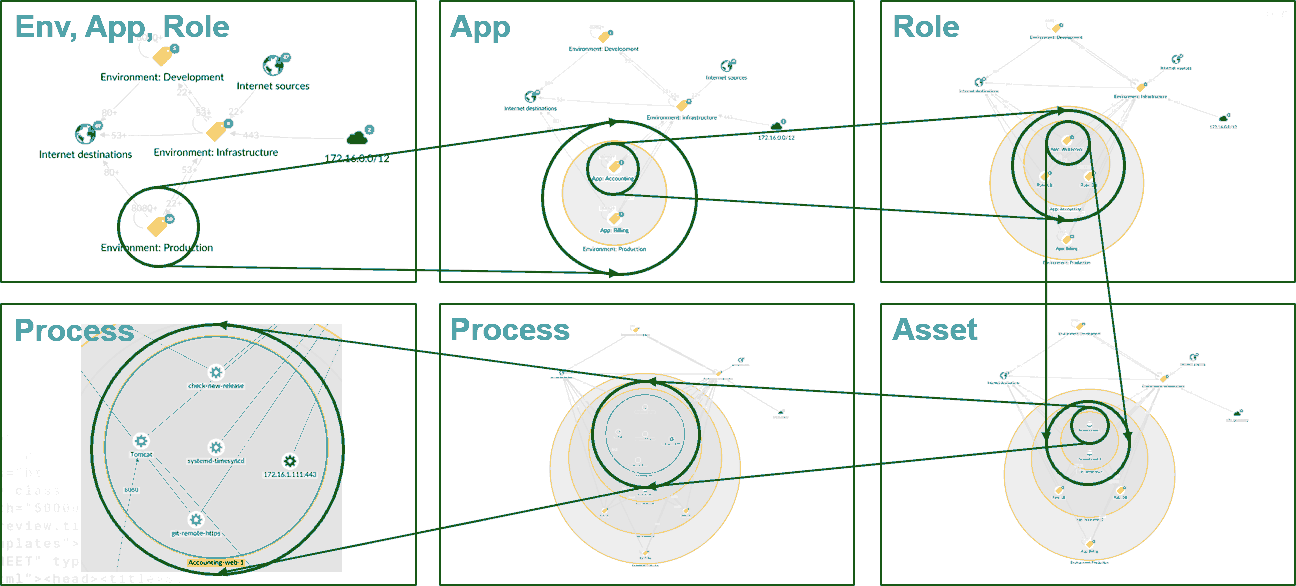

Guardicoreは通信制御を行う端末を識別するためのラベル付けを簡素に行うことができ、端末が多い環境でも通信状況をシンプルに表現できます。制御端末を利用するユーザやプロセスまで識別可能なため、高度なサイバー攻撃による「予期しない通信」も事前に阻止できます。

ラベルによりセグメントや端末の通信状況を分かりやすく可視化

5.より詳しいご説明、評価などはマクニカソリューションズへ

マクニカソリューションズでは、Akamai社の全製品を取り扱っています。Guardicoreにおいても、ネットワーク・セキュリティの知見を活かしてお客様の利活用をご支援します。Guardicoreにご興味がございましたら、是非マクニカソリューションズへお問合せ下さい。

お問い合わせ・資料請求

マクニカソリューションズ株式会社 Akamai 担当

- TEL:045-476-2010

- E-mail:akamai-sales@macnica.co.jp

平日 9:00~17:00