入浴は、体の清潔を保つだけでなく、心身のリラックスや気分転換にもつながる大切な時間です。お風呂を楽しみにされている方も多いため、ゆずや菖蒲を浴槽に入れるなど、季節を感じさせる工夫は、利用者の心の潤いにもつながるでしょう。

しかしその一方で、入浴介助には多くのリスクが潜んでいます。利用者の肌が露出するため、転倒や溺水、滑りによる怪我のリスクが高まります。「どうすれば安全に入浴介助ができるだろうか」と不安を抱えている方も少なくないのではないでしょうか。

利用者さんはもちろんのこと、介護者にとっても、より負担が少なく、安心できる入浴方法を選択することが理想的です。

本記事では、これらのリスクを踏まえ、様々な入浴方法や入浴機器の特徴と介助のポイントを解説し、安全で快適な入浴介助を実現するためのヒントをお伝えします。

入浴介助の不安を解消!安全に行うための事前準備とリスク対策

入浴介助を安全に行うためには、介助を始める前の準備と環境整備が非常に重要です。特に、利用者の体調確認と浴室の環境チェックは欠かせません。

入浴介助には様々なリスクが潜んでいますが、これらを適切に理解し、対策を講じることで、利用者さんも介護者も安心して入浴時間を過ごせるようになります。

身体状況に起因するリスクとその対策

利用者の体調や身体機能の状態は、入浴中の安全に大きく影響します。体調の急変や身体能力の低下が引き起こすリスクと、それらを防ぐための対策を見ていきましょう。

● 体調急変(血圧変動、めまい、意識消失など)

入浴前には必ず利用者のバイタルサイン(体温、血圧、脈拍)を確認し、顔色や声の調子なども含めて体調の変化がないかを把握しましょう。熱があったり、血圧が普段より高すぎたり、逆に低すぎたりする場合は、無理に入浴せず、清拭や足浴といった代替案を検討する勇気も必要です。利用者の「入りたい」という気持ちを尊重しつつも、安全を最優先に判断してください。

● 溺水

浴槽内で体勢を崩して溺れてしまうリスクがあります。浴槽に入っている間は決して目を離さず、常に声かけを行い、必要に応じて体を支えましょう。

● 転倒・転落

足腰が不安定な利用者にとって、浴室や脱衣所の滑りやすい床は大きな危険です。移動時は手すりを利用したり、手引き介助を丁寧に行い、介助者がしっかりと体を支えましょう。

環境に起因するリスクとその対策

浴室や脱衣所の環境は、利用者の安全に直結します。特に季節ごとの温度変化や、床の状態などがリスクとなり得るため、事前の確認と対策が不可欠です。

● ヒートショック(冬)

寒い脱衣所から熱い湯船に入ることで急激な血圧変動が起こり、意識を失うことがあります。浴室と脱衣所を事前に温め、温度差をなくすことが重要です。

● 熱中症(夏)

高温多湿な浴室での長時間の入浴や介助は、熱中症のリスクを高めます。換気を十分に行い、入浴前後に水分補給を促しましょう。介護者自身も熱中症対策が必要です。

● 滑りやすい床や段差

転倒防止のために、浴室の床や浴槽内に滑り止めマットを敷きましょう。また、段差がある場所にはスロープを設置したり、手すりを適切に配置したりするなどの工夫が必要です。

● やけど・低温やけど

浴槽の湯温は必ず介助者が確認し、利用者にも適温かを確認しましょう。シャワーの温度も急に熱くならないよう注意が必要です。長時間同じ体位で湯に浸かることによる低温やけどにも注意しましょう。

介助方法に起因するリスクとその対策

安全な入浴介助には、介助者自身の適切な知識と準備、そして介助中の細やかな配慮が欠かせません。

● 介護者の身体的負担

重労働となる入浴介助では、介護者の身体への負担も大きいです。適切なボディメカニクスを活用し、腰や膝への負担を軽減する意識が重要です。必要に応じて二人介助を行うことも検討しましょう。

● 物品の準備不足や不備

必要な物品(着替え、タオル、石鹸、シャンプーなど)はすべて手の届く範囲に準備しておき、介助中に目を離す時間を最小限にすることが大切です。使用する福祉用具に不備がないか、事前に確認しましょう。

利用者の状態に合わせた最適な入浴方法

事前準備とリスク対策を理解した上で、いよいよ利用者の身体状況に合わせた具体的な入浴方法とその際に役立つ道具について見ていきましょう。ここでは、主な入浴方法の特徴と、それぞれの介助のポイント、おすすめの道具をご紹介します。

1. 一般的な浴槽での入浴

一般家庭にあるような浴槽を使用する方法です。見守りや軽介助があれば、ご自身で浴槽に入ることができる方に適しています。これまでの生活で慣れ親しんだ環境で入浴できるため、利用者の精神的な安心感にもつながるでしょう。できる限り、利用者の自宅の浴槽をそのまま活用することが、生活の質の維持にも繋がります。

● 介助のポイント

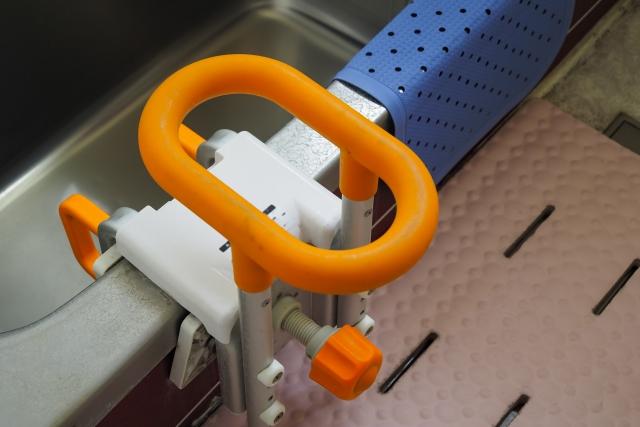

手すりの設置:入浴時や浴槽から出る際に掴まれるように、適切な位置に縦手すりやL字型の手すりを設置しましょう。立ち上がりをサポートする据え置き型の手すりも有効です。

滑り止め対策:浴槽の底に滑り止めマットを敷くことで、転倒や滑って怪我をするリスクを軽減できます。浴室の床も滑りやすいため、足元にも注意を払うようにしましょう。

湯温の確認:必ず介助者が湯温を確認し、利用者にも熱すぎないか、ぬるすぎないかを確認しながら調整します。

声かけと見守り:入浴中は常に声をかけ、気分が悪くないか、体調に変化がないかを確認しながら見守ります。

● おすすめの道具

浴槽用手すり:浴槽の縁に固定して使用するタイプや、据え置き型で安定感のあるタイプなど。

滑り止めマット:浴槽内用と洗い場用。吸盤で固定できるものが安定します。

バスボード:浴槽の縁に渡し、座って体を洗ったり、浴槽への出入りをサポートしたりする板状の道具です。座ったまま浴槽をまたぐのが難しい場合に有効です。

シャワーチェア(コンパクトタイプ):浴槽内での座位を安定させるために使用することがあります。

2. 座位浴槽(座ったまま入るお風呂)

足腰に不安がある方や、ご自身で安全に立ち上がることが難しい方、または立ち上がり動作に恐怖心がある方に適した浴槽です。通常の浴槽に比べて浴槽の縁が低く設計されていたり、椅子に座ったまま浴槽に出入りできる構造になっているため、足腰への負担を大きく軽減できます。

● 介助のポイント

様々なタイプを検討:キャスター付きの椅子と浴槽が一体になったタイプ、浴槽の側面が開閉して楽に入浴できるタイプ、浴槽内に設置する椅子型リフトなど、多様な種類があります。利用者の身体状況や介助のしやすさ、設置スペースに合わせて最適なものを選びましょう。

移乗時の安全確保:椅子から浴槽へ、または浴槽から椅子への移乗時は、介護者がしっかりと体を支え、転倒しないように細心の注意を払います。無理な体勢での介助は避け、必要に応じて複数名で対応しましょう。

体位の安定:浴槽内で体が安定しない場合は、必要に応じて姿勢保持クッションなどを使用し、安全を確保します。

● おすすめの道具

座位浴槽:様々なメーカーから多様なタイプが提供されています。

入浴用車いす/シャワーキャリー:座位浴槽へ移乗する際や、浴室内の移動に便利です。

座面昇降機能付きシャワーチェア:座面の高さが調整でき、介助者の負担軽減にも役立ちます。

3. 機械浴(寝たまま入るお風呂)

ご自身での座位保持が困難な方、体に強い拘縮がある方、または体への負担を最小限に抑えたい方に適した入浴方法です。車いすからストレッチャーへ移乗後、横になったまま着替えや洗体、入浴までを一連の流れで行えるため、利用者の負担を大きく軽減できます。

● 介助のポイント

丁寧な移乗:車いすからストレッチャーへの移乗は、利用者の体に負担がかからないよう、複数名(通常は二人介助以上)で慎重に行いましょう。スライディングボードなどの補助具を活用することも有効です。

体位変換時の注意:ストレッチャーの背上げ・脚上げ機能を使用する際など、利用者の体が滑らないよう、体を支えながらゆっくりと角度を調整します。特に体重の軽い利用者の場合は、細心の注意が必要です。

入浴中の見守り:入浴中も体が浮いてしまうことがあるため、常に利用者の状態を観察し、安全を確保しましょう。必要に応じて、体位保持用のベルトやネットを使用することも検討します。

● おすすめの道具

ストレッチャー浴槽(寝台浴槽):昇降機能や角度調整機能が付いているものが一般的です。

スライディングボード/シート:車いすからストレッチャーへの移乗をスムーズにするために使用します。

簡易リフト:ストレッチャーへの移乗補助に使用することもあります。

4. その他の入浴方法:シャワー浴・足浴

体調不良や入浴を避けたい場合でも、身体を清潔に保つための有効な方法です。シャワー浴は全身を簡単に清潔にでき、足浴は足元から温まることでリラックス効果も期待できます。体力を消耗しにくいため、全身浴が難しい場合の代替手段として用いられます。

● 介助のポイント

体調に合わせた選択:体温や血圧など、その日の体調によっては全身浴が難しい場合もあります。無理に入浴させるのではなく、シャワー浴や足浴といった代替手段も積極的に提案しましょう。

保温対策:シャワー浴のみだと体が冷えやすいので、シャワーをかけながら足湯を併用する、肩にタオルをかけたままシャワーを浴びるなど、保温効果を高める工夫をすると良いでしょう。体が温まりやすくなり、湯冷めを防げます。

清潔保持:部分浴であっても、清潔を保つことは重要です。利用者の状態に合わせて、洗体介助や清拭を丁寧に行いましょう。

環境の整備:シャワーチェアを使用する場合は、安定しているか確認し、転倒しないよう足元に滑り止めマットを敷きます。足浴の場合は、足浴器の温度や高さに注意しましょう。

● おすすめの道具

シャワーチェア:安定した姿勢でシャワーを浴びるために必須です。背もたれや肘掛け付きのもの、座面が回転するものなど様々です。

シャワーキャリー:自分で移動が難しい場合、座ったまま浴室まで移動し、そのままシャワーを浴びることができます。

足浴器:足を浸すための専用容器。フットバス機能付きのものもあります。

清拭用ウェットタオル:シャワー浴が難しい場合の全身清拭に役立ちます。

入浴後のケア:安全な入浴介助の締めくくり

入浴介助は、浴槽から出るまでで終わりではありません。お風呂で温まり、リラックスした後の体は、体調を崩しやすくなったり、転倒などの危険性が残っていたりするため、入浴後のケアも非常に重要です。

● 水分補給

入浴中は、思っている以上に多くの汗をかき、水分を失います。脱水症状を防ぐために、着替えを済ませた後に、温かい飲み物や水などを一口ずつゆっくりと飲んでいただきましょう。

● 保湿ケア

入浴後の肌は乾燥しやすくなっています。特に高齢者の肌は乾燥しやすいため、入浴後できるだけ早く保湿ケアを行うことが大切です。保湿剤を塗る際は、マッサージをするように優しく塗り広げましょう。

● 着衣と保温

体が冷えてしまわないよう、入浴後はすぐに着衣を促します。特に冬場は、居室に戻るまでの間も寒さを感じないように、事前に温めたタオルやガウンを準備しておくなどの配慮をすると良いでしょう。

● 最終的な体調確認

居室に戻ってからも、しばらくは利用者の様子をこまめに確認しましょう。めまいや立ちくらみがないか、顔色が悪くなっていないかなど、入浴前後の変化を観察することが重要です。

これらのケアを丁寧に行うことで、入浴介助全体がより安全で快適なものになります。

関連する情報

お問い合わせ

当サービスに関してご質問などありましたら、以下よりお問い合わせください。