介護の現場で、排泄介助は特にデリケートで気を遣う場面です。

「もし漏らしてしまったら・・・」 「利用者さんが不快な思いをしたらどうしよう」そんな不安を抱えている介護士の方も少なくないのではないでしょうか。

特に、おむつでの排泄が中心になっている場合、利用者の自立を妨げたり、皮膚トラブルのリスクを高めたりすることもあります。

この記事では、介護の初心者の方や、利用者さんの排泄方法で悩んでいる介護士の皆さんのために、尿器の選び方と活用法をご紹介します。

尿器を上手に使うことで、利用者さんの尊厳を守りながら、介助者の負担も軽減し、安心して排泄ケアを行うヒントを見つけていきましょう。

尿器で変わる排泄ケア:利用者と介助者の負担を「より少なく」

尿器とは、ベッドに横になったままもしくは座った状態で排泄する際に使用するものです。

尿意・便意を感じていても、ベッドから起き上がることやトイレで排泄することが困難な方に向いています。

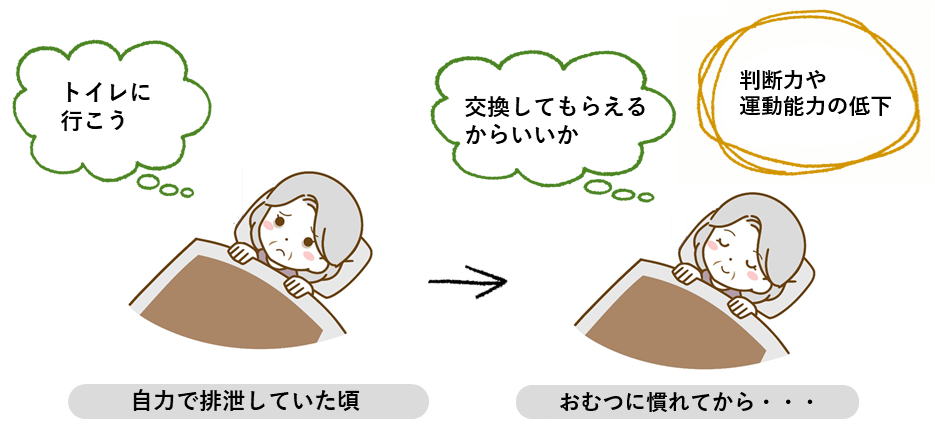

「排泄介助といえばおむつ」と思われがちですが、おむつだけに頼ることで生じる課題もあります。尿意を感じていてもベッドから起き上がったり、トイレまで移動したりするのが難しい方にとって、おむつは便利な一方で、いくつかのデメリットも考えられます。

例えば、おむつでの排尿が習慣化すると、「尿意を感じたらトイレへ行く」という判断力や、「自力で排泄する」という運動機能が低下してしまう恐れがあります。これは、利用者さんの残存能力を活かすという介護の視点から見ると、あまり望ましいことではありません。

尿器がもたらす具体的なメリットとは

尿器を排泄ケアに取り入れることは、利用者さんだけでなく、介護にあたる皆さんにとっても、非常に大きな利点をもたらします。

● 皮膚トラブル・感染症のリスク軽減

おむつを長時間使用すると、尿や便で皮膚が蒸れたり、排泄物が肌に触れ続けることで、おむつかぶれや湿疹といった皮膚トラブルが起きやすくなります。また、特に女性の場合、尿路に菌が侵入しやすくなり、尿路感染症のリスクも高まります。

尿器を使うことで、排泄後すぐに処理できるため、皮膚が排泄物に触れる時間を大幅に短縮できます。これにより、皮膚が清潔に保たれ、皮膚トラブルや感染症のリスクを効果的に減らすことが可能になります。これは、本人の身体的な苦痛を軽減し、より快適な日常生活を送っていただくために非常に重要です。

● 不快感の軽減

排泄は人間にとってごく自然な生理現象ですが、それを自身でコントロールできない状況は、精神的な負担や不快感につながることが少なくありません。おむつの中で排泄することに抵抗を感じる方もいらっしゃいます。

尿器を使用することで、おむつ内での排泄に伴う「濡れて気持ち悪い」「臭いが気になる」といった不快感を軽減できます。また、自身の意思で排泄できる機会が増えることで、排泄の自立度が高まり、羞恥心が減り、尊厳が保たれやすくなります。これは、QOL(生活の質)の向上にも直結する、心理的なメリットです。

● 介助者の負担軽減

おむつ交換は、身体を動かせない方の姿勢を変えたり、排泄物の処理をしたりと、介護者にとって大きな身体的負担を伴います。また、頻繁な交換や、漏れてしまった際の対応は、精神的なストレスにもなりがちです。

尿器の活用は、おむつ交換の頻度を減らすことにつながります。特に、夜間の排泄などで尿器を効果的に利用できれば、体位変換や清拭といった手間を省くことができ、身体的な負担を大幅に軽減できます。介助者の負担が減ることで、介護にゆとりが生まれ、利用者さんとより穏やかに関わる時間が増えるでしょう。

● 経済的負担の軽減

おむつは日々の介護に欠かせないものですが、継続的に使用することでその費用は積み重なります。特に、吸収量の多い夜間用おむつや、頻繁な交換が必要な場合は、家計や施設運営の経済的な負担となり得ます。

尿器を導入することで、おむつの使用量を減らせる可能性があります。結果として、おむつにかかる費用を抑えることができ、長期的に見れば介護費用の経済的負担の軽減に繋がります。これは、介護を受ける側、そして介護を提供する側の双方にとって、非常に現実的なメリットと言えるでしょう。

「もし間に合わずに漏れてしまったらどうしよう」 「尿器で失敗しないか不安」といった心配がある場合は、尿器と吸収パッドを併用すると安心です。これにより、万が一の漏れにも対応でき、利用者さんも介助者もより安心して排泄に取り組むことができます。

利用者さんに合った尿器を選ぼう

尿器にはいくつか種類があり、利用者さんの状態や介助の状況に合わせて選ぶことが大切です。主な尿器の種類を見ていきましょう。

・尿瓶

自力でズボンの上げ下げや、尿瓶を陰部にあてることができる方に向いています。

容量が少ないため、排尿後はこまめに尿を処理する必要があります。

材質は、主にガラス製・プラスチック製・シリコン製があります。

ガラス製: 汚れが落ちやすいですが、重さがあり、落とすと割れる危険性があります。

プラスチック・シリコン製: 軽くて使いやすいですが、使っていくうちに臭いが残りやすい場合があります。

・安楽尿器

ベッドに横になった状態で排尿することができます。

尿意があっても起き上がれない方や、転倒リスクが高い方などにおすすめです。

長時間装着する際は、尿の逆流を防ぐため、受け口からタンクまで尿が上から下へ流れるように設置しましょう。床との高低差が必要なので、布団の上での使用は適さないことがあります。ホースが付いており、自動で尿を吸引するタイプもあります。

・差し込み便器

主に女性が排尿する際や、排便の際に使用します。座位保持が困難でも、腰を上げることができる方であれば使用できます。画像のものは、和式ですが、他にも洋式・ゴムタイプのものがあります。排泄前に便器の中にトイレットペーパーを敷いておくと、後処理が楽になります

尿器以外の排泄方法:ポータブルトイレ

尿器の他に、ポータブルトイレも排泄介助の選択肢の一つです。

ベッドのそばに設置することで、トイレまで歩いて行かなくとも自室で排泄ができる介護用品です。

便座の下にバケツをセットして使用します。

臭い対策として、バケツに消臭液を入れると良いでしょう。

製品によっては、ひじ掛け・やわらかい便座・暖房・脱臭・水洗などが付いているものもあります。

排泄方法を選定する際のポイント

利用者さんにとって最適な排泄方法を選ぶ際には、以下の点を総合的に検討することが重要です。

● 利用者さんの残存能力をいかに活かすか

まず、利用者さんご自身が自力でできることは何か、どこまでサポートすれば自立した排泄が可能かを細かく観察し、把握することが大切です。単に「できないこと」に注目するのではなく、「できること」を最大限に引き出す視点が欠かせません。

具体的には・・・

座ったり立ったりできるか、歩行は可能か、排泄の意思を言葉やジェスチャーで明確に伝えられるか、認知機能の状態はどうかといったADL(日常生活動作)や認知機能の評価が重要です。例えば、少しの介助で歩ける方なら、ポータブルトイレではなく、トイレまでの移動をサポートする方が残存能力を活かせます。

また、リハビリテーションや機能訓練を通じて、残存能力の維持・向上に努めることも忘れてはなりません。現在の能力だけでなく、将来的にできるようになる可能性も考慮に入れることで、より利用者さんに寄り添ったケアが実現します。

● 介助者がどの程度サポートできるのか

利用者さんの状態だけでなく、介助者の人数やスキル、そして時間的な制約も排泄方法の選定において現実的な判断材料となります。無理な介助は、介助者側の腰痛などの身体的負担を増やすだけでなく、精神的な疲弊にもつながりかねません。

例えば・・・

介助者が少ない夜間や早朝の時間帯、あるいは体格差がある利用者さんの場合、全介助でのトイレ誘導は困難を伴うことがあります。このような状況では、尿器やポータブルトイレの活用が、介助者の負担を軽減しつつ、利用者さんの安全を確保する上で有効な選択肢となります。

また、看護師や理学療法士、作業療法士といった多職種との連携も非常に重要です。専門的な視点からのアドバイスを得ることで、より利用者さんの身体状況に合った安全で効率的な排泄ケアを見つけることができます。無理のない、持続可能なケアを選択することが、介護の質を保つ上で不可欠です。

● 居室の環境的に使うことはできるのか

最後に、利用者さんが生活する居室の環境が、選定した排泄方法に適しているかを確認することも見落とせないポイントです。

具体的には・・・

ポータブルトイレなどを設置するスペースが十分にあるか、ベッドからの移動経路は安全かといった物理的な適合性が挙げられます。また、利用者さんのプライバシーが十分に確保できるかも重要です。居室に他者が頻繁に出入りする場合、パーテーションやカーテンなどを活用して、排泄時の尊厳を守る配慮が求められます。

清掃のしやすさも考慮すべき点です。排泄介助用具は常に清潔に保つ必要があり、感染症予防の観点からも日々の清掃が容易なものを選ぶことで、介護士の業務負担を軽減し、衛生的な環境を維持できます。冬場の室温など、快適性に関わる要素も細かく確認し、利用者さんが安心して排泄できる環境を整えましょう。

まとめ

排泄介助は、利用者さんの快適さや尊厳に関わる大切なケアです。

おむつだけでなく、尿器やポータブルトイレといった様々な排泄補助具を適切に活用することで、「漏れたらどうしよう」という介護士の不安を軽減し、利用者さんが安心して排泄できる環境を整えることができます。

利用者さんの状態や環境に合わせて最適な排泄方法を選び、お互いにとって負担の少ない、より良い介護を目指していきましょう。

関連する情報

お問い合わせ

当サービスに関してご質問などありましたら、以下よりお問い合わせください。