環境変化に適応すべく、経営課題としてデジタルトランスフォーメーション(以下、DX)推進に向けた活動が多くの企業で進められています。しかし、その多くのプロジェクトが初期の段階で行き詰まり、結果として PoC の段階で頓挫してしまうことが少なくありません。AI をはじめとした新たな技術を活用しようとするあまり、本質的な業務の可視化が十分に実施できないケースが多く見られるためです。

そこで今回は、DX 化を推進するための第一歩として取り組んでおきたい " 業務プロセス可視化 " の重要性について、前編と後編の2回に分けて考えていきたいと思います。前編の本記事では主に、DXプロジェクトがつまずきやすい原因を深堀していきます。

DX化の本質とは?

多くの企業で進められている DX。DX を端的に言えば、AI をはじめとしたデジタル技術と革新的なビジネスモデルを融合させることで、従来の組織やビジネス、企業文化の変革を推し進める活動です。新たなデジタル技術を駆使して従来とは異なるアプローチでビジネスモデルを構築する新興企業が増え、まさにゲームチェンジが現実のものとして起きている現状を見れば、従来型のビジネスモデルを踏襲してきた企業でも、競争力維持や強化に向けて迅速に DX 化を推し進めていかなければならないことは明白です。ただし、その戦略はそれぞれ企業の置かれた状況によって異なっています。その方向性は、大きく3つに分けることができます。

1.アナログ業務のデジタル化

テレワークが広く普及するなかで、承認に押印作業を必要とするようなプロセスから脱却し、ワークフローそのものをデジタル化するといったものから、RPA を利用して従来人手で行ってきた業務を自動化するといった動きがデジタル化の分かりやすい例です。

2.既存デジタル業務の高度化

すでに EC サイトを運営している企業であれば、顧客情報を詳細に分析して売上の最大化やコンバージョンレートの向上などを目指すといった活動がこれにあたります。なかには、最新の AI 技術を活用して導き出された需要予測を基準に、価格を変動させるダイナミックプライシングに取り組むといった活動もあるでしょう。

3.デジタルビジネスの新規開発とマネタイズ

既存ビジネスで培ったコアコンピタンスを活かしながら、新しい顧客開拓や新しい市場への進出を目指すことになるが、昨今の新型コロナウイルス(COVID-19)の影響で世界が一変する中、デジタル時代に顧客に選ばれる商品 / サービスは何かをよく見極める必要があります。いずれにせよ、DX 化を推進することで、売上の最大化と既存業務の効率化によるコスト削減、そして事業継続に向けたリスクマネジメントを実施していくことが、経営層には求められてくるのです。

DXプロジェクトに見られる傾向

DX プロジェクトでは、多くの企業では思い描いた戦略に沿って具体的な施策に落とし込んでいくことになりますが、この施策がうまく機能せずに、描いていた理想の姿にたどり着かない企業は少なくありません。実際には、機械学習を含めた AI 技術を活用する、センサーを活用して現場を可視化するために IoT を導入する、マイクロサービスやコンテナ技術や API を積極的に活用してモダンアーキテクチャに作り替えるなど、DX プロジェクトでは技術的なアプローチ方法ばかりに終始してしまう傾向も。結果としてなかなか効果が上がらず、プロジェクトが頓挫するケースも見受けられる。何とか結果を導き出したとしても、次にどう生かしていいのか見出せないケースもあります。

なぜ多くの DX プロジェクトが失敗、もしくは PoC の段階で中断してしまうのでしょうか?

その理由はシンプルで、DX化に向けた現状である「As-Is」と目指すべき姿の「To-Be」の設定に問題があるためです。

現状の誤認

通常では、現実とかけ離れた「To-Be」を設定する企業は少なく、目指すべき姿に関しては大きく外れていないケースが多いと思います。しかし、「As-Is」である現状が十分に把握できていないことが多く、目指す姿とのギャップの誤認が起こりやすいのが現実です。本来であれば、正しい「As-Is」と目指すべき「To-Be」の正しいギャップを認識し、それを埋めるべく仮説をもって DX の施策を立案、実行していくことが重要ですが、「As-Is」の誤認がギャップやその埋め方をもゆがめてしまい、結果としてプロジェクトがうまく進まないことになってしまう企業も少なくありません。

縦割り組織の弊害

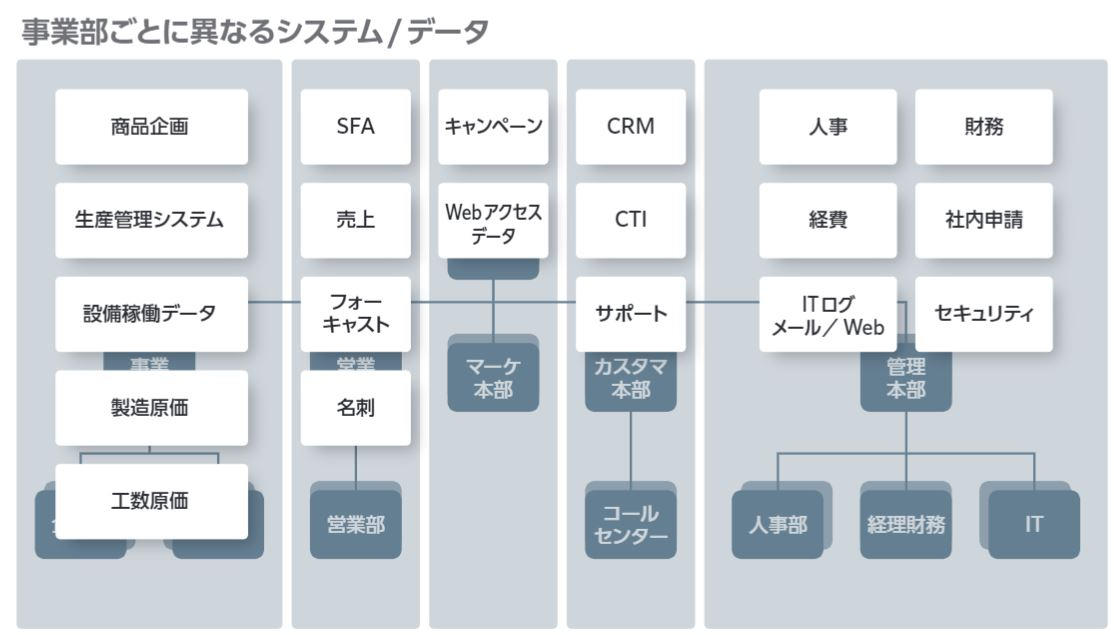

また、多くの企業が部門ごとの縦割り組織となっていることもあり、企業全体で取り組むべき DX によるビジネス変革と現状の組織体系がマッチしていないケースも。DX 推進者がどこか特定の部署にあるデータを活用したいと考えても、他部門の情報は簡単に活用できない場合もあります。逆に、情報を持っている部門がそのデータの重要性に気づいていないことも少なくないのです。その意味でも、組織の壁を可能な限り超えられる環境を整備してあげることも、DX 推進には欠かせないポイントとなってきます。

現状が正しく把握できないわけ

1.業務プロセスの細分化

多くのプロジェクトで散見される「As-Is」の誤認ですが、確かに最近では「As-Is」である現状を的確に把握すること自体が非常に難しくなっているます。その理由の 1 つが、組織ごとの業務プロセスの細分化や属人化です。例えば営業という業務を見ると、顧客に対してプロモーションを行うマーケティング部門が啓蒙活動やリードを生み出すことを担当し、獲得したリードをホットなものに変えていく担当としてインサイドセールスが、商談をクロージングする担当として営業がいます。そして、受注後にはカスタマーサクセスマネージャーが顧客の成功を支援するなど、ビジネスプロセス全体で業務が細分化しており、スキルや専門性も特化した形で存在してしまっています。専門性が求められる業務全てをきちんと把握するのは、やはり困難と言わざるを得ないでしょう。

2.コロナ禍で激減した物理的な状況把握

また、業務プロセスごとに活用するシステムが異なっており、エンドツーエンドで何が行われているのかシステム上から俯瞰しづらくなっていることも現状把握を困難にしている要素の 1 つです。加えて、現在のコロナ禍において物理的な接触が減ったことで、以前はできていた目視での情報把握や雰囲気での実態認識が難しくなってきている面もあるでしょう。セミナーを開催してリードを獲得する手法を例に見ても、以前はセミナー会場の手配から現場でのフォローアップなどを通じて受注に至る成功体験を持っていたいですが、今ではオンライン上で集客からセミナー開催、フォローまでを行う必要があるなど、過去の成功体験が役に立たない状況になってきています。つまり、これまでうまく機能していた暗黙知の再現性が難しくなっているのです。

後編では、「As-Is」を正しく認識するための進め方を解説していきます。

本記事でご紹介した内容は、ホワイトペーパーでも全貌をご欄いただけます。

また、各種オンデマンド動画もございますので気になる方は是非ご覧ください。

【オンデマンド動画】