メンバーの笑顔と楽しさに包まれつづけた

「最高のAIワークショップ」

――パナソニック オートモーティブシステムズ様

モビリティ分野におけるカーメーカー向けTier1企業として、さまざまな車載システムを提供しているパナソニック オートモーティブシステムズ。時代の流れに沿って業界が変革をむかえるなか、同社が掲げているのが、‘世界一の「移ごこちデザイン」カンパニー’というビジョンです。そして、人・街・地球の“移ごこち”を追求し、このビジョンを実現するためにはAIのノウハウも不可欠という意向から、同社は今回のワークショップへの参加を決めました。

本インタビューの参加者

- パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社 キャビンUX事業開発室 エキスパート 金尾 裕彦様

「AIの基礎」を学ぶ必要があった

――今回は、どんな部署のかたが参加されたのでしょうか?

金尾様:2024年4月に新しく発足した、キャビンUX事業開発室という部署のメンバーです。社長の直下で、企業価値向上を目的に新規事業を創出するのが主なミッションとなります。総勢30名のBTC(Business・Technology・Creative)のメンバーで構成されたフラットな組織です。今回は、部署の半数ほどのメンバーが参加しました。

――これまでにもAIとの接点はありましたか?

金尾様:画像生成でイメージをつくったり、テキストベースで質問したりといった活用はしています。パナソニックグループでは、「PX-AI」という内製のAIを導入しており、グループ社員であれば誰でも業務効率化のために利用できます。

しかし、AIがどのような仕組みで動いているのかを理解できていなかったり、「AIさえあれば何でもできる」といった考えの社員が多くいるように、私からは見えていました。いわば自分ごとに落とし込めていない状態で、「自らの工数を削減し、アウトプットの質を向上させるためにAIを活用しよう」というよりは、Web検索がAIへの質問に置き換わっただけのような感じです。使いこなすリテラシーはあるけれども、基礎的なリテラシーはない状態、といった状況でしょうか。

一方で、いまの自動車業界はAIとすごく密接な関係にあります。一例として、カーメーカーではセンサー(LiDAR・カメラ・レーダー)から得られるデータの解析にAIを用いて多くのパターンを学習させ、開発スピードの向上を測っています。モビリティ業界に身を置き、そこでビジネスを営んでいくからには、今後のベースとなるであろうAIをしっかりと理解し、使いこなすことが必要です。そこで私は部署のメンバーを巻き込み、今回のAIワークショップへの参加を決めました。

――ワークショップの情報はどこで知りましたか?

金尾様:「最先端の技術を理解し、かつ業務にも活かせる」というテーマでAIのセミナーをWebで調べていたところ、たまたまマクニカ様のワークショップを見つけました。キャビンUX事業開発室は小ぶりな組織なので、1人ひとりがマルチタレントを獲得し、それを発揮する必要があります。しかし、そのための教育が組織の発足以降は行われていなかったので、私から室長に提案しました。ちなみに、私は現在は事業企画のポジションに就いていますが、2024年の3月まではエンジニアで、マクニカ様と長年のお付き合いがあったのもきっかけのひとつです。

チームビルティングの恩恵も「大」

――ワークショップの感想はいかがですか?

金尾様:お世辞ぬきで最高でした。

パナソニックには創業者の松下幸之助がのこした「物を作る前に人をつくる」という言葉があり、人を「人材」ではなく「人財」と書きます。また、その理念に基づき、学ぶ機会を提供する会社なので、他社と比べても社員がさまざまな知識を得る機会は多いと思います。

実際、私も社内外のセミナーを積極的に受けています。入社して20年ですから、仮に1年に10回とすると200回受講している計算になります。これは企業向けセミナーあるあるなのですが、受講中に教室を見渡すとセミナー中に寝てしまったり、パソコンを持ち込んで内職を始めたり……といった社員が見受けられることも珍しくありませんでした。

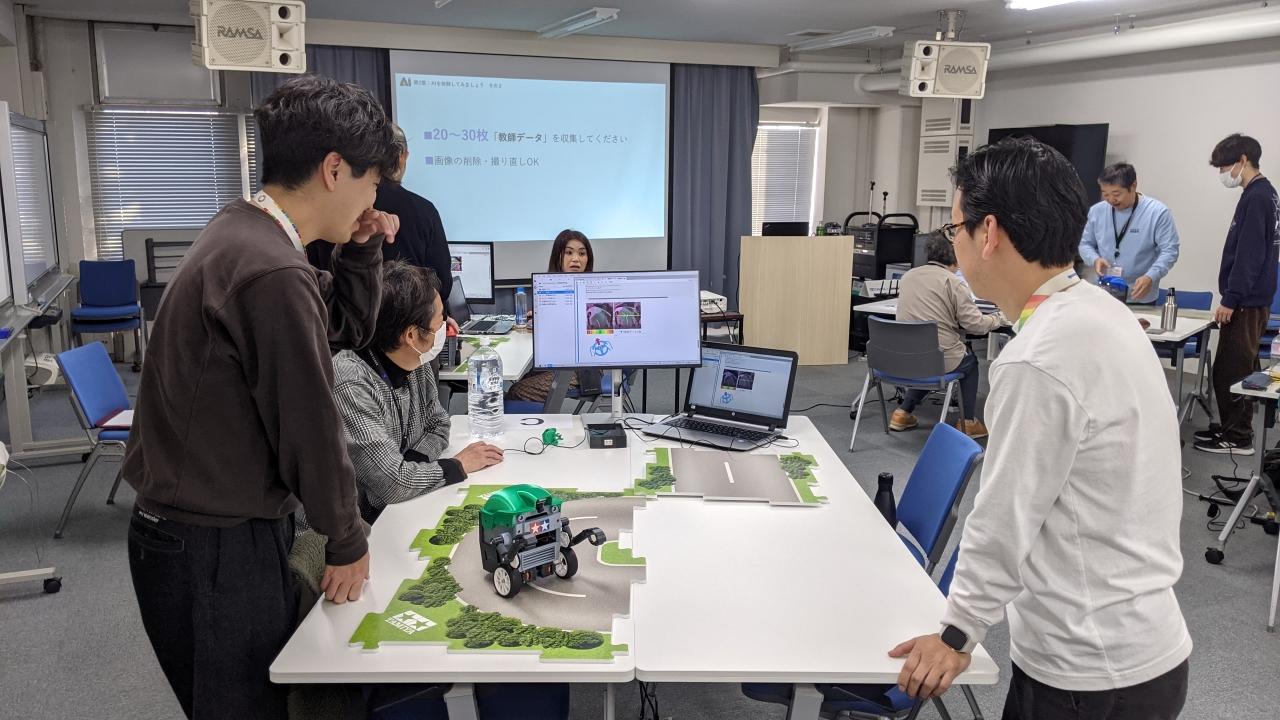

しかし、今回のワークショップはまるで違い、常にみんな笑顔で積極的に発言し、黙りこむような人も1人もいませんでした。いまもっている知識やスキルから少し背伸びをしないと楽しめないという環境を与えられたわけですが、その背伸びが楽しくて仕方なかったのかな、という印象です。

参加者はリモートワークも多く、さまざまなプロジェクトで忙しい状況です。また、近い時期に異動や復職といったメンバーの入れ替わりがあったことから、初対面やWeb会議でしか会ったことがないという参加者もいましたが、今回のワークショップを開催して、「AIを学ぶだけでなく、チームビルティングの観点でも非常に役立った」と私は感じています。

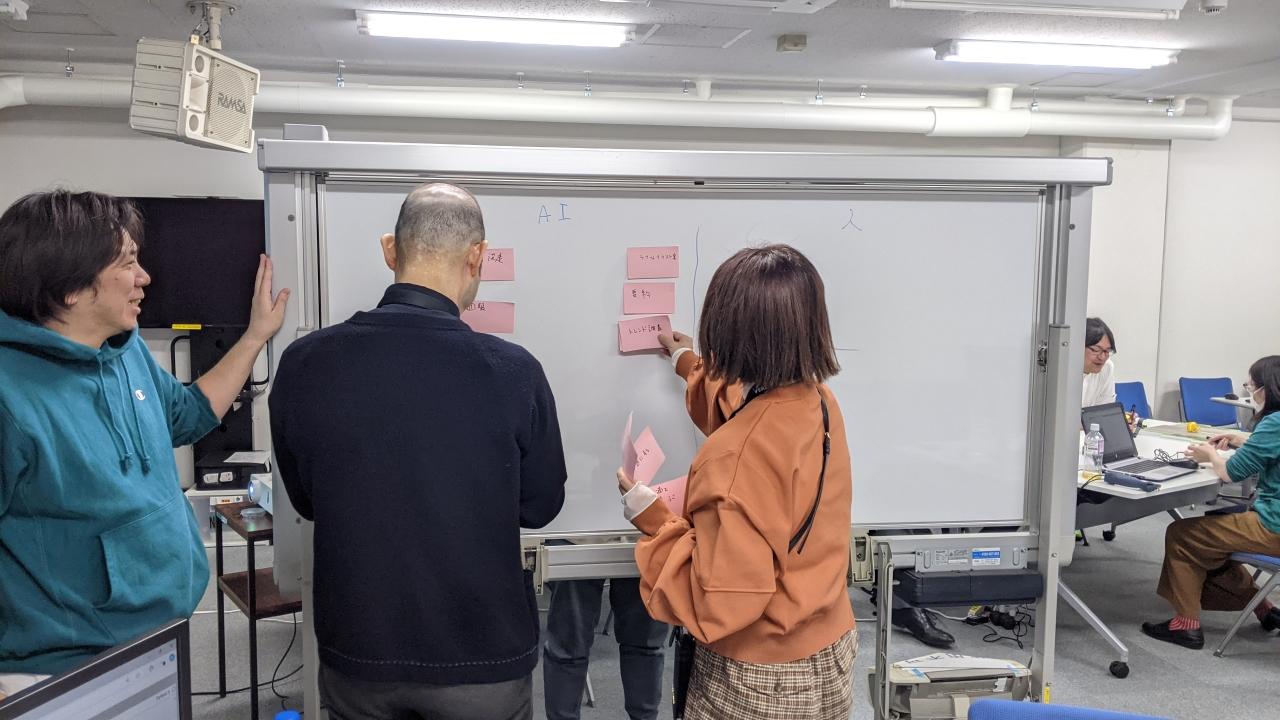

プログラムにディスカッションの場があったことで、各自がAIの活用を自分ごとにできたのではと感じています。参加メンバーが共通言語を獲得できたことも大きいですね。BTCのように違う文化をもつメンバー同士の場合はとくに、同じ文化のもとで育って共通言語で話すことで、理解力がまったく違ってくるはずです。やはりAIを仕組みから理解している人とそうでない人では、たとえアウトプットが同じであっても、理解しているほうが本人の意識が必ずよい方向に向くと思います。

休憩中も熱心に話し込んでいたり、外せない会議で残念そうにセミナーを途中退出したり、セミナーの時間延長の希望があったりしたことも印象的でした。また、セミナー終了後にセミナー会場からオフィスへ戻る途中、参加者みんなが「あれはこうだった、これはこうだった」と振り返りをしていました。参加できなかったメンバーも、楽しそうに職場に戻ってきた彼らの姿を見て、「何があったの!?」と羨ましそうでした(笑)。

動画制作が得意なメンバーが後日、「タミヤロボが走る動画を作って自分の子どもをあやした」と話してくれたこともありましたね。こういったことは、おそらく過去になかったと思います。

今後、みんなは「AIとはなんぞや」「裏で何をしているのか」といったことを、今回のワークショップを思い出しながら振り返ってくれることでしょう。

再度開催も視野に?

――今回のワークショップを、ほかの方にもおすすめしたいですか?

金尾様:私は企画者として大満足ですし、やってよかったなと本当に思っていますので、残りのメンバーにもヒアリングしてみて、参加希望者が多いようであれば再び企画したいと思っています。このワークショップは非エンジニア向けの内容なので、そういった部署の方々にも紹介したいですね。

――もし次があるとしたら、どんな内容を希望しますか?

金尾様:今回は初級の内容でしたが、元エンジニアの立場からすると、中~上級のカリキュラムもぜひ組んでほしいなと思います。たとえば、NVIDIA社のチップがどのように動いてるかであったり、どのような仕組みで撮影した画像をチップに入れているか、といったことですね。ほかにも、NVIDIA社がなぜAIに強いと言われているのかであったり、MLと推論の仕組みの違いについても個人的には知りたいところです。分解されたロボットが置いてあって休憩時などに見られたりすると、参加者もより興味をもってくれそうですよね。

AIはすでに世の中に大きく浸透していますが、「実はこんなところにも使われている」「逆に、AIで処理されていないものもたくさんある」といった社会的な話も需要があると思います。

「AIにはデータセンターというものがあり、そこでは多くの電力を消費していて、冷却するには水や冷風が必要で、またその電力が再生可能エネルギーでない場合は発電時にCO2が発生して……」といったような課題や、その解決策を学び、付き合い方を知ることも大切です。AIが普及すればするほど二酸化炭素の排出量が増えるなどという話もありますが、日本にいるとデータセンターを目にすることはほとんどないので、こういったことを知る機会も貴重ではないでしょうか。

AIを用いた技術や、AIそのものの精度はこれからも成長していくので、将来的な世界像、たとえば世の中の車がすべて自動運転になるといったような話をしてもらえると夢が広がりますし、イメージもしやすくなると思います。今後シンギュラリティ(※)が起きたときのことを想像しながら、みんなでアイデア創発のディスカッションをしてみるのも面白いかもしれません。

※:AIが人間の知能を超える転換点、またはその転換点によって起こる変化を指す概念。

パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社

- 事業内容

- 車載コックピットシステム、ADAS(先進運転支援システム)および関連デバイス、車載充電器、xEV向けシステム・デバイスなどの開発・製造・販売

- 創業

- 2022年4月

- 従業員数

- 33,000名(国内約6,000名、海外約27,000名)

- ウェブサイト

- https://automotive.panasonic.com/

\Re:Alizeの詳細はこちら/