「話す→ポチ→完成!」のたった3ステップで、日々の報告書や議事録を作成できる「おまとめ忍者」。生成AIの高度な処理によって、話した内容をその場で文字起こして自動的に要約してくれることが特徴で、シンプルな画面と機能も相まって使いやすさもバツグンです。今回はそんな「おまとめ忍者」にまつわる、ちょっとした裏話をO(オー)プロダクトマネージャー(以下、Oさん)に訊きました。

「おまとめ忍者」にはご先祖様(?)が存在した

――そもそも、「おまとめ忍者」を作ろうと思ったきっかけはなんだったのですか?

Oさん:まず前身となるツールがいくつかあり、それらが変化して現在の「おまとめ忍者」になりました。最初のほうに開発していたのは、品質管理部門向け文書分類アプリ「DochAIser(ドキュエーアイザー)」でした。これは自社で扱っている製品で不具合などが発生した場合、その解析ログを見つけやすくするというものです。

「これを商品として提供できないだろうか?」と考えた私たちは、あるお客様に紹介してみました。残念ながら「ウチではあまり使いませんねぇ……」という回答ではあったのですが、やり取りをするなかで、そのお客様には「業務報告に使う週報の作成に膨大な時間がかかっている」という課題があることが分かりました。

担当者の方は1日の終わりにその日の業務を思い出しながら10分くらいで書いていたようですが、月曜日から金曜日までの5日間で、少なく見積もっても50分かかるわけです。整理にちょっと時間を取られれば1時間、場合によっては2時間以上……なんてこともあったようで。

そんななか、そのお客様は「報告のためにそこまでする必要があるのか? もっとラクな手段があるのでは?」と思っており、「どうにか週報をラクに作れないでしょうか……」という相談を私たちが受けたと。これがすべての始まりです。

週報は基本的に、「何をしたか思い出す」→「書き出す」→「整理する」という流れで作りますが、このうち「整理する」の部分を生成AIを使ってできないだろうか? と私たちは考えました。当時はちょうどChatGPT3.5の登場から2~3ヶ月後で、生成AIの盛り上がりも熱かったですね。そして次に開発したのが、「日報くん(※)」というツールでした。

※開発時の呼称で、正式名称(製品名など)ではない。

――これまたド直球なネーミングで(笑)。

Oさん:(笑)。最初の「日報くん」は生成AIを使った文書の整理機能だけで、音声入力はできませんでした。しかし、それだと完成品の精度がイマイチなので音声入力をできるようにしたり、重要なキーワードを正確に入力するための辞書機能を追加したりと、さまざまに発展させてきました。

やがて「日報くん」は徐々に使われるようになってはきたのですが、音声入力のあとに整理ができるツールであるがゆえに、「会議で使いたい」という要望をお客様からいただくことも増えてきました。

――いわゆる議事録用のアプリですよね。現在でも色々なサービスが登場していますし、やはり皆さん困っていて高い需要があったんでしょうか。

Oさん:生成AI関連の市場調査レポートでは、「議事録作成」がAI活用分野のいちカテゴリーとして扱われていますから、「よくあるケース」になっています。やはり作成に時間がかかりますし、面倒ですからね。

「おまとめ忍者」開発時のあれこれ

――「日報くん」から「おまとめ忍者」にたどり着くまでにはどのくらいの時間がかかったんですか?

Oさん:2~3ヶ月くらいでした。

――ずいぶん早いですね!

Oさん:当時の私たちはとにもかくにも「持たざる者」だったので、「日報くん」しかり、とりあえずコンセプトが決まってから2週間くらいでプロトタイプなどをザクッと作り、スピーディーにお客様に使ってもらい、声を聴くようにしていました。M部長(デジタル事業開発部の部長)が、「まずつくる」というスローガンを大々的に掲げていたことも大きな要因ですね。

――そこからはどのように進んだのですか?

Oさん:まず名前について、以下のコンセプトをもって考案しました。

・親しみやすい、ちょっとダサめでもわかりやすい

・使う人の代わりに、黒子として書き起こししてまとめてくれる寄り添い感

・使いたくなるキャラクターをプロダクトに設定し、ツール上に反映させられる

「DochAIser」という名称はいま振り返ると、だいぶトガってましたからね(笑)。分かりやすさ重視でそのまま「日報くん」にしたかったのですが、調べてみると同名のサービスがすでに存在していたので、変えなければならないという話になりまして。

名前の候補として挙がっていたのは、下記です。「忍者」の部分を「侍」に変えたバージョンや、犬を猫に変えたバージョンもありました。動物を用いようとしたのは、キャラクターを立てたかったからです。

【おまとめ忍者の名称 初期案】

・おまとめ半蔵(第一候補)

・おまとめ小太郎

・おまとめ忍者

・声レポ忍者

・声レポ犬

・楽レポ忍者・楽レポ犬

また、「毎日使ってもらえるよう身近さ」を生み出すことにも注力していました。その先駆けとして、開発コードのひとつが「ラジオ体操(Radiotaiso)」のアナグラムである「Taisoradi」になったというエピソードもあります。

キャラクターについては、リードエンジニアの強い要望があって作ることになりました。やっぱりAIってどうしても「難しそう、プロっぽい」という印象がとても強いので、キャラクターはいたほうがいいだろうと。忍者や侍を用いたのは、「黒子として要約して書き起こしてくれる寄り添い感」があったのと、日本っぽい感じにしたかったからです。

▲初期のキャラクター案。これも生成AIで出力したそうです。

▲その後、リードエンジニアがより可愛らしい感じの素案を提出。こちらは現在の「おまとめ忍者」に近い印象を受けます。

――機能面についてはいかがですか?

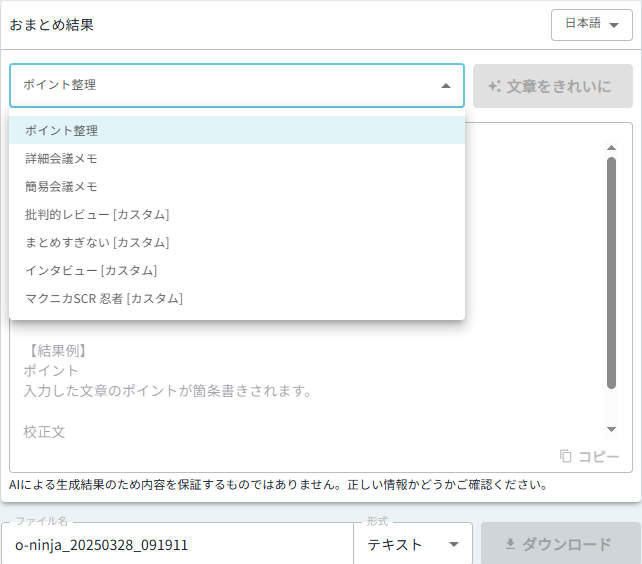

Oさん:最初は音声やテキストで入力した内容の要点を箇条書きで出力する「ポイント整理」だけでした。たとえば週報の場合、受け取る側も長文を読むのは大変なので。ほかにも、要点を30文字以内でまとめるモードなんてものもあります。

それからも「まずつくる」の精神で、お客様の要望に応えつつ「会議メモ」などのさまざまなモードを徐々に追加してきました。しかし、増やしすぎるとかえってユーザーが混乱してしまう問題もあり、それが現在の悩みだったりもします(笑)。

―― 定食屋でお客さんのリクエストを受け入れてたら、いつの間にかメニューの数が膨大になったみたいな……。

Oさん:そうですね(笑)。やはり基本のコンセプトとして、誰にでも使いやすくしたいと思っているので。ただ、あるモードのバージョンアップを開発した際に、「前のほうが良かった」という方もいるので、V1とV2が別々に存在するといった状況もあります。そこはお客様がついてくださったからこそのジレンマですね。

――でも、何かを切り捨てるなどの決断しなければならないときもありますよね。そんなときはどうしているのですか?

Oさん:正直「どうやればいいんですか!」と思っていますが、やっぱり最後にはどうにか決断するしかありません。とはいえ、当然ながらそこに対する裏付けとして、お客様の利用データ分析はおこなっています。要望でいただいた内容と利用の実態に差異があって、「難しいなぁ~」と感じることもありますが、ときには「このモードはあまり使われていないから削除しよう」と思い切ります。

「おまとめ忍者」になって良かったワケ

Oさん:色々ありましたが、 振り返ってみると「おまとめ忍者」で良かったと思います。

――なぜですか?

Oさん:結果的に、機能のほうがキャラクターについてきたと感じているからです。たとえば「おまとめ忍者」はデータを保存しない仕組みになっているのですが、痕跡を残さないとところはいかにも「隠密行動」っぽいですよね。実は会議室の屋根裏で話を聞いていて、あとでその文字起こしや整理をしてくれる……というイメージも、忍者らしいです。

お客様のなかには「生成AIを使うとデータを学習されるのでは?」と懸念される方もいますが、「おまとめ忍者」ならその心配は不要です。実際、「他のツールに比べてセキュリティ面で厳重な対応が不要なぶん、理解しやすく素早く導入できた」というお客様もいます。

あとはやっぱり、キャラクターですね。作って本当に良かったと思います。「おまとめ忍者は難しいツールではありません!」と口で言うのは簡単ですが、理解してもらうのは難しい。ところが、「おまとめ忍者」のゆるキャラはその難しさをまったくオモテに出さないわけです。展示会などでも「キャラクターかわいいですね!」と言ってくれたり、「おまとめ忍者」のことはまったく知らないけれど、パネルと一緒に写真を撮ったりする方もいました。

――キャラクターをきっかけにコミュニケーションが始まるんですね。

Oさん:そうです。まさに「ツールを擬人化したキャラクター」とでも言いましょうか。ツールに入力して文章をきれいにするとき、最初は円がくるくる回るだけの演出(ローディングサイクル)だったのですが、あるとき忍者が踊りだすアニメーションをつけてみたんです。そうしたら印象がまったく変わって、待つあいだのストレスが緩和されたような気がしまいした。「頑張ってくれてるんだ」みたいな(笑)。

▲待機中、筆を持った忍者のアニメーションが流れます。

つねに成長を続けている生成AIですが、それはヒトも同じです。「おまとめ忍者」に関して言えば、声によるアウトプットをしてもらうことでその人のスピーチが上手になったり、AIが整理された文章を読むことで、キレイに文章を整理する技術が身につくかもしれません。その期待は、「おまとめ忍者」の前身となるツールを開発していた頃からもち続けています。

ぜひ皆さんも「おまとめ忍者」に触れ、その便利さを体感してみてほしいですね。