大切な会議や商談では、参加者や発言を記録したメモや議事録の作成が欠かせません。しかし、「ほかの仕事が忙しくて、なかなか時間がとれない……」というケースは決して少なくないことでしょう。

そこで今回は、「よく手書きしてます!」と意気揚々に語る「M部長」の経験(実話)を振り返りながら、「手書きメモのメリット」や「デジタルの使い方」などを整理しつつ、「AIを活用した新時代の情報共有」のポイントを解説します。

手書きメモの良さとは?

日々、最新の生成AIなどの情報収集にいそしむM部長。いかにも業務のあらゆる場面でデジタルを駆使していそうな彼ですが、とくに初回商談では相手の業務構造の記憶・理解を重んじ、その内容を自分に深く腹落ちさせるためにメモを必ず手書きにしているのだとか。いったい、どこにメリットを見いだしているのか? まずはその背景を紹介します。

記憶に残る

「手書きは圧倒的に脳みそ(記憶)に残る」――M部長は力強く、そう答えました。より具体的には、メモをキレイなレポートとして仕上げずとも、手書きの文字を見れば自分がそのときに何を思い、どんな会話をしたかが映像のように出てきやすいのだとか。そういえば、よくノートに文字を書いていた学生時代などを思い出すと……皆さんにも、同じような経験があるのではないでしょうか。

自由度が高い

フリーハンドで好きなように情報を書きやすいことも、手書きのメリットだというM部長は言います。たとえば文字だけでなく、吹き出しや絵などを必要に応じて加えれば、視覚的に見やすいメモを作ることも可能でしょう。一般的に、手書きは脳の広い範囲を使うと言われているため、自分のポテンシャルを最大限に引き出すようなクリエイティビティを発揮しやすく、①にもつながるのだと考えられます。

相手からの印象が変わるかも?

人と会話するときは、なるべく顔(目)を見て話すほうが好印象なのは間違いありません。M部長はこの点を重んじており、「記録できる情報が必要最低限にとどまるので、比較的会話に集中しやすい」「ちゃんと話を聞いていることが相手に伝わりやすい」といったことも利点と考えているようです。

デジタルだって使います!

「何らかの事情でパソコンなどが使えない場合にも活躍する」と、手書きの良さを語りだしたらナンバーワンと言わんばかりの勢いでM部長はネタを披露し続けます。しかし、これは決して「私はデジタルには頼らんぞォーーーッ!!」という宣言ではありません。では、彼はどんなときにデジタルを活用するのでしょうか。

顧客の生の声が必要なとき

たとえば商談の初期フェーズにおいて、顧客と要件や認識のすり合わせをおこなう際には、自分のメモを通じた独自の解釈ではなく、顧客の声をなるべくリアルに記録しておく必要があるそう。確かに、顧客の抱える課題に対して自分の認知バイアスがかかってしまったり、情報の不足によるトラブルが起きたりするのを避けることは重要です。

手書きの限界を感じたとき

話をしているうちに盛り上がってきて、予定よりも大幅に時間が長くなった……それ自体はよいことかもしれません。しかし、正しい記録をとるとなれば話は別。話すのに夢中でメモが追いつかなくなったり、書き忘れてしまったりして、あとでイヤ~な汗をかいてしまうことも……?(一度話したことを相手に聞き直すのも、なんだか気が引けますよね)。とくに長丁場のときは、手書き以外の記録方法も用意できれば安心できるはずです。

共有用に整理するまでに時間を要するとき

たいていの場合、作成したメモの内容は関係者にも共有する必要があります。すぐにパソコンやスマートフォンなどに転写できれば問題ありませんが、整理までに長い期間が空いてしまえば、手書きのメモがいくら記憶に定着しやすいとはいえ、大事な情報を忘れたり伝え漏れたりしてしまうかも。「転ばぬ先の杖」ともいうように、忙しいときは早めの対策を用意できるとベストですね。

作ったメモの共有に課題が……

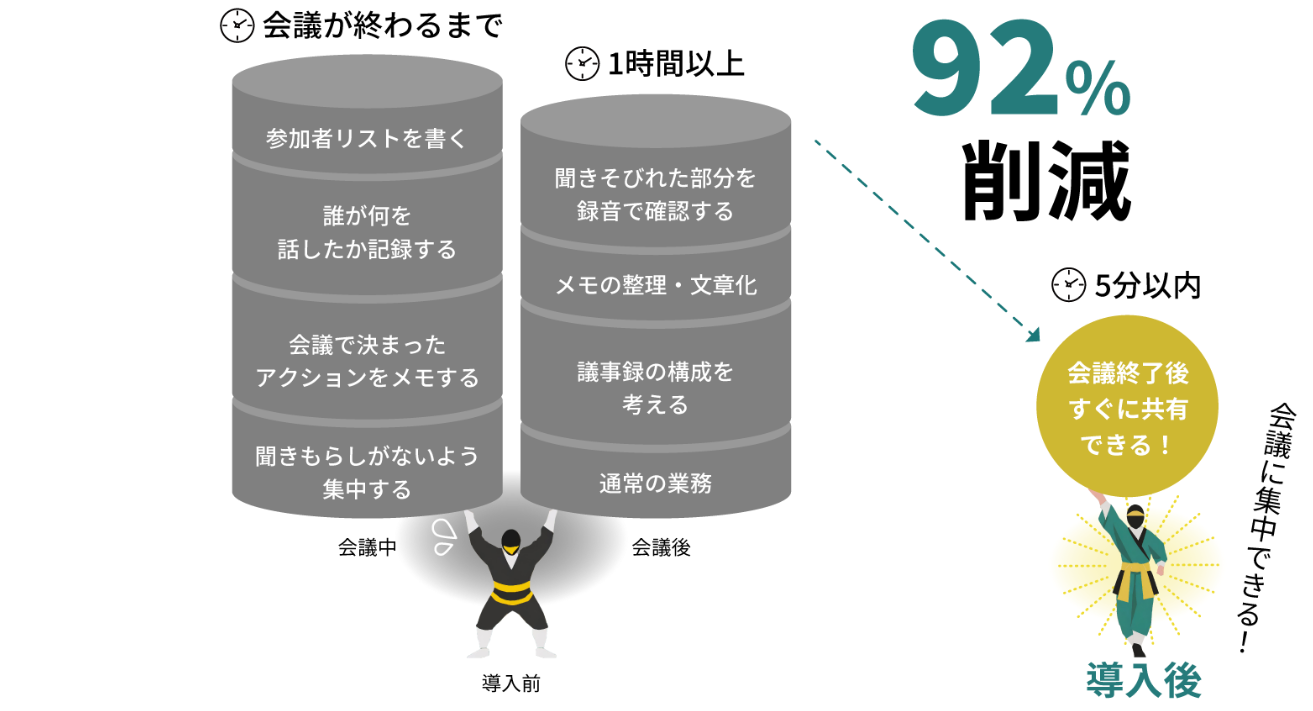

手書きにせよ、デジタルにせよ、自分で作成したメモを関係者に共有するには、基本的にまず書いたことを整理しなければなりません。参考までに手書きメモのまとめにかかっていた時間をM部長に尋ねたところ、「1日5件の商談で2時間くらい」とのこと。さらにCRMへの案件登録やExcelへの入力管理まで含めると、より多くの時間を要します。

つまり、1日の勤務時間のうち、4分の1以上がメモの整理だけで消費されているわけです。これは大きい……。おそらく、同様の課題を抱えている方も多いのではないでしょうか。

M部長はこの由々しき実態を突破すべく、過去には写真に撮った文字を自動的に読み込んでテキスト化してくれるツールの利用を試みたこともあったそうです。しかし、読み込みの精度がイマイチで使いづらく、修正に多くの時間がかかるなどの問題もあったことから、実用には至りませんでした。

また、音声入力した内容をそのまま文字起こししてくれるGoogleドキュメントなどのツールも知ってはいたものの、結局はあとからキレイに編集する必要があるので、こちらも使わなかったようです。

救世主は「生成AI」だった

大事なことを書いたメモをあきらめてお蔵入りさせるか、多くの時間を浪費しつつしんどい思いをしながら頑張り続けるか……地獄のような二択を突きつけられ、もはや絶体絶命か!? と思われたM部長でしたが、そんな彼を画期的な発明が救済しました。

それが、近年話題になっている「生成AI」です。その名のとおり、さまざまなクリエイティブを生み出すのに活用できる生成AI。メモに関していえば多少雑多に入力したとしても、基本的にはこちらの指示どおり、瞬時に内容を整理してくれることが特徴です。

おまとめ忍者、推参!

ひとくちに生成AIといっても無数に種類がありますが、M部長の業務に革命をもたらしたのは「おまとめ忍者」というツールでした。この「おまとめ忍者」は、話した内容をその場で文字起こしし、自動的に要約して報告書や議事録を作成するツールです。

もちろん音声入力だけでなく、あらかじめ用意したテキストをコピー&ペーストし、その内容を要約してもらうことも可能。つまり、ユーザーのアクションは「しゃべるだけ」、もしくは「コピー&ペーストをするだけ」のどちらかでよいのです。

作業が「2時間以上」から「5分」に短縮!

「手書きメモをどうにかデジタル化しなければいけなかったこれまでの状況を考えれば、このツールによって効率化ができたことは非常に大きなイノベーション」と力強く語るM部長。「おまとめ忍者」はパソコンかスマートフォンのいずれかがあればすぐに起動でき、複数のソフトやツールを併用することなく、それひとつだけで作業が完結するのも大きな利点です。

かつてはメモの整理に2時間以上を要していたM部長ですが、「おまとめ忍者」を活用してからはどのくらいなったのかを尋ねてみると……「5分かな」と、ちょっぴりドヤりながら答えてくれました。割合にすると、作業時間を90%以上削減できたことになります。

「こぼれ玉」もしっかり拾えるように

「おまとめ忍者」がM部長にもたらしたメリットは、ほかにもありました。それは仲間への情報共有の際に、伝える情報の取捨選択をしなくてもよくなったことです。

たとえばある商談で100個の情報をM部長が得たとして、従来の彼のやり方では、そのすべてを伝えきることはかなり困難だったでしょう。そうなると、重要と判断された情報のみが仲間に伝えられることになりますが、もしかすると切り捨てられた(伝えるのをあきらめられた)内容を求めていた仲間も実はいたかもしれません。

しかし、「おまとめ忍者」との出会いにより、M部長は100個の情報をただ思うがまましゃべり、あとは整理された情報(テキスト)を仲間とのコミュニケーションツールにそのまま投下するだけでよくなりました。必要な情報が必要な相手に届けば、新たなイノベーションが生まれることにも期待がもてます。これについても「自分のアクションを可視化できたことで、周囲によい影響を与えられて嬉しい」と、満足げなM部長。

こうして最先端テクノロジーで救済されたM部長は、今日も大切な相棒である「おまとめ忍者」を片手に、元気いっぱいで商談に出向くのでした。

まとめ

今回は「メモの作成」をテーマに、実話を交えながら解説しました。

手書きにもデジタルにも、それぞれのメリットがあります。とくに今回皆さまにお伝えしたいのは、「自分の今のやり方を大きく変える必要はない」ということです。たとえばM部長のように手書きが好きな方は、そのままで問題ないのです。

ただ、「メモの整理に時間がかかっている……」という方は、「おまとめ忍者」のような生成AIの併用を視野に入れてみると、業務効率が大幅に改善されるかもしれません。「百聞は一見にしかず」ともいいますので、これを機にまずは一度試してみてはいかがでしょうか?