ChatGPTなどの台頭を皮切りに、世界中で大きな話題を呼んでいる生成AI。その便利さゆえに必要性が叫ばれる一方、「具体的な活用方法が分からない」などの理由で導入に踏み切れていない企業は少なくありません。

こうした状況に一石を投じるべく、事業所を有する企業などを対象とした勉強会やセミナーを実施している機関があることを皆さんはご存知でしょうか。本記事に登場する茨城県産業技術イノベーションセンターは、そのひとつです。今回は同機関が主催、マクニカが講師を務め、26社が参加した「生成AI活用ワークショップ」の一部内容をご紹介します。

▲前半はAIの基本概念や生成AIの説明、後半は生成AIを使った業務課題の解決方法をグループごとに考えるというプログラム内容でした。

会場の雰囲気&あいさつ

今回のワークショップは、数十名をゆうに収容できる広い会議室で行われました。A~Cのテーブルが用意され、参加者はそれぞれ振り分けられたグループの場所に着席しました。

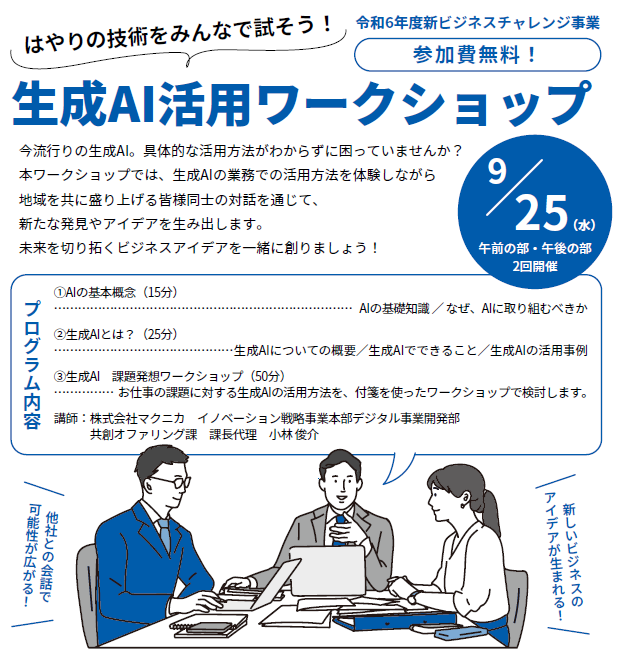

冒頭では、マクニカの紹介やワークショップの説明が行われました。最初の講演者を務めた小林からは「皆さんはAIがバズワードになっている背景や、なぜ取り組まなければいけないのか? といった不安や課題をお持ちだと思います。また、AIを使ってみたくても、実際どのように業務に適用するかであったり、ステップの踏み方が分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。本日は皆さまが感じているそれらのハードルを、私たちが取り払えるような時間にできれば幸いです。」とあいさつがありました。

▲マクニカイノベーション戦略事業本部 デジタル事業開発部 共創オファリング課の小林 俊介(こばやし しゅんすけ)。

座学で学ぶAIと生成AI

ここで講演者は小林から仙波にバトンタッチ。次のプログラムは、AIや生成AIに関する座学です。

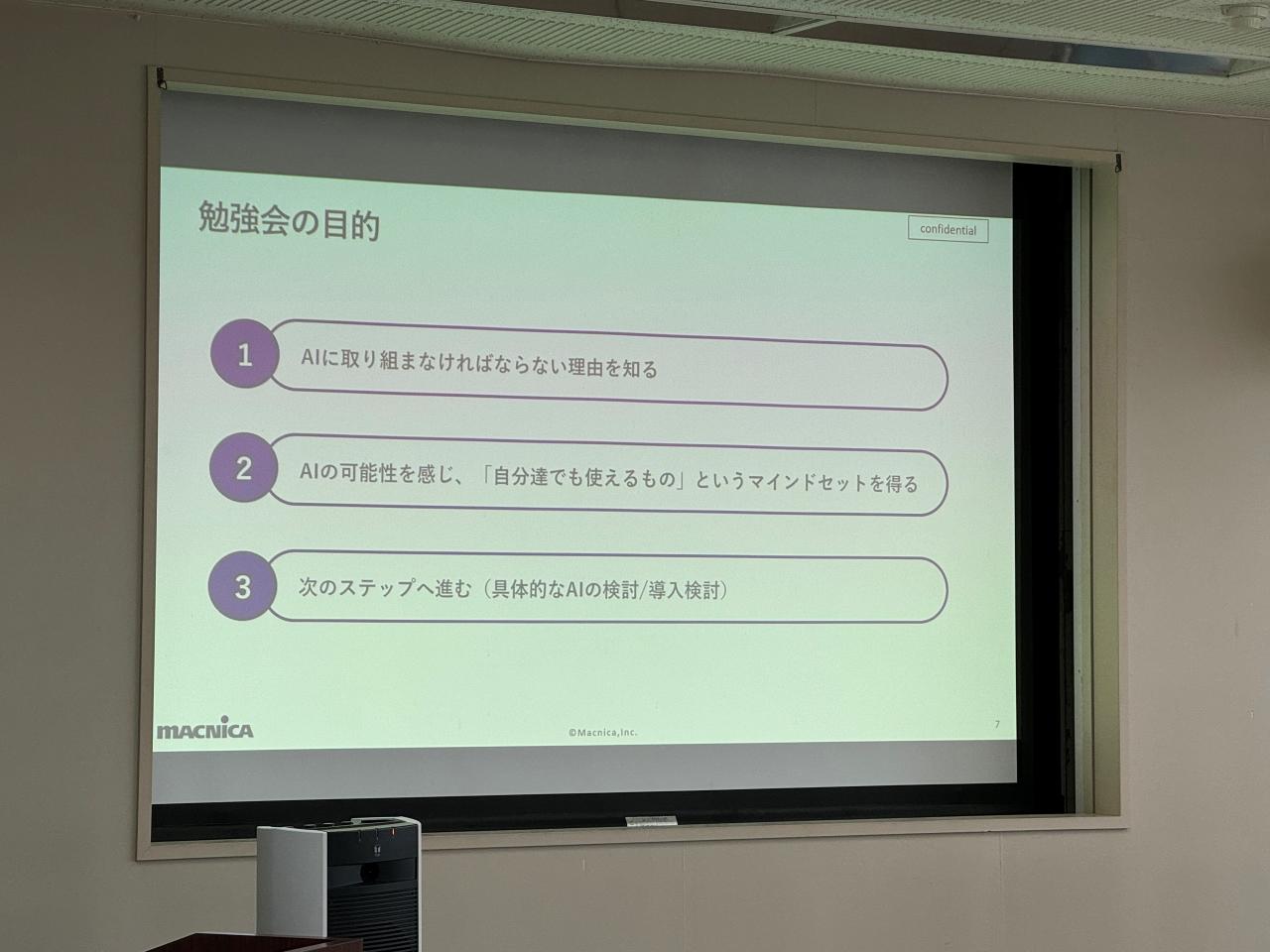

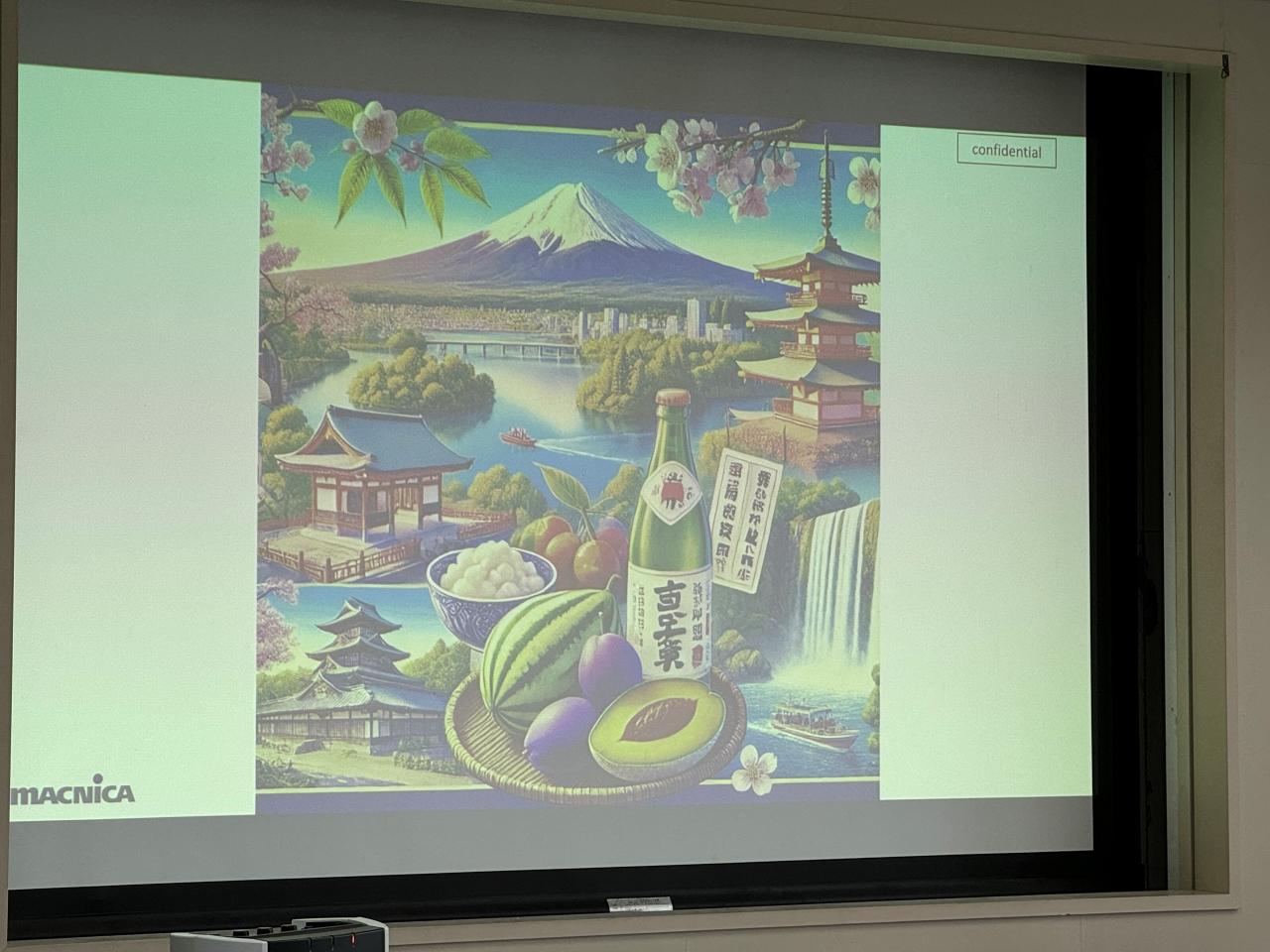

仙波はまず、ある画像をスクリーンに映してみせました。

不思議なおもむきを感じさせるこの画像は仙波が生成AI(ChatGPT)に描かせたもので、“茨城県の魅力が沢山つまった画像を生成して”というプロンプトを使ったそう。“茨城県の魅力”なのに、なぜか富士山や謎の三重塔が描かれている点が気になります。仙波はこれについて「生成AIはこうした画像を非常に簡単に生成できますが、その精度はまだまだ完璧ではありません。」と説明しました。

▲生成AIは茨城県の名産品や名所は的確におさえていましたが、絵で表現する際には「山=富士山」といったバイアスがかかってしまったと思われます。

▲ “茨城県に所在する企業が手を取り合ってAIについて学んでいる画像を生成して”というプロンプトで描いた画像も紹介。仙波はこれが「固すぎる」と感じたようで……。

▲“もっと可愛くして”と指示した画像も用意していました。

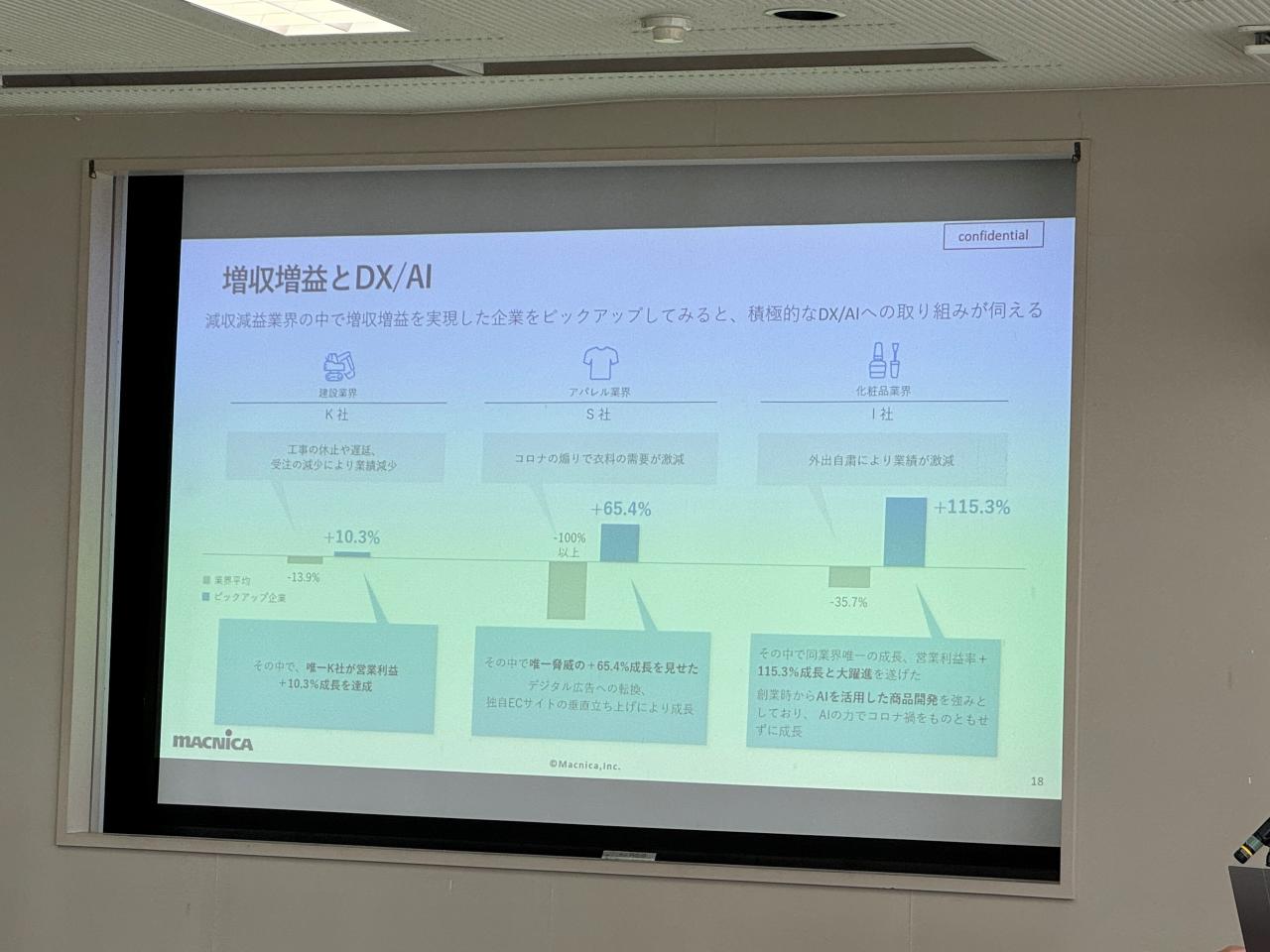

仙波は次に、企業におけるAIの必要性やその背景について解説しました。例として使われたのは、世界全体に大きな影響をもたらした新型コロナウイルス感染症です。パンデミックの当時、ビジネス分野では増収増益と減収減益の産業が明確に分かれるような状況がありました。

しかし、産業全体では減収減益であっても、単体で見ると成長している企業も存在したのです。「そういった企業の取り組みや資料に目を向けると、AIやDXの積極的な推進が共通点として挙げられました。今後見込まれる労働人口の不足や、予測不可能な災害といった状況こそが、AIの力が必要な根拠のひとつです。」と仙波。

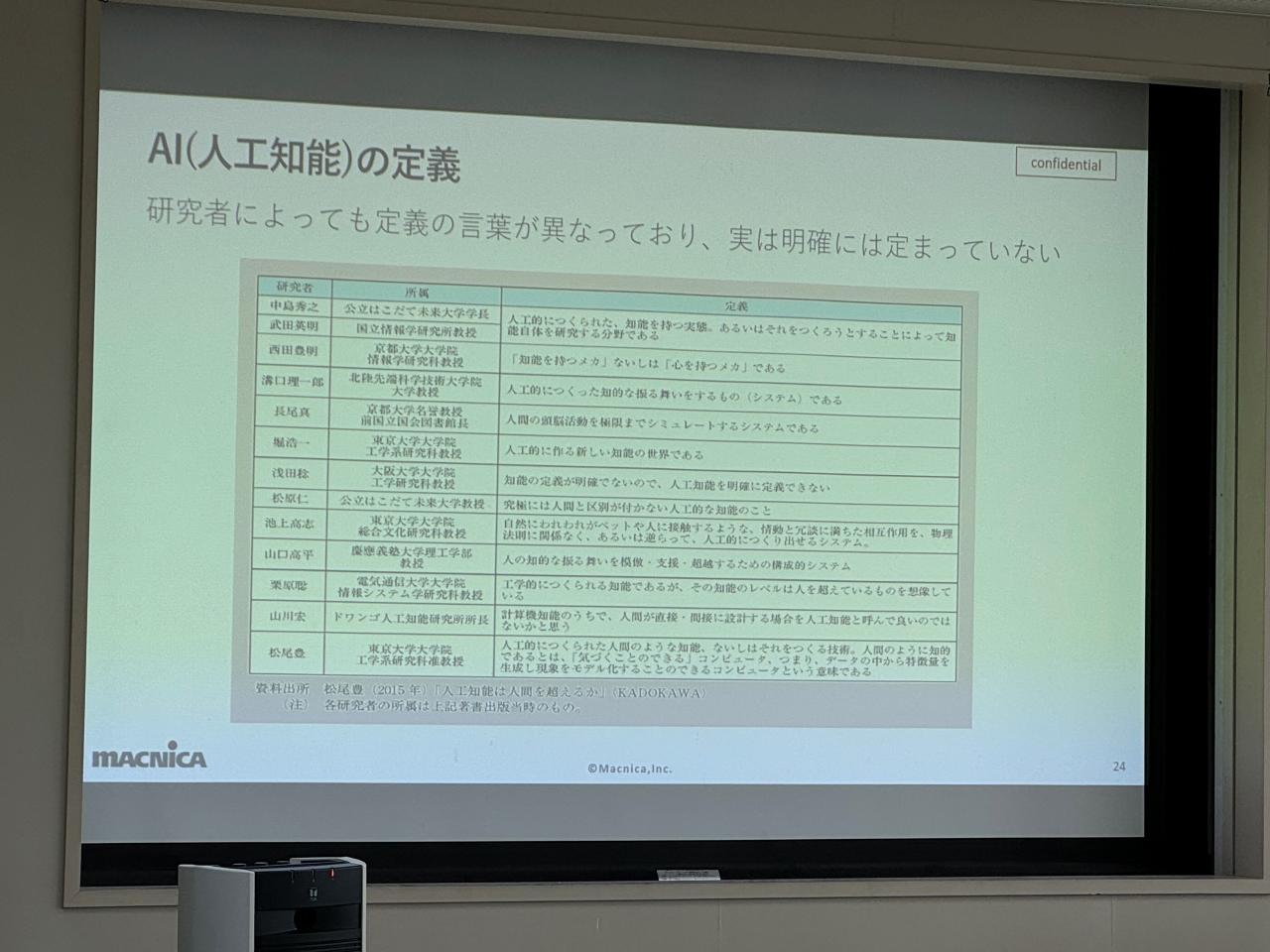

次のトピックであるAIの基本概念で、「子どもにAIって何? と訊かれたとき皆さんはなんと答えますか?」と仙波は参加者に問いかけました。この質問の回答は、決して容易ではありません。なぜなら日本の最高峰の研究者たちですら、AIの定義に関する回答はバラバラだからです。

そのうえで仙波は、「AIはまだまだ発展途上で、今後も大きな伸びしろがあります。そのため、現時点では人工知能(人工的な知能)くらいに捉えておき、明確に基準を定める必要はないと思います。」と述べました。

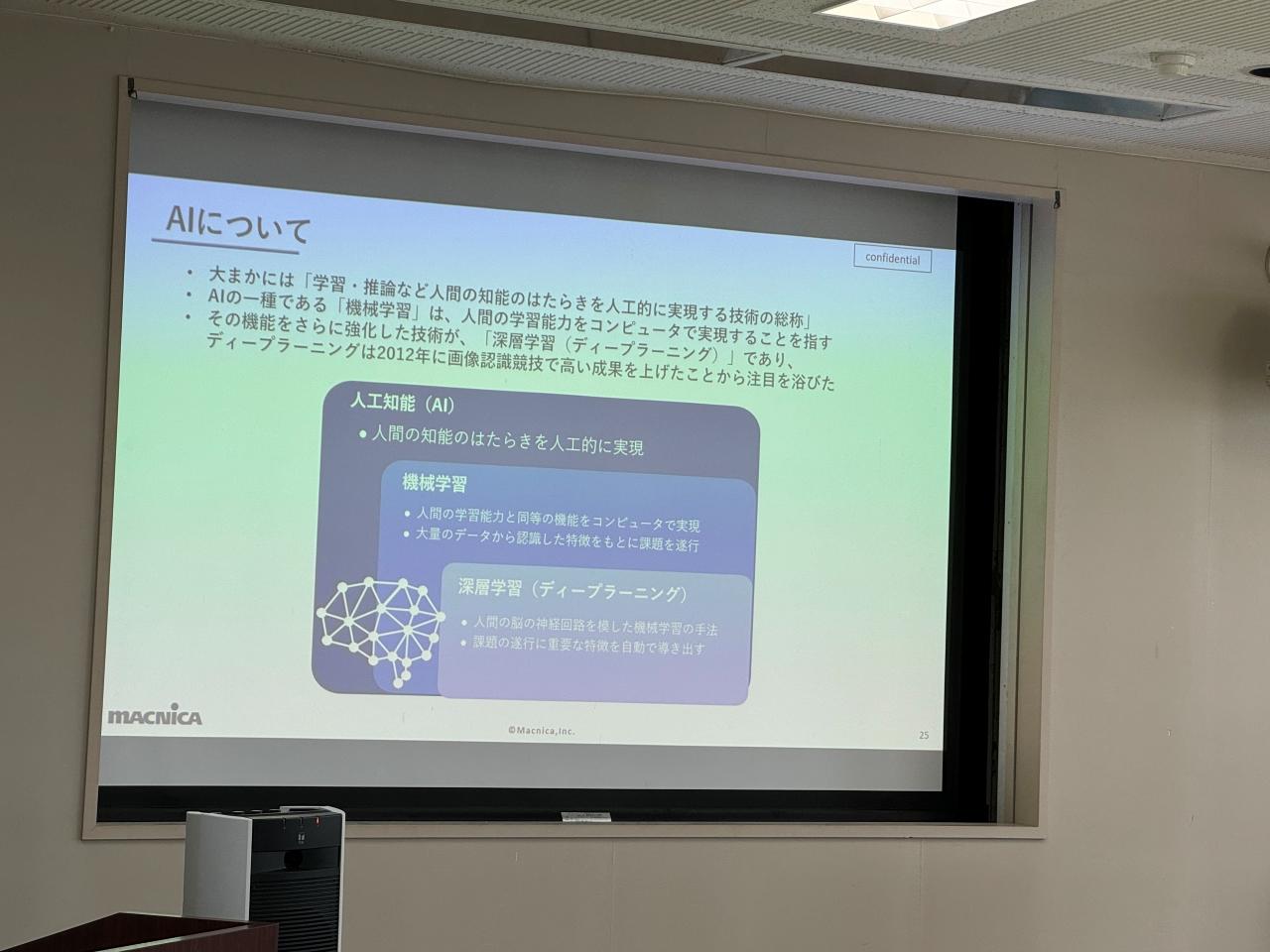

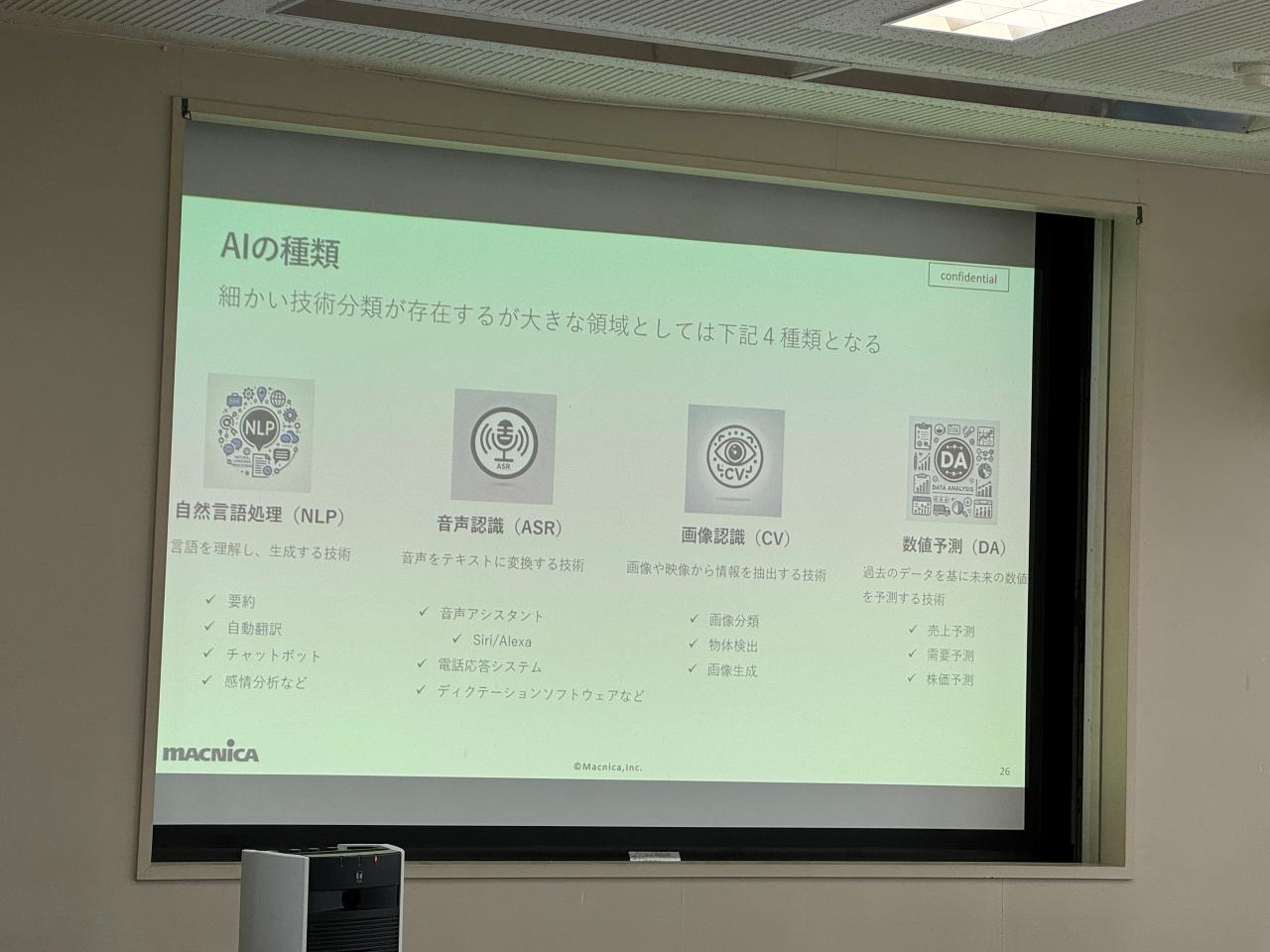

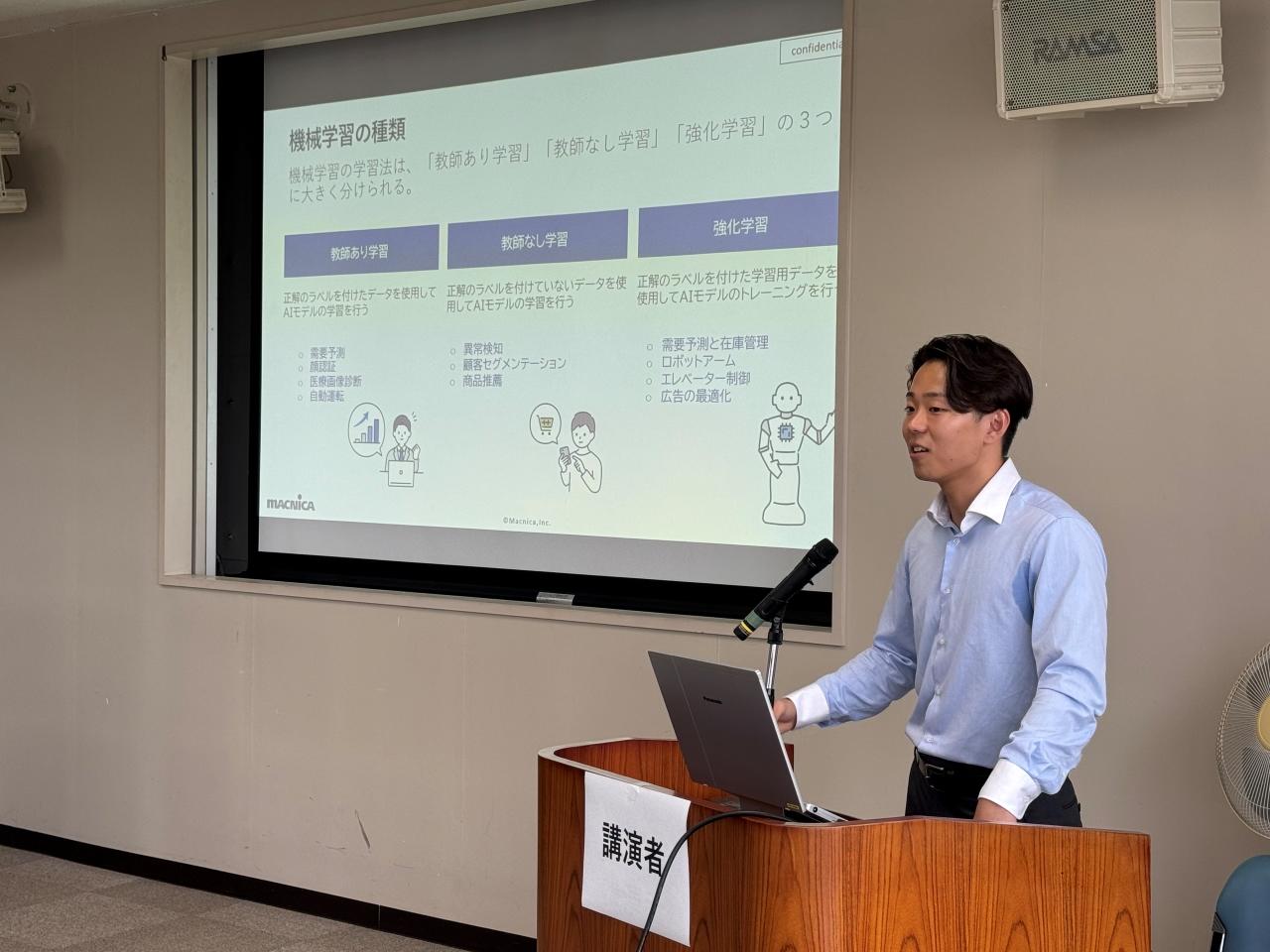

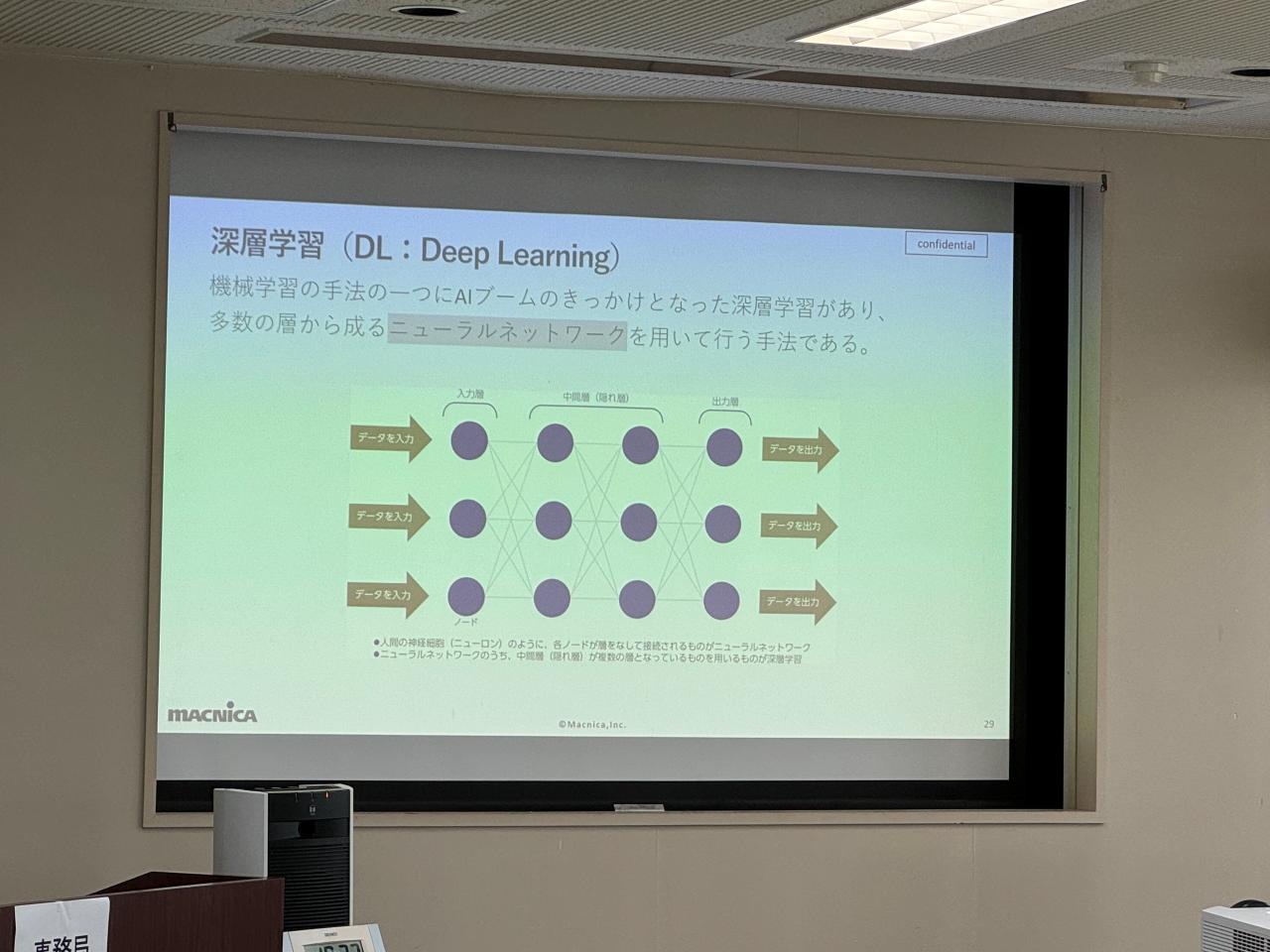

続けて、機械学習と深層学習(ディープラーニング)の違いや、AIの種類といった仕組みに関する解説が行われました。

ここで仙波は“学習と推論” を重要なキーワードとして挙げ、以下のように語りました。

「AIモデルという単語からはすごそうな雰囲気を感じますが、AIはやはり万能ではなく、幼い子どもと同じで私たちが育てる必要があります。たとえば大量の猫の画像をAIモデルに見せ、これは猫ですと何度も何度も教え、その後にこれは猫ですか? と質問するのがAIの基礎です。 そのため、皆さんがAIを活用するためには、まず社内に存在するデータの場所や形式を整理しておくことが非常に重要なのです。」

▲機械学習や深層学習の仕組み・種類も詳しく解説。一見すると難しい内容ですが、仙波は各所で分かりやすい例えを用い、できるだけ噛み砕いて参加者に伝えていました。

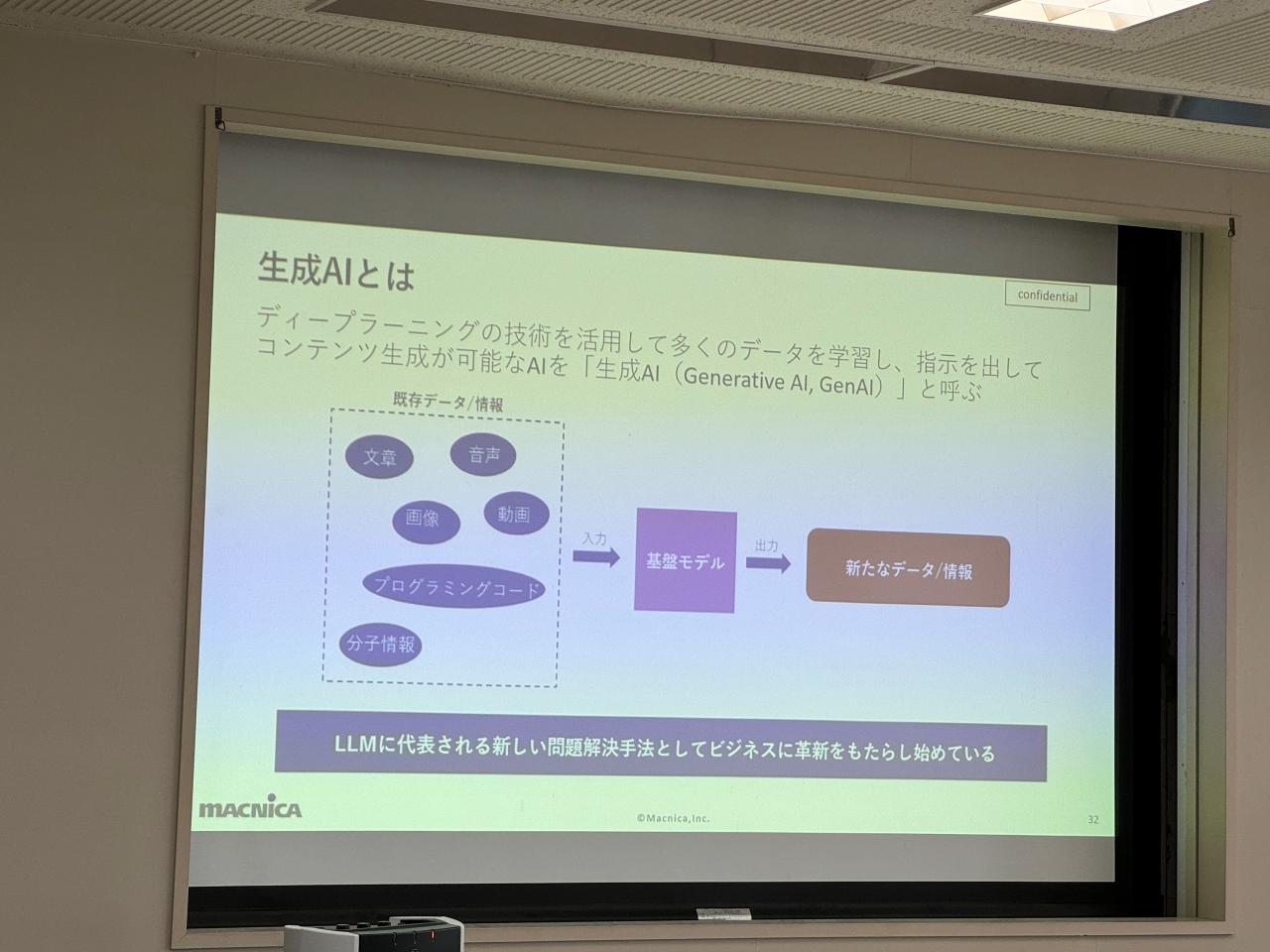

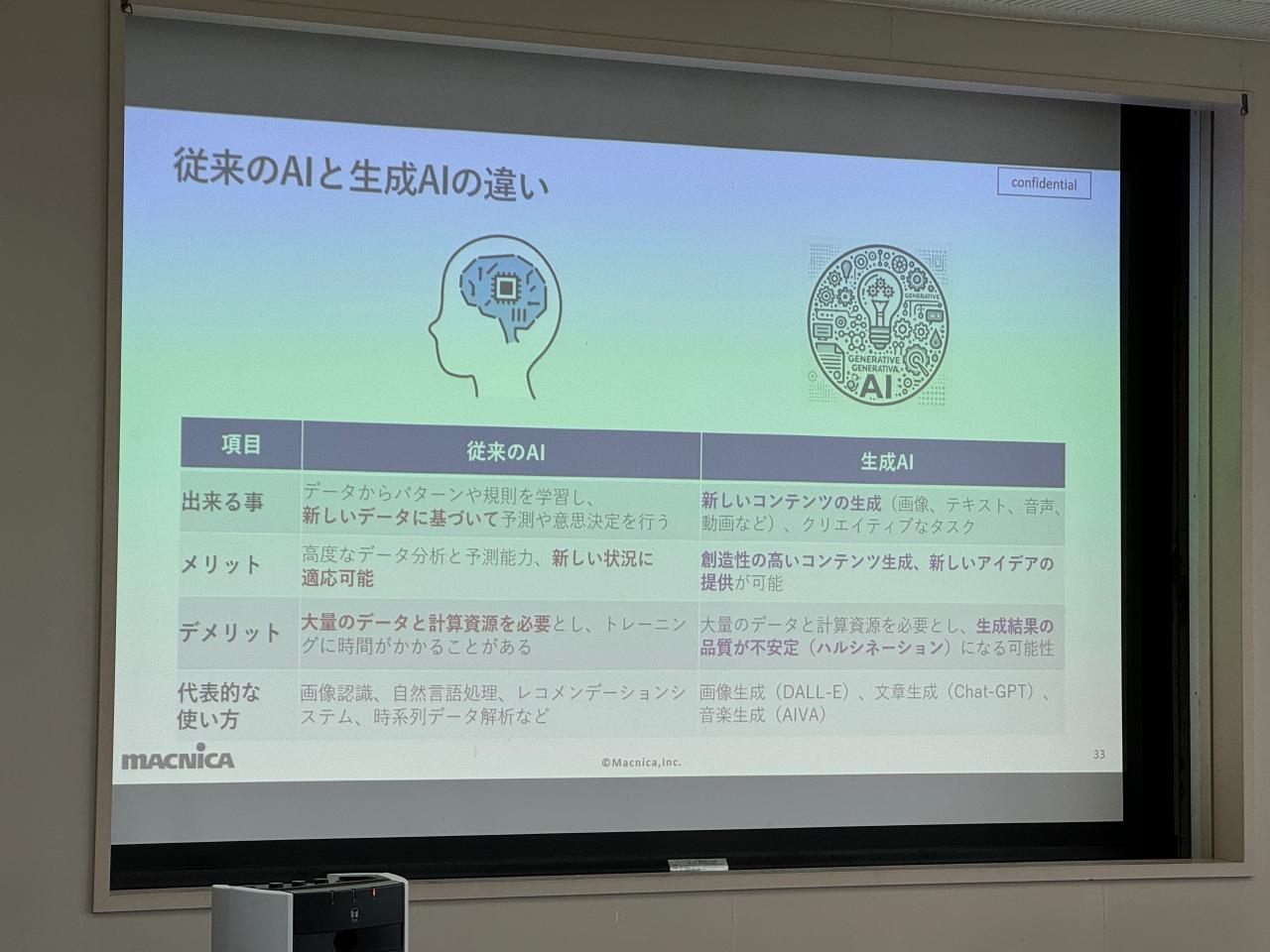

トピックはAIから、ワークショップのテーマでもある生成AIへと移ります。生成AIは大まかに言えば、文章・音声・画像・動画・プログラミングコード・分子情報といった学習データから基盤モデルを構築し、そこから新たなデータや情報を出力できるツールです。基本的な構造はAIと同様ですが、“何かを生み出す”という点で異なります。

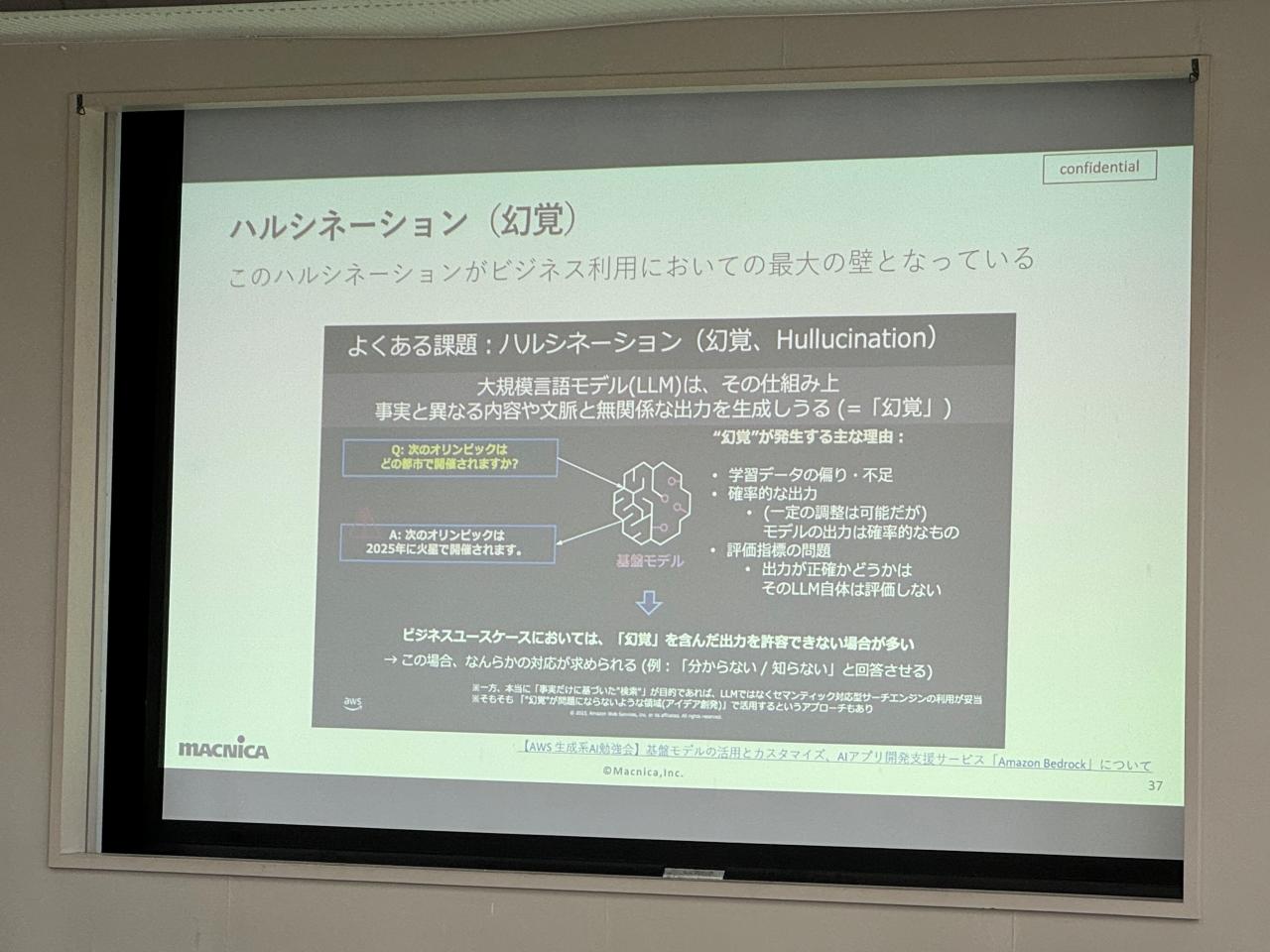

▲生成AIも万能ではなく、誤った答えを出す場合があります。ハルシネーションと呼ばれるこの現象は、ビジネス利用における課題のひとつです。

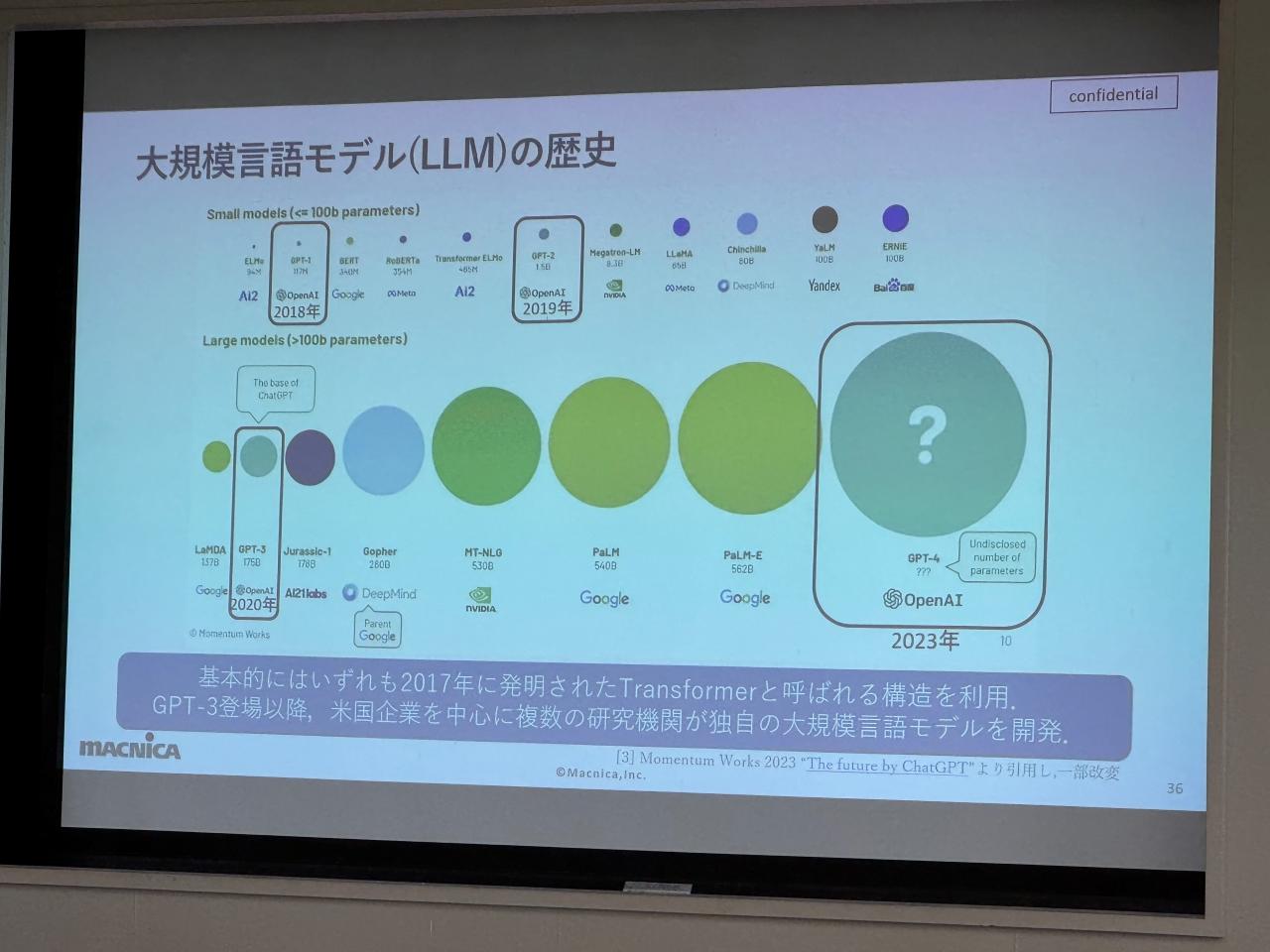

次の画像は、大規模言語モデル(LLM)の歴史を示したものです。左から順に円が大きくなっているのは、モデルが学習したデータの量が増えていることを示しています。

「生成AIは2023年ごろから大きな話題になりはじめましたが、2018年と比べるとデータの量が非常に増えていることが分かります。OpenAI社は2023年でモデルのパラメーターを非公開にしており、現時点でどれほどのデータが学習させられているかは、もはや計り知れません」と仙波。

座学が終盤に近づくと、仙波は生成AIの活用に関する総評を述べて締めくくりました。

「生成AIにふれるのは、ChatGPTやCopilotなどの既存サービスを利用するのがもっとも近道です。毎日使い続けることは簡単ではありませんが、使い方を覚えるためにはそれが必要ですし、非常に早い進化についていくことは難しいと感じています。

たとえば、パナソニックコネクト社では企業独自の生成AIに文書作成や情報検索のサポートをさせた結果、年間18.6万時間を削減できたという記事を目にしたことがあります。同社の従業員数が1万人以上であることも考慮すべきですが、何人分の業務を削減できたのかと考えれば、その功績は明白です。ただその一方で、全員が生成AIを使える環境を構築はしたものの、1年間使い続けた人は10%にも満たなかったというデータもあとから公開されていました。

生成AIを使うのも、使うように促すのも結局は人です。私たちは小さな成功体験を日々積み重ねることが、中長期的に見た際に大きな一歩につながると考えています。今後も“Small Win & Quick Win”の精神のもと、お客様が生成AIを適切に使い続けられるようなサポートができればと考えています。」

生成AI体験ワークショップ

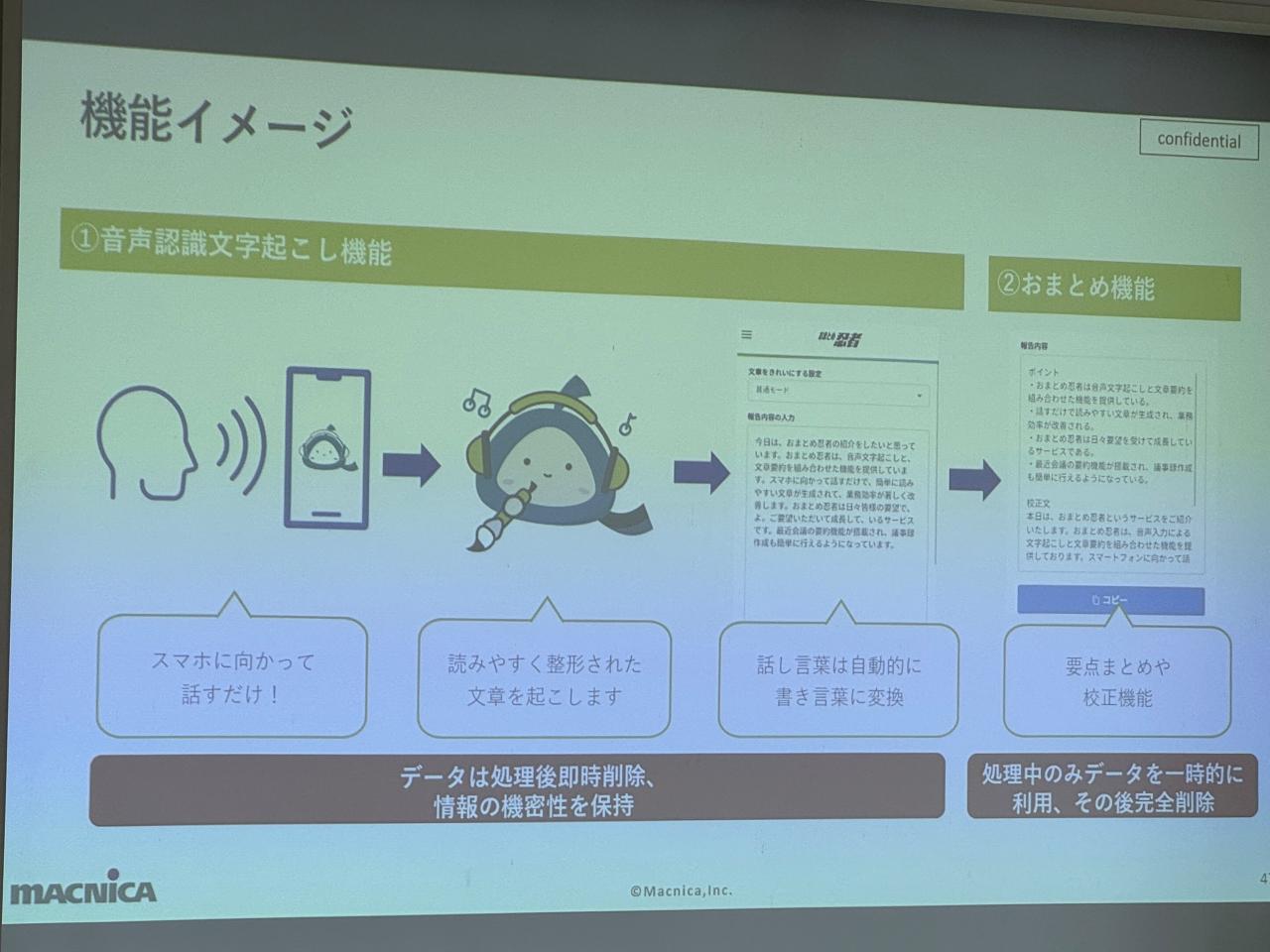

座学のあとは、生成AIを実際に活用するワークショップが行われました。今回使用したツールは、音声やテキストで入力した内容を生成AIが整理し、次なるアクションの提案や校正などを行なってくれるツール「おまとめ忍者」です。ワークショップは、その開発の旗振り役を務める森が主導しました。

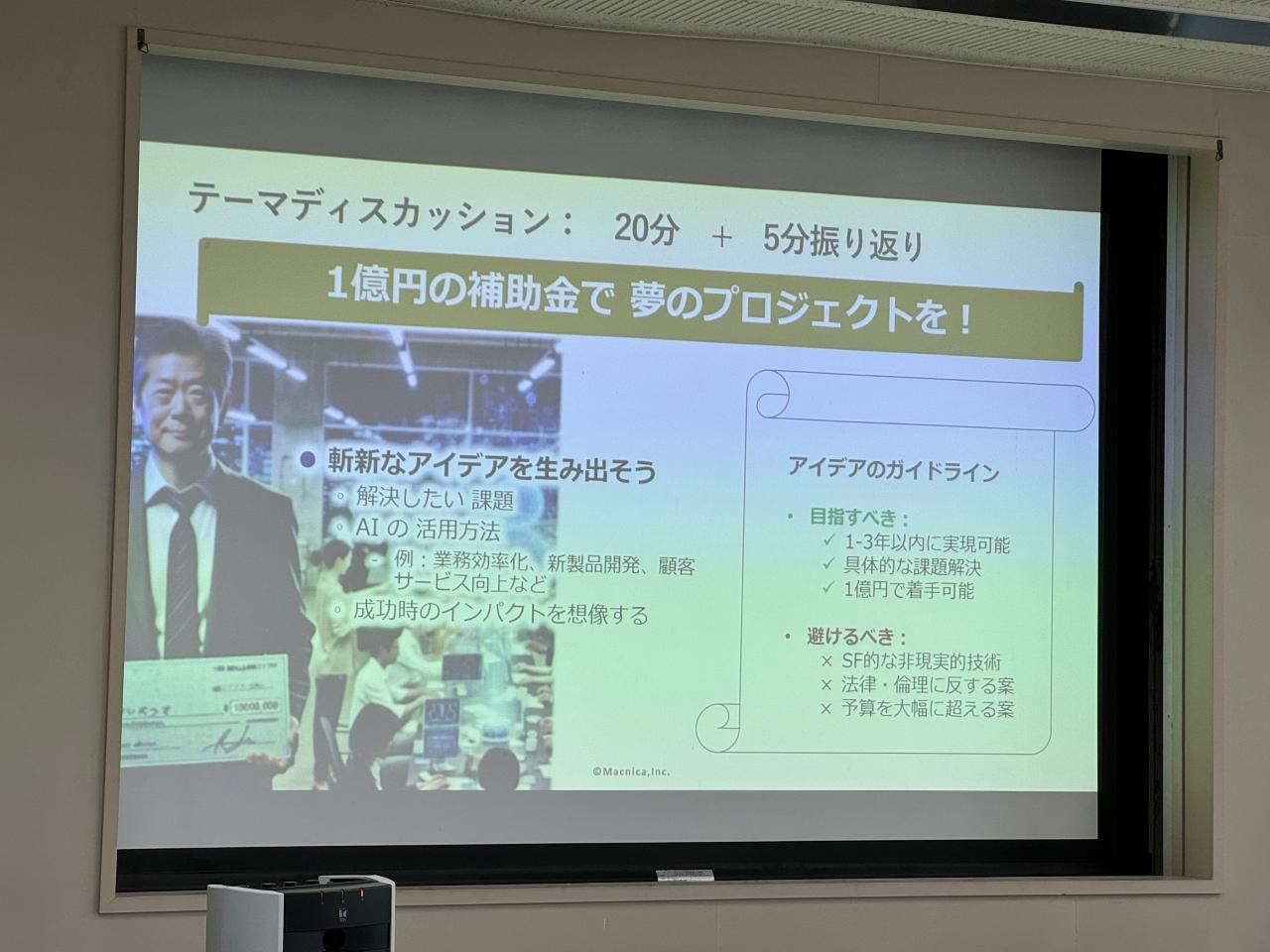

ワークショップは、3つのアジェンダに沿って進められました。このうち1つ目と2つ目はグループ内のメンバー同士でディスカッションするというもので、前者は自己紹介と本日の学び、後者は「もしも1億円の補助金が降ってきたら、どんなプロジェクトをやってみたいか?」がテーマでした。そして3つ目は、AIを活用している企業の事例紹介でした。

森は冒頭で、おまとめ忍者の紹介やワークショップの進め方を説明しました。

「おまとめ忍者の機能には音声を認識して文字起こしをするもの、テキスト情報をまとめるものの2種類があり、これに生成AIを活用しています。たとえば会議で議事録をとる場合、基本的には担当の方が一生懸命メモをされていると思いますが、おまとめ忍者があれば、その手間はなくなります。

通常、生成AIにはプロンプトという命令文を出す必要がありますが、おまとめ忍者には起動するだけで使えるので、とてもシンプルです。今回は4~5人のグループでテーマに沿って話し合ってもらい、おまとめ忍者が整理した内容を皆さんと共有したいと思います」。

▲参加者におまとめ忍者の使い方を説明しているところ。会場では「便利」という声も複数耳にしました。

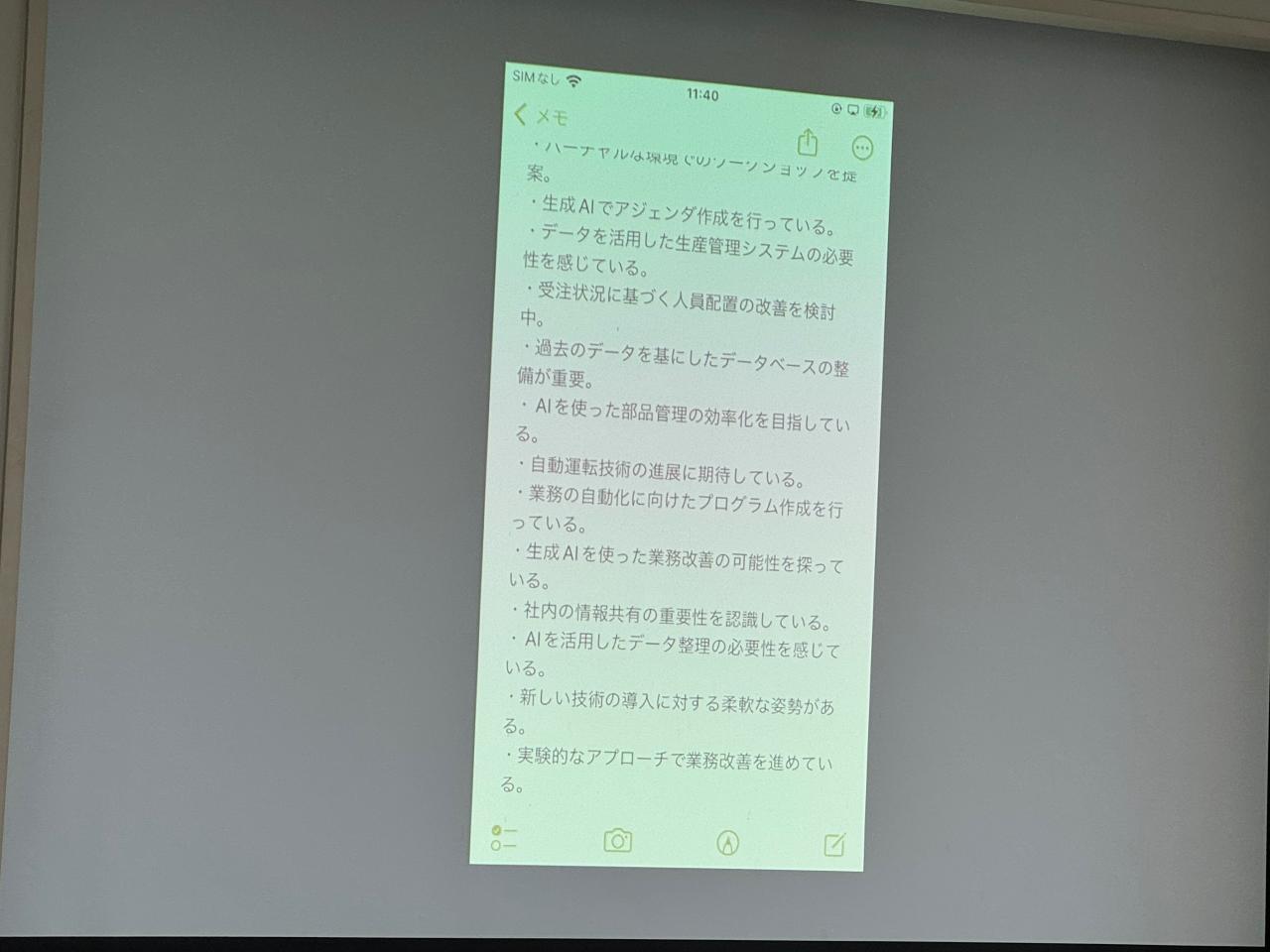

▲おまとめ忍者によって整理されたディスカッション内容(一部)。「AIを使った部品管理の効率化を目指している」などのコメントもあり、参加者のAIに対する期待がうかがえました。

▲ディスカッションの様子。

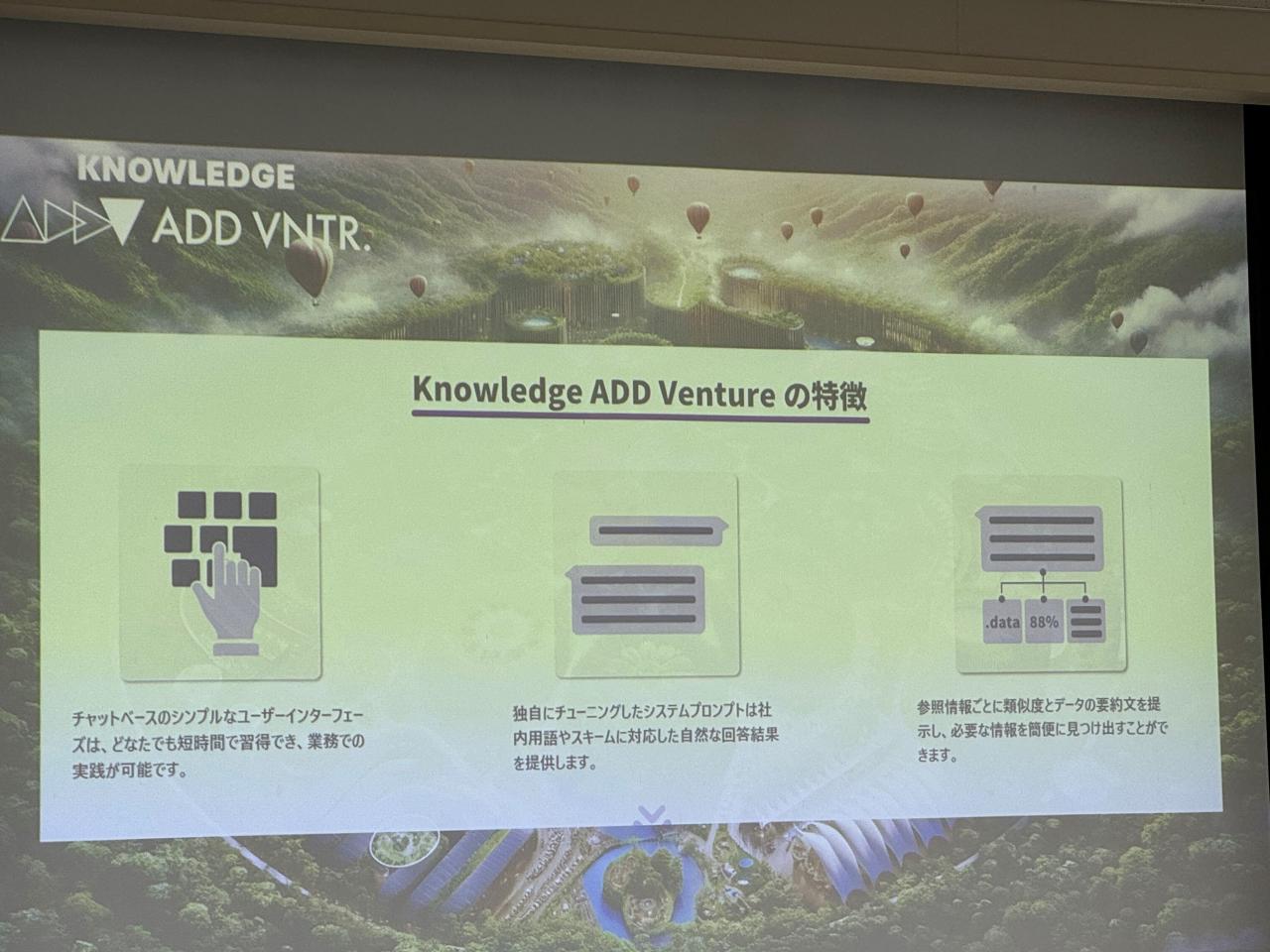

▲ディスカッションのあとはマクニカ社内における生成AI活用事例の説明などが行われ、ワークショップは無事に終了しました。

おわりに

今回は茨城県産業技術イノベーションセンターで実施された、生成AI活用ワークショップのレポートをお届けしました。一生懸命にメモをとられたり、うなずいて話をお聞きいただくなど、参加者の皆様の様子からはAIに対する熱い気持ちが見てとれました。

マクニカでは、生成AIの活用によってお客様の事業がより発展するためのサポートを今後も続けてまいります。本レポートでご紹介した内容はほんの一部であるため、ワークショップや生成AIに関する取り組みにご興味のある方は、企業・自治体などを問わず、ぜひお気軽にご相談ください。

\Re:Alizeの詳細はこちら/