読者のみなさまの企業や店舗では、商品の価格をどのように設定されているでしょうか。需要と供給のバランス、競合価格、商品性や状況を鑑みて様々な角度から検討、設定されているのではないでしょうか。

価格設定については様々な考え方がありますが、代表的な手法の1つに「競争志向型価格設定」があります。「競争志向型価格設定」とは、競合店や他社が設定している価格を参考に、それ同等もしくはそれ以下の価格に設定する方法です。昨今デジタル技術の発展により、各店舗や企業における商品の販売価格を容易に調べられるようになりました。自他問わず販売価格がオープンになることで、同一商品における価格競争が激しくなり、一般的に価格は下がっていく傾向になります。この傾向を回避するため、各企業やお店ごとに同一商品の価格がわかりづらくなるような対策を講じるケースが出てきます。そのため、他社の価格を参考にする一見単純に見える作業はより複雑化しています。

本記事では、このような環境下でECサイトにおける「競争志向型価格設定」を行うには具体的にどのような点を考慮すべきか、運用時のポイントをご説明します。

筆者プロフィール

Colabofact 代表 / Bsidefunny株式会社 CDO

小松 夕祐(こまつ ゆうすけ)氏

法政大学卒業後、株式会社メンバーズ入社。国内大手金融機関やメーカーのウェブサイト構築 / 運用ディレクション、プロジェクトマネージメントを6年半経験・同社マネージャーに従事。 2015年~Amazon Japan G.K.入社。 同社にてサイトマーチャンダイザーとしてデジタルマーケティングにおける戦略から実行、分析までを2年経験の後、バイヤーとして担当カテゴリにおける事業戦略、P/L管理、需要予測、商品企画を経験。 2019年3月~Principle Co.,Ltd.に参画。営業専任部門の立ち上げ、2020年10月より同社DX事業部の立ち上げおよび事業運営責任者を担当。2021年5月Bsidefunny株式会社にパートナー・CDOとして参画。2021年6月より個人事業主として独立。

【ECビジネス成長×AI】シリーズ 第4回 INDEX

------------------------------------------------

▼【ECビジネス成長×AI】シリーズ 過去記事はこちら

【第1回】自社ECビジネス成長のための具体策とは?拡大するEC市場で勝ち続けるポイントを解説!

【第2回】取扱点数1,000万点以上のアスクルがECの裏側で行うAI活用成否を分けるのはラベルとカテゴリ整理

【第3回】ECサイト運営において欠品による機会損失を低減させるには?AI需要予測を活用した在庫管理のポイントをご紹介!

------------------------------------------------

1.ECサイトにおける価格設定の重要性

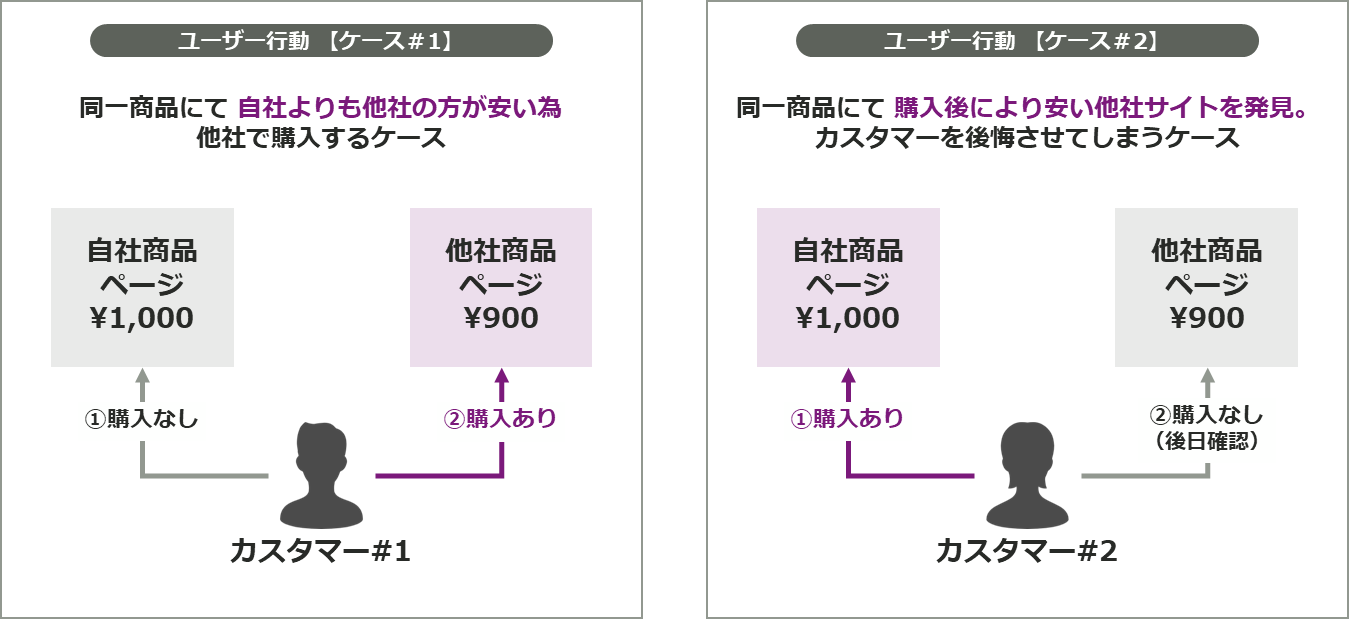

まず、価格設定がどのようにお客様の行動、印象に影響するかを具体的に考えてみます。考えうるケースは大きく2つあります。

1つ目は、自社ではなく他社で購入されてしまうケースです。先述の通りお客様はインターネット上でさまざまな店舗の同一商品の価格を調べることができます。商品を購入するタイミングで自社よりも他社の方が安ければ、他社にお客様が流れてしまうことになります。この場合、自社の商品詳細ページは確認したものの、購入しないケースが増えるため、定量的な指標としてはCVR(コンバージョンレート)が下がることになります。CVRが増減する要因は価格設定以外にもありますが、もし急に自社のCVRに変動があった場合はこのケースが発生していないか確認することをおすすめします。

2つ目は、自社で購入してしまった後に他社の価格が自社よりも安かったことに気づいてしまうケースです。商品購入後に継続して価格を調査するケースはあまり多くないかもしれませんが、お客様に与える悪い印象としては、1つ目のケースよりも深刻です。クレームの上返品処理を要求されたり、最悪のケースとしては二度と自社サイトで購入されなくなってしまうかもしれません。このようなケースを定量的に把握、特定することは難しいですが、アクティブユーザー数の減少傾向が続く場合には調査することをおすすめします。

2.一筋縄ではいかない競争志向型価格設定

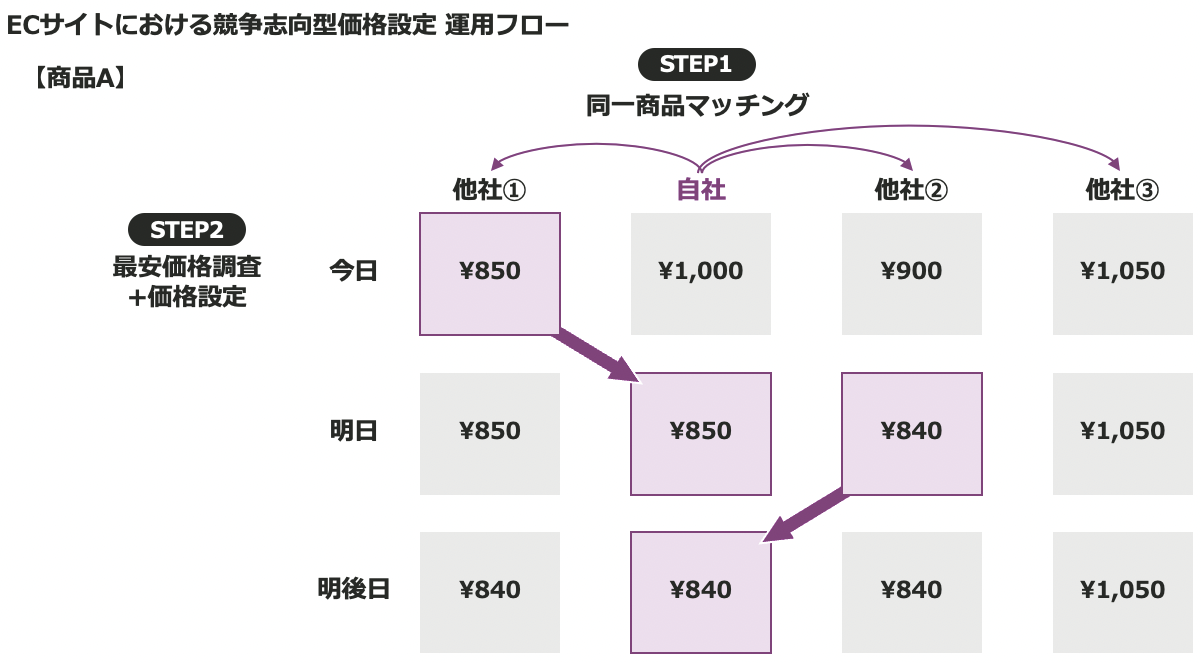

先述のようにお客様の購買体験を毀損しないためにはどのような価格設定運用が必要になるのでしょうか。運用には大きく2つのステップがあります。

STEP1は、自社と他社の同一商品を照合させる作業です。通常日本で販売されている商品にはJANコードと呼ばれる商品識別コードがついており、同一商品はこのコードを元に照合することができます。ただし、実際に運用していく中で次の2つのケースにより照合がうまくいかないことがあります。1つは他店のサイト上にJANコードが掲載されていないケースです。この場合にはJANコード以外の情報を元に同一商品か否かを判断していかなくてはなりません。多くの場合、商品型番が掲載されており、その情報を元に照合させます。もう1つのケースは他店のオリジナル製品として、JANコードや型番も異なるケースです。この場合の照合は1つ目のケースより判断が難しく、商品情報やスペックを1つずつ整理の上、同一製品か否かを判断していかなくてはなりません。これには多大な労力を必要とし、属人的な照合ミスも発生しやすくなります。

STEP2は他社価格調査及び価格設定をおこなう作業です。STEP1の同一商品の照合をおこなった後、他社の価格を調査し金額を参考にした上で、価格設定をおこないます。このSTEPでの課題は価格調査や設定が一度で終わる作業ではないことです。他社は需要と供給のバランスやさまざまな戦略により一度設定した価格を変更することがあります。一度価格調査・設定をしてもその後に他社の価格が変更される可能性があるため、例えば日次など一定のタイミングでSTEP2の作業を継続していく必要があります。仮に1商品につき3-4つの他社サイトを日次調査した場合、100商品で3-400サイトを毎日確認することになります。このSTEP2の作業はリソースのケイパビリティ、属人的ミスの防止を考えると何らかのシステムを導入して運用していくのが現実的と考えます。

3.AIと人間のハイブリッド運用

先述の通り、競争志向型価格設定を実現しようとすると「A.大規模な運用体制」と「B.価格設定をおこなう上でのルール化や判断基準の設定」が必要になります。この運用を実現させるためにはAIと人間のハイブリッド運用を導入する方法があります。一定のルールベースで実行できる他社サイトからのデータ取得、そのデータを元にした商品マッチング及び設定価格のレコメンデーションまでをAIで実行し、レコメンドされた価格及び商品情報を元にした価格設定の最終判断・設定は人が実行する、といった運用スタイルです。状況に応じ、必ずしも競合価格を参照した価格設定が最適でないケースがあります。そのような場合にも対応可能な運用方法です。また、価格設定に際し一定のルール化ができて判断基準が明確な場合には、他社価格調査から価格設定までを全て自動化する「オートプライシング」の運用も有効です。特に商品数が多い場合には、商品の優先度や性質を元にオートプライシングの導入も検討し、リソースのスケーラビリティを担保しながら取り扱い製品の拡大及びお客様の購買体験向上を実現していくことが望ましいでしょう。

ECサイトでのCVR向上に大きな影響を与える価格設定について、マクニカではAIを活用した解決策をご提案しています。

お客様ごとの業務、データ、課題感に合わせたサービスのご提供が可能ですので、ぜひご相談ください。

▼ECサイトの品揃え拡大を支える商品管理支援AI CrowdANALYTIX for EC

詳細はこちら

▼ホワイトペーパーダウンロードはこちら(無料)

第5回はECサイトの継続成長と顧客からの信頼獲得のために、優先的に取り組むべき課題、期待改善効果、運用ボトルネックの明確化をどのように進めていけばいいかについて解説予定です。

お楽しみに!