移乗介助は、利用者の日常生活を支える上で非常に重要なケアですが、介助者の身体への負担も大きく、事故のリスクも伴います。

「利用者の体が大きくてうまく動かせない」 「ケガをさせないか心配」といった悩みを抱える方も少なくないでしょう。

しかし、正しい知識と技術、そして適切な道具を活用することで、利用者も介護者も安心できる移乗介助は実現できます。

この記事では、移乗介助の基本から、全介助・半介助の具体的な手順、麻痺がある場合の注意点、そして便利な福祉用具の活用法について、詳しくご紹介します。

安心・安全な移乗介助の土台となる基本原則

移乗介助を行う上で最も大切なのは、利用者と介助者双方の安全を守ることです。そのためには、いくつかの基本を理解しておく必要があります。

● 声かけと同意

介助を始める前に、必ず利用者に声かけをして、何をしようとしているのかを伝え、同意を得ましょう。 「〇〇しますね」 「ゆっくりと立ち上がりますよ」など、具体的な行動を伝えることで、利用者は安心して介助を受け入れられます。また、介助前に利用者の状態(痛いところはないか、どこまで自分で動かせそうかなど)をしっかり確認することも大切です。今日の体調や気分によっても、できることは変わってきます。これにより、利用者の不安を軽減し、協力も得やすくなります。

● 身体のアライメント

利用者の身体を安定させるため、足元をしっかり固定し、重心を低く保つことが重要です。介助者も膝を曲げ、腰を落として、自分の身体への負担を減らしましょう。

● てこの原理の活用

力任せにするのではなく、身体の重心移動や、てこの原理を利用することで、少ない力でスムーズに介助できます。

● 環境整備

移乗先のベッドや車いすの位置、高さなどを事前に調整し、スムーズな動線を確保します。ベッド柵の有無や形状も考慮に入れ、安全に移乗できる配置を考えましょう。

介助を楽にする!便利な福祉用具の活用

移乗介助の負担を軽減し、安全性を高めるためには、スライディングシート・スライディングボードなどの福祉用具の活用が不可欠です。

これらの用具は、利用者の身体を「滑らせる」ことで、介助者の持ち上げる力を不要にする優れものです。

● スライディングシート

ベッドから車いす、またはベッド上での体位変換など、座ったままや寝たままの状態で身体を滑らせて移動させる際に使用します。摩擦抵抗が少なく、少ない力でスムーズに移動させられます。

● スライディングボード

ベッドや車いす間の段差を埋め、橋渡しをするように利用します。利用者に座ってもらい、ボードの上を滑るように移動してもらうことで、身体を持ち上げずに移乗できます。

特に利用者の身体が大きい場合や、介助者の身体的負担を減らしたい場合に非常に有効です。正しく使うことで、利用者も安心して移乗できます。

全介助・半介助、それぞれの具体的な移乗手順

移乗介助には、利用者の状態によって「全介助」と「半介助」があります。利用者の身体状況や残存能力を見極めて、適切な介助方法を選択しましょう。

全介助の場合

利用者が自力で動くことが難しい場合の介助です。介助者の身体への負担を軽減するため、持ち上げずに「滑らせる」 「移動させる」感覚で行うのがポイントです。

■介助前の準備

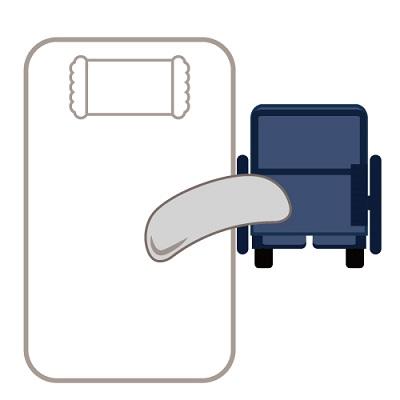

①車いすを利用者のベッドの進行方向(頭側または足側)に平行に設置し、ブレーキをかけます。

利用者の麻痺側を考慮し、移乗しやすい位置に調整します。

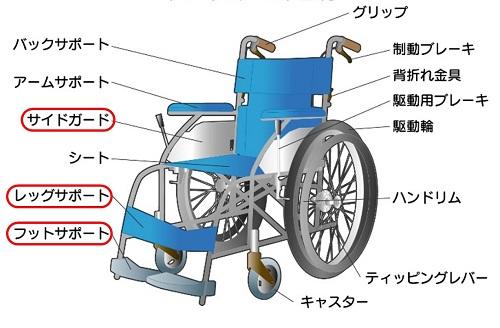

車いすの各部名称

②フットサポートを上げ、レッグサポートが取り外せるものであれば外す。

③サイドガードを動かせるものであれば、はね上げる。

④ベッドの高さを車いすの座面と同じくらいか、わずかに高めに調整します。

⑤必要に応じて、スライディングシートまたはスライディングボードを用意します

■ 具体的な移乗手順

1.声かけと体位調整(起き上がりの介助)

利用者に声をかけ、これから移乗することを伝えます。

まず、利用者の身体をベッドの端に寄せます。次に、利用者の腕を交差させ、膝を立てます。

こうすることで小さな力で起き上がりの介助ができます。

介助者の腕を利用者の肩と膝の下に入れ、ゆっくりと仰臥位から側臥位、そして端座位へと、てこの原理を使いながら段階的に起こします。

※麻痺がある場合は、麻痺側を下にして側臥位を取り、健側を使いやすいように誘導します。麻痺のない方の手でベッド柵や介助者の肩を掴んでもらうと、安定しやすくなります。

2.足の降ろし方

利用者の両足をベッドの縁から下ろします。

この時、利用者の身体の重みを利用して、上半身が起き上がりやすいように誘導します。

3.端座位の安定

端座位の状態で利用者のバランスが安定しているか確認します。介助者は利用者の脇の下に手を入れ、安定をサポートします。

4.スライディングシート/ボードの活用

- スライディングシートの場合:利用者の臀部の下にスライディングシートを敷き込みます。介助者は利用者の身体を支えながら、シートの上を滑らせるようにして車いすへ移乗させます。

- スライディングボードの場合:ベッドと車いすの間にスライディングボードを渡し、利用者にボードの上を滑るように座ってもらいます。介助者は必要に応じて利用者の体幹を支え、スムーズな移動を促します。

5.座り直し

車いすに移乗したら、利用者が深く腰掛けて安定した姿勢になるよう、座り直しをサポートします。

半介助の場合

利用者に多少の残存能力がある場合の介助です。利用者の「できること」を最大限に活かし、介助者はサポートに徹することが重要です。

■介助前の準備

①車いすを利用者のベッドの進行方向(頭側または足側)に平行に設置し、ブレーキをかけます。

麻痺がある場合は、健側(麻痺のない側)から車いすに移乗できるように配置します。

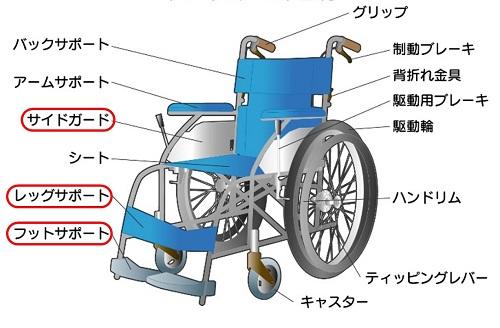

車いすの各部名称

②フットサポートを上げ、レッグサポートが取り外せるものであれば外す。

③サイドガードを動かせるものであれば、はね上げる。

④ベッドの高さを車いすの座面と同じくらいか、わずかに高めに調整します。

⑤必要に応じて、ベッド柵(特にL字柵やコの字柵)を利用して、利用者がつかまり立ちできるように準備します。

■ 具体的な移乗手順

1.声かけと準備運動

利用者に、これから移乗することを伝え、ベッドに浅く座っていただく。

「これから立ちますね」 「自分でここまで動いてみましょう」など、具体的な指示を出します。

2.端座位から立ち上がり

利用者の両足をベッドの縁から下ろし、端座位の姿勢を取ります。

- ベッド柵の活用:L字柵やコの字柵がある場合、利用者に柵をしっかり握ってもらい、自分の力で立ち上がりのきっかけを作ってもらいます。介助者は利用者の重心移動をサポートし、不安定な場合は腰や体幹を支えます。

- 麻痺がある場合:介助者は麻痺側の膝を自身の膝でロックし、利用者が膝折れしないようにサポートします。健側で立ち上がるように誘導し、麻痺側の足は介助者が移動を促します。

3.方向転換

立ち上がったら、利用者自身に小さなステップで方向転換してもらい、車いすの座面にお尻が当たる位置まで移動します。

介助者は利用者のバランスを見守り、必要に応じて手を添えます。

4.着座

利用者が車いすの座面を感じたら、ゆっくりと腰を下ろすよう促します。

介助者は利用者の膝や腰を支え、安全に着座できるよう補助します。

5.姿勢調整

車いすに着座したら、利用者が深く座り、安定した姿勢になっているか確認し、必要に応じて調整します。

移乗介助中の「もしも」に備える!失敗時の対処法

移乗介助中に予期せぬ事態が発生する可能性もゼロではありません。

万が一、利用者のバランスが崩れそうになった場合や、想定外の状況が起こった場合は、以下の点を冷静に実行しましょう。

1.無理に持ち上げない

利用者のバランスが崩れた際に、無理に持ち上げようとすると、介助者も利用者も二次的なケガをするリスクが高まります。

2.ゆっくりと床へ誘導

可能な限り、自身の体を支えにしながら、ゆっくりと利用者を床に誘導し、安全に体勢を崩すようにサポートしましょう。

3.応援を呼ぶ

大声で周囲に助けを求めたり、ナースコールを利用したりして、すぐに他の職員に応援を要請しましょう。

一人で抱え込まず、チームで対応することが重要です。

4.安否確認と報告

状況が落ち着いたら、利用者の安否を最優先で確認し、速やかに上司や関係者に報告しましょう。

自信を持って、安全な介護を

移乗介助は、経験を積むことで少しずつ慣れていくものです。焦らず、一つ一つの介助を丁寧に行うことを心がけましょう。そして、困った時は一人で抱え込まず、先輩や同僚に相談すること、そして便利な福祉用具を積極的に活用することが大切です。

日々の業務の中で、もし利用者の予期せぬ動きや、夜間の転倒リスクなど、安全面にさらなる不安を感じることがあれば、見守りシステムも心強い味方になります。

マクニカがご提供する「Attentive Connect™」は、ベッドからの離床を検知したり、利用者の動きをリアルタイムでモニタリングしたりすることで、介護士が常に利用者の状況を把握できるようサポートします。また、車いすに設置する着座センサーは、ご利用者様が立ち上がろうとした際に音でいち早くお知らせするため、転倒などのリスクを未然に防ぐことにもつながります。これにより、迅速な駆けつけが可能となり、転倒事故のリスクを軽減し、より安全な移乗介助に繋げることができます。

関連する情報

お問い合わせ

当サービスに関してご質問などありましたら、以下よりお問い合わせください。

見守りシステムのご紹介

お試しパッケージ

お試しパッケージ

センサー機器のほか、操作端末、バディコム(インカム)アプリが入っております。

無償トライアルは期間限定・数量限定です。

ご興味ある方はこちらをご確認下さい。