「少子高齢化」は、日本社会が抱える大きな社会課題であることは言うまでも有りません。その影響を大きく受ける介護業界においては、69万人に及ぶ人材の不足や10兆円以上の社会保障費の増大という、現実的な課題に直面しています。本記事では、その介護現場の最前線で、デジタルテクノロジーを活用することによって、新たな介護を目指す取組事例を紹介します。

一般社団法人慈恵会から、理事長を務める丹野智宙様と、ユニット型介護老人保健施設の青照苑で事務室長を務める小野恒平様をお招きし、先端技術を介護現場に実装する取組内容や今後の展望について、実際の声をお届けします。

(左からマクニカ 後藤・根城、慈恵会 丹野様・小野様)

デジタルツインで入力、スケジュールの最適化

慈恵会は、青森市にある医療・介護・福祉の包括サービスを提供する社団法人です。従業員数は1,820人。4つの医療機関、24の介護事業があり、ベッド数は合計で1,110台です。これを24時間365日体制で見守っています。

地域に根ざした医療と福祉の実践をビジョンに掲げる慈恵会は、運営する老人保健施設「青照苑」でデジタル化を進めることになりました。20年前に青照苑で実際に介護職にあたっていた慈恵会 理事長の丹野様は、当時から介護職の働き方を改善したいと経営の勉強を始め、デジタル化にたどり着いたといいます。「本州最北端の介護事業所から、なんとか日本の介護を良くしたいという思いでデジタル化に着手しました」と丹野様は振り返ります。

そこで、全室個室のユニット型であり、デジタル化を推進しやすい青照苑から着手することにしました。青照苑では、入浴と睡眠の2つでデジタル技術を活用することにしました。1つ目の入浴から見てみましょう。

入浴での課題は、渡り廊下でつながれている本棟と入浴棟の間の利用者搬送でした。それまでは介護リーダーが約100人の利用者の状況を把握し、入浴方法を振り分けて順番を決定、介護にあたるスタッフの振り分け作業をして入浴を実行していました。利用者には快適さを、スタッフには残業がないようにする方法を考え続けることに限界を感じていたといいます。

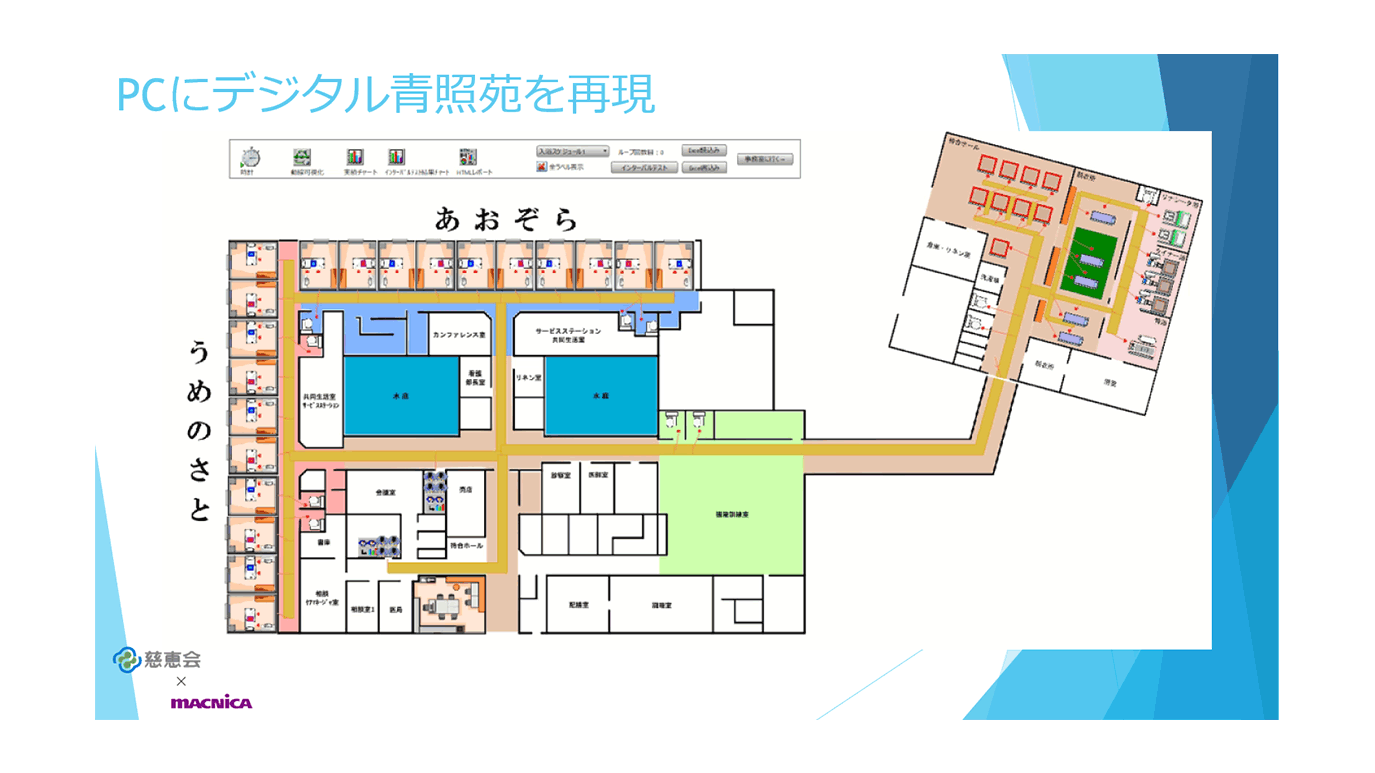

そこで、マクニカの支援でシーメンスの「Plant Simulation」を用いたデジタルツインを利用して、入浴スケジュールの最適化に取り組むことにしました。

現場が自らデジタルツインを使って課題解決する

Plant Simulationはデジタルツインを用いた製造業向けのシミュレーションソフトウェアで、通常は工場の生産性効率化に利用されます。この考え方を青照苑の入浴作業に応用し、PCの中にデジタル介護施設を作り、そこで入浴作業をシミュレーションするシステムを用意しました。

利用者の属性、施設の設備、職員シフトなどのデータをモデル化し、できる限り介護リーダーのノウハウをデジタル化しました。搬送を開始するインターバルを超過密スケジュールにしてみたところ、利用者の待ち時間が長くなりました。逆に、インターバルを長くすれば待ち時間は短縮しますが、入浴にかかる業務時間は長くなります。このように、入浴の搬送順番とインターバル時間を調整しながら適切なスケジュール案を出しています。

ポイントは、デジタルツインを作るのはあくまでも現場の青照苑のスタッフであるということです。これにより、新しい課題が出てきたら、自分たちでデジタルツインを使って課題を解決することができるようになります。そのため、青照苑のスタッフは毎月、Plant Simulationを使いこなすトレーニングを受けています。

Plant Simulationはスケジュール最適化だけでなく、設備投資の事前検討にも用いています。お風呂を増やすとどのぐらい時間が短縮されるかといったことも、デジタルツインであれば簡単に試すことができます。例えば、現在の総入浴時間は約2.5時間ですが、特浴とリナシータ浴を1台ずつ増やすと1.7時間に短縮されることが検証によって分かりました。

「入浴業務のデジタル化の最大のメリットは、業務を定量的に把握できるようになったことです」と青照苑 事務室長の小野様は話します。「それぞれの職員の感覚を可視化して共有できるようになったので、具体的な効率化の方法を考えることに役立っています」(小野様)。

睡眠をデータ化し、現場のさらなる効率化とリスク回避を両立

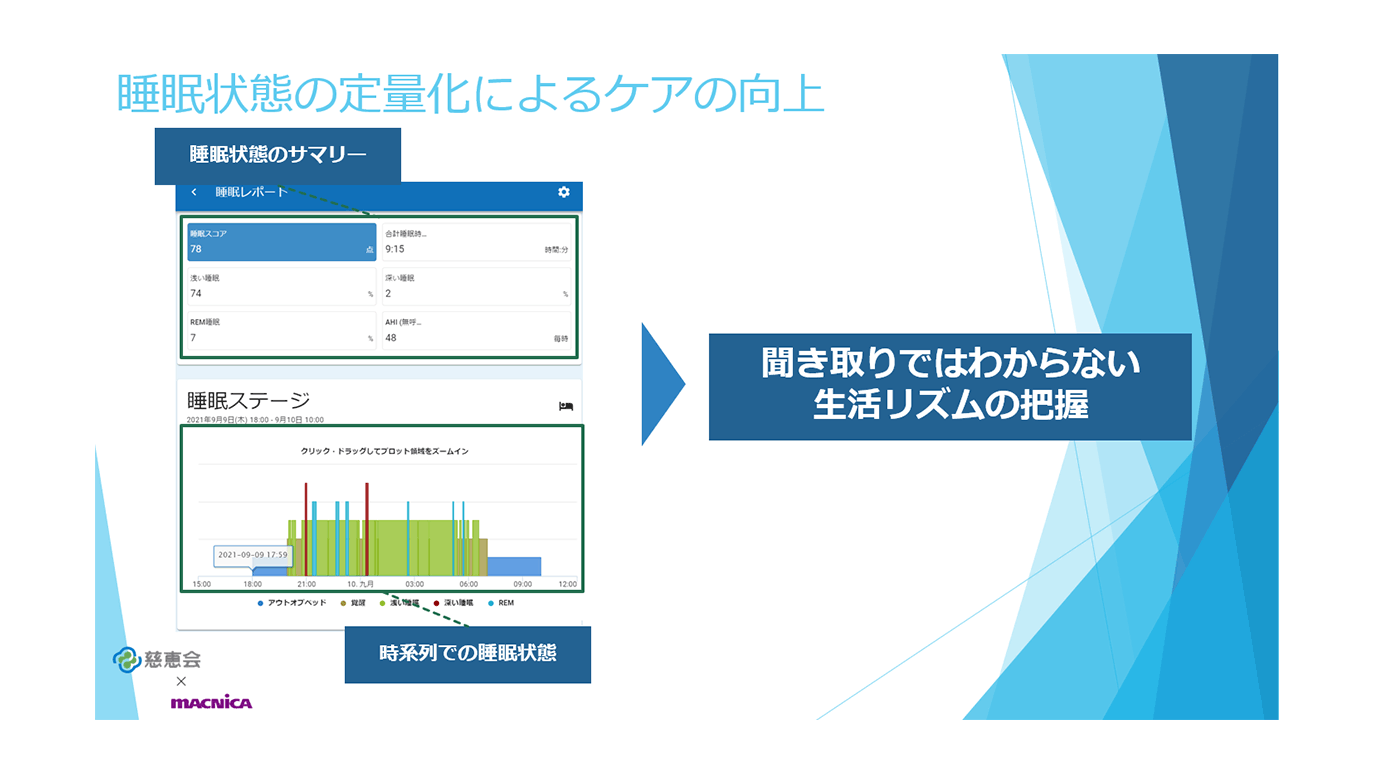

2つ目の睡眠は、利用者のリスクマネジメントという大きな課題に取り組むにあたって着手した「リモート見守り」の一環です。AIとクラウドを利用する次世代の見守りシステムで、海外で実績のある高精度ベッドセンサーとクラウド型ダッシュボードを組み合わせました。

具体的には、マットレスの下にセンサーを設置することで、利用者のリアルタイムな状態を可視化するというソリューションです。離床の有無、覚醒・睡眠の状況、心拍数、呼吸数などの情報が得られるほか、各項目にアラートを設定できるため、例えば離床センサーアラートとして転倒予兆を察知することができます。また、心拍・呼吸の正常範囲数値を設定し、異常値をアラートで確認することで、急変の迅速な対応につなげることができます。

これにより、スタッフが部屋を訪れることなく、利用者がどのような状況かがわかるようになります。部屋に訪問する回数を最適化したり、接触のリスクを回避したりすると同時に、状態急変といったリスクマネジメントを行うことができます。

これまでは、夜間は1時間おきにスタッフが巡回して目視で確認するとともに、利用者がきちんと寝られているかの聞き取りもしていました。システム導入により、定量化が図れ、具体的にどのような睡眠なのかがわかるようになりました。睡眠状況をスコア化できるため、目視や聞き取りだけでは知ることができない生活リズムもわかるようになりました。

目視や聞き取りでは得られなかった、実際の睡眠データを得たことで、ケアそのものの質向上にもつながる取り組みが始まってきているといいます。

例えば、ベッド外なのかレム睡眠なのか覚醒なのかなどの睡眠データと転倒数を組み合わせてみると、深い睡眠状態からトイレに行くために起き上がったことで転倒につながっている可能性を仮説として立てることにつながっているそうです。それにより、ケアの方向性として睡眠に重点をおくことで転倒を減らす、という業務の改善にもつなげることができます。

同時に、現場スタッフには定着の度合いや課題を知るためにアンケートを実施し、効果をさらに上げるために画面確認用のモニターも設置するなど、使いこなすための取り組みも進めました。

始まったばかりの慈恵会デジタル化

青照苑でスタートした慈恵会のデジタル化は、始まったばかりです。

慈恵会が考えるデジタル化について、丹野様は「記録を紙ベースから電子ベースにすることではなく、職人芸を持つ現場の介護職員をさらに高度に高めていくもの」と語ります。入浴の順番の最適化の部分では、今後AIなどで自動的に計画が作成されるようにすることで、入社して日が浅い職員でも使いこなせるようになるのではと考えています。

睡眠についても、転倒との関係など高齢者の睡眠研究をさらに深く調べていきたいといいます。

「睡眠不足による高齢者の事故を未然に防ぐようなことにつなげられればと考え、デジタル化に期待しています」(丹野様)

睡眠だけでなく、起きている間のデータも取れるようなウェアラブル機器にも期待を寄せます。

「看護・介護の現場では記録が負担になっています。体温や血圧などはご家族、ご本人、行政にとっても重要なデータです。定期的に自動送信、自動入力されるテクノロジーがあると助かります」(丹野様)

これにより、「点」のデータが「線」としてつながり、医師、看護師、介護士のケアがさらに細やかになると語ります。また、記録を取るために割く時間がなくなることで、介護や看護に携わる人が、本来の業務にもっと集中できることにも期待を寄せます。

本州最北端でスタートした慈恵会の取り組みは、着実に介護の現場を変えつつあるようです。

関連する情報

お問い合わせ

当サービスに関してご質問などありましたら、以下よりお問い合わせください。