DX推進に着手し始めたものの、手応えを感じられず、プロジェクトが思うように進まないといった課題を抱えている企業は少なくありません。

京都リサーチパーク株式会社(以下、KRP)と株式会社マクニカは、そうした課題に光明を見出すべく、共催セミナーを開催しました。本記事では、同セミナーで語られた「DX推進者が直面する悩みを解決に導く具体的アプローチ」や「KRPにおけるDX成功事例やそのプロセス」などをご紹介します。

▲KRP地区には500社以上(2024年9月時点)の企業が入居しており、そのすべてが日々イノベーション創発に努めています。KRP社は、その舵取り役となる企業です。

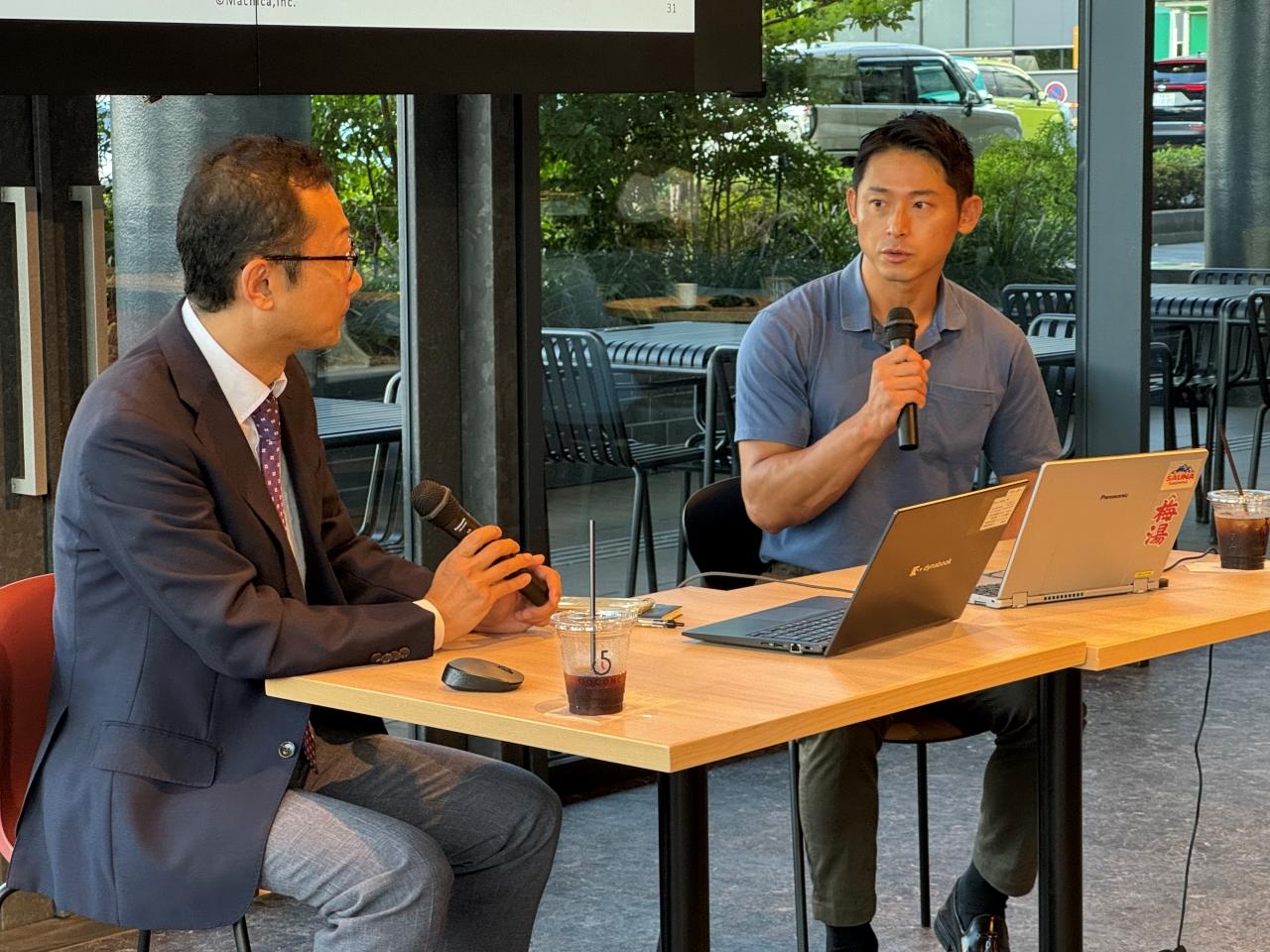

▲KRP地区の一画でパネルディスカッションが行われ、その様子がオンライン配信されました。登壇者は京都リサーチパーク株式会社 DX推進PJ部の味岡 倫弘氏(写真左)と、株式会社マクニカ デジタル事業開発部の小林 俊介(写真右)の2名。

アーカイブ動画

DX推進者の課題とKRPの取り組み

小林:ある調査によると、DXに本気で取り組み成果を出している企業は3割しかないと言われています。経営者はDX担当者に対して高い期待を寄せますが、そのDX担当者は主業務との兼務・プロジェクトの発足時はチームが少人数・相談相手がいないといった状況になりがちです。コンサルタントなどの外部パートナーの力を借りようにも、そのアドバイスはなかなか実行に繋がらない内容であることも少なくありません。私たちはこれまで、お客様のそうした課題を目の当たりにしてきました。

そんななか、2023年から取り組み始めたDXプロジェクトでさまざまな成果をあげているのがKRP様です。味岡様、まずはKRP様が抱えていた企業課題やプロジェクトの概要を教えてください。

味岡:当時の弊社はIT化で大きく遅れをとっており、それにともなって現場が多忙を極めるなど多くの不安を抱えていました。そのなかで私たちが行なってきたのは、自律的なDX推進を目的とした人材の意識改革などです。

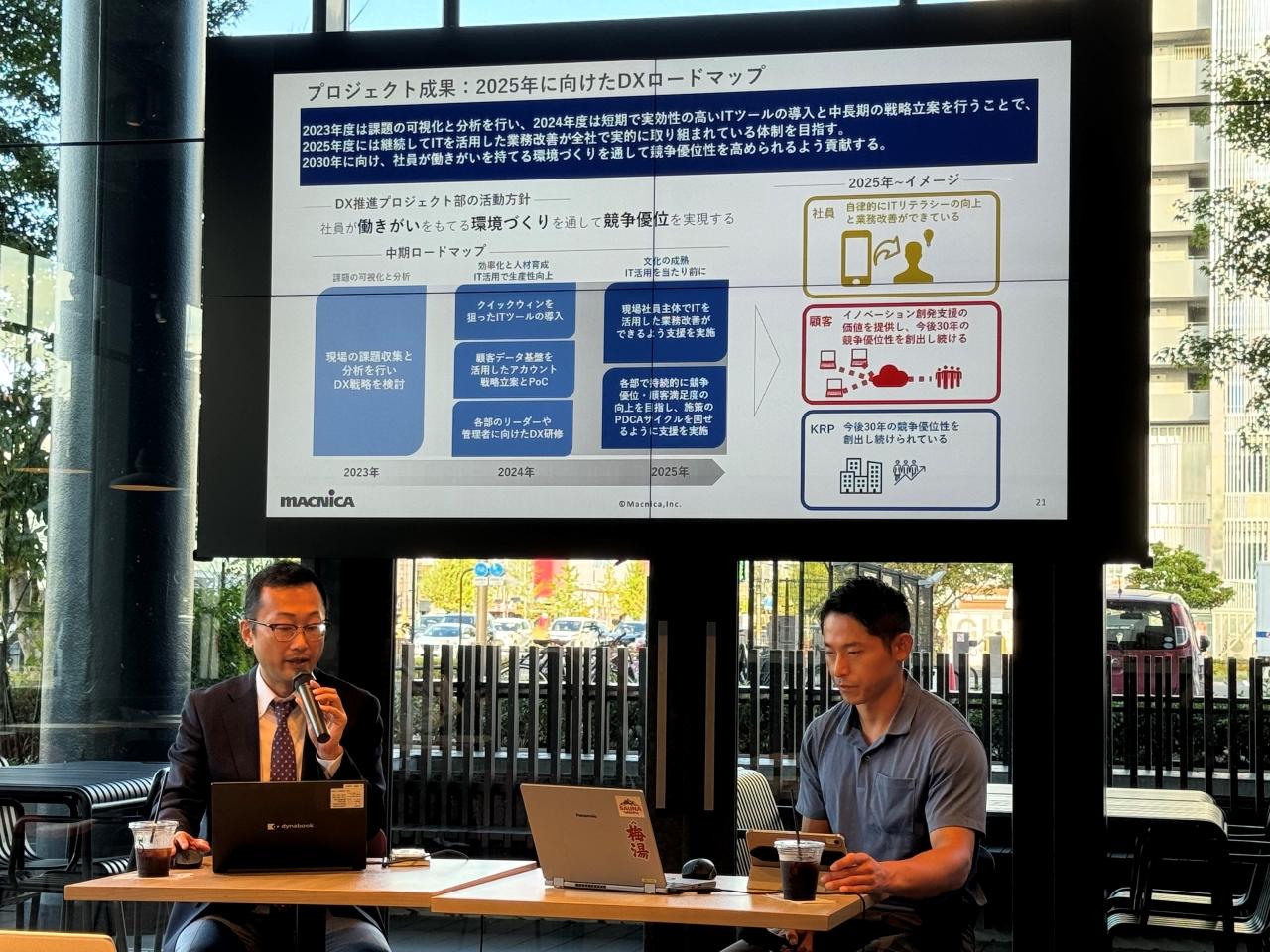

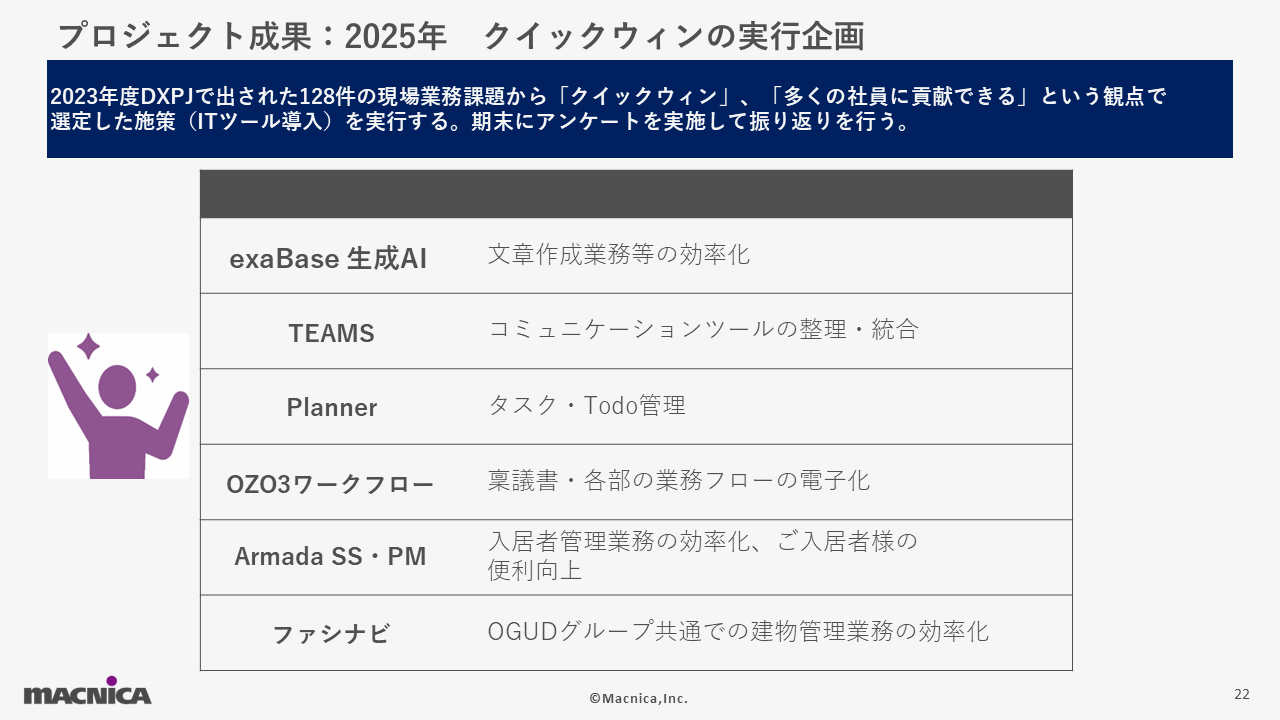

具体的には、業務改善と中長期的な競争優位性の実現に向け、マクニカ様の協力を得ながら128件の課題を統合して優先順位をつけ、DXロードマップを作成しました。

作成したロードマップでは、「社員が働きがいをもてる環境づくりを通して競争優位性を実現する」という活動方針を定めました。2025年には社員が自律的にITリテラシーの向上と業務改善ができ、顧客・KRPの双方が今後30年の競争優位性を創出し続けられる状態になっていることが理想です。

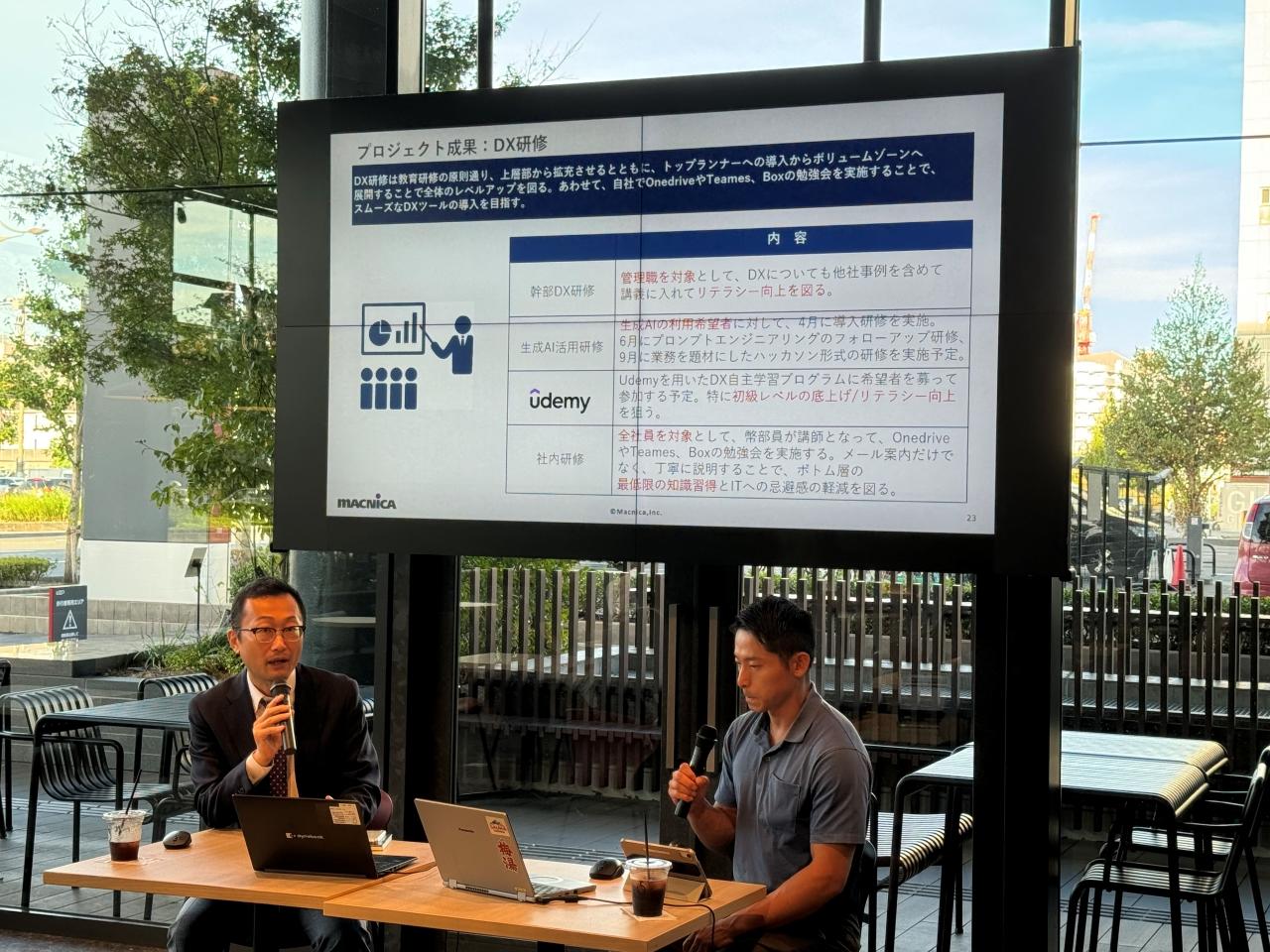

そのために、2024年は「クィックウィンを狙ったITツールの導入」「顧客データ基盤を活用したアカウント戦略立案とPoC」「各部のリーダーや管理者に向けたDX研修」などを実施します。2025年には現場社員主体のITを活用した業務改善や、各部に必要な施策のPDCAサイクル回転が実現するような支援も検討しています。

小林:多くの企業様が感じているように、既存事業に不安があったのですね。ご紹介いただいた取り組みのなかで、特にポイントだと感じる部分はどこですか?

味岡:具体的な方向性をロードマップとして社員に示し、経営陣の合意を得て全社一丸となって取り組める状況を生み出せたことですね。

小林:言葉だけで伝えるのではなく、可視化をしたうえで現場と経営層から共通の理解を得ることが、継続的なプロジェクトにおいては重要な成果だったと。進め方におけるポイントはいかがでしょうか。

味岡:全社を巻き込むような体制をとれたことだと思います。プロジェクトの立ち上げに際しては各部からメンバーを選出してもらったのですが、その方々に背負わせるのではなく、意見を吸い上げたうえでプロジェクトの中で発信していました。その結果、応援してくれる方を増やせたのではないかと感じています。

小林:冒頭に「不安」という表現もありましたが、その詳細や解消法をうかがえますか。

味岡:私は2023年9月からこのプロジェクトに加わったのですが、実は当時はキックオフ間際、しかも私が最後のメンバーでした。私のメイン業務はマーケティング領域なのでITを使うのは好きですし、興味がないわけでもありませんが「DXってなんだろう……」と、もはや不安しかありませんでした(笑)。

その解消のために私は本を読み、他社のDX担当者に話を聞きました。実際に苦労されている方の話には、やはり価値があります。たとえば、SaaSを販売されている企業が主催されているユーザー会などにも積極的に参加し、先輩になってくれそうな方にアドバイスを求めることは今でも続けています。学んだことのすべてを鵜呑みにはできませんが、非常に参考にさせていただきました。

小林:1人で悩んでいるときには本を手に取ったり、同じような悩みをもっている人とのコミュニケーションを創出することも対策になるのですね。

KRPのDX成功要因

小林:ここまではプロジェクト全体の概要をご紹介しました。次に、成果につながった具体的なポイントを深堀りしていこうと思います。

味岡:今回はうまくいったポイントを3つにまとめてみました。経営者の理解を得られたことは何よりも大きかったですし、現場に寄り添った策をうまく講じることができました。弊社は大阪ガスのグループ会社で、グループでも熱心にDXに取り組んでいます。グループの施策に相乗りすることで、あまり大きな労力を割かずに流れに乗れたのは幸いでした。

小林:この3点は、他のDXプロジェクトを見ていてもポイントになり得る部分だと思います。論理的な進め方やテクニックを駆使したノウハウよりも、体制やコミュニケーションのほうが重要だと感じるところが特徴的です。

味岡:私は何かしらの施策を行う際に「会社が良くなるかどうか」を常に意識しており、プロジェクト推進がスムーズに行われなければ成果につながりにくいと考えています。結果、ポイントに体制づくりが多く挙がったのだと思います。

小林:KRP様はDXやITに対する経営層の理解が非常に進んでいて、恵まれた環境にありますね。こうした状況は、どのようにして作り出せばよいのでしょうか。

味岡:私も過去に手がけていた業務では、「リスクが多すぎるのでは?」と経営層の理解をなかなか得られないものもありました。経営層は、やはりリターンを得られるかどうかや確からしさを重視します。案件によっては難しいかもしれませんが、「○%の成果が出ます」といったように、根拠を示すことができれば味方になってもらいやすいはずです。

小林:次に「現場に寄り添った施策をうてた」についてですが、今回ご紹介しているDXプロジェクトは、全社が対象ですよね。あらゆる人が関わるプロジェクトを、ステークホルダーに寄り添いながら推進する際にはどんな工夫があったのでしょうか。

味岡:120以上の課題をピックアップするにあたって現場にヒアリングをかけてみたところ、「改善のための時間を捻出できない」という声が多く挙がりました。そこに私たちが「RPAなどを導入すれば業務効率化が図れますよ」と返すと、今度は「学習に払う時間的コストがあるなら、少しでも早く家に帰って家族との時間を持ちたい」と言われました。そこで私は、まず改善のための時間を捻出できるような施策を打ち、その効果を現場に感じてもらうことが必要だと思いました。

小林:「クイックウィン」という言葉を私たちとの共通言語で使われていましたが、その重要性を強く感じられていたのでしょうか。

味岡:そうですね。私たちの施策の半分くらいは単なる業務効率化につながるデジタルツールの導入や改善ですが、これは布石でしかありません。先ほどもお伝えしましたが、私たちが目標としているのは業務改善ではなく改革を自主的に行い、各自が競争優位を築けるような状態に2025年までになることです。そのため、導入コストは低く改善効果が高いと現場に実感してもらえるようなツールの導入を、第一の打ち手にしたいと考えています。

小林:3カ年計画のなかでクイックウィンを狙ったITツールの導入を進め、現場の理解を成熟させているのですね。KRP様の場合は導入するだけでなく、現場が使いこなせることも意識されていると感じますが、そのポイントはいかがでしょうか。

味岡:どんな事柄にも当てはまることですが、人は2・6・2の階層に分かれると思っています。たとえばDX教育を実施したときやITツールを導入したとき、自主的に学んで向上してくれる人が2割、それを追いかける人が6割、苦手・面倒だと感じる人が2割くらいになります。その苦手・面倒だと感じる2割の方々に、いかにしてフォロワーに回ってもらう、もしくは活用してもらえるかという点に私たちは知恵と策を絞っています。

他社の先輩方へのヒアリングでは、効果的な策はあまりないと思ってはいます(笑)。ただ、ハンズオンで全社員を対象にしたツールの説明や、何が便利になるのかを体験してもらうための研修会を実施しています。2024年の4月に生成AIを導入したのですが、当月はセキュリティ上の注意点と基本の使い方説明だけにとどめ、6月に初~中級のプロンプト研修を行いました。9月には皆さんの課題を持ち寄って、それを全社的に解決する方法を考える、ハッカソン形式の会を行いました。また、皆さんの業務負担を軽くするため、私のほうでRAGの投入を実施しました。

ほかにも「稟議書を上申する書面づくりに苦労している」という声がヒアリングで多く挙がっていたので、稟議書の合理性表現を助けるためのロジック強化や、QAを作ってくれるプロンプトテンプレートを4種類つくりました。

小林:このお話を聞いて「すごいな、ここまでやっているのか」と感じたDX推進担当の方も、おそらくいるのではないでしょうか。KRP様の場合は3カ年計画を作るという大きな部分から、生成AIを現場のどのユースケースに当てはめるかという詳細までを味岡様がしっかりと把握し、適切な距離感で計画を立てられたことがプロジェクトの成功要因だと感じました。生成AI以外にもさまざまなツールを活用されていますが、それぞれの学習プランもスケジュールは組まれていますか?

味岡:とても十分だとは思っていないのですが(笑)、遅ればせながらTeamsとBoxを導入しました。今後、社内のコミュニケーションはTeams、ファイルサーバーはBoxに統一する方向です。 課題は山積みですが、これも説明会を3回ほど計画しており、皆さんに段階的に活用していただけるようなスケジュールを立てています。

小林:KRP様にはDX推進のコアメンバーが3名おられますが、各ツールの使い方などはまったく異なります。そんな状況で、進め方やスケジューリングはベンダーに依頼しているのでしょうか。もしくは、自分たちで独自に考えているのでしょうか。

味岡:導入スケジュールはグループで何月と決まっている場合もありますが、生成AIなどはこちらで主導できるので、研修も含めてベンダーに壁打ちをしてもらいながら進められます。ただ、自社にノウハウがないツールは外部の有識者にご相談するのがベストだと思います。

小林:まず現場の課題を多く収集し、そこから中長期的な目標を定める。そして、導入・学習のコストがなるべく低く、クィックウィンにつながるツールを選び、研修メニューを充実させたことがプロジェクトの具体的な成功要因だったと理解しました。DXや新規事業の推進では自分たちで道を切りひらくといったイメージも強いですが、味岡様はその点も意識されましたか。

味岡:はい。全社で意識を合わせ、チームで取り組まなければならないことなので、 「何がハードルになってるのか」「何が求められているのか」は、強く意識していました。

Q&Aコーナー

小林:ここからは事前アンケートでいただいた相談や、セミナー視聴者の方からいただいた質問に回答していきます。

まず、「DX推進にくじけた企業のやり直し方を教えてください」というコメントがきていました。私もお客様のくじける姿を非常に多く見てきましたし、一緒にくじけた経験もあります。身も蓋もない話ではありますが、DX推進では運の要素も非常に重要です。

というのも、自分ひとりでもがいて道を切りひらこうとすればするほど泥沼にはまり、くじけてしまうことは決して少なくないからです。だからこそ、味岡様がお話されたように理解を示してくれる経営層や、隣りにいてくれる現場の方々と一緒に頑張っていける体制づくりは不可欠だと言えます。一方で、今回のセミナーのようなオープンイノベーションの場に積極的に参加して仲間を募り、機が熟したらうまく進められたというケースも耳にしますので、こういった場を活用してみるのもおすすめです。

味岡:あとは折れない心ですね。成果に繋がることは必ずありますし、その反面、くじけるにもそれなりの理由があると私は思っています。そんなときはもう今一度振り返り、新たに成果が出そうなことを探して、それに取り組まれるとよいかもしれません。

小林:次のコメントです。「担当部署との役割分担や、情報担当の立ち位置などについて教えてください」。

味岡:DXの推進者と現場の推進者がそれぞれいる場合、ITは部署が旗振りをして導入すれば成り立ちますが、DXは1人ひとりの自立意識がもっとも重要です。そのため、DXの推進者は旗振り役というより、コーディネーターや指揮者のような、会社や社員をうまくコントロールできるポジションについたほうがよいと思います。

小林:確かにファシリテーターに徹することは重要で、実際、DXの推進者がファシリテーションの勉強をした結果、プロジェクトがうまくいったというケースもあります。体制の構築やコミュニケーションの一種で悩まれてる方々は、その勉強をしてみてはいかがでしょうか。

味岡:「リテラシーのない周囲の反発などをどう乗り越え、DXを軌道に乗せればよいか?」という質問が来ています。これは皆さん本当に悩まれてると思いますし、私も他社の先輩方に質問しますが、これ!という良策がないなと感じています。

小林:私はKRP様とプロジェクトを進めるなかで、まず諦めを感じなかった点が素晴らしいと思いました。KRP様はDXの研修などをクイックウィンと並行して進めることを当たり前に計画されていたのですが、導入で終わってしまい、そこまで到達できない企業も少なくありません。今回ご紹介したようなメニューを用意したうえで、自分だけでスケジュールを組むのではなく、ベンダーやパートナーに対する巻き込み力も大切ですね。

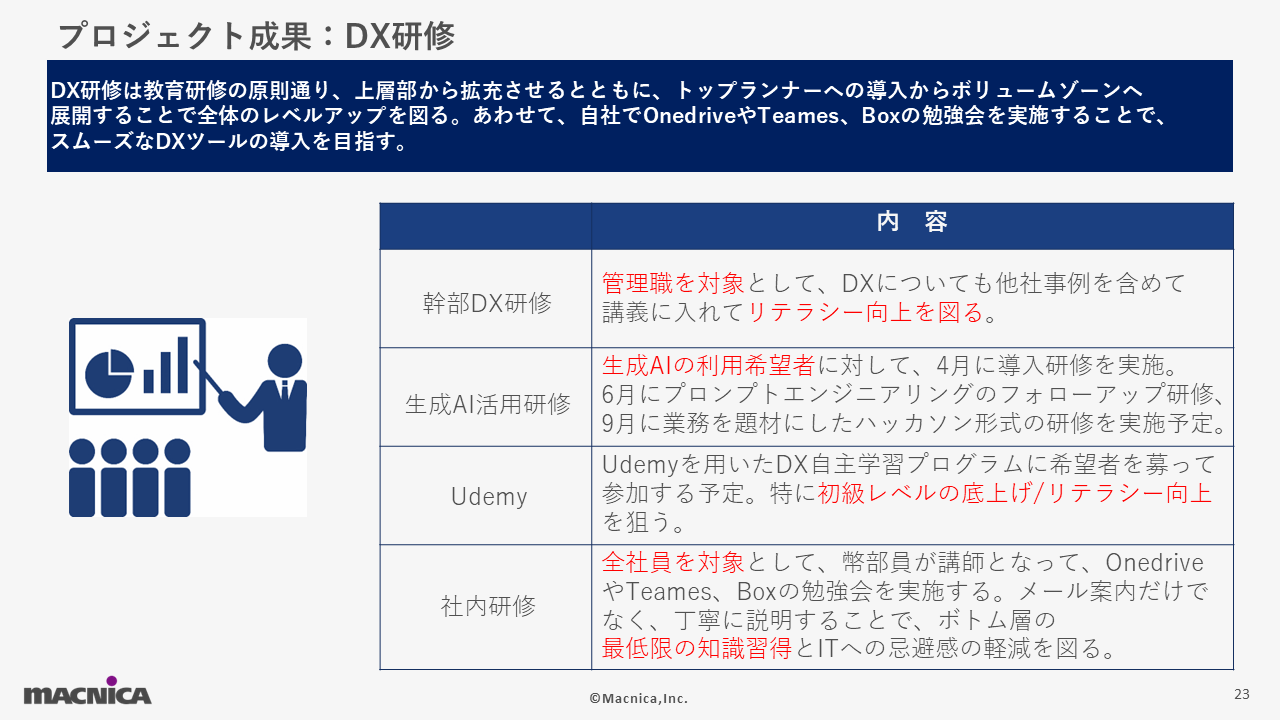

味岡:確かに、教育研修はDXを成功させるためのポイントなのかもしれません。データドリブンな経営に舵を切られた会社のお話を聞くと、やはり目指すべき人物像が全社で共有されていますし、そこに向けたカリキュラムや役割ベースが整理されたうえで、継続的に取り組まれています。

小林:先ほど2・6・2のお話がありましたが、もし当たり前のようにDX教育研修が行われていれば、苦手な方に含まれる2の方でも、一般的な企業からすればリテラシーが高いというレベルまでいけるかもしれませんよね。人材育成についても質問がきていますが、KRP様ではいかがでしょうか。

味岡:2024年度は4つを掲げており、まずは管理職向けの研修からと考えています。また、ツール系が苦手な方も含めて全社で取り組めるように、購入したツールのハンズオン形式の勉強会も行なっています。生成AIに関しては象徴的な取り組みになってくれることを期待した、手上げ式の研修会などもあります。

小林:マクニカでもDX研修やAIの教育をするなかで、最近では生成AIがバズワードになっています。手段と目的が逆になってしまうかもしれませんが、「ChatGPTなどの生成AIの使い方教えます、気になる人は手を挙げてください」など、1時間半くらいの研修で、皆で体験しながら「これ面白いな」と始めるのもアリだと思います。次が最後の質問で、「DX推進に全社で取り組む際の雰囲気づくりを、どのように行なっているかを知りたい」。こちらはいかがでしょうか。

味岡:やはり経営者の理解を得て、現場を巻き込んで推進すればきっとうまくいくはずです。ただ、それは一気にやろうとするのではなく、将来的にその状態を実現するために「今年はここまで、来年はここまで」という計画を素早くスモールにテストし、ダメだと思ったら撤退する方法がベストだと思います。いわば、初めて成功したものを水平展開していくイメージです。

小林:やはりDXに成功している企業の推進担当者は、スモールウィンによる体験で周囲の協力を得ることに長けているように思います。孤立を防ぐことが重要ということですね。

今回セミナーをお届けしたKRP地区は非常にオープンであり、多くの企業によるさまざまなイノベーションとコミュニケーションが生まれる共創の場です。DX推進や新規事業開発の悩みがあって相談したい、ユースケースを知りたいといったご要望がございましたら、ぜひKRP様や私たちマクニカにお声がけください。