第3次人工知能(AI)ブームと言われる大きな波が生まれたのは、2015年のことでした。それから、6年。この間に、深層学習(DL)を中心に、機械学習技術の進化は大きく進んできました。

しかし、学習や推論理論などのアカデミア領域での進展が、イコール、広く実社会に広がるかと言うと、決してそうはなっていません。マスメディアなどを通じてあたかも新たなAI時代が到来したかのような、あるいは、スタートアップ企業を中心とした新テクノロジーにまつわるインパクトのあるメッセージアウトがあるものの、AIがもたらす未来に対して人々が期待・イメージするほどに社会の末端までAIの社会実装が進んでいるとは言い難いのが実情ではないでしょうか。

とはいえ、AIを活用するためのテクノロジーがオープンソースやクラウドプラットフォーマーによって安価に提供され、コモディティ化されつつある中、ビジネスへAIをどう活かすがというフェーズに入ったことは間違いありません。どのような革新的なテクノロジーであっても、テクノロジーは必ずコモディティ化し、技術的な先端性による優位性ではなく、ビジネスの仕組みそのものが優位性を生み出します。

AIの社会実装を推進するためには、AIで利活用するデータが非常に重要であることは周知のとおりです。AI利活用が促進され、データの価値が高まる時代において、データは21世紀の新しい石油という言われ方をしますが、まさにそのとおりでしょう。ここでは、そのAIとデータの関係について法的な課題に触れつつ筆者なりの考えを共有していきたいと思います。

デジタルデータ

AI-Readyという言葉がありますが、AIを実装し、継続的に活用していくには、データが無ければ始まりません。AIを利活用し、ビジネス上の仕組みとして優位性を獲得していくために、データに対する法律的な側面を理解していることは非常に重要になります。

そのデータとは一体なんなのか。例えば、GAFAに代表されるようなプラットフォーマーが提供するサービスを活用するユーザーが無意識・意識しながら提供しているのも『データ』になります。プラットフォーマーにとってこのデータは、さながら製造業における原材料のようなものであると考えられます。

では、本来、そのデータの保有権はどこに属するのでしょうか?サービスを提供するプラットフォーマー側にあるのではなく、データを提供する各ユーザー個人のものなのではないか?という議論が発生します。

その点で言うと、プライバシー含む個人データや活用ログなどは、個人が権利を持つのではないかという考え方で、ヨーロッパで策定されたGDPR(一般データ保護規制)などは、まさに個人がデータをコントロールできるような仕組みと言えます。

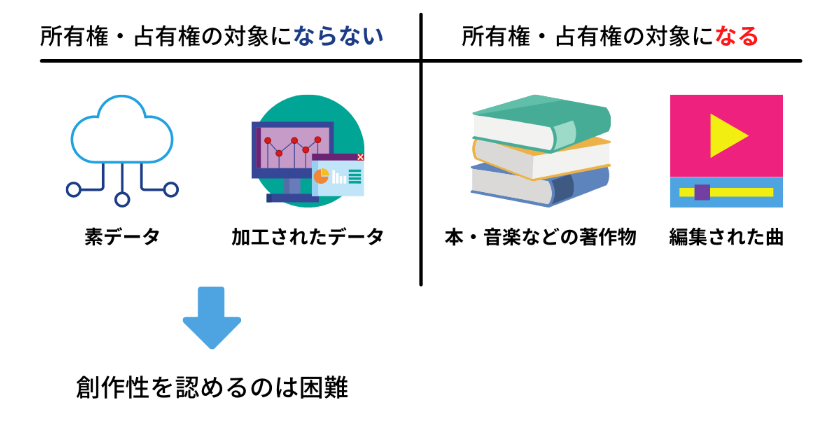

民法上、今のところデータはだれかのモノとして規定できないことになっており、知的財産権として保護されるデータは存在するが、法律上は、データは特定企業あるいはユーザー個人それぞれのモノとは言い切れません。言い換えるなら、データについては所有権などを通じてデータを保護することはできないのです。

データを保護したい場合は、原則、利害関係間の契約を通じて保護を実現することになっています。(その論拠となるのは、2018年6月経済産業省が策定した「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」になり、2019年12月に最新版である1.1版が公開されています。)

データは実体がない目に見えないモノのため、民法上は、所有権や占有権などの対象とならないとされ、所有権や占有権の考え方基づいてデータに関係する権利の有無を定義することは難しいのです。

詩や小説のような執筆者の思想や感情を創作的に表現した著作物と異なり、センサーなどのデバイスから取得したデータや、製造業におけるロボットから吐き出されるログデータなど、こういったデータの集合に創作性を認めるのは困難な場合がほとんどです。

また、音楽においては編曲というカテゴリがありますが、データベースに蓄積されるデータに対してクレンジングや加工・分析といった処理を施すことによって、データベースに対して音楽の『編曲』に似たような概念が発生することも現時点では難しいのです。

作成:AINOW編集部

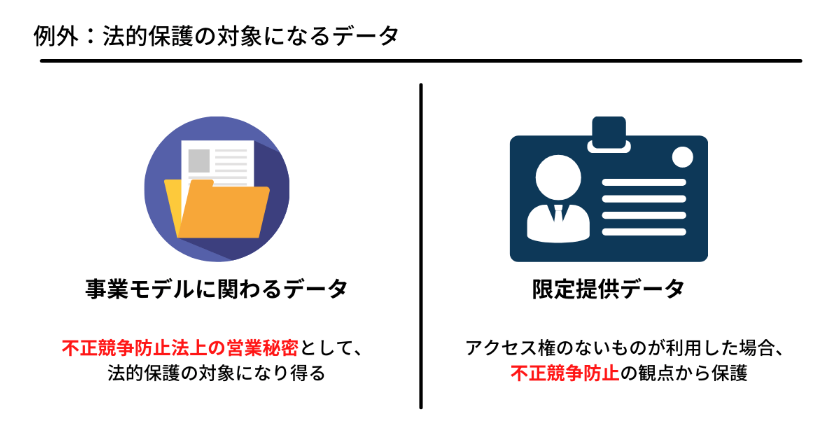

ただし、データが、ノウハウ=事業モデルに関わる場合は、①秘密管理性、②有用性、③非公知性の要件を満たす場合には、不正競争防止法上の営業秘密として、法的保護の対象になり得ます。

また、取引によって一定の流通を予定されているデータについては、上記の営業秘密の要件(特に、①秘密管理性または③非公知性)を満たさない結果、営業秘密として保護されない場合もあり得るため、一定の条件下で相手方を特定して提供されるデータの保護を図るべく、オープンデータと対比的にID/パスワードなどで管理される「限定提供データ」をアクセス権の無い者が使ったりすることから不正競争防止の観点から保護されることになっています。

作成:AINOW編集部

例外を知りながら、データに関する法的側面を理解し、AI利活用の仕組みを構築することがビジネス上重要になると考えます。

AI活用利用シーン

次に、AI利活用シーンを考えてみたいと思います。サブスクリプションという言葉が昨今、メディアを賑わし、我々の生活へ浸透し始めています。

例えば、ネットフリックスのような動画配信サービスなどがサブスクリプションのわかりやすいサンプルです。こういったサービス型ビジネスの広がりは、モノの売買関係からサービスによる利用への変化と一言で言ってしまえば簡単ですが、実はその変化が意味することは大変大きいと言えます。

提供される対象が『モノ』から『サービス』に変化していくことは、実は法にとってもやっかいな問題となるのです。現在の法は、モノの取引を中心として組み立てられています。

売買契約を例に上げると、売主が買主に対して売買の目的物を引き渡すこと、それが売買契約を成立させます。例えば、書籍の販売を考えてみましょう。モノである紙の書籍の売買契約の成立は簡単です。片や、電子的なコンテンツの配信サービスの場合は、配信者が行うことは著作物の利用を認めること(利用の許諾)になりますが、仮に、書籍・コミックの配信者が事業を停止したら、買ったと思っていたユーザーは読むことができなくなる。

このように、電子コンテンツの場合は、利用の許諾であり、法的には売買契約とはならないためです。

さらに、モノの売買を前提とした法律として、『製造物責任法』というものが従来から存在します。その名の通り、製造物に欠陥があり、そのために損害が発生した場合には、製造業者等が損賠償責任を負うと規定している法律になります。実は、ソフトウェアは、その対象とならないのです。それは、『製造物責任法』では製造物とはあくまでも、モノ=有体物を対象としているからです。

ただし、例外としてモノに組み込まれたソフトウェアはモノ=製造物になると解釈されます。いわゆる組込みソフトウェアは、製造物責任法の対象になり得るということです。

ここで問題になるのは、モノは、納品時に欠陥があってはならないことを前提にされているが、ソフトウェアにはバグが付き物です。よって、製造業者は、組み込んだソフトウェアのバグの責任まで持つ必要がでてきます。とはいえ、パソコンなどのケースでは、ハードとOSメーカーの責任は分けられています。というように、こういった責任の分割のような場合もあるので、判断基準が非常にあいまいであるのもまた事実です。

まして、サービスがサブスクリプション化されることで、バグ対応だけでなく、機能拡張することも含め逐次アップデートしていくソフトウェアについて、現行の製造物責任法は相性が悪いと言わざるを得ません。

AIの法観点を考える上で、別の課題を考えてみましょう。AIが動かすシステムの動作責任にもその一つです。

例えば、医療において、CTスキャンのようなモダリティで撮影した医療画像を使った病気の発見をAIシステムに任せたとします。つまり、AIが読影医の代わりを務めたとされる場合です。人の目で発見できない疾病サインをAIは発見する可能性がでてくるわけで、それ自体は素晴らしい科学の発展ではあるのですが、逆に、病気を発見できなかったとき、そのまま病気が進行してしまったら、その責任の所在は誰に属するのでしょうか?AIシステムを使う医師なのか、それともAIシステムを開発した会社なのか、それとも学習用画像を提供した学習データ元なのか?といった、課題が顕在化しています。

実例:マーケティング業務おけるAI普及の課題

さて、ここで、マーケティング業務におけるAI実装の課題に触れたいと思います。古典的な話ではありますが、米国ターゲット社の実例を紹介します。

アメリカのスーパー「ターゲット社」が購買データの分析から妊娠初期の女性は特定の商品を購入する傾向にあるという解析結果を得ました。そのような商品を購入する女性客にベビー用品購買促進を行ったところ、あるとき、20歳ぐらいの娘を持つ父親から、娘のところへベビー用品のクーポンが送られていることに気が付き、ターゲット社へ、娘が妊娠していないとクレームを入れました。その後、実は娘は妊娠していたという事実が判明することになりました。

これは、購買データ学習データから推論を行い生活者の何らかの事実を明らかにすること、つまりAIはプロファイルすることで、黙っていれば明らかにされない何かを明らかにすることができるのです。プライバシーの侵害となり得るのではないかという問題を提起しているのです。

FacebookなどのSNSは、ユーザーの登録時のデータや友人の繋がり、使い出した後に継続的に行う投稿内容など多様なデータを学習データとし、広告ビジネスへ活かすようなことなどを行っています。

あなたがガーリーなファッションに興味があるとAIが判断すれば、その趣味に見合った広告が表示されるようになっているのです。このようにSNSを通じて私生活の自分を他人に見てもらうことで、これまでにないコミュニケーションが発生し、個人的な承認欲求を満たしたり、仕事上のメリットを享受できるようになる反面、つい気を許してしまう投稿をすると、他人には見せたくない部分が学習データとして使われ、AIによる推論の結果、何らかの形で表に出てしまう可能性もありえるのです。

秘めておきたかった個人の属性を公開されたくないとしても、それを守る権利は、現時点で法律的に存在しないのです。私達はデータを紐解くことで、個人のプライバシーが意図しないところで明らかにされてしまう可能性があるということを知っておくべきなのです。

マーケティング領域におけるAIの利活用ということで、『ナッジ』について触れたいと思います。行動経済学にナッジ理論という考え方があります。ナッジは直訳すると、『ヒジで軽くつく』というような意味になりますが、行動経済学では対象者の選択の自由を確保しつつも、金銭的なインセンティブ無く、人の行動に方向づけを与える概念となり、企業のマーケティング戦略や、欧米では公共での政策策定にも利用されるようになっています。

人が意思決定する際の環境をデザインする、それにより、自発的な行動変容を促すのが特徴になりますが、ここにAIが活用された場合を考えてみましょう。自律した個が前提となる法の考え方と、この意思決定の環境を個とは離れたところで形作ろうとするナッジは、実は相容れないものだと筆者は考えています。AIの判断で間違った行動変容をAIが促し、悪い結果を人あるいは社会全体に与えたとき、自律した個を前提とする法の中で、『自己責任です』で今後済ませられなくなる可能性はでてくるのではないでしょうか。

最後に

筆者は1999年から2004年まで当時世界最大のアドテク企業の1つであったダブルクリック(後にグーグルに買収され、いまのディスプレイ広告事業へ受け継がれている)の日本法人にて、社内ITとクラウドデータセンターのグローバルオペレーションチームに所属していました。

勤務当時である2000年に起きたプライバシー問題を思い出します。米国で起こった問題とはいえ、当事者企業に所属する一社員としてプライバシー保護について深く考えさせられました。

戦略的に起案したプランが、ロジカルには正しくても、ビジネスを遂行する上で正しいとは限らない。データにかかわるプライバシーの問題は、テクノロジーが発展してきた今でも、2000年頃から続く課題なのです。

2020年11月のG検定では、白本、黒本と言われる参考書でカバーしている内容は半分程度で、本寄稿で触れたようなAI・データに関する知的財産に関係することやプライバシーに関する設問が多かったと聞きます。

ツイッター上では阿鼻叫喚の投稿が散見されましたが、この背景にあるのは、出題側のAI・データの社会実装へ向けた現実認識と課題意識があったのだと思います。

テクニカルな側面だけではAI・データの社会実装は進まないでしょう。AI・データの社会実装を今後推進していく上で、データの所有権やプライバシーといった側面も、しっかり理解する必要がでてきているのです。

▼本稿の執筆者は、以下の通りです。

▼お問い合わせ

https://go.macnica.co.jp/CAX-Inquiry-Form.html

▼世界2.5万人のデータサイエンスリソースを活用したビジネス課題解決型のAIサービス

詳しくはこちら