北海道・当別町の 「にぎわい創出」への挑戦

当別駅周辺エリアでの自動運転EVバス実証運行

~マクニカの伴走による最先端技術の実装~

観光地とのつながりや新技術で「新 しいまちの顔」をつくる

北海道当別町は、札幌市からほど近い自然豊かな町で、切り花の名産地として知られている。いま当別町は、2022年3月に新規開業したJR北海道のロイズタウン駅周辺を「新しいまちの顔」と位置づけ、未来を体験できる画期的な町づくりを推進している。「次世代の技術や、これから試していこうという新し

いものを手軽に見たり、体験したりできるエリアにしていきたいと考えました。例えばドローンでの荷物配送や自動運転車両、スマート農業での自動トラクター。こんな時代になるんだ!ということを実感できる空間にしようと考え、まずはイベントで自動運転車両を

走らせることを目指して動き始めました」と当別町企画部 部長の乗木 裕氏は振り返る。

しかし、そう簡単には進まなかった。特に自治体の事業予算はすぐに決められるものではないため、費用面でのハードルが高く、当時声をかけていた他の事業者からもスケジュールやその他できない理由を並べられ、実現するのは難しいかもしれないと諦めかけたという。

そんな時に出会ったのが、AIやIoT、自動運転などの最先端技術を活用し、自治体の課題解決に伴走しているマクニカだった。「どうせできないと思っていたところに、マクニカからできるのではないかと言われて。担当者の前向きな姿勢に一目ぼれしました。」と経済部 部長の三上 晶氏は言う。当別町は、マクニカの技術力の高さと自治体支援の実績、そして制約が多い自治体の予算やスケジュールへの対応が柔軟であることなどから、新たな町づくりのパートナーとしてマクニカを選んだ。

にぎわい創出事業へ

当別町として課題となっていたのが、まちの認知度だった。せっかくロイズがあり、ロイズタウン駅ができても、道民にロイズが当別町にあることを認知してもらえていないという事実があった。

三上氏はこの実証を、単に自動運転バスの実装に向けて可能性を追求する機会とはとらえていなかった。

「近い将来、こういうバスが当たり前に走る時代が来ます。そんな未来を子どもたちをはじめ、多くの人たちに当別町で実感してほしいと考えていました。」

さらに、当別町での体験が色々なところで広まると、他の企業の目を引きやすくなる。当別町は新しい技術を世の中に発信しているということが認知されれば、他のパートナー企業との繋がりも増え、様々な人が集まって新しいアイティアがどんどん生まれるはずだ。

「目的は、自動運転バスを走らせてその先のにぎわいをつくることです。『実証』ではなく、まちの活気をつくる『にぎわい創出事業』にしようと決めました。」(三上氏)

こうして2023年11月、当別町とマクニカは、デジタル技術を活用したスマートタウン化の共創で連携協定を結んだ。

当別町とマクニカの共創

当別町ではにぎわいを創出するため、自動運転EVバスの実証実験をはじめ、小学校での教育プログラムや体験乗車会、「とうべつデジタルパーク2024」など様々な取り組みを進めている。マクニカはその中で、自動運転EVバス以外にも、ロボットなどの最先端ソリューションを町民が体験 できるようにした。技術の利便性だけでなく、当別町のやりたいことを理解し、地域住民の声に耳を傾け、行政との密接な連携を図りながら技術力とアイディアでプロジェクト全体をけん引している点が、高く評価されている。「マクニカは商社なので、その時取り扱いがなくても、お客様の要望に合わせたソリューションを探し出し、組み合わせて実装することができます。そこがマクニカの強みだと考えています。」とマクニカ 官公ソリューション推進室の田中 義一は話す。

その中でも当別町がマクニカとともに事業を進める中で一番大きいと考えるのは、ハードルを突破するためのアイディアと行動力だという。

例えば、冬場の走行実証。自動運転バスを当別町で走らせる時、誰もが不安を抱くのが雪問題だ。「平均降雪量6メートルという雪深い当別町では、雪で覆われるアスファルトの道路にラインなどの目印がなく、どうやったら走らせられるのか疑問の声が上がります。そのような中で、マクニカからは街灯の

下にある路側の矢印をマーカー代わりに使えるか検討しようというアイディアが出てきました。

実際に現場を見て、課題を突破する方法を検討できるのが、マクニカをパートナーにして良かったと思えるポイントです。」(乗木氏)

「とうべつデジタルパーク2024」で走行した自動運転EVバス「ARMA」、「EVO」

マクニカが実施した具体的な取り組み

マクニカは、2023年7月から複数回にわたり、自動運転EVバスの実証実験を実施している。自動運転とは、カメラやセンサー、衛星利用測位システム(GPS)などにより、周囲の状況を認知し、自動運転システムが予測・判断をして、ハンドルやアクセル、ブレーキの操作をするものだ。実施のポイントとして以下があげられる。

・利用者のニーズを考えた運行計画

観光客や地域住民のニーズを考慮し、効率的な運行計画とルートを設計。1.ロイズタウン駅からロイズタウン工場までの約700mと、2.ロイズタウン駅・ロイズタウン工場・道の駅とうべつを結ぶ約2400mの、2つのルートでの自動運転EVバスにより、利便性が向上し、利用者数の増加を見込んでいる。

・車両状況のリアルタイム監視

遠隔監視システムのeverfleetを導入することで、運行中の車両の位置情報、車内外のカメラ映像、走行速度、バッテリー残量、ステアリング操作などを含めた運行状況をリアルタイムで監視できる体制を構築。これにより、遠隔監視員が遠隔地から車両状況を詳細に把握でき、緊急時も迅速かつ適切に対応可能になる。

• 信号協調技術による安全性確保と満足度の向上

自動運転EVバスの運行ルートにおける信号情報を車両が取得する信号協調技術の導入も実施。これにより、赤信号や交差点の状況を正確に把握できるため、交差点での安全性を確保し、交通事故のリスクを減らすことができる。また、スムーズな運行により、停車時間や遅延を最小限に抑えられるため、公共交通機関としての信頼性の高まりが期待できる。

・住民参加型のアプローチ

小学校での教育プログラムや体験乗車会を通じて、地域住民が自動運転EVバスを身近に感じられる機会を提供。特に、子供たちが参加したイベントでは、自動運転技術に対する理解と興味を深めることができた。

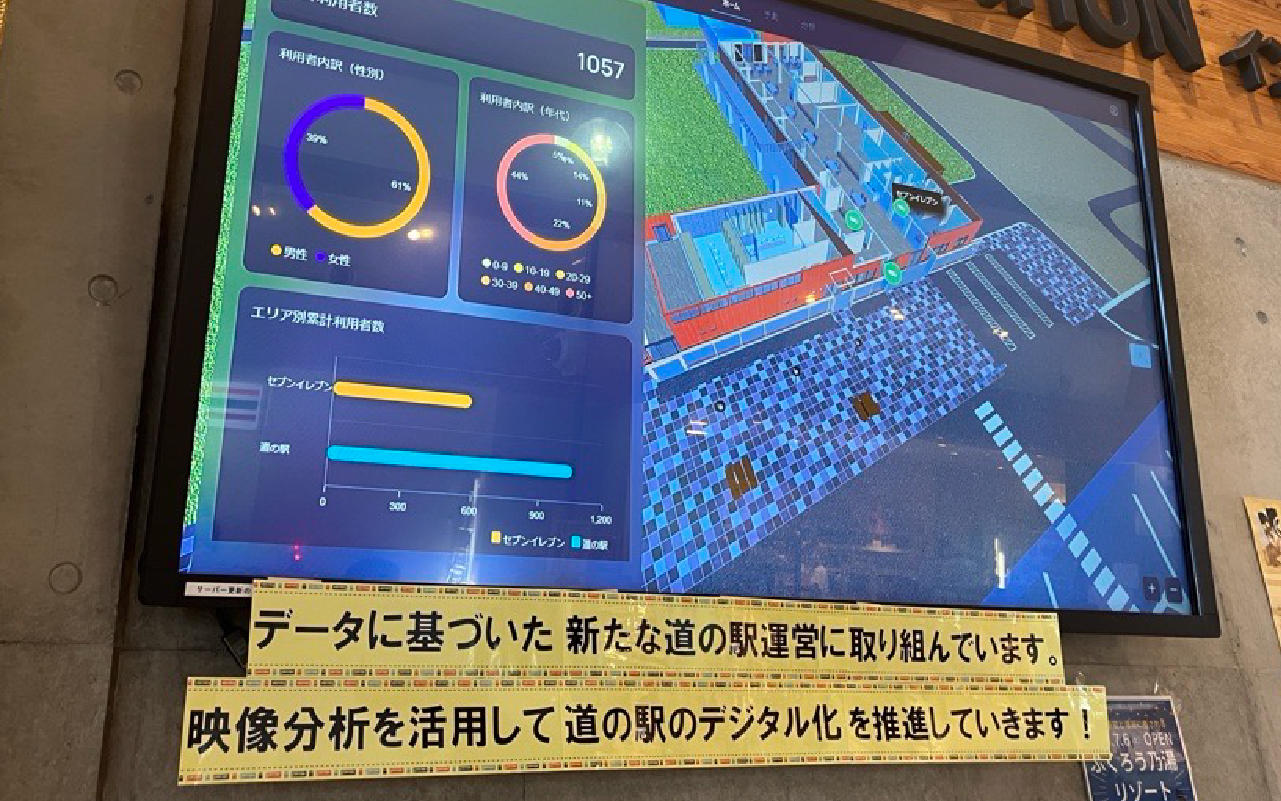

道の駅における来場者分析

導入後の効果

実際に、にぎわい創出事業は、当別町にどのような効果をもたらしたのだろうか。最も大きな効果は観光客の増加だ。とうべつデジタルパーク2024では自動運転EVバスのほか、地元の野菜販売、人と対話できる自律型ロボット「temi」が駅前で来場者を迎えるといった催事によって、20日間で2500人の来場者を集め、賑わいを創出した。観光客が札幌から当別町を訪れることで、地域経済への貢献が期待されている。

また、地域住民の利便性も高まることが想定される。自動運転EVバスの運行により、住民の移動手段が増え、高齢者や子供連れの家族にも利用しやすい環境が整備されることが期待できる。また、実証実験やデジタルイベントがメディアで報道されることで、当別町は「新しいことに挑戦する町」として知名度が向上し、全国的に注目されるようになった。

今後の展望

今後は、当別町の町づくりの進展とともに、自動運転アルゴリズムの精度向上など技術面を含めた課題を解決しながら、定常運行に向けて進めていく。住民からの反応が意外に良く、社会事業性への可能性も見えてきた今、次に見据えるのは自動運転バスのレベル4運行だ。「当別町への移住者へヒアリングすると、やはり公共交通が整理されているという事は移住の大きなポイントになるということがわかっています。また日本の高齢化社会の中で、DXの技術を

使って交通を維持していくという価値は大きい。レベル4の運行の認可がもらえれば、観光としても公共交通としても効果は大きいと考えています。」(乗木氏)

さらに見据えているのは、DXを活用した「スマートタウン」への取り組みだ。住民が利用する行政サービスや農業分野でのマクニカとの連携事業も検討していると、三上氏は言う。「今や花の一大産地として北海道内で3本の指に入るほど売上を上げていますが、ほんの10年前までは花の生産は行われていませんでした。この歴史も経験として生かし、この先の未来を見据えて進めていけば必ず当別町の新しい世界が拓けていくと確信しています。」

マクニカは自動運転EVバス以外にも、フード・アグリテック、ヘルスケア、サーキュラーエコノミーなど、最先端技術やデータを活用して自治体の課題を解決する支援をおこなっている。先端のテクノロジーを活用して、いかに住みやすいまちづくりをするか、当別町とマクニカはこれからも共に歩んでいく。

(写真左から)当別町 企画部 事業推進課長 遊佐博憲 氏、主幹 米内勝利 氏、経済部長 三上晶 氏、株式会社マクニカ

官公ソリューション推進室 チーフデザイナー 田中義一、当別町 企画部長 乗木裕 氏

お問い合わせ

マクニカ 官公ソリューション推進室 メールアドレス:GPO-sales@macnica.co.jp